¿Ha transcurrido tiempo suficiente, ahora que se acaban de cumplir dieciséis años de su muerte, para juzgar de manera imparcial la trayectoria del último Nobel español? Puede que no del todo, porque a lo largo de su vida se esforzó tanto Camilo José Cela (Iria Flavia, 1916-Madrid, 2002) en construir su propio personaje —quizás el más poderoso de cuantos salieron de su ingenio— que todavía su propia mención despierta entusiasmos o reticencias en función de cómo interprete cada cual la partitura. «El que resiste, gana», dijo en una sentencia que fue tan célebre que incluso llegó a incorporarla a su blasón, cuando lo tuvo, y aunque él resistió a lo largo de las décadas, atravesando regímenes y gobiernos, no parece que en la batalla de la posteridad le esté resultando fácil la victoria. Algunos de sus contemporáneos que, igual que él, tuvieron fama en su misma época (Gonzalo Torrente Ballester, Miguel Delibes) gozan hoy de un reconocimiento más unánime y casi siempre más afectuoso, y algunos de sus adversarios ilustres (Juan Benet, García Hortelano, Goytisolo) conservan intacto su prestigio, por más que éste se encontrara siempre restringido a círculos más o menos minoritarios, y hasta cuentan con herederos declarados que enarbolan sus nombres y sus libros como una genealogía de la que enorgullecerse. A Cela lo odiaba media España y lo amaba la otra media, pero da la impresión de que esta última lo hacía con cautela porque ni siquiera ella sabía muy bien a qué atenerse. En los tramos finales de su vida, sus boutades se elevaron por encima de su prosa, y aunque quizá eso fuese bueno para él —en el aspecto puramente crematístico—, sólo cabe convenir que a la larga causó bastantes perjuicios a su obra. Quizá decir esto suponga incurrir en una hipérbole exacerbada, pero no puede descartarse que en el imaginario colectivo de al menos un par de generaciones de españoles figure antes aquella fanfarronada de la absorción de agua por vía anal que las desdichadas andanzas de Pascual Duarte por las ariscas tierras extremeñas.

Tal vez convenga, ahora que DeBolsillo está recuperando algunos títulos que andaban extraviados por la bibliografía torrencial del escritor gallego —los primeros títulos son Santa Balbina, 37, gas en cada piso y otras novelas cortas y Gavilla de fábulas sin amor y otros divertimentos—, separar el grano de la paja y echar un ojo desprejuiciado a lo que dejó tras de sí aquél a quien los manuales de literatura presentan como padre del tremendismo. Es cierto que Cela escribió mucho, probablemente demasiado, y que en ocasiones sus textos no dejaban de ser reaprovechamientos o eternos retornos sobre escritos preexistentes, hasta el punto de que, a partir de cierto momento, dio la impresión de ser un escritor agotado en la maraña retórica de su propia fórmula. También que su prosa se veía a menudo damnificada por la plasmación de esa personalidad excesiva que le llevó a incurrir en no pocos desmanes y groserías dialécticas. Pero tampoco se le puede negar a Cela la autoría de cuatro libros que fueron fundamentales en la España del siglo pasado y que, con sus luces y sus sombras, conservan intactas hoy en día las virtudes que tanto sorprendieron en su momento y que contribuyó a abrirle las puertas de la reputación y de la gloria.

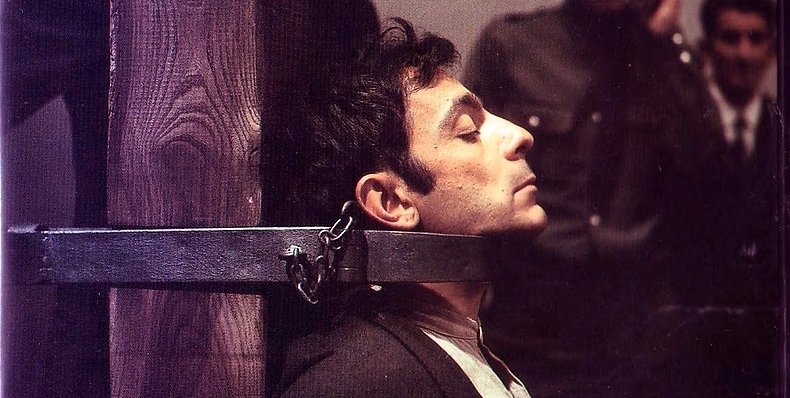

El primero, por descontado, fue La familia de Pascual Duarte. En un panorama, el de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, en el que la narrativa española andaba oscilando entre el triunfalismo y la evasión, el libro aterrizó con la rotundidad con la que suena un disparo en medio de una iglesia. Aquella especie de revisión moderna del viejo Lazarillo, con sus extremadas dosis de violencia y su desparpajo verbal y su crítica social latente en una trama que se ambientaba en los inicios de la centuria, pero que inevitablemente remitía a lo que era entonces el presente —algo que no dejaba de sorprender viniendo de un tipo que se había ofrecido como delator en pleno conflicto y que prestaría sus servicios a la censura—, marcó un antes y después irreversible ante el que no había opción de mostrar indiferencia. El siguiente gran aldabonazo vio la luz seis años más tarde —tras las novelas Pabellón de reposo (1943) y Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes (1944)— y no fue una novela, sino una larga crónica en la que Cela desmenuzó su periplo a pie por una comarca manchega cuyo nombre incorporó a partir de aquel momento al inventario de espacios propicios para la literatura. El Viaje a la Alcarria —«quizá mi libro más sencillo, más inmediato y directo», según dijo de él su autor en 1963— se adscribía por momentos a las consabidas convenciones costumbristas, pero también (y éste era su mérito) inscribía sus páginas en la tradición de los grandes viajeros modernos, en un difícil equilibrio que quiso mantener en sus posteriores entregas viajeras (Del Miño al Bidasoa, Cuaderno del Guadarrama, Viaje al Pirineo de Lérida), pero que acaso alcancen en este primer título su mayor grado de perfección y de frescura. No hubo que esperar mucho para que llegara su siguiente gran novela. La colmena apareció en 1951 y, al igual que ocurriera con el Pascual Duarte, fue acogida de inmediato como una de las representantes más señeras —junto a El camino, de Delibes, y la trilogía Los gozos y las sombras, de Torrente— del nuevo realismo social que marcaría la narrativa de una época a la que caracterizaron cierto relajamiento de la censura y una tímida apertura del régimen franquista, explicitada en el ingreso de España en la ONU. Adaptación a los ambientes madrileños de posguerra de la fórmula que John Dos Passos desarrollara en su Manhattan Transfer, La colmena se publicó inicialmente en Buenos Aires porque en España la censura la juzgó excesivamente osada o nociva y sólo autorizó su impresión cuando, en 1955, el autor la presentó debidamente expurgada. Sólo en 2016 una edición conmemorativa a cargo de la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y la editorial Alfaguara permitió conocer el texto original completo.

Cuando, a principios de la década de 1960, los autores españoles se cansaron del realismo social al mismo tiempo que descubrían el realismo mágico y prestaban atención a cuanto escribían sus colegas americanos y europeos, se fue creando un caldo de cultivo que floreció con la llegada a las librerías, en 1962, de Tiempo de silencio, una novela de Luis Martín Santos que, al igual que ocurriera con La familia de Pascual Duarte en su momento, constituyó un verdadero revulsivo. Se inició entonces una ola de renovación que pronto arrojaría nombres y títulos ilustres (Volverás a Región, de Juan Benet; Señas de identidad, de Juan Goytisolo; El mercurio, de José María Guelbenzu) y que parecía invalidar las propuestas nacidas en las décadas anteriores. Pudiera pensarse que Cela había pasado definitivamente de moda, máxime cuando llevaba en la mochila el equipaje de unas pocas novelas que se pueden considerar menores —Mrs Caldwell habla con su hijo (1953), La catira (1955), Tobogán de hambrientos (1962)—, pero cuando la década estaba a punto de agotarse reapareció, deslumbrante, con San Camilo, 1936, una obra que apelaba al recurso del monólogo interior para narrar los pormenores inmediatos de la Guerra Civil y anudar su tremendismo con las nuevas corrientes literarias. Fue un maridaje completo y excepcional con el que dio por iniciada una época experimentalista en la que se embarcó en aventuras varias —Oficio de tinieblas 5 (1973), Mazurca para dos muertos (1983, Premio Nacional de Narrativa) o Cristo versus Arizona (1988)— que arrojaron destellos encomiables, pero no llegaban a igualar la talla de aquel reto.

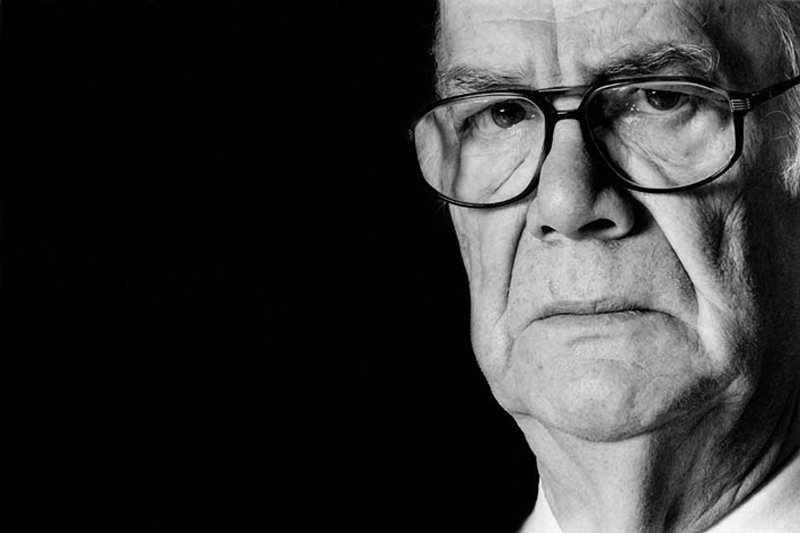

Camilo José Cela, haciendo un cameo en la adaptación cinematográfica de La colmena (Mario Camus, 1982).

Cela no dejó de escribir, pero a partir de entonces tan sólo publicó tres novelas —El asesinato del perdedor (1994), La cruz de San Andrés (1994) y Madera de boj (1999)—, aunque siguió prodigándose en artículos, narraciones cortas y aquello que él llamaba apuntes carpetovetónicos. Su dedicación a los textos breves —y a libros como el Nuevo viaje a la Alcarria (1986), que sólo sirvió para deslucir su primera y brillante entrega viajera— coincidió con su momento de apoteosis mediática, ésa que fijó e inmortalizó la imagen del Cela vehemente, grosero y faltón que todos tenemos en la cabeza y que tan flaco favor hizo a su obra. De ahí que resulte pertinente, ahora que él ya no está y únicamente sus textos pueden hablar por él, reparar en el escritor que acabó siendo devorado por su propio personaje. Volver a sus grandes libros para admirar sus logros, pero también sobre sus piezas menores —como las que pueblan las páginas de los dos volúmenes que acaba de publicar Debolsillo— para asomarse subrepticiamente al taller del novelista y reconocer en ellas las píldoras que, una vez maduras y redondeadas, terminaría trasladando a obras de mayor aliento y que configuran, en cualquier caso, los recovecos del universo personal que forjó a lo largo de su vida el último escritor español que le dio la mano al rey de Suecia.

-

Sueño que sueño con ella

/abril 23, 2025/Me confesó que era el único hombre con quien se había planteado ser madre, ella tan guapa y lista, “que se merecía un príncipe o un dentista”. Yo le decía que era la única mujer por la que hubiera tenido el arrojo de tatuarme, quizás una estrella de mar, quizás una caracola. Al final, ni bebé ni un mísero garabato en la piel, tan solo nuestras fotos perdidas en la nube, los libros con sus dedicatorias escritas con tinta invisible, el armario huérfano de su olor y la pobre caracola —¡hola caracola!— que encontramos en aquella isla como resto del…

-

Syldavia: el arte de la diplomacia (I)

/abril 23, 2025/Lo manifestado con anterioridad sirvió a los representantes de Syldavia para visionar la idea de crear un cuerpo diplomático que tuviera la capacidad de generar alianzas con los países limítrofes, y en particular con Borduria, cuya beligerancia mutua está enquistada en los anales de la historia. Como en todas partes cuecen habas, actualmente dicho cuerpo diplomático está constituido por dos grupos consulares con manifiestas diferencias en referencia a su funcionamiento interno. El grupo más incipiente es la Cancillería de Cónsules, cuya dirección recae en forma de neutralidad en el suizo Plinio Crivelli, a título de Canciller. Dicho grupo aboga por…

-

Aguafuertes sudacas: A mis queridos críticos

/abril 22, 2025/Decía, entonces, sucede que, harta ya de estar harta de escribir seriedades importantes que a nadie importan, hoy, señoras, he resuelto hacerme crítica de arte (todos de pie). Sí. Crítica. O para que suene más rococó diremos reseñista. Primero, porque escribo como el culo (imprescindible virtud para desempeñar tal oficio); segundo, porque descubrí que no sirvo para otra cosa; y tercero, me di cuenta de que el arte de verdad no está en pintar, componer, escribir, sino en lograr que la gente te tome en serio cuando hablas de lo que pintan, componen o escriben los demás. Ahora, entre nosotros,…

-

James Belich: “La peste llevó a una hegemonía global de los europeos”

/abril 22, 2025/Cuando James Belich tecleó “Imperialismo asiático moderno en Europa” para referirse a los otomanos, la frase quedó subrayada en su documento de Word como un posible error. El procesador de texto de Windows no estaba de acuerdo con la afirmación del director del Centro Oxford de Historia Global; para Microsoft, los asiáticos no tenían la capacidad para hacer imperios modernos y menos aún en Europa. La empresa de Bill Gates se declaraba eurocentrista.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: