A continuación reproducimos el relato Chapado a la antigua, de Elia Barceló. En este cuento descubrimos un futuro con nuevas reglas en el que las citas son diferentes a como eran antes.

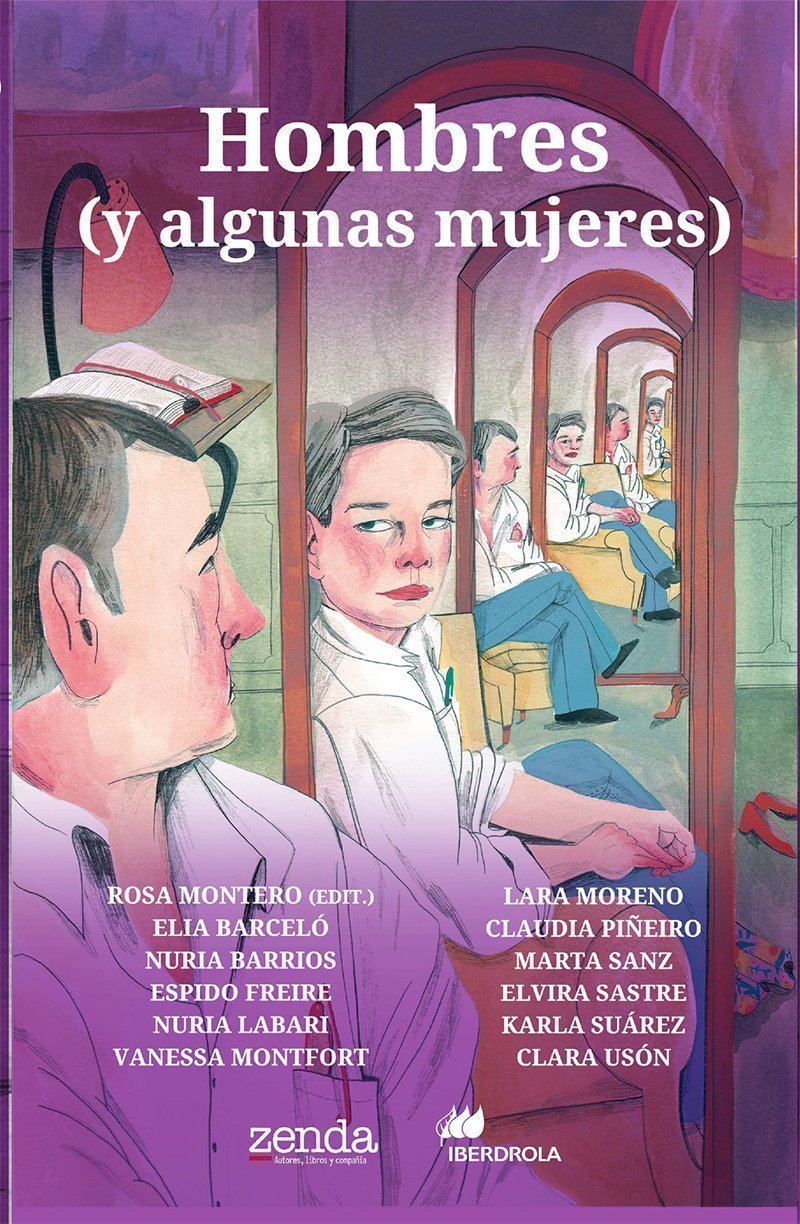

Hombres (y algunas mujeres) es un libro no venal editado por Zenda con once cuentos extraordinarios de escritoras hispanoamericanas que celebran el 8 de marzo, día internacional de la mujer.

En este volumen, ideado, coordinado y editado por Rosa Montero, participan Elia Barceló, Nuria Barrios, Espido Freire, Nuria Labari, Vanessa Montfort, Lara Moreno, Claudia Piñeiro, Marta Sanz, Elvira Sastre, Karla Suárez y Clara Usón.

Por mucho que le fastidiara reconocerlo, tenía que confesarse a sí mismo que estaba nervioso, nervioso como no lo había estado desde su primera cita, a los diecisiete años, cuando por fin se armó de valor para preguntarle a Lisa, la chica nueva americana, si le apetecía ir al cine con él.

Desde entonces habían pasado treinta años y varios fracasos, la sociedad se había vuelto cada vez más rara, las mujeres más peligrosas, y las citas más difíciles. Después de varios años de tratar, sin éxito, de conocer chicas del modo que él aún llamaba “normal”, al cabo de darle muchas vueltas, había decidido recurrir por fin a una agencia especializada, como le habían aconsejado tanto sus buenos amigos como sus colegas del trabajo.

Y allí estaba ahora, sudando como un pollo con camisa y chaqueta —corbata ya le parecía realmente demasiado chapado a la antigua para la ocasión—, duchado, afeitado, con las uñas limpias y los zapatos brillantes. Auténticos zapatos, de cuero, con cordoneras. A él las zapatillas de deporte le parecían muy bien para hacer deporte, pero no era el caso.

El caso era que estaba en la barra de un restaurante de precio medio-alto esperando a una chica —más bien una mujer— a quien no había visto en la vida, con la esperanza de que le gustara, más que nada para no tener que verse otra vez en una situación tan ridícula. Por lo que le habían dicho en la agencia, si después de esa primera cita le apetecía repetir, no había problema. La chica estaría encantada de volver a verlo y se iría adaptando a su estilo y sus costumbres.

Tenía que reconocer que le daba un poco de vergüenza haber caído tan bajo como para contratar un servicio como ese, pero estaba harto de estar solo y estaba claro que ya no sabía tratar a las mujeres como se hacía ahora.

Él había aprendido a comportarse de un modo que, al parecer, ya no era deseable y, aunque su madre insistía en que ella lo había educado para ser un caballero, lo que él entendía como caballerosidad era malinterpretado por las mujeres de su entorno y llevaba varios años siendo fuente de problemas. Él seguía sin ver qué tenía de malo presentar a Susana como “lo más bonito de nuestro mejor equipo” y, sin embargo, el follón que se había armado por ello había sido tremendo, a pesar de que era verdad. Los otros tres eran tíos y además bastante feos. Buenos eran los cuatro, evidentemente; si no, no los tendría en nómina, y todos cobraban lo mismo, nada de pagarle a ella menos por ser mujer, como hacían en otras empresas.

Pero es que ahora, de repente, a las tías les molestaba cualquier cosa: si les explicabas lo que había que hacer, eras un machista asqueroso con tu “mansplaining”; si no se lo explicabas, te salían con “claro, no me dice nada para que meta la pata y quede por debajo de los hombres”. Si les cedías el paso en una puerta, te miraban con odio o te decían que ellas tenían manos para abrirla, pero si pasabas delante y se la cerrabas en las narices, entonces eras un cerdo. Por confidencial que fuera lo que querías decirle a una empleada, tenías que dejar la puerta abierta, o al menos entornada, si no querías exponerte a una acusación. No podías ponerle la mano encima sin su permiso, ni una simple palmadita para dar ánimos o felicitar por un trabajo bien hecho.

Se había tenido que morder los labios durante meses para quitarse la costumbre de decir “guapa” al saludar o al pedir algo y, desde luego, ya no hacía comentarios cuando una mujer cambiaba de peinado o llegaba mejor vestida de lo normal. Ni decía nada que no fuera estrictamente profesional, nada de “parece que tienes planes para hoy” o “se te nota en las ojeras que la fiesta de ayer fue memorable” o “tienes mala cara, ¿le están saliendo los dientes al crío?”

Un vistazo al móvil le indicó que faltaban dos minutos para las diez, la hora fatal.

Esperaría hasta las diez y cinco. Si no venía, saldría de allí a toda máquina. Él había dado unos parámetros aproximados de lo que quería, pero tenía miedo de no reconocerla y quedar como un imbécil.

Acababa de entrar una mujer alta y rubia, con un abrigo rojo, que pasaba la vista por el local como buscando a alguien. Estaba muy buena, pero él había pedido una morena que no fuera más alta que él. Guapa y con las curvas en su sitio, pero sin exagerar; una mujer que pudiera pasar por el tipo de chica con la que él, con suerte, podría salir, no una tía que fuera obviamente una profesional, nada exótico ni demasiado llamativo.

—¿Felipe Peña?

Una voz musical detrás de él lo sobresaltó. Se dio la vuelta y allí estaba: justo lo que había pedido. Una muchacha sobre los treinta años, morena, de ojos oscuros, maquillaje discreto y unos pechos jugosos que acababan de quedar revelados al quitarse el abrigo, moldeados por el punto del jersey rojo. Debía de ser unos diez centímetros más bajita que él, y delgada, pero sin huesos a la vista. Si además era cariñosa, poco charlatana y lo bastante inteligente para apreciar su humor, serviría. Y lo mejor, lo mejor de todo: no se le notaba nada lo que era; podría ser su vecina, o una colega recién separada de su novio.

Al rellenar el formulario, había pensado por un momento si “de treinta a treinta y cinco” no sería demasiado joven, considerando que él se acercaba a los cincuenta, pero decidió que, puestos a pedir, era absurdo elegir a una vieja. Los hombres de su edad se conservaban muy bien, mientras que las mujeres ya estaban en esa fase en que empieza a notárseles la menopausia y la decadencia. Había elegido bien.

—Me llamo Lisa.

Se saludaron con dos besos mientras él sonreía para sí. Se habían acordado de ese detallito en la agencia.

—Por suerte, el nombre no te ha marcado —dijo, echando una mirada significativa a lo que el jersey ocultaba y revelaba a la vez.

Ella soltó una suave risa.

—Sí. Por fortuna.

—¿Qué tomas?

—Lo que tomes tú.

—Pues entonces vas a probar mi gin-tonic favorito. No se consigue en todas partes, pero ya he visto que aquí lo tienen: Rock Rose Gin con Nordic Mist y una ramita de romero o, si lo prefieres, un toque de flores de hibisco.

—¿Flores? ¡Qué curioso! Nunca había tomado algo así.

—Te gustará, ya verás. A todo esto… he reservado mesa para las diez y media.

—¡Cuánto lo siento, Felipe! No me han dicho en la agencia que la cita era para cenar y ya he tomado algo en casa, pero te acompaño con mucho gusto.

Le fastidió un poco el cambio de planes, pero, bien mirado, así le salía más barato, de modo que asintió, quitándole importancia.

—Vaya, vaya…, vosotras y vuestras dietas… Bueno, otra vez será… Habrá más ocasiones…

Ella bajó la vista en un delicioso gesto algo anticuado como para ocultar modestamente la satisfacción que le producía su comentario, el hecho de que él quisiera verla otra vez.

Aprovechando que ella no iba a tomar nada —incluso el gin-tonic se iba aguando en su copa sin que apenas se mojara los labios—, pidió primero, segundo y postre, y la cena se alargó maravillosamente porque, casi sin darse cuenta, se encontró contándole su vida, explicándole cosas que jamás habría pensado tematizar en una primera cita. Estaba a gusto con ella. Lisa sonreía mucho, hacía preguntas inteligentes y parecía genuinamente interesada en lo que le estaba contando.

Por él, la habría invitado a casa esa misma noche. Estaba deseando comprobar si le gustaba su olor, sus besos y el tacto de su piel, pero en las normas de la agencia, que él había leído y firmado, se estipulaba que no habría contacto sexual en la primera cita. Si la chica le parecía bien, darían el siguiente paso una semana después y, si la relación resultaba satisfactoria para ambos, firmaría el siguiente contrato.

Curiosamente, aunque en ese momento le fastidiara un poco, esa era una de las cosas que le habían gustado de la agencia: el ritmo pausado, el respeto y la consideración por ambas partes. De otro modo se habría sentido sucio, como uno de esos puteros habituales para los que las chicas no son más que carne con un par de agujeros calientes.

Salieron del restaurante pasada la medianoche. Él la ayudó a ponerse el abrigo, le abrió la puerta, y ella le sonrió con los labios recién pintados. Le encantaba ver cómo una mujer se pintaba los labios o, sacando la polvera del bolso, se daba unos golpecitos en la nariz y las mejillas. Siempre le había parecido el colmo de la feminidad.

Le puso una mano en la cintura, apenas unos segundos, luchando por no bajarla hacia la cadera, para apreciar su firmeza.

—¿Adónde te llevo?

Había llovido y las calles estaban llenas de reflejos en los charcos.

—Si me acompañas a una parada de taxis…

—No, mujer. Te llevo a casa. ¡Faltaría más!

—Gracias, Felipe. Eres todo un caballero.

De repente se sintió como si hubiera crecido veinte centímetros de golpe mientras ella comentaba lo bonitas que se ponían las calles después de la lluvia, tan limpias, tan frescas, y sus tacones claqueteaban sobre el asfalto.

—Bueno…, sí, la verdad es que soy un poco chapado a la antigua —concedió, tratando de disimular la inmensa satisfacción que sentía.

—La verdad es que yo…, un poco, también.

Al bajar de la acera se le dobló un pie, pero él estaba allí al rescate. Lisa se apoyó en él mientras le abría la puerta del coche. Hacía tiempo que no se encontraba tan bien ni tan cómodo con una mujer. De hecho, con nadie.

—¿Te gusta el jazz? —preguntó, nada más sentarse al volante.

—Sí, pero ahora preferiría un blues. Va mejor con las calles mojadas, ¿no crees?

Él le dio el capricho, contento de poder complacerla. También le gustaba el blues, y la chica tenía razón: iba bien con la humedad y esa sensación un poco nostálgica de la ciudad nocturna. Las primeras notas llenaron el espacio del coche. Las luces de las farolas fingían estrellas en los cristales empañados. Se miraron a los ojos y, lentamente, como atraídos por una fuerza para la que no tenían nombre, se fueron acercando hasta que sus labios se encontraron.

Unos besos más tarde, Lisa se separó de él para inspirar profundamente.

—¡Llévame a casa, anda!

Él le acarició el pelo despeinado.

—¿Y si vamos a la mía?

—La próxima vez. Si aún quieres…

Felipe respiró a fondo y arrancó el coche. Tenía razón Lisa, pero la idea de separarse de ella le dolía. ¡Era tan bueno tener a alguien a quien cuidar, a quien proteger, a quien contarle tus cosas y ver una chispa de interés en sus ojos! Alguien a quien poder abrazar…, un suave cuerpo de mujer, pequeño, firme, dispuesto a darte la bienvenida… Era como la naturaleza lo había dispuesto, y luego las mujeres que no se sentían verdaderas mujeres, las que no querían serlo, lo habían cambiado todo y estaban convirtiendo a los hombres en seres desnortados, sin un papel social que cumplir. Habían conseguido que los hombres se avergonzaran de su instinto protector, de su fuerza física, de su mente racional y pragmática, de sus necesidades sexuales. Las nuevas mujeres querían hombres que fueran como hijos: hombres que se dejaran guiar y dirigir, que aceptaran la autoridad femenina, que disfrutaran de sus mimos cuando se habían portado bien y sufrieran sus castigos cuando habían desobedecido; pero también querían que colaboraran en las tareas domésticas, que resolvieran buena parte de los problemas que acarreaba la convivencia y que usaran su fuerza solo para abrir botes de garbanzos.

Por fortuna, el mundo moderno no solo había traído esos cambios sociales, sino el progreso tecnológico necesario para no tener que sufrir, o al menos no tanto, por las nuevas normas.

Le echó una mirada de reojo a Lisa, a su perfil de nariz pequeña y algo respingona, a su pelo oscuro y abundante, liso, como a él le gustaba. ¿Y si la llevaba directamente a casa? ¿Qué podía pasar, si para él la decisión ya estaba tomada? ¿Para qué esperar?

Estaba seguro de que ella estaría encantada de que él se hubiera decidido tan deprisa. Le ahorraría la espera de semanas hasta que firmaran el contrato que los ataría por cinco años y daría a ambos ciertos derechos y ciertas obligaciones. Si los besos de antes eran una muestra de lo que aquella chica era capaz de hacer con él, no quería retrasar más el momento de tenerlo todo; y… ¿no dicen que el cliente tiene siempre la razón?

—¿Adónde vamos? —preguntó ella, nada más dejar la calle Cervantes para torcer por Lope de Vega, como si llevara un GPS dentro.

—Quiero enseñarte algo.

Ella guardó silencio. No tardaron ni diez minutos. Él había escogido a propósito un restaurante muy cercano a su casa por si se aburría pronto y quería marcharse. Abrió la puerta del garaje con el mando a distancia y bajó la rampa, notando cómo ella se envaraba en el asiento.

—¿Me has traído a tu casa?

—Sí.

Quien no se arriesga, no pasa el río, pensó.

—Esto nos traerá problemas, Felipe. Lo sabes.

—Pero, mujer, no tiene importancia. Ya me he decidido. Mañana llamo a la agencia, firmo, y en paz.

—No. De verdad. Es mejor que no. Llévame a casa, por favor.

En la penumbra del garaje, con los ojos dilatados y la boca entreabierta, estaba preciosa. De película. Recordó la excitación que había sentido al besarla y le puso una mano en el muslo, girándose hacia ella con la incomodidad de su erección atrapada entre los calzoncillos y la bragueta de los pantalones pugnando por liberarse.

Empezó a acariciarle el muslo por encima de la falda mientras la besaba de nuevo. Sus dedos sintieron una goma. ¡Llevaba medias de las que se sostienen solas! Sus favoritas. Otro detalle de la agencia. ¿Cómo pensaban que iba a devolverla a casa, sin más? ¿O se trataba de una prueba de su masculinidad para saber si era capaz de arriesgarse, de romper las reglas?

Ella se agitaba, nerviosa, a pesar de que devolvía sus besos. Él empezó a explorar debajo de su falda mientras Lisa susurraba “no”, “no, por favor, Felipe”, lo que, de algún modo, aún lo excitaba más. Si de verdad no hubiera querido, le habría mordido la boca o ya estaría arañándolo. Ese “no” era como cuando en las películas porno las chicas decían “oh, my god” y tampoco estaban rezando. Las mujeres tienen muy arraigada la idea de que, si dicen que sí enseguida, el hombre va a pensar que son unas putas y les va a perder el respeto. Por eso dicen que no, aunque les guste, aunque lo estén deseando.

Con un movimiento fluido, reclinó el asiento del copiloto y se subió encima de Lisa, entre sus piernas. Le habría gustado que la primera vez hubiese sido distinto: en casa, con calma, después de una copa, algo de música, unas velas, en su propia cama…, pero la situación había llegado a un punto en que ya no había vuelta atrás.

Iba a ser ya. Ahí. Ahora. Mientras ella sacudía la cabeza y decía que no, y él le pasaba las manos por debajo del jersey para levantarle el sujetador y liberar sus pechos, que apenas si era capaz de abarcar con la mano. No se había equivocado al verlas en el restaurante. ¡Qué maravilla de tetas!

Soltó una de ellas a disgusto para poder explorar por abajo y ver de bajarle las bragas con una sola mano. Ella empezó a gritar que no, que no, cada vez más alto, con un tono cada vez más histérico hasta que él, por su bien, tuvo que darle un par de cachetes en las mejillas para que dejara de escandalizar en su garaje.

De un momento a otro, ella calló, lo que a él le arrancó un suspiro de alivio. Calló y se quedó quieta, rígida de pronto, como un maniquí de escaparate, como si se le hubiera congelado la sangre. Sus ojos seguían abiertos, espantados, sin ningún tipo de reacción. Sus labios, cerrados, como si lo hubiese hecho adrede para no permitir que nada pudiera entrarle por la boca.

Felipe se removió, incómodo… Le habría gustado seguir, pero su erección había mermado considerablemente y ella estaba empezando a ponerse fría. Habría sido como follar con un cadáver, incluso en el supuesto de que su vagina no estuviera tan cerrada como su boca. Ahora ya ni siquiera su piel, que antes era tan suave, parecía piel. No sabía qué hacer. ¿Se habría desmayado? ¿Habría sufrido un ataque? Nadie le había avisado de que podía pasar algo así.

Volvió a su propio asiento, le arregló un poco la ropa y sacó el móvil. En ese momento, la llamada entrante hizo que estuviera a punto de soltarlo, asustado, pero consiguió mantenerlo en la mano y contestar. Era la agencia.

—Buenas noches, señor Peña. Haga el favor de abrir la puerta del garaje a nuestro equipo, que llegará en cuatro minutos —la voz femenina era suave, calmada. Insoportable.

—¡Voz masculina! —exigió.

No sucedió nada.

—Por favor… —añadió al cabo de un momento.

—Por supuesto, señor Peña —dijo una voz grave, bien modulada—. Tranquilícese. Enseguida llega nuestro equipo para ocuparse de todo.

—¿Está…? ¿Está muerta?

—¿Muerta? —había un ligero matiz de sorna en la pregunta, o al menos eso le pareció–. No. En absoluto.

—¿Qué ha pasado?

—¿Qué cree usted que ha pasado? ¿No leyó el contrato antes de firmar? Si se ejerce violencia o se infringen las normas, la desconexión es inmediata.

—Pero…, pero…, yo no he ejercido violencia… Yo…, yo solo quería… sí, ya sé que debía haber esperado una semana, pero ya me había decidido; daba igual, ¿no?

—¿Y las bofetadas?

—Apenas unos cachetes.

—¿Y el acercamiento no deseado?

—¿Quién es ella para desear o no? —rugió—. Si aun fuera una mujer de verdad…

—Si encuentra usted una mujer biológica y adulta que se deje tratar de ese modo libremente, nadie tiene nada en contra, señor Peña. Pero no es el caso. Esa ginoide es de nuestra propiedad y merece tanto respeto como una mujer real. Abra el garaje, por favor.

Casi sin pensarlo, Felipe pulsó el botón del mando a distancia. Un momento después, una furgoneta negra sin ningún tipo de rotulación aparcaba junto a su coche.

Dos hombres vestidos con monos negros abrieron la puerta del copiloto y sacaron a Lisa con delicadeza, se aseguraron de recoger su bolso y su pañuelo, la metieron en una camilla en la trasera de la furgoneta y se marcharon sin cruzar con él una sola palabra. Todo rápido, limpio y eficiente.

—¿Y ahora? —preguntó al teléfono con una voz que a él mismo le sonó infantil y llorosa.

—Ahora, si quiere usted seguir optando a nuestros servicios, deberá entregarnos un comprobante, no antes de tres meses, de haber seguido una terapia anti-agresividad contra sujetos femeninos.

—¿Y si no?

—Si no, estoy seguro de que encontrará otras posibilidades.

—La red está llena de ofertas —casi rugió—. Biológicas, virtuales, ginoides, holográficas, sexbots…

—No me cabe la menor duda, señor Peña. Buenas noches.

—¡Aún quedan clubs para caballeros!

—Efectivamente. Es un eufemismo muy extendido para los burdeles más abyectos con mujeres biológicas esclavizadas y, en la mayor parte de los casos, drogodependientes.

—¡Yo soy un caballero!

—Buenas noches, señor Peña. Gracias por haber acudido a nosotros. Estaremos encantados de servirle de nuevo dentro de tres meses.

—¡A mí me gustaba esa chica! No me importaba que fuera falsa, que fuera una muñeca… ¡Quería alquilarla! ¡No me pueden hacer esoooo!!! —la voz de Felipe reverberó en el garaje vacío hasta que sus ecos se apagaron.

Entonces, se echó a llorar.

—————————————

Coordinadora editorial: Rosa Montero. Autoras: Elia Barceló, Nuria Barrios, Espido Freire, Nuria Labari, Vanessa Montfort, Lara Moreno, Claudia Piñeiro, Marta Sanz, Elvira Sastre, Karla Suárez y Clara Usón. Título: Hombres (y algunas mujeres). Editado por Zenda con el patrocinio de Iberdrola. Descarga gratuita en Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: