A un escritor se puede llegar por sus libros o por los libros de otros escritores. A Chesterton, por ejemplo, muchos lectores de mi generación lo llegamos a leer, antes que en sus páginas, en algunas de las sorprendentes ficciones de Jorge Luis Borges. El autor del Aleph no solo reconoció su magisterio e influencia en su propensión por las paradojas, sino que se transformó en uno de sus mayores y puede que más prestigiosos publicistas. Decía el bonaerense, con atinada lucidez, que la literatura de Chesterton es a menudo juzgada por su credo religioso, con las consecuentes distorsiones que esa agonística perspectiva, entre adeptos y detractores, ocasiona en la cabal interpretación de su escritura.

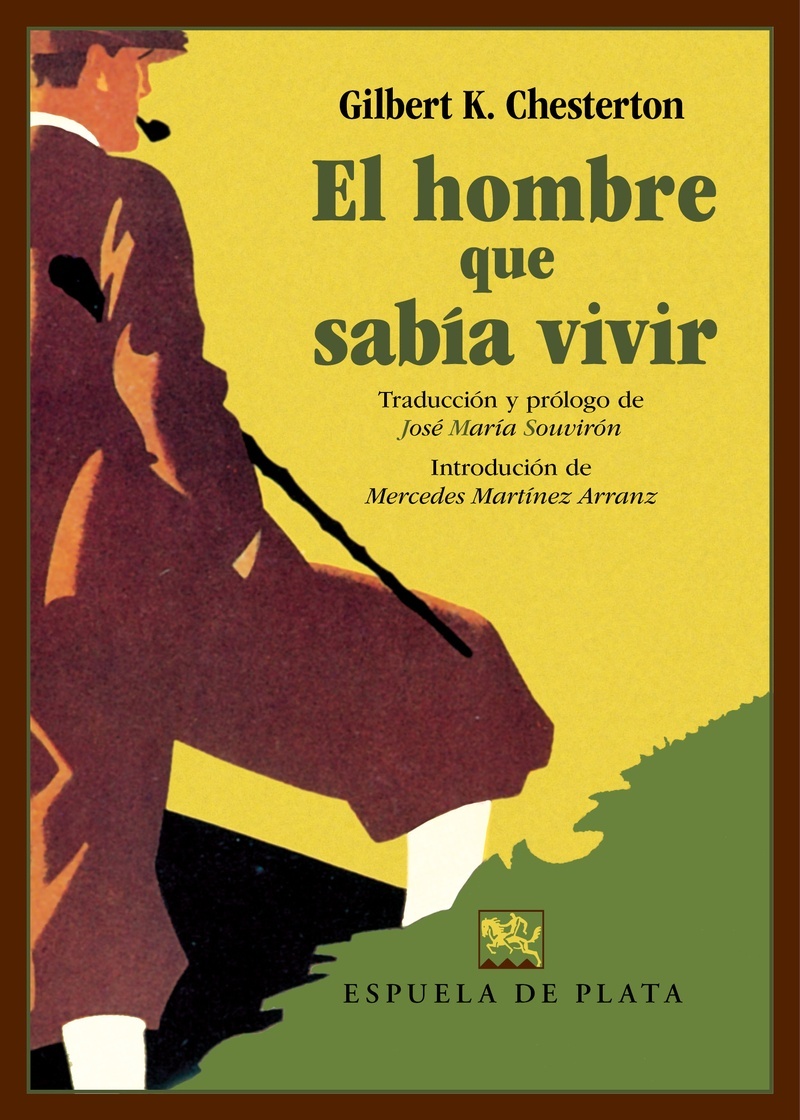

En El hombre que sabía vivir, publicado por Espuela de Plata, Gilbert K. Chesterton vuelve sobre uno de sus temas más característicos —y yo diría que más queridos—, la alegría de vivir. Tema que, tratado alegóricamente, no solo le sirve para hacer una vitriólica crítica al racionalismo científico, así como a sus implicaciones sociales, sino, sobre todo, para desarrollar metafóricamente un modus vivendi alternativo. La novela, con una textura casi onírica, aborda algunas cuestiones esenciales y, por lo tanto, recurrentes en la obra del genial escritor londinense. Chesterton no se plantea, como León Tolstói en La muerte de Iván Ilich, que el lector pierda el miedo a la muerte, sino, precisamente, todo lo contrario, que el lector pierda el miedo a sentirse vivo. Es por ello por lo que su novela debería encontrarse entre las reconocidas precursoras del cuento de Philip Van Doren Stern, El mayor regalo —The Greatest Gift (1939)—, en el que se inspiraron los guionistas de la memorable película de Frank Capra Qué bello es vivir. No deja de resultar curioso que siempre se cite con énfasis el Cuento de Navidad de Charles Dickens como modelo inspirador de El mayor regalo y se obvie, en cambio, sus evidentes conexiones con la alegoría chestertoniana de El hombre que sabía vivir.

Chesterton plantea al lector, a través de Inocencio Smith, un viaje interior en busca de la plenitud de la propia existencia. El nombre del personaje resulta revelador, al representar la inocencia perdida de la infancia y, por lo tanto, la incapacidad del adulto para el juego y el asombro, reforzando su condición genérica —todos somos, de alguna manera, Inocencios— por el apellido ocupacional Smith. El gigantón bípedo de cabeza pequeña, que agita como un vendaval las páginas de esta alegoría, es un histriónico espejo que trata de reflejar a una colectividad cosificada, que ha perdido el gusto y el sabor por los dones de la vida y que, por ello, habita el peor de los mundos posibles. Inocencio Smith se rebela contra ese industrial (ahora diríamos tecnológico) pesimismo shopenhaueriano, proclamándose altruista psicólogo —más que filósofo—, revólver en mano, para llevar a sus víctimas/pacientes a tocar fondo con la generosa intención de que salgan rebotados, como las estrellas que parecen sobrar en el firmamento, hacia la plenitud y la alegría de vivir.

Quizá el capítulo más revelador e intenso del libro se encuentre en «Bajo la mirada de la muerte o la acusación de asesinato», donde Inocencio Smith rebate expeditivamente al académico Emerson Eames, catedrático de filosofía y metafísica de notoriedad internacional, la diferencia entre la voluntad de vivir (Schopenhauer) y la alegría de vivir; así como, y no menos expeditivamente, la endeblez argumental sostenida por el profesor en sus clases, bajo la negra toga del pesimismo filosófico, de que «la existencia es en realidad demasiado abominable». Para ello, para devolver a los mortales la alegría de vivir, Inocencio Smith desarrollará un método práctico —hilo principal de esta alegoría—que suscitará no pocos y embrollados equívocos, pero que en todo momento se mostrará sumamente eficaz para devolver «la vida después de la muerte» a sus elegidos.

Chesterton, a través de este «fanático de la alegría de vivir» no cesa de advertirnos de que debemos despertarnos, de sacudirnos el somnoliento sopor de nuestra cotidianeidad, porque acaso estamos sin saberlo «[d]emasiado ocupados para despertarnos», demasiado atrapados en el telar de sus continuas exigencias. Tal vez por ello, su irredento personaje no niegue que deban existir «sacerdotes, para recordarles a los hombres que han de morir un día», pero sobre todo reclama «en ciertas épocas extrañas» la vigencia «de otra especie de sacerdotes, llamados poetas, para que recuerden a los hombres que aún no están muertos»

Otro capítulo curioso de El hombre que sabía vivir es el titulado «Los disparatados desposorios o la acusación de poligamia», en la que el escritor londinense no solo nos traslada su visión sobre el amor y el matrimonio, sino que nos expone toda una teoría sobre la pasión amorosa. El amor y la pasión amorosa, según se deduce de la tesis chestertoniana, dura poco porque están condenados a extinguirse con el efímero fulgor de su fuego, por lo que el hombre está obligado a enamorarse muchas veces, a ser posible de la misma mujer, si quiere que su fervor se prolongue en el tiempo. Esa es la causa de que Inocencio Smith, en un juego consensuado con su esposa, aparezca una y otra vez solicitando matrimonio a la misma mujer, para recuperar en cada tentativa la llama primigenia de la pasión perdida.

Una vez más Chesterton nos confirma que es el maestro de las paradojas, y que en su escritura «oro es lo que reluce».

————————

Autor: Gilbert K. Chesterton. Título: El hombre que sabía vivir. Traducción: Mercedes Martínez Arranz. Editorial: Espuela de Plata. Venta: Todostuslibros.

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: