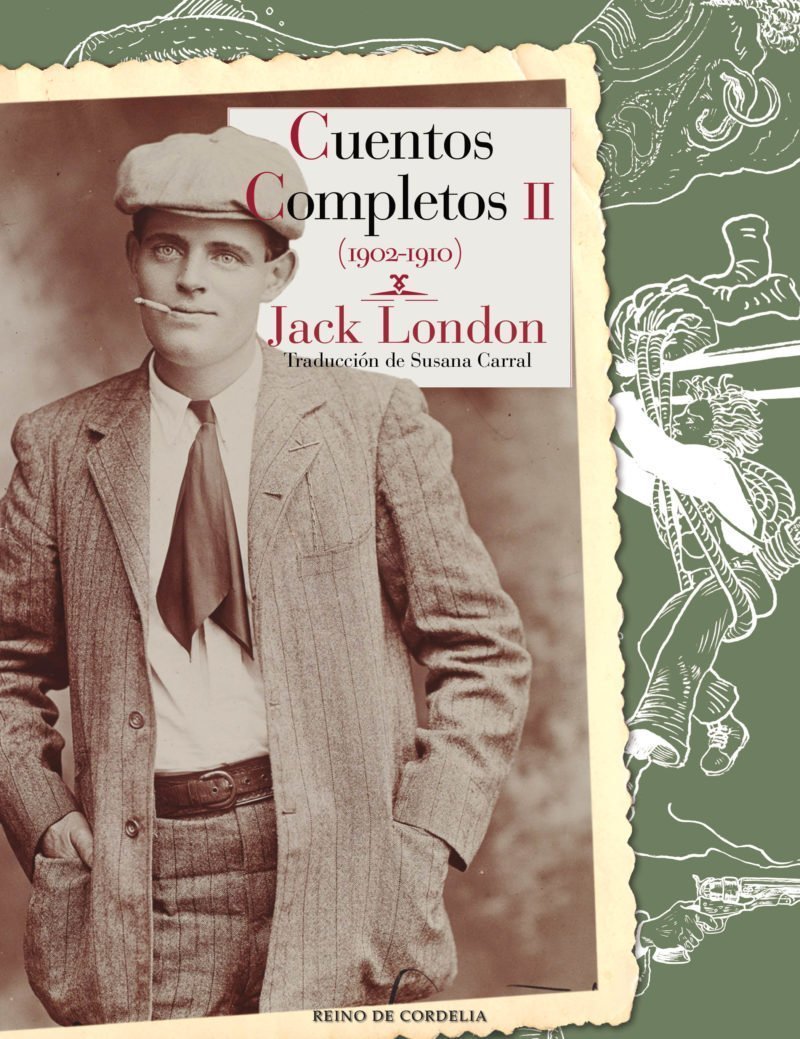

Reino de Cordelia publica el segundo tomo de uno de sus principales retos editoriales, la publicación en tres volúmenes de los Cuentos completos de Jack London, que recogen los 197 relatos escritos por él en sus cuarenta años de vida. Esta segunda entrega comprende los 64 que el gran autor norteamericano creó entre 1902 y 1910. Catalogados y ordenados cronológicamente de acuerdo a la edición canónica de la Universidad de Stanford, se ofrecen, al igual que el primer tomo, en traducción íntegra de Susana Carral, realizada expresamente para esta edición. Escritos durante su juventud y madurez, London muestra en ellos sus múltiples experiencias en un mundo dominado por la naturaleza más extrema, desde sus aventuras como patrullero en las costas de San Francisco y en los territorios del Klondike, hasta sus andanzas por Hawái, las islas Salomón y otros enclaves de los Mares del Sur, dominados por huracanes, océanos ingobernables y tribus caníbales.

Jack y Charmian London in Hawai

Jack London (San Francisco, 1876 – Glen Ellen, 1916), nacido probablemente como John Griffith Chaney, fue uno de los escritores norteamericanos más importantes de los comienzos del siglo XX. Autodidacta, su obra se nutre de sus experiencias de vagabundo y aventurero, que le permitieron recorrer medio mundo, ya fuera como marinero de primera en una goleta rumbo a Japón o buscando oro en las orillas del río Klondike, entre las perpetuas nieves de Alaska. Su carrera coincidió con el auge de las revistas literarias dirigidas al gran público, en las que colaboró asiduamente con sus relatos. En ellos fundió la aventura con su capacidad para indagar en la psicología humana y una fuerte carga épica que cambió el curso de la ficción norteamericana. Influyó decisivamente en los autores de la Generación Perdida, como John Steinbeck, Ernest Hemingway y John Dos Passos, así como en otros muchos europeos: George Orwell, Aldous Huxley, William Somerset Maugham… Algo que solo logran los clásicos. Socialista desde los veinte años, siempre defendió el carácter utópico más que teórico de su ideología, lo que se reflejó nítidamente en su literatura.

Zenda publica el cuento “Chun Ah Chun”, recogido en este segundo volumen. Este relato, al igual que “El chinago”, “Koolau el Leproso»” y “Mauki”, entre otros, son auténticas maravillas que London logra sobre la capacidad para indagar en el interior del individuo, una especie de prepsicoanálisis, técnica que tanto influiría en la literatura posterior a Sigmund Freud y en autores como Stefan Zweig y Joseph Roth.

Chun Ah Chun

Jack London

(Traducción de Susana Carral)

No había nada llamativo en el aspecto de Chun Ah Chun. Era bastante pequeño, como suelen ser los chinos, y también compartía la estrechez de hombros y escasez de carne de su raza. Un turista normal que lo viese por casualidad en las calles de Honolulú llegaría a la conclusión de que era un chinito bondadoso, probablemente dueño de una próspera lavandería o sastrería. En lo tocante a su bondad y prosperidad, la deducción sería correcta, aunque se quedase corta; porque Ah Chun era tan bondadoso como próspero y de esto último nadie conocía ni la décima parte de la historia. Era bien sabido que se trataba de un hombre inmensamente rico, pero en su caso esa «inmensidad» solo representaba lo desconocido.

Ah Chun poseía unos ojillos astutos, negros, de mirada intensa y tan pequeños que parecían dos agujeros hechos con una barrena. Pero estaban muy separados entre sí y se refugiaban bajo una frente que, sin duda, era la de un pensador. Y es que Ah Chun tenía sus problemas: los había tenido toda la vida, aunque no se preocupaba por ellos. En esencia era un filósofo y, ya fuese en su etapa de culi o como multimillonario y amo de muchos hombres, la entereza de su alma era la misma. Siempre vivía en la elevada ecuanimidad del reposo espiritual, sin que lo desanimase la buena fortuna ni lo afectase la mala suerte. A él todo le parecía bien, ya se tratara de los golpes propinados por el capataz en los campos de azúcar o un desplome del precio del azúcar cuando él mismo era propietario de esas plantaciones. Así, desde la firme roca de su sólida satisfacción, dominaba problemas sobre los que pocos hombres tienen la oportunidad de reflexionar, mucho menos un campesino chino.

Porque eso es precisamente lo que era: un campesino chino, nacido para afanarse en los campos como un animal todos los días de su vida, pero destinado a huir de esos campos como el príncipe de un cuento de hadas. Ah Chun no se acordaba de su padre, un pequeño granjero de un distrito situado no lejos de Cantón; tampoco recordaba muchas cosas de su madre, que había muerto cuando él tenía seis años. Pero sí se acordaba de su respetado tío, Ah Kow, ya que le había servido como esclavo desde los seis hasta los veinticuatro años. Entonces había huido, al aceptar un contrato de tres años para trabajar como culi en las plantaciones de azúcar de Hawái por cincuenta centavos al día.

Ah Chun era observador. Se fijaba en pequeños detalles que no veía ni un hombre entre mil. Trabajó en las plantaciones durante tres años, al cabo de los que sabía más cosas sobre el cultivo de la caña que los capataces o incluso el director; y el director se habría quedado atónito ante los conocimientos que aquel culi pequeño y arrugado poseía, relativos a los procesos de reducción en el ingenio. Pero Ah Chun no solo estudiaba los procesos relacionados con el azúcar. Estudiaba para descubrir cómo llegaban los hombres a ser dueños de los ingenios y las plantaciones. De una cosa fue consciente muy pronto: los hombres no se enriquecían gracias al trabajo de sus propias manos. Lo sabía porque llevaba veinte años trabajando. Quienes se enriquecían lo hacían gracias al trabajo de manos ajenas. El más rico era quien tenía el mayor número de prójimos trabajando sin descanso para él.

De manera que, cuando se terminó su contrato, Ah Chun invirtió sus ahorros en un pequeño negocio de importación y se asoció con un tal Ah Yung. La empresa acabó siendo la famosa Ah Chun & Ah Yung, que lo manejaba todo, desde sedas de la India y ginseng hasta islas guaneras y bergantines para raptar mano de obra indígena. Mientras, Ah Chun empezó a trabajar de cocinero. Era bueno y en el plazo de tres años se convirtió en el chef mejor pagado de Honolulú. Tenía la carrera asegurada y sería un necio si la abandonaba, como le dijo Dantin, su jefe; pero Ah Chun tenía muy claro lo que quería hacer y por ello le llamaron necio unas cuantas veces más y recibió un regalo de cincuenta dólares, además de su salario.

La empresa Ah Chun & Ah Yung prosperaba. Ah Chun ya no necesitaba seguir trabajando de cocinero. Eran buenos tiempos para Hawái. La caña de azúcar se cultivaba extensamente y había demanda de mano de obra. Ah Chun vio la oportunidad y se dedicó al negocio de la importación de mano de obra. Llevó miles de culis cantoneses a Hawái y su riqueza empezó a aumentar. Realizó inversiones. Sus ojos negros de mirada intensa veían una ganga donde otros solo reconocían la bancarrota. Adquirió, por una nadería, un vivero de peces que luego rindió un quinientos por ciento y se convirtió en la oportunidad que lo llevaría a monopolizar la lonja de pescado de Honolulú. No hablaba para que publicasen sus palabras, no se metía en política ni participaba en las revoluciones, pero pronosticaba los acontecimientos con más claridad y anticipación que quienes los maquinaban. Imaginó Honolulú como una ciudad moderna, iluminada por la luz eléctrica, en una época en la que se extendía, desordenada, descuidada y atormentada por la arena, sobre un árido arrecife de coral que sobresalía del mar. Así que compró tierras. Se las adquirió a los comerciantes que necesitaban efectivo, a los nativos menesterosos, a los desenfrenados hijos de los tratantes, a las viudas, los huérfanos y los leprosos deportados a Molokai. Y de alguna forma, con el paso de los años, las parcelas que había ido comprando fueron necesarias para levantar almacenes, edificios de oficinas u hoteles. Alquiló y arrendó, vendió y compró, y volvió a vender.

Pero no era solo eso. Entregó su confianza y su dinero a Parkinson, un capitán renegado en el que nadie confiaría. Y Parkinson zarpó en la pequeña Vega para realizar misteriosas travesías. Se ocupó de Parkinson hasta que murió y años después Honolulú se quedó atónita cuando se filtró que las islas guaneras Drake y Acorn habían sido vendidas a la British Phosphate Trust por tres cuartos de millón. Luego llegaron los años de vacas gordas del rey Kalakaua, cuando Ah Chun pagó trescientos mil dólares por la licencia del opio. Aunque hubiese pagado un tercio de millón por el monopolio de la droga, la inversión fue buena, pues los dividendos le proporcionaron la plantación Kalalau, que a su vez produjo unos beneficios del treinta por ciento durante diecisiete años y al final fue vendida por un millón y medio.

Bajo los Kamehameha, mucho antes, había servido a su propio país actuando como cónsul de China, cargo que también tuvo su parte lucrativa. Bajo el mandato de Kamehameha iv cambió su nacionalidad y se convirtió en súbdito hawaiano para casarse con Stella Allendale, que también era súbdita del rey de piel morena, aunque por sus venas corría más sangre anglosajona que polinesia. De hecho, las razas desconocidas estaban tan atenuadas en ella que se valoraban en octavas y dieciseisavas partes. Esa era la proporción de la sangre de su bisabuela Paahao, la princesa Paahao, ya que descendía de la familia real. El bisabuelo de Stella Allendale había sido un tal capitán Blunt, aventurero inglés que sirvió a Kamehameha i y que acabó siendo un jefe importante. Su abuelo había sido capitán de un ballenero de New Bedford y su padre había introducido una remota mezcla de italiano y portugués injertada antes sobre su propia estirpe inglesa. Aunque legalmente era hawaiana, la esposa de Ah Chun tenía más de cualquier otra de las tres nacionalidades.

Y en aquel conglomerado de razas Ah Chun introdujo la mezcla mongola, por lo que sus hijos y los de su mujer eran una trigésima segunda parte polinesios, una dieciseisava italianos, una dieciseisava portugueses, mitad chinos y una pizca ingleses y otra norteamericanos. Podría ser que Ah Chun se abstuviese del matrimonio de haber previsto la maravillosa familia que iba a surgir de tal unión. Resultaba maravillosa en muchos aspectos. En primer lugar, por su tamaño. Tenían quince hijos, casi todos chicas. Primero llegaron los niños, tres, seguidos de una docena de niñas en una secuencia inmutable. La mezcla de razas resultaba excelente. No solo demostró ser fructífera, ya que toda la prole, sin excepción, tenía buena salud y ningún defecto. Pero lo más asombroso de aquella familia era su belleza. Todas las chicas eran hermosas, de una belleza delicada, etérea. Las líneas rotundas de mamá Ah Chun lograban modificar los magros ángulos de papá Ah Chun, de manera que las hijas eran esbeltas sin parecer fideos y de músculos redondeados sin resultar regordetas. En cada rasgo de todos sus rostros se apreciaban fascinantes reminiscencias de Asia, manipuladas y camufladas por la vieja Inglaterra, Nueva Inglaterra y el sur de Europa. Ningún observador sin información previa habría adivinado la fuerza con que la sangre china corría por sus venas, como tampoco ningún observador, tras ser informado, dejaba de percibir al instante los rasgos orientales.

Como bellezas, las chicas Ah Chun eran una novedad. Nunca se había visto nada igual a ellas. No se parecían a nada tanto como se parecían entre ellas y, sin embargo, cada una resultaba pronunciadamente original. Era imposible confundirlas. Por otro lado, Maud, rubia y de ojos azules, recordaba de inmediato a Henrietta, de piel morena y ojos oscuros, grandes y lánguidos, y cabello negro azulado. El ligero parecido que todas compartían y que conciliaba cualquier diferencia era contribución de Ah Chun. Él proporcionaba el terreno sobre el que se trazaban las formas mezcladas de las razas. Él proporcionaba la estructura china de huesos esbeltos sobre la que se asentaban lo delicado y sutil de la carne sajona, latina y polinesia.

La señora Ah Chun tenía ideas propias a las que Ah Chun daba crédito, aunque no permitía que las expresara si entraban en conflicto con su propia calma filosófica. Ella llevaba toda su vida viviendo a la europea. Muy bien. Ah Chun le proporcionó una mansión europea. Más adelante, cuando su prole tuvo edad para opinar, construyó el bungaló, una casa espaciosa y laberíntica, tan modesta como magnífica. Además, con el paso del tiempo también edificó una residencia de montaña en el monte Tantalus, a la que la familia huía cuando el «viento malo» soplaba desde el sur. Y en Waikiki levantó una casa en la playa, en una parcela enorme y tan bien elegida que mucho después, cuando el Gobierno de Estados Unidos se la expropió para mejorar las fortificaciones, una suma inmensa acompañó a la expropiación. En todas sus casas había salas de billar y para fumar, además de muchas habitaciones de invitados, porque a la maravillosa prole de Ah Chun le gustaba divertirse. El mobiliario era extravagantemente sencillo. Pagaban fortunas sin que se notase, gracias al gusto culto y refinado de todos sus hijos.

Ah Chun había sido generoso en lo tocante a la educación. «No te preocupes por los gastos», le había dicho en los viejos tiempos a Parkinson cuando aquel marino relajado no veía motivos para dejar a la Vega en condiciones de navegar. «Tú maneja la goleta que yo pago las facturas». Lo mismo hizo con sus hijos. Todos habían sido formados y educados sin tener en cuenta los gastos. Harold, el primogénito, estudió en Harvard y Oxford; Albert y Charles fueron juntos a Yale. Y las chicas, desde la mayor a la pequeña, se habían preparado en la escuela Mills para señoritas, situada en California, y pasado luego a Vassar, Wellesley o Bryn Mawr. Varios, los que así lo quisieron, dieron los últimos retoques a su formación en Europa. Así, los hijos de Ah Chun regresaban a su lado desde cualquier parte del mundo para sugerir y aconsejar en lo relativo a decorar la casta magnificencia de sus residencias. Ah Chun prefería el esplendor voluptuoso de la ostentación oriental, pero era un filósofo y enseguida comprendió que los gustos de sus hijos resultaban correctos según los criterios occidentales.

Por supuesto, a sus hijos nadie los conocía como hijos de Ah Chun. Tal y como él pasó de culi a multimillonario, su nombre también evolucionó. Mamá Ah Chun empezó a escribirlo como A’´Chun, pero su prole, más lista, suprimió el apóstrofo y lo escribió Achun. Ah Chun no se opuso. La forma en que se escribiera su apellido no afectaba a su comodidad ni a su calma filosófica. Además, no era orgulloso. Pero cuando sus hijos llegaron al punto de imponerle una camisa almidonada, un cuello duro y una levita, eso sí que afectó a su comodidad y su calma. Ah Chun se negó. Prefería las túnicas holgadas de China y no consiguieron engatusarlo ni obligarlo a adoptar ese cambio. Probaron ambas tácticas y con la segunda fracasaron estrepitosamente. No habían ido a Estados Unidos en balde. Allí habían aprendido las virtudes del boicot según lo empleaban los sindicatos, por lo que boicotearon a Chun Ah Chun, su padre, en su propia casa, con la ayuda y la complicidad de mamá Achun. Pero Ah Chun, a pesar de conocer poco la cultura occidental, estaba muy familiarizado con las condiciones laborales de Occidente. Además, siendo él mismo un empresario con muchos empleados, sabía hacer frente a sus tácticas. Enseguida impuso un cierre patronal a su rebelde prole y esposa infiel. Despidió a sus varias veintenas de criados, cerró sus establos y sus casas y se fue a vivir al Hotel Royal Hawaiian, del cual era máximo accionista. La familia se dedicó a visitar a sus distintos amigos, saltando de uno a otro, mientras Ah Chun manejaba con calma sus múltiples negocios, fumaba su larga pipa de diminuta cazoleta de plata y reflexionaba sobre el problema de su maravillosa prole.

Dicho problema no perturbó su calma. En el fondo de su alma de filósofo sabía que lo resolvería cuando llegase el momento adecuado. Mientras les enseñaría que, por mucho que consintiese y aguantase, sin duda alguna era el dictador absoluto de los destinos de los Achun. La familia resistió durante una semana y luego regresó, junto con Ah Chun y sus muchos criados, a ocupar una vez más el bungaló. A partir de ese momento nadie se quejó ni hizo comentario alguno cuando Ah Chun decidía entrar en su radiante salón ataviado con una túnica de seda azul, zapatillas acolchadas y casquete de seda negra rematado en rojo, o cuando decidía sacar su esbelta pipa de cazoleta de plata entre los oficiales y los civiles que fumaban cigarrillos y puros en los anchos porches o el salón de fumadores.

Ah Chun ocupaba una posición única en Honolulú. Aunque no se dejaba ver en sociedad, habría sido bien recibido en cualquier parte. Nunca salía, excepto para reunirse con los comerciantes chinos de la ciudad, pero recibía en casa y siempre era el centro de su hogar y ocupaba la cabecera de su mesa. A pesar de haber nacido en una familia de campesinos chinos, presidía un ambiente culto y refinado, sin comparación en todas las islas. Tampoco había en ellas nadie demasiado orgulloso para cruzar su umbral y disfrutar de su hospitalidad. En primer lugar, el bungaló Achun resultaba de una elegancia irreprochable. Además, Ah Chun era una autoridad. Y, por último, Ah Chun era un dechado de virtudes y un empresario honrado. A pesar de que la moral empresarial era más elevada que en el continente, Ah Chun eclipsaba a los empresarios de Honolulú debido al escrupuloso rigor de su honradez. Todo el mundo sabía que siempre cumplía su palabra. Su firma no era necesaria para vincularlo a algo. Jamás incumplía lo prometido. Veinte años después de que Hotchkiss, de la Hotchkiss, Morterson Company, muriese, alguien encontró cierta documentación perdida entre la que se hallaba una nota interna relativa a un préstamo de treinta mil dólares concedido a Ah Chun, quien contrajo la deuda cuando era consejero particular de Kamehameha ii. En medio del trajín y la confusión de aquellos tiempos tan buenos, en los que se ganaba tanto dinero, Ah Chun se había olvidado de aquel asunto. No existía contrato ni manera de demandarlo legalmente, pero él solucionó el asunto con los herederos de Hotchkiss y además, de forma voluntaria, incluyó el pago de unos intereses compuestos muy superiores al principal. Del mismo modo, cuando garantizó de palabra la desastrosa Kakiku Ditch Scheme —en un momento en el que ni el menos optimista soñaba con que fuese necesaria garantía alguna—, según contó el secretario de la difunta empresa, al que habían enviado con la vana esperanza de averiguar cuáles eran las intenciones de Ah Chun: «Firmó un cheque de doscientos mil dólares sin inmutarse, caballeros, sin inmutarse siquiera». Además de otras muchas acciones similares en apoyo de su palabra, casi no había un solo hombre de buena reputación en las islas que, en un momento u otro, no hubiese recibido la ayuda financiera de Ah Chun.

Y así, todo Honolulú fue testigo de cómo aquella maravillosa familia se convertía en un problema desconcertante y, en secreto, simpatizó con él, porque nadie era capaz de imaginar qué iba a hacer al respecto. Pero Ah Chun veía el problema con mayor claridad que ellos. Nadie sabía como él hasta qué punto era un extraño entre los suyos. Ni su propia familia era consciente de ello. Estaba seguro de que no había sitio para él entre la maravillosa simiente salida de sus entrañas, por lo que deseaba que llegasen sus últimos años y percibía que cada vez se sentiría más excluido. No entendía a sus hijos. Conversaban sobre cosas que no le interesaban y de las que nada sabía. La cultura occidental no había hecho mella en él. Era asiático hasta la médula, lo cual significaba que era pagano. El cristianismo de los otros le parecía una bobada. Pero habría ignorado todo eso, lo habría considerado irrelevante y no pertinente, si hubiese logrado comprender a los jóvenes. Por ejemplo, cuando Maud le decía que los gastos domésticos mensuales ascendían a treinta mil dólares, eso sí lo entendía; como entendió que Albert le pidiera cinco mil dólares para comprarse el velero Muriel y ser socio del Hawaiian Yatch Club. Lo que lo ofuscaba eran sus procesos mentales y sus complicados deseos, más remotos. Pronto aprendió que la mente de cada uno de sus hijos era un laberinto secreto que nunca podría recorrer. Siempre tropezaba con el muro que separa Oriente de Occidente. Sus almas le resultaban inaccesibles y sabía que los hijos tampoco podían acceder al alma del padre.

Además, a medida que fue cumpliendo años, se identificaba más con los suyos. La pestilencia del barrio chino le resultaba aromática y la olfateaba con satisfacción al recorrer sus calles porque lo transportaba de vuelta a los callejones estrechos y tortuosos de Cantón, llenos de vida y movimiento. Lamentaba haberse cortado la coleta para complacer a Stella Allendale en los días previos a la boda y se planteaba, muy en serio, la conveniencia de afeitarse la coronilla y dejarse crecer la coleta otra vez. Los platos que su bien pagado chef preparaba para él no lograban despertar su nostálgico paladar como lo hacían los extraños platos del restaurante mal ventilado del barrio chino. Disfrutaba mucho más si pasaba media hora fumando y charlando con dos o tres amigos chinos que presidiendo las cenas elegantes y fastuosas por las que era famoso su bungaló, durante las que lo más granado de los norteamericanos y europeos se sentaba a su larga mesa, hombres y mujeres por igual, ellas con joyas que centelleaban bajo la tenue luz y resaltaban contra la blancura de sus cuellos y sus brazos, ellos con traje de etiqueta, y todos riéndose y charlando sobre temas y ocurrencias que, aunque no le resultaban desconocidos por completo, ni le interesaban ni lo entretenían.

Pero el problema no se debía solo a su aislamiento y su creciente deseo por regresar a sus antros chinos. También estaba su riqueza. Deseaba pasar una vejez plácida. Había trabajado mucho y muy duro. Su recompensa debería ser la paz y el descanso. Pero sabía que con aquella fortuna tan inmensa no iba a poder disfrutar de paz o descanso alguno. Ya veía señales y presagios. No era la primera vez que los percibía. Estaba el caso de Dantin, que había sido su jefe, cuyos hijos le arrebataron la gestión de sus propiedades con todas las garantías legales y lograron que un tribunal nombrase a quienes debían administrarlas en su lugar. Ah Chun sabía, y no tenía duda alguna al respecto, que si Dantin hubiese sido pobre todo el mundo habría estado de acuerdo en que bien podía ocuparse de sus asuntos con total lucidez. Y eso que Dantin solo tenía tres hijos y medio millón, mientras que él, Ah Chun, tenía quince hijos y nadie, excepto él mismo, sabía cuántos millones.

—Nuestras hijas son mujeres hermosas —le dijo una noche a su mujer—. Hay muchos jóvenes. La casa siempre está llena de jóvenes. Pago unas facturas de tabaco muy elevadas. ¿Por qué no se casan?

Mamá Achun se encogió de hombros y esperó.

—Las mujeres son mujeres y los hombres, hombres. Me extraña que no se casen. Quizás a los jóvenes no les gusten nuestras hijas.

—Ah, les gustan de sobra —respondió mamá Achun—. Pero, verás, es que no pueden olvidar que tú eres el padre de tus hijas.

—Pues tú olvidaste quién era mi padre —dijo Ah Chun, muy serio—. Solo me pediste que me cortara la coleta.

—Supongo que estos jóvenes son más exigentes que yo.

—¿Qué es lo más importante del mundo? —preguntó Ah Chun de repente, como si acabara de ocurrírsele.

Mamá Achun reflexionó un momento y luego contestó:

—Dios.

Él asintió.

—Hay dioses y dioses. Algunos son de papel, otros de madera y otros de bronce. En la oficina uso uno pequeño como pisapapeles. En el Museo Bishop hay muchos dioses de coral y lava.

—Pero solo hay un Dios —anunció ella con decisión, enderezando su abundante figura, dispuesta a discutir.

Ah Chun percibió la señal de peligro y cambió de estrategia.

—Entonces, ¿qué hay más importante que Dios? —preguntó—. Yo te lo diré. El dinero. En mis tiempos negocié con judíos y cristianos, mahometanos y budistas, y con los hombrecillos negros de las Islas Salomón y Nueva Guinea, que llevaban con ellos a su dios, envuelto en papel aceitado. Esos hombres poseían distintos dioses, pero todos adoraban al dinero. Parece que al capitán Higginson le gusta Henrietta.

—Nunca se casará con ella —respondió mamá Achun—. Llegará a almirante antes de morir…

—A contraalmirante —interrumpió Ah Chun—. Sí, lo sé. Así se retiran.

—Su familia de Estados Unidos es muy importante. No les gustaría que… que no se casara con una joven norteamericana.

Pensativo, Ah Chun vació las cenizas de su pipa y rellenó la cazoleta de plata con una pizca diminuta de tabaco. Luego la encendió y se la fumó entera antes de hablar.

—Henrietta es la mayor. Cuando se case le daré trescientos mil dólares. Eso atraerá al capitán Higginson y a su importante familia. Que se entere. Lo dejo en tus manos.

Ah Chun permaneció sentado, fumando, y en las volutas de humo vio formarse el rostro y el cuerpo de Toy Shuey, la criada para todo de su tío en la aldea de Cantón, cuya jornada nunca terminaba y que recibía un dólar por todo un año de trabajo. Vio surgir su propia figura, muy joven, que había trabajado sin descanso en los campos de su tío durante dieciocho años por poco más. Ahora él, Ah Chun, el campesino, dotaba a su hija con trescientos mil años de ese trabajo duro. Y solo era una hija de la docena que tenía. La idea no lo entusiasmó. Pensó que aquel era un mundo gracioso e inusual, se rio en voz alta y sobresaltó a mamá Achun, inmersa en una ensoñación que se ocultaba en lo más profundo de las criptas secretas de su ser, donde él nunca había logrado penetrar.

Pero lo dicho por Ah Chun se propagó en susurros y el capitán Higginson olvidó su contraalmirantazgo y su importante familia y se casó con trescientos mil dólares y una joven culta y refinada que era una trigésima segunda parte polinesia, una dieciseisava italiana, una dieciseisava portuguesa, una pizca inglesa y otra yanqui, y mitad china.

La munificencia de Ah Chun obtuvo resultados. De repente sus hijas se volvieron apetecibles y buenos partidos. Clara fue la siguiente, pero cuando el secretario del Territorio pidió su mano formalmente, Ah Chun le dijo que debía esperar su turno, que Maud era mayor y debía casarse antes. Fue una política muy inteligente. Toda la familia se mostró urgentemente interesada en casar a Maud, lo que logró en el plazo de tres meses y con Ned Humphreys, el comisario de Inmigración de Estados Unidos. Tanto él como Maud se quejaron porque la dote solo llegó a doscientos mil dólares. Ah Chun les explicó que su generosidad inicial solo había tenido la intención de romper el hielo y que, tras lograrlo, sus hijas no podían esperar otra cosa que resultarle más baratas.

Clara siguió a Maud y después, por espacio de dos años, se produjo un continuo organizar de bodas en el bungaló. Mientras tanto, Ah Chun no se había cruzado de brazos. Recuperó una inversión tras otra. Traspasó sus intereses en una veintena de empresas y, poco a poco, para evitar que se desplomara el mercado, vendió sus importantes propiedades inmobiliarias. Hacia el final provocó el hundimiento de los precios y liquidó con pérdidas. El motivo de su prisa fueron las tempestades que ya veía asomar por el horizonte. Para cuando Lucille se casó, empezó a llegar a sus oídos el eco de las riñas y los celos. Se vio rodeado de proyectos e intrigas para ganarse su favor y predisponerlo en contra de uno, otro o todos menos uno de sus yernos. Todo lo cual no lo llevaría a la paz y el descanso de los que pensaba disfrutar en su vejez.

Se dio más prisa. Llevaba mucho tiempo manteniendo correspondencia con los principales bancos de Shanghái y Macao. Desde hacía ya varios años, cada vapor que zarpaba llevaba letras de cambio a nombre de un tal Ah Chun para ingresarlas en esos bancos del lejano Oriente. Entonces las cantidades empezaron a ser más importantes. Quedaban por casar sus dos hijas pequeñas. No quiso esperar y dotó a cada una con cien mil dólares, sumas que depositó en el Banco de Hawái, acumulando intereses hasta que llegara el día de la boda. Albert se hizo cargo de la empresa Ah Chun & Ah Yung, ya que Harold, el mayor, había preferido irse a vivir a Inglaterra con un cuarto de millón. Charles, el más joven, recibió cien mil dólares, un tutor legal y un tratamiento en un centro para alcohólicos. A mamá Achun le dejó el bungaló, la residencia de montaña en el monte Tantalus y una nueva casa en la playa, en lugar de la que Ah Chun había vendido al Gobierno. Además, mamá Achun recibió medio millón en dinero bien invertido.

Ah Chun ya estaba preparado para atacar el núcleo del problema. Una mañana, mientras la familia tomaba el desayuno —previamente se había ocupado de que estuviesen presentes todos sus yernos y sus esposas—, anunció que regresaba a su tierra ancestral. Con un discurso claro y breve les explicó que había asegurado ampliamente el porvenir de la familia y les ofreció varios axiomas que, según les dijo, estaba seguro de que les permitirían vivir juntos en paz y armonía. También dio consejos empresariales a sus yernos, predicó las virtudes de vivir con sobriedad y realizar inversiones seguras, y los benefició con su enciclopédico conocimiento de las condiciones empresariales e industriales existentes en Hawái. Luego pidió que le llevasen su carruaje y, en compañía de una llorosa mamá Achun, se trasladó hasta el vapor de la Pacific Mail, dejando tras de sí un bungaló dominado por el pánico. El capitán Higginson clamaba como un loco a favor de un requerimiento judicial. Las hijas no paraban de llorar. Uno de los esposos, exjuez federal, cuestionó la cordura de Ah Chun y corrió a consultarlo con las autoridades adecuadas. Regresó para informarles a todos de que Ah Chun se había presentado el día anterior ante la comisión para exigir que lo sometieran a un reconocimiento: lo había pasado con la mejor de las notas. No podían hacer nada, así que se acercaron al puerto para despedir al ancianito, que los saludó con la mano desde la cubierta de paseo mientras el enorme vapor ponía rumbo a mar abierto y cruzaba el arrecife de coral.

Pero el ancianito no se dirigía a Cantón. Conocía demasiado bien su país y la presión que ejercían los mandarines como para aventurarse en él con la considerable fortuna que aún conservaba. Se fue a Macao. Ah Chun llevaba mucho tiempo ejerciendo la potestad de un rey y era igual de autoritario. Cuando bajó a tierra en Macao y entró en el vestíbulo del mayor hotel europeo con la intención de registrarse, el recepcionista le cerró el libro en las narices. Allí no estaba permitida la presencia de chinos. Ah Chun quiso ver al director y fue tratado con desprecio. Se marchó, pero al cabo de dos horas había regresado. Convocó al recepcionista y al director, les entregó el salario de un mes y los despidió. Se había convertido en propietario del hotel, en cuya mejor suite se instaló durante los muchos meses que tardaron en construirle un magnífico palacio en las afueras. Mientras tanto, gracias a su inevitable habilidad, hizo que los beneficios del hotel pasaran de un tres a un treinta por ciento.

Enseguida comenzaron los problemas de los que Ah Chun había huido. Algunos yernos invirtieron mal y otros despilfarraron las dotes. Como Ah Chun no estaba allí, centraron su atención en mamá Achun y su medio millón y, al hacerlo, engendraron malos sentimientos los unos hacia los otros. Los abogados se enriquecieron en sus esfuerzos por establecer la interpretación judicial de los contratos de fideicomiso. Demandas, contrademandas y demandas cruzadas abarrotaron los tribunales hawaianos. Tampoco se libraron las comisarías de Policía. Se produjeron encuentros violentos en los que se intercambiaron palabras muy duras y golpes aun más duros. Incluso se lanzaron macetas los unos a los otros para enfatizar lo que decían. Entonces surgieron las demandas por libelo, que también llegaron a los tribunales y mantuvieron a todo Honolulú impaciente por escuchar las revelaciones de los testigos.

En su palacio, rodeado de sus preciados placeres orientales, Ah Chun fuma su plácida pipa y escucha la agitación existente allende el mar. Con cada vapor correo, mecanografiada en una máquina norteamericana y en un inglés impecable, viaja de Macao a Honolulú una carta en la que, entre textos y preceptos admirables, Ah Chun aconseja a su familia vivir en armonía y unidad. En cuanto a él, se ha librado de todo eso y está contento. Se ha ganado vivir en paz y descansar. A veces se ríe y se frota las manos, mientras sus ojillos negros y sesgados brillan alegres, al pensar en lo gracioso que es el mundo. Porque eso es lo que le queda de tanto vivir y filosofar: la convicción de que el mundo es muy gracioso.

—————————————

Autor: Jack London. Título: Cuentos completos (II). Editorial: Reino de Cordelia. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: