La «leyenda negra» sigue pesando sobre España y lo hispano. No solamente fuera de sus fronteras —en los países donde se inventó, sus viejos rivales europeos y sus herederos—, sino también dentro, tanto en las naciones que fueron virreinatos de la antigua Monarquía Hispánica como en la propia España, revelando un país y una comunidad cultural incapaces de reconciliarse con su historia.

Un relato maniqueo oscurece, así, grandes logros para el mundo. Frente a tanta crítica interesada y feroz, los momentos luminosos deben ser también recordados para que podamos ver la imagen completa. Aquí se muestran cinco.

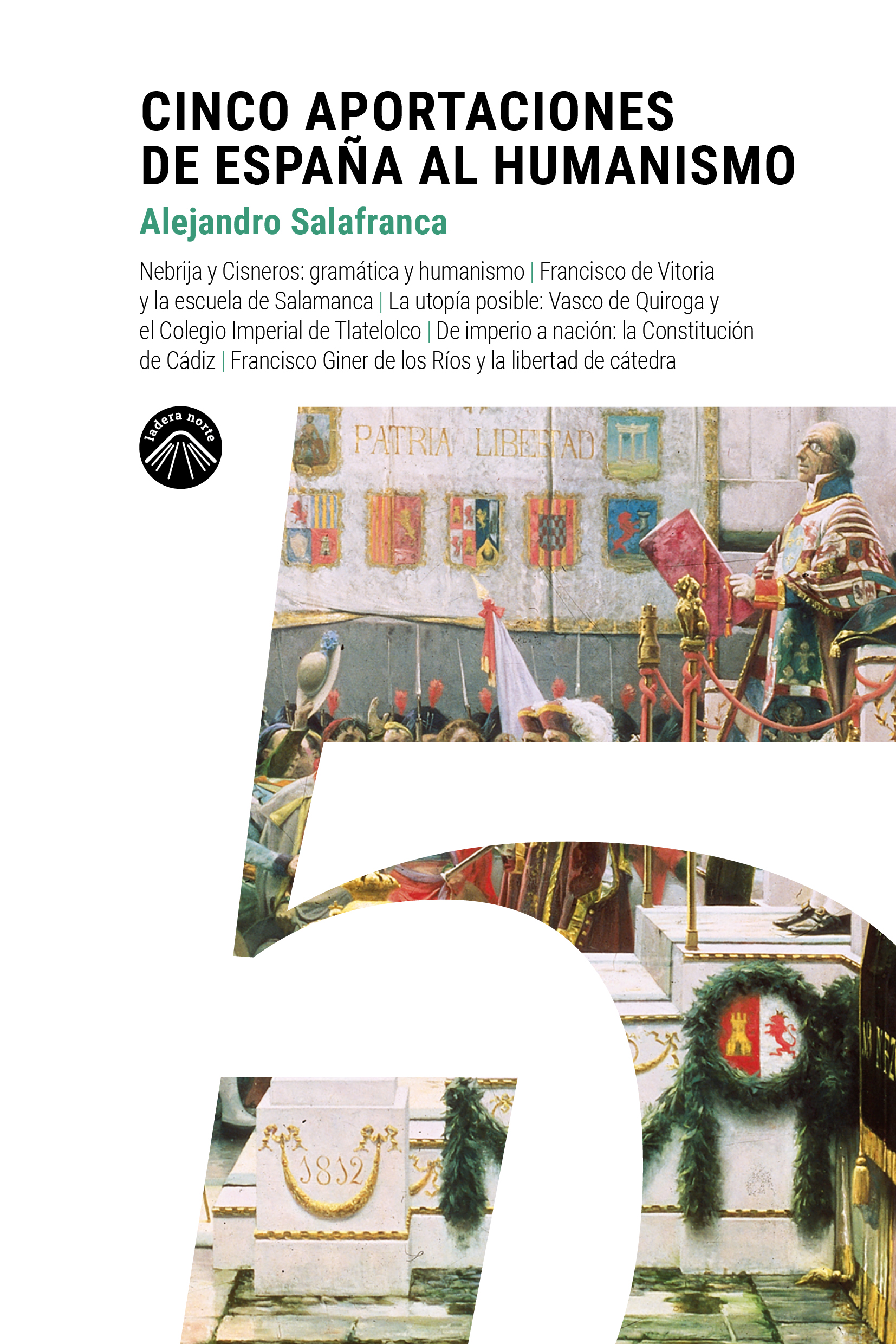

Zenda comparte la introducción a Cinco aportaciones de España al humanismo, de Alejandro Salafranca (Ladera Norte).

***

INTRODUCCIÓN

Los españoles han existido antes que la propia España, y esto no nos debe llenar de asombro, ni es tampoco un signo distintivo de nuestra singular y supuestamente irrepetible idiosincrasia; también han existido alemanes antes que Alemania, e italianos mucho antes de que existiera Italia. Esto viene a colación por el título de este conjunto de cinco ensayos que se terminó denominando Cinco aportaciones de España al humanismo, aunque bien pudo haberse titulado, quizá con más propiedad y sin abusar de anacronismos, «Cinco aportaciones hispánicas al humanismo» o «Cinco aportaciones españolas al humanismo» o finalmente, el más caro a mi concepción «Cinco aportaciones de las Españas al humanismo», así en plural, para abarcar las de antes y las de ahora, la del Antiguo Régimen y la del Estado moderno. ¿Por qué ser tan puntillosos con este tema?, ¿qué importancia reviste?

Las naciones son sujetos históricos con acta de bautismo reciente, en su inmensa mayoría surgidas en los siglos XIX y muchas de ellas, en el siglo XX. Pero esas naciones, aunque son producto de un relato, de una historia mistificada y de una construcción deliberada, nacida de la destrucción de las monarquías compuestas del Antiguo Régimen, tienen un sustrato de pertenencia real muy antiguo. Las estructuras de poder, administrativas y emocionales existentes en la Península Ibérica antes del nacimiento de la nación española como Estado moderno fueron muy variadas en el tiempo, partiendo de la formación del reino visigodo como heredero precisamente de la Hispania romana, pues fueron los romanos quienes denominaron «Hispania» a sus territorios más allá de los Pirineos y a ambos lados del Estrecho. Que unos germanos latinizados y cristianizados se erigieran en herederos del mundo hispano romano es parte del misterio de la construcción de los sentimientos identitarios. Con la invasión musulmana, los cristianos arrinconados en el norte se sintieron a su vez herederos de los godos toledanos, y, por ende, de su legado jurídico sentimental hispanorromano, de ahí que se vieran como herederos de aquella «Hispania», que ya por entonces en lengua romance era «España». Españoles y reyes de España se sentían muchos reyes astures, castellanos, leoneses o aragoneses. Finalmente, la unión de coronas Trastámara entre Isabel y Fernando afianzó esa unión ibérica como recuperación, después de casi un milenio, de las viejas fronteras de la Hispania romana, y así, el término «España» se fue afianzando entre los que eran reyes propietarios de reinos tan diversos como Castilla o Aragón. Cuando finalmente recayeron los dos reinos y sus variopintos y diversos territorios sobre una misma cabeza en tiempos de Carlos I, se comenzó a normalizar el hecho de que todos los vasallos y súbditos de las coronas ibéricas y de los territorios peninsulares se proclamaran españoles, por ser hijos de esa España, ahora en plural, Españas, que era el recuerdo umbilical de pertenencia a la misma tradición histórica.

Siendo fiel al espíritu de las sociedades hispánicas del Antiguo Régimen, procuro emplear en el texto la nomenclatura política más a cercana a cómo concibieron y sintieron los que en aquel mundo vivieron, y por consiguiente empleo los términos más cercanos a la verdad de la realidad que retratan. Por ello leerán casi siempre «Monarquía Católica» en vez del ahistórico «Imperio español». Por eso mismo asiduamente nombro como «Indias» o «Indias occidentales» a la América hispana de entonces, y llamo a Perú y Nueva España por su título político exacto, reinos, y no virreinatos, ya que el virreinato es una forma de gobernar un reino por un alter ego de un rey que no tiene posibilidad física de ejercer las facultades del trono al estar el monarca permanentemente ausente de aquellos reinos. De tal suerte que Nueva España y Perú, como Navarra o Valencia, no eran en puridad virreinatos, sino reinos en cuyas capitales reales no despachaba el rey, y en su lugar lo hacía un emisario personal de éste, un virrey.

Así transcurrieron los siglos hasta la quiebra de principios del xix donde los constituyentes gaditanos no produjeron la primera Constitución de España sino de la Monarquía Hispánica, en la que, para asombro del mundo, convirtieron en españoles de pleno derecho a todos los habitantes originarios de los reinos constitutivos de nación, y aquí incluyeron a los criollos, mestizos y a los nativos americanos por ser aquellos reinos en origen parte constitutiva de la corona castellana. Una vez perdidas las Indias y reducida España a la península y sus pequeñas extensiones insulares, y llegado el liberalismo y la modernidad decimonona al diseño del Estado, surge por fin, España, tal y como la conocemos hoy.

Es en este contexto y en este sentido que los personajes principales de este libro, aquellos cuyas andanzas intelectuales y cuyos aportes a la humanidad aquí relatamos, eran españoles. Lo eran todos, sin duda, pero sólo uno lo hizo cobijado por España en el sentido contemporáneo de su significación: Francisco Giner de los Ríos, que era español, de España, sin anacronismos, y lo era en los mismos términos que lo son los lectores de este libro. Nebrija, Cisneros, Vitoria, Vasco de Quiroga, Bernardino de Sahagún y los constituyentes gaditanos eran españoles, sin duda, pero no como lo son los españoles actuales, ya que la entidad administrativa, gubernativa, territorial y nacional de la que procedían no es la misma que la nuestra; su patria era otra, su país, también, y también su nación. La España de todos ellos era inasible e inexistente en estructuras de Estado, aunque concreta en sentimientos de raigambre histórica. Ahora entenderán las cuitas y desvelos sobre el título de estos ensayos.

Dicho lo cual, confieso que cuando Ricardo Cayuela me propuso escribir estos textos para Ladera Norte, esta suerte de retratos amalgamados en una hamsa de momentos estelares de la alta cultura hispánica, me invadió una pareja de sentimientos, entre la emoción por enriquecer la conversación contemporánea sobre el papel de nuestra cultura en el orbe y la responsabilidad de hacerlo con solvencia y gracia suficientes para atrapar a los lectores. Estos momentos estelares de la cultura intelectual hispánica, de las Españas, pretenden retratar críticamente, y dar otro lustre y luz distinta, a episodios que fueron escogidos sin inocencia y con toda intencionalidad. Tienen el claro propósito de actualizar y regenerar la mirada hacia algunos de los más sorprendentes —por magnos y por desconocidos en el imaginario colectivo español— aportes humanistas hispanos al mundo global, en un contexto como el actual de fragmentación y de claro complejo de la cultura vernácula panhispánica frente a nuestros peores fantasmas, y frente al empuje fagocitador cultural del mundo anglosajón. Son aportes a lo mejor del ser humano, al humanismo entendido como algo más que lo que de este término se esperaba en el Renacimiento. Aquí denominamos humanistas, no sólo a los recuperadores de la lengua de Cicerón, sino a todos aquellos que pusieron los más altos valores de la humanidad engendrados en Occidente a favor del bien común y del enaltecimiento de la condición humana en sus mejores expresiones. Así que humanistas en el sentido clásico hallarán en estas páginas a Antonio de Nebrija y Francisco de Vitoria, y humanistas en el elevado sentido laxo serán los utopistas novohispanos, los constituyentes gaditanos y al fundador de la pedagogía hispánica moderna, Francisco Giner de los Ríos.

—————————————

Autor: Alejandro Salafranca. Título: Cinco aportaciones de España al humanismo. Editorial: Ladera Norte. Venta: Todos tus libros.

BIO

Alejandro Salafranca Vázquez (Málaga, 1969) es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Comisario de las exposiciones «La Ciudad de México en el Arte» y «Miradas a la Ciudad. Espacio de reflexión urbana» en el Museo de la Ciudad de México, es articulista, coordinador editorial y corresponsal en México de la revista Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga. Es autor, además, del libro La Pastoral Ilustrada y las reformas borbónicas y coautor, junto a Tomás Pérez Vejo, de La conquista de la identidad. México y España 1521-1910.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: