Aquí estoy, mirando tontamente por la ventana y dándome con un lápiz en los labios, buscando la manera de escribir sobre Cirlot. No es porque no sepa qué decir sobre él, ni mucho menos. Entre tantas cosas que me apasionan, una de ellas es leer a Cirlot y pensar en sus asuntos. No, mi reserva es algo que más bien se parece al miedo, concretamente al miedo que sintió Hofmannsthal entre las estatuas de las mujeres griegas que se inclinaban sobre él con “sonrisas enigmáticas”, pidiéndole silencio. Pero no es Cirlot, naturalmente, quien me pide silencio, sino mi temor a no estar a la altura de lo que al menos para mí supone hablar de él. Todas sus obras me parecen, en más de un sentido, obras mayores: el ciclo de Bronwyn, en realidad cualquiera de sus libros de poemas, todos sus escritos sobre arte, todo lo que encuentro por ahí ya sean fragmentos de sus cartas o sus pensamientos dispersos (o sus sueños: ¿son obra suya, sus sueños?). También su hija Victoria, a quien, por lo menos en lo que como lector y admirador embelesado me concierne, considero una de sus mejores obras. La que más, realmente, junto a la que más.

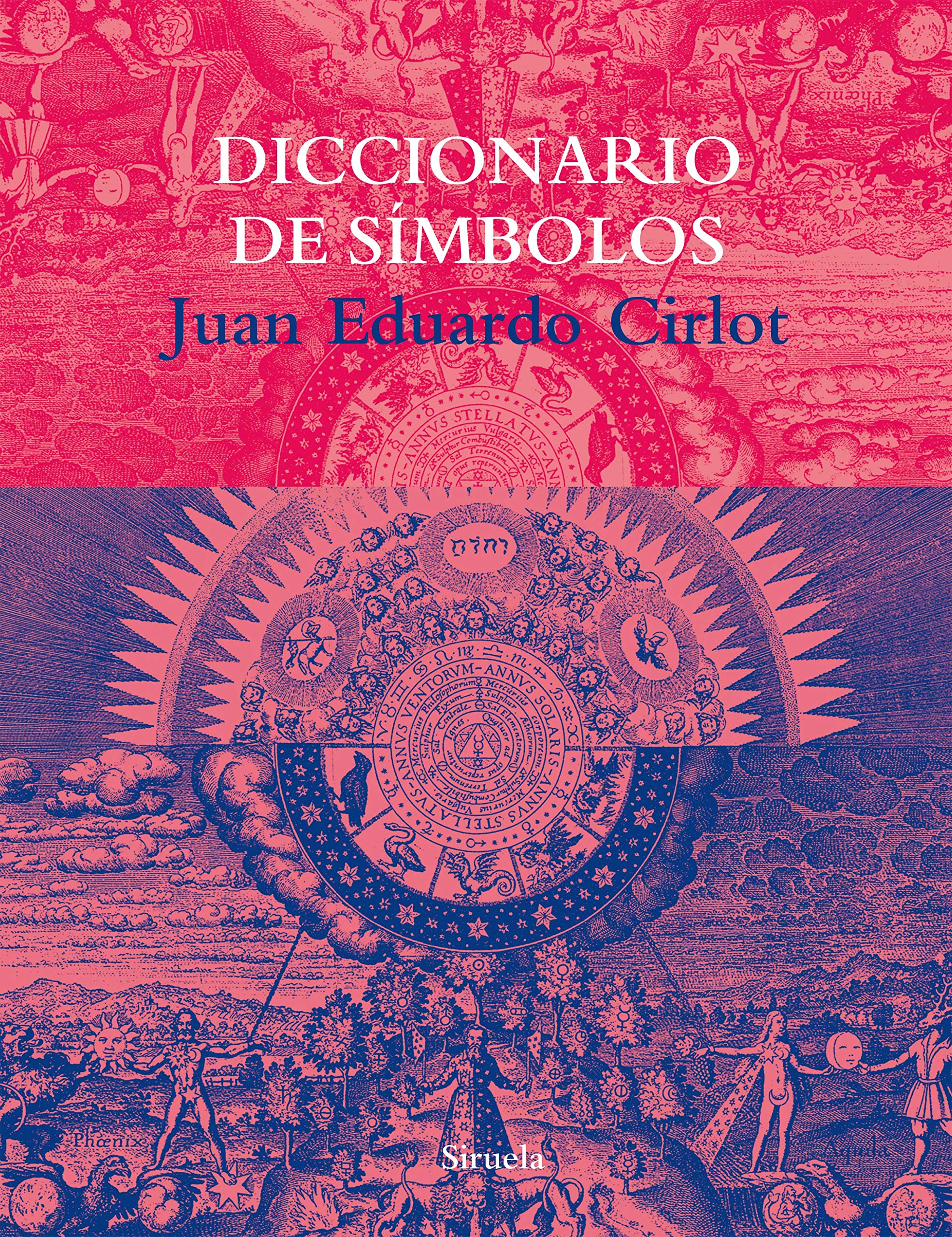

Pero venga, Diccionario de símbolos. Ya que estoy aquí varado, ¿qué es lo que dice el místico Cirlot — uno de los más grandes poetas del siglo XX, y sin duda uno de los mayores de sus místicos— de la ventana, a la que llevo mirando media hora?

Ventana. Por constituir un agujero expresa la idea de penetración, de posibilidad y de lontananza: por su forma cuadrangular, su sentido se hace terrestre y racional. Es también un símbolo de la conciencia, especialmente cuando aparece en la parte alta de una torre, por analogía de ésta con la figura humana.

Bueno, yo no estoy literalmente en una torre, pero en realidad sí estoy en una torre. Y todo cuanto tengo por delante —la hoja y media de letra abigarrada de la que dependo para este artículo— es una posibilidad. Cirlot sabía mejor que nadie lo que suponía el juego de las posibilidades. “El palacio de plata”, los dos homenajes a Bécquer. ¿Ves? De estos dos poemas ya estoy deseando hablar.

(Mi vida es cada día más extraña, aunque no lo parezca.)

La vida de Cirlot era cada día más extraña, aunque no lo pareciera. Una vez se cortó los cabellos, como Géricault antes de pintar La balsa de la Medusa (“cabellos azules de la Divina Medusa Gorgona”, escribió Cirlot, “mi amada verdadera”), y, dentro de lo posible, rehuyó “la práctica del sexo”. Se lamentaba de que “todos en este país creen en la evidencia indestructible, en la solidez del universo… Ellos tienen bastante con el sentido común”, mientras él iba por ahí cazando grietas que se abrían a otro lado, componiendo poemas, contemplando a la luz de una vela almas de objetos. En esa cacería encontró definiciones nuevas para viejos conceptos. Una lira ya no era tan sólo un instrumento para cantar a la diosa o para depositar sobre sus cuerdas la cabeza de Orfeo; también simbolizaba —bajo la forma de la dispersión de los corderos— “la unión armoniosa de las fuerzas cósmicas”. Un cordón no consentía una absoluta ligadura si no se recurría antes a la explicación de la Jâbâlâ Upanishad. Y una ventana era esto: una dependencia, la insinuación de una apertura y una posibilidad. Todas esas definiciones, dispersas todavía como el ganado que encarnaba a la lira, las fue recopilando más o menos secretamente en el margen de sus “obras puramente profesionales”, a lo largo de los años, hasta que cristalizaron en esa maravilla que llamó así: Diccionario de símbolos (“tradicionales” en su primera edición).

La primera vez que Cirlot menciona abiertamente esta obra fue —hasta donde yo sé— en una carta dirigida a André Breton, escrita en vísperas del último día de 1955, y publicada unos meses después en el primer número de la revista Le Surréalisme, même. Comenzaba la carta —al “querido amigo y maestro”— con una notita como de pesar, por haber escrito libros “que casi han de avergonzarme, sobre arte de cualquier época y lugar”, pero también con una suerte de nervioso aunque velado entusiasmo por otro trabajo que circulaba por los huecos de su obra: “Estoy preparando una summa simbólica, lugar de confrontación de los conocimientos sobre simbolismo de los ocultistas, psicólogos, antropólogos, orientalistas, historiadores de las religiones y tratadistas. Creo que es necesario llegar a un conocimiento seguro de una serie de cosas (calidades de materias, paisajes, sueños, seres que nos perturban, asedian o maldicen) sobre las cuales “no hay ciencia todavía”.” Está bien el entrecomillado, porque una ciencia que asaltase ese conocimiento, o bien dejaría de inmediato de ser una ciencia, o bien destruiría y aniquilaría todo lo que le saliese al paso. Pero la ciencia a la que Cirlot se refiere era de otro tipo (nada que ver con la ciencia materialista, en realidad una pseudociencia) que describe un poco más adelante:

Un día tuve en mis manos un cuerpo femenino, casi no lo recuerdo, pero en cambio me obsesiona la palidez lunar de la pierna, la semitransparencia… Comprendí que esa transparencia grisácea, de gasa o cristal empañado, era el principio del verdadero misterio, que no está en ver ni en ignorar, sino en casi ver.

Cirlot, mejor que ningún otro poeta español de su siglo, fue un maestro del casi ver. Encontró esa manera nueva de mirar alejándose de los caminos conocidos, no por una voluntad de diferenciarse sino precisamente por ser él diferente. En un tiempo en que el realismo social o la poesía de la experiencia dominaban el panorama literario de un país, él eligió escribir sobre los símbolos, excavar bajo la ruina de la mente consciente para extraer nuevas formas de considerar una reliquia. Su poesía, su entrega como poeta, bastarían (o eso quiero pensar) para redimir a todo un siglo que encontró belleza en las cotidianidades pero no quiso saber nada del origen de esa belleza. Hubiera sido un buen activo del surrealismo, y eso lo sabía él tan bien como Breton, de no ser por su convicción, yo creo que totalmente justificada, de que el surrealismo partía de las periferias del espíritu para alcanzar la dispersión. En la Crítica del surrealismo lo describía como “un movimiento que únicamente ha tenido el error en nuestra época de pretender disociarse de lo religioso, abandonando la cuerda de este desgarrado encendimiento a las mentalidades menos apasionadas”. Seguramente otros lo sabrán mejor que yo, que aquí me valgo solamente de mi intuición como lector de Cirlot y casi hermano suyo —aunque sea por la vía de las monarquías bastardas— en el entendimiento del mundo, pero creo que la religiosidad de Cirlot se sostenía no en los principios de la religión organizada sino en los de una espiritualidad disciplinada. (¿Puede ser esto una paradoja? Pregunto). Yo percibo esa juguetona espiritualidad en busca, si no de un orden, al menos sí de una singularidad en la que cada rasgo y cada manifestación del cosmos, con sus pliegues y repliegues, está contenida como un todo, en poemas como “El palacio de plata” y “Homenaje a Bécquer”, donde un (presunto) orden inicial se va rompiendo en el caos de las imágenes, como un espejo impactado en pleno centro, pero a través de las transposiciones va encontrando un orden diferente. Cirlot actúa como un mago o un alquimista que remonta los materiales de derribo de un universo estable hasta aquello que todavía podría desplegarse a partir de él en un (¿infinito?) número de permutaciones. Mago, alquimista, antes también lo he llamado místico. Escribió, de hecho, un poema —“Cordero del Abismo”— que surgió como una aparición, y que él hubiera querido ver incorporado “a la obra de los místicos hispanos”. Ese poema, nacido de las costillas del Apocalipsis y del Maestro Eckhart, es ciertamente místico incluso con las reservas del propio Cirlot hacia su lenguaje, que no se expresaba con su voz personal sino con la de “Dios y el Demonio”; pero yo quiero dejar aquí unos versos suyos de un poema muy distinto que muestran que su misticismo, las voces divinas y daimónicas, y hasta la suya propia, podían ser suavizadas y cubiertas de rosas y topacios por el eco encandilado de San Juan de la Cruz:

¿Y llegaste a creer

no ser…?

¿Olvidaste

mi primera mirada

cuando me desnudaste

estando ya desnuda y entregada?

(Como quien dice: “mi Amado las montañas”. Es la amada, el alma de San Juan quien habla aquí).

Entre esas rosas y topacios fue como Cirlot construyó su obra, con la mirada siempre abierta al más allá. Rehuyó la circunscripción de los movimientos literarios para evitar verse sometido a los límites a los que confinaban las etiquetas, definiciones firmemente cerradas que obligan a asumir un papel en función de lo que supone para nosotros aquello que, al definirse, también nos define. Cirlot, con una intuición que trascendía la actividad poética como mero ejercicio civil para devolverla a su condición natural de espejo y juego con la eternidad, contemplaba no ya el mundo, sino incluso el universo, como lo ven los niños: como un efecto transitorio de las analogías, como algo que acontece entre instantes, y que sólo como acontecimiento puede revelar aquello al otro lado (el “más allá, sea sobrenatural o natural, trascendente o inmanente”) que para una mirada adormecida por los hechos no dejan pasar los barrotes de la (sedicente) realidad. Hasta cierto punto, resulta curioso que desoyera las definiciones quien se ocupó a lo largo de una vida lamentablemente corta —no murió joven, pero tampoco anciano— en redefinir el mundo en alucinaciones, alegorías, en símbolos y analogías, pero las definiciones que encontró no eran fórmulas cerradas sino brechas que apuntaban a un significado superior. Entendió la realidad como un parque de juegos, con menos solemnidad de la que aparentaba o que algunos críticos le han adjudicado (a mí me basta el “Homenaje a Bécquer” para imaginármelo perfectamente feliz entre balcones de juguete), y de aquí y allá fue tomando materiales para erigir una torre —una especie de torre de Arcimboldo, hecha para el descanso de los hombres pájaro— que sólo se pareció alguna vez a una torre por el hecho de sostenerse en una monumental pero (voluntariamente) insegura verticalidad. La torre también debía tener grietas, o de otro modo quedaría encerrada en su propia definición.

Tenía razón Cirlot cuando dijo: “Mis preocupaciones constantes tratan de asuntos que a nadie importan nada, aunque los conceptúo esenciales”. Y son esenciales, Cirlot. Lo sabías tan bien entonces como lo sabes ahora.

—————————————

Autor: Juan Eduardo Cirlot. Título: Diccionario de símbolos. Editorial: Siruela. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: