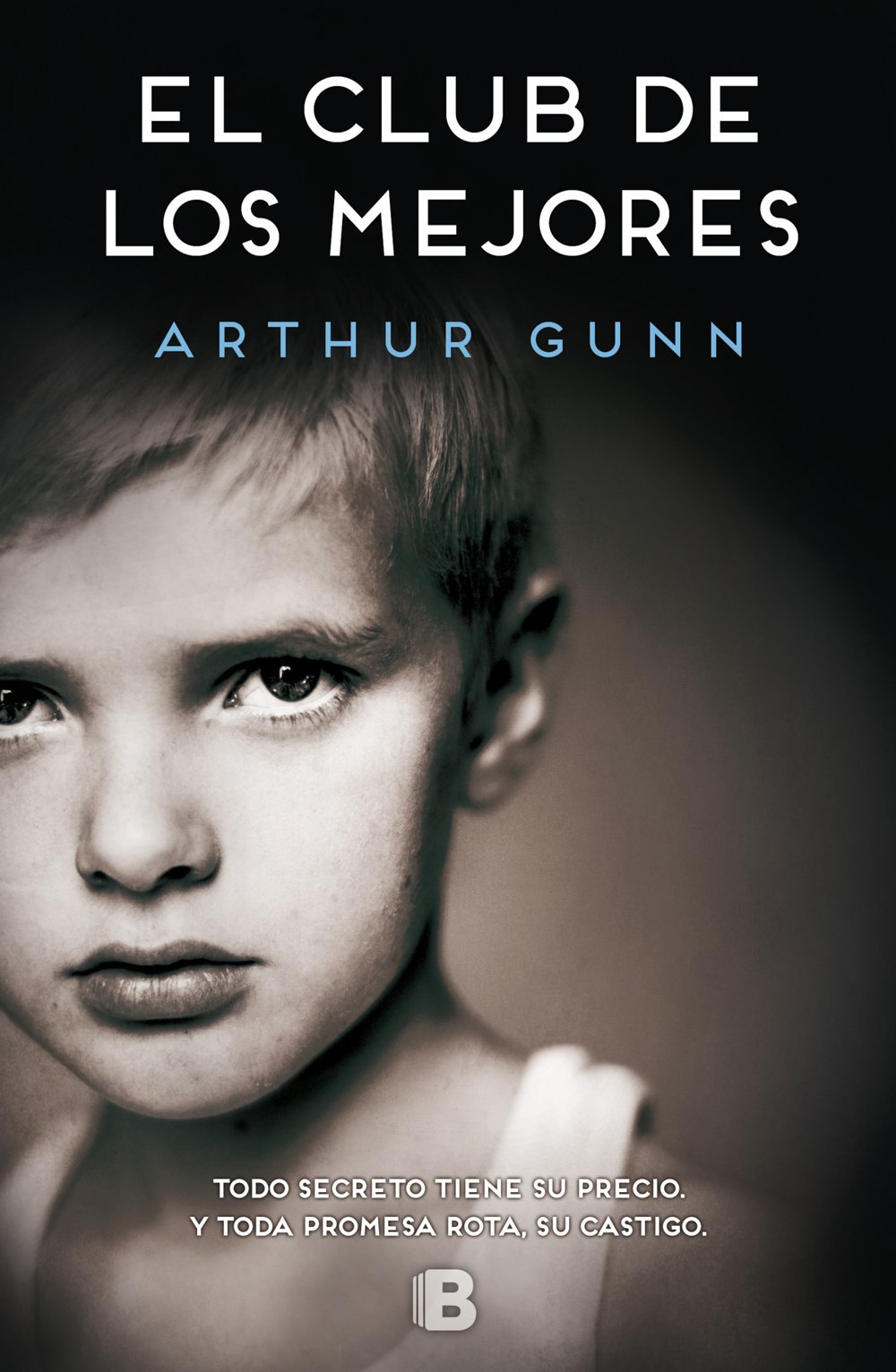

REGLAMENTO DEL CLUB DE LOS MEJORES

Los chicos del Club de los Mejores nos comprometemos a apoyarnos en todo momento y a compartir todos nuestros cómics.

Si algún mayor quiere pegarnos, nos defenderemos todos juntos.

Y si alguno de nosotros es millonario, tendrá que darles dinero a los demás.

Quien no lo cumpla se las verá con Mackenzie y le quitará todo lo que tiene, dejándolo sin nada.

Entonces

Los cuatro chicos pedaleaban con todas sus fuerzas sin darse cuenta de que huían de sí mismos.

Era un día agradable y soleado donde el calor se mitigaba por la cercanía del lago escondido tras la espesura del bosque. El recuerdo del aire puro y de la ropa primaveral recién sacada del armario se convertiría, años después, en la constatación de sus pesadillas.

La bicicleta de Walter iba por delante y el resto la seguía. En un momento dado, frenó en seco y su rueda trasera derrapó sobre la gravilla. Los demás tuvieron que aminorar la marcha para no chocar contra él.

—¿Qué ocurre? —preguntó Cormac.

Walter se sentía exhausto. Su cuerpo estaba allí, pero su mente se encontraba a varias millas de distancia.

—No podemos contar nada —dijo—. Este debe ser nuestro secreto.

Peter quiso responder, pero al momento cerró la boca de nuevo. Trevor miró hacia atrás en busca del terror del que escapaban, pero allí solo estaban ellos. Entonces colocó un pie de nuevo sobre el pedal y continuó con la marcha. Peter negó con la cabeza y lo siguió. Solo Cormac se quedó al lado de Walter, pero ninguno de los dos dijo nada. Después montó de nuevo sobre la bici y persiguió la estela de sus compañeros.

Walter, por primera vez en su vida, se sintió muy solo.

—No es culpa mía —repitió para sí mismo—. No es culpa mía.

1

Había alguien fuera y golpeaba la puerta con desesperación. Que te despierten así a medianoche no suele presagiar nada bueno.

Martha, mi esposa, fue la primera en percatarse. Puede que estuviera en duermevela, con un ojo abierto, o que se hubiera levantado para ir al aseo. Dormíamos separados desde hacía unos meses, por eso me asustó tanto encontrarla en mi cuarto. No hizo falta que dijera nada, pues el estruendo en la puerta de entrada era continuo.

Minneapolis no era una ciudad conflictiva. La influencia del cercano Canadá, las nevadas invernales, las tranquilas aguas del Misisipi o simplemente que aquí nunca pasaba nada, hacían de ella un lugar pacífico. Puede que tuviera parte de culpa que en muchas casas hubiera una pistola. A mí nunca me gustaron las armas y por eso guardaba un bate de béisbol bajo la cama.

No encendí las luces. Le pedí a Martha que esperase cerca del teléfono preparada para marcar el número de emergencias y bajé descalzo las escaleras hasta la planta baja. A través de los cristales laterales de la puerta vi una silueta que se agitaba de un lado a otro. Me dije a mí mismo que si fuera un yonqui ya habría roto las ventanas en lugar de llamar con tanta insistencia. Iluso de mí, en lugar de relajarme, aquel pensamiento me puso aún más nervioso.

Mis dedos acariciaban el pomo de la puerta cuando un grito desgarró la noche.

—¡Por Dios, Walter! —escuché—. Abre de una vez.

Al momento reconocí esa voz, pese a los nervios y la desesperación que la teñían de un matiz gris. Aun así, primero me asomé por el ventanuco vertical que enmarcaba la puerta y pude ver a Cormac, mi viejo amigo de la infancia, de rodillas en el suelo y con las manos en la cara.

Abrí con el bate oficial de los Minnesota Twins preparado para golpear. Observé a Cormac bañado por la luz de las farolas en actitud penitente. A su lado descansaba una bolsa de deporte de lona negra. Entonces Cormac levantó la cabeza y me miró.

—Tienes que ayudarme, Walter —dijo con lágrimas en los ojos—. Estoy desesperado.

—¿Sabes la hora que es? —contesté, pero me arrepentí un segundo después—. ¿Qué ocurre, Cormac?

En ese instante Cormac se levantó de un salto, como si una corriente de mil amperios le cruzase el espinazo. Me empujó dentro de mi propia casa y cerró de un portazo. Después se asomó por la ventana, vigilando la calle en las dos direcciones.

—¿Se puede saber qué sucede? —pregunté de nuevo.

Cormac me mandó callar con un gesto. No me sentía cómodo. Estaba en pijama, descalzo sobre el frío suelo de madera, con un bate de béisbol en la mano mientras mi mejor amigo se comportaba como un demente. Un coche cruzó por delante y Cormac se tiró al suelo. Las luces del vehículo se perdieron al tiempo que se alejaba el sonido del motor. Me acerqué a Cormac y lo agarré del brazo.

—Ya basta, Cormac —ordené—. ¿Quieres dejar de comportarte como un loco?

No solo su actitud era la de un desequilibrado, sino también su aspecto. Tenía el pelo revuelto, la ropa arrugada y olía a sudor. Busqué un atisbo de lucidez en su mirada, y para mi sorpresa lo encontré. Era nerviosismo, más que locura. También me fijé en que Cormac ocultaba algo bajo el abrigo. Era pequeño, un poco más grande que una cajetilla de tabaco, y lo sujetaba con fuerza contra el pecho.

La luz de la escalera se encendió a mi espalda. Me giré y vi a Martha envuelta en una bata, con el teléfono inalámbrico en la mano y el pulgar sobre el botón de llamada.

—¿Qué es todo este escándalo, Walter? —dijo—. ¿Y qué hace Cormac aquí?

—No sabía a quién más acudir —contestó Cormac, abrazándose a la bolsa de deporte—. Yo… oh, Dios…

—Deja de balbucear y explícate, Cormac.

—No seas tan brusco —me riñó Martha, siempre dando órdenes—. ¿No ves que está muy nervioso?

—Yo soy quien se está poniendo nervioso.

—Os prepararé una infusión —dijo mientras se iba hacia la cocina.

Observé la situación con otra perspectiva. Estaba claro que había sucedido algo que había alterado a Cormac hasta el punto de venir a mi casa a medianoche y casi tirar la puerta abajo. Solo tenía que dirigir la conversación para que me lo contará.

—Cormac, levanta. Vamos a la cocina. Martha está calentando agua para una infusión. —Estiré el brazo para tratar de izarlo, pero él no se movió—. Ven, te sentará bien, ya verás.

—Natalie… —murmuró.

Natalie era su esposa. Hasta ese momento no había caído en que estaba solo, pese a que siempre iba con ella a todas partes. Quizá fue lo extraño de aquel momento lo que me hizo borrarla de mi mente, pero fue al oír su nombre de los labios de Cormac cuando su ausencia se hizo evidente.

—¿Dónde está Natalie? —pregunté—. ¿La has dejado en casa?

Cormac negó con la cabeza. Parecía una estatua que se fundía con la esquina, cerca de la ventana, en posición fetal agarrado a la bolsa de deporte.

—Natalie… no está.

Su voz era apenas un susurro entrecortado. Luchaba por no llorar, pero apenas lo conseguía. Pensé que si Martha tardaba mucho con esa infusión yo mismo lo obligaría a tragar un par de tranquilizantes.

—¿Cómo que no está? —Me agaché a su lado y dejé el bate de béisbol sobre el sillón.

—Ella… ella…

—Tranquilízate, Cormac.

—Todo pasó tan deprisa… Apenas supe qué hacer.

Los psicólogos lo llaman «sugestión». Consiste en entrar en estado de paranoia al empatizar con alguien. Era la única explicación que le daba a que mi cerebro empezara a tener ideas descabelladas. Até cabos. Cormac atacado de los nervios, incapaz de formar una frase con sentido, murmurando algo de que Natalie no estaba… y abrazado a una bolsa de deporte. En aquel momento tuve una corazonada: Cormac había matado a Natalie.

—¿Qué llevas en esa bolsa, Cormac? —dije mientras me incorporaba poco a poco.

—¿Qué? —Levantó la mirada y me observó extrañado.

—La bolsa de deporte. —Agarré el bate de nuevo y la señalé con él—. ¿Qué hay dentro?

Aunque la verdad era que no quería saberlo. Había visto varias veces aquella película, Seven, y siempre agradecí que no enfocaran lo que había en la caja de la secuencia final. Sin embargo, en aquel momento, con Cormac tirado en mi salón, mi mente rellenaba los huecos en blanco.

—¿Natalie está muerta? —pregunté.

—Natalie… —Se aferró aún más a la bolsa—. ¿Cómo que muerta?

—¿Está viva, Cormac?

Martha apareció desde la cocina. Su rostro reflejaba preocupación.

—¿De qué estás hablando, Walter? —dijo.

—Habla, Cormac —ordené—. ¿Qué le ha pasado a Natalie?

—Yo… —Sus manos temblaban alrededor de la bolsa de deporte—. Yo…

—Voy a llamar a la policía —dijo Martha.

Aquello hizo reaccionar a Cormac por fin. Se levantó y fue hacia mi esposa.

—¡No! Si la policía se entera, será el fin.

Me interpuse entre Cormac y Martha con el bate de barrera. Cormac se detuvo.

—Por última vez, ¿qué llevas en esa bolsa? Cormac dio un paso atrás y tropezó con la mesita de centro sin llegar a caer.

—Escúchame, Walter.

Pero yo no tenía paciencia para escucharle de nuevo. Necesitaba saber. Agarré la bolsa de un asa y tiré hacia mí. Cormac la sujetó del otro extremo y ambos forcejeamos por ella.

—¿Qué haces Walter? —gritó—. ¡Suelta la bolsa!

No contesté. En mi cabeza golpeaba la idea de que mi mejor amigo había asesinado a su esposa y ahora estaba en mi casa. Yo pasaba por un momento personal muy bueno, con un gran prestigio como ingeniero y una patente en curso que me podía hacer millonario. No podía permitir que Cormac me arrebatara todo eso al convertirme en su cómplice. Por eso necesitaba saber qué diablos había en esa maldita bolsa, aunque me aterrase su contenido. Cormac pegó un fuerte tirón hacia sí, pero yo me eché el asa sobre el hombro y tiré en el sentido contrario. Cormac reaccionó y la zarandeó con ambas manos. Tuvo que ser en uno de esos momentos cuando la bolsa se abrió y su contenido se desparramó por todo el salón.

2

Hacía años que no sabía nada de Cormac. Él y yo fuimos muy amigos de niños. Crecimos, estudiamos e hicimos el gamberro por las calles de Crosby, una pequeña ciudad al norte de Minneapolis. Después cada uno tomó una dirección y yo abandoné Crosby y acabé en la Universidad de Minnesota, donde estudié Ingeniería. Allí conocí a Martha, que era camarera en la cafetería, y al cabo de unos años nos casamos. Empecé a trabajar para TFH Enterprises y apenas volví a pisar Crosby salvo para el entierro de mis padres. Supongo que la vida es así. Los amigos van y vienen, y solo los mejores permanecen. Y, a fin de cuentas, cuando eres crío, tus amigos no son tus amigos, sino los chavales del barrio que viven cerca de ti. No los eliges: simplemente están ahí. Quizá por eso apenas había echado de menos a Cormac y a los otros durante aquel tiempo.

Todo cambió hacía cuatro meses, cuando Martha y yo asistimos a un partido de tenis en el Baseline Center, aquí en Minneapolis. Era un partido benéfico para recaudar fondos para Médicos sin Fronteras que enfrentaba al número 107 del mundo contra el 159. No es que fuera el gran acontecimiento del año, pero me pareció un partido interesante de ver. Además, llevábamos mucho tiempo sin hacer nada juntos, y aunque a Martha no le entusiasmaba el tenis,esta vez no pudo negarse. Cogimos entradas de palco con tal de tener la mejor visibilidad posible. El encuentro empezó puntual. El árbitro leyó un manifiesto contra el hambre en el planeta y todos aplaudieron. Un chico pasó vendiendo bebidas y nos compramos una Pepsi para refrescarnos ante el sol que hacía. No recuerdo si fue al pagar o justo después, pero en ese momento alguien me llamó por mi nombre a mis espaldas.

—¿Walter? —preguntó la voz—. ¿Eres Walter Millar, de Crosby?

Al girarme me encontré con un tipo que rondaba los cuarenta, de sonrisa afable y una barba larga de esas que estaban tan de moda. Llevaba el pelo largo, no en plan melena, pero sí hasta el punto de que las greñas le cubrían la frente.

—Disculpe, ¿nos conocemos? —dije.

El tipo se echó a reír. Iba acompañado de una mujer unos diez años más joven, rubia y algo seria. No se la veía demasiado relajada, quizá porque no le gustaba el tenis.

—¿No me reconoces? —continuó el hombre—. Soy yo, Cormac Rogers. Confieso que pasé por el quirófano para arreglarme esas horribles orejas de soplillo que tenía, pero no he cambiado tanto.

En efecto, lo que más destacaba de Cormac de niño eran sus enormes orejas separadas de la cabeza. Algunos chicos del colegio Franklin lo apodaron Dumbo en un ataque de originalidad. Ese mote le persiguió durante años.

—Dios, Cormac. Apenas te reconozco.

—Y yo a ti, ¿qué te crees? Cuando he visto que te levantabas a por esa bebida, he pensado: «Cómo se parece a Walter.»

—¿Os conocéis? —preguntó Martha.

—Te presento a Martha, mi mujer. Él es Cormac, un viejo amigo. —Señalé a su acompañante con el mentón—. Y…

—Ella es mi preciosa esposa Natalie. Nos casamos hace un par de años en Las Vegas y es la mejor decisión que he tomado jamás.

Al final nos pasamos el partido entero hablando de viejas batallitas. Martha y Natalie hicieron buenas migas enseguida, mientras nosotros nos pusimos al día de nuestras vidas. Yo le conté cómo seguí trabajando para TFH Enterprises hasta que me nombraron director del Departamento de Innovación y Desarrollo, un título muy rimbombante para alguien que solo se dedicaba a la ingeniería. Por su parte, Cormac se trasladó a Nueva York y llegó a ser un inversor influyente. Sus activos en bolsa estaban por las nubes, pero decidió diversificar el negocio y comprar algunos inmuebles en Minnesota, su tierra natal.

—Me trasladé a Minneapolis hace un par de meses —me explicó en una cafetería cercana al Baseline Center—. El tema de la bolsa lo puedo controlar con cualquier ordenador, pero para invertir en un edificio prefiero estar presente. Ya sabes el dicho: si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. O, en mi caso, conmigo delante. No me gustaría que la reforma de un inmueble acabase en chapuza. Perdería dinero y entonces no tendría sentido invertir en él. ¿Has visto alguna vez el programa ese de televisión donde el constructor se da a la fuga? Es una basura, pero da mucho miedo. No, yo prefiero supervisarlo todo en persona.

Esa tarde nos intercambiamos las tarjetas y Cormac insistió en invitarnos a comer a su casa al día siguiente. Tanto a Martha como a mí nos pareció una gran idea. Ella y yo estábamos hartos de vernos cada día, siempre relacionándonos entre nosotros, la rutina de cada día repetida hasta el hartazgo. Nos hacía falta algo de aire nuevo. Natalie nos escribió la dirección en una servilleta y quedamos para comer.

Aquel día busqué información sobre Cormac en internet. Los primeros resultados que arrojó Google hablaban de donaciones a hospitales infantiles, premios otorgados por sociedades de brokers y la financiación de un viaje al Himalaya, donde se veía a Cormac y a Natalie coronando el Everest. Sin duda, Cormac había tenido una vida digna de película.

Cuando llegamos a la dirección que nos habían facilitado, la botella de vino de cuarenta dólares que compramos a modo de obsequio no nos pareció tan cara. Más que una casa, era una mansión con vistas al lago Tanners en el condado de Washington, cerca de Maplewood. Contaba con parcela propia, dos plantas, bodega, terraza y una increíble pista privada de tenis.

—Veo que te van bien los negocios —bromeé cuando bajé del coche.

—No puedo quejarme. Venid, vamos a la parte de atrás, que tengo preparada la barbacoa.

La tertulia se alargó más de lo habitual y tras la comida vino la cena, y después una copa con paseo a la luz de las estrellas. Durante todo ese tiempo estuvimos hablando de todo y de nada. Los temas surgían solos y se encadenaban unos con otros, de lo más natural. Por eso me llamó la atención cuando, al abrigo de un gin-tonic, me sacó un asunto que tenía casi olvidado.

—El día que nos reencontramos estuve a punto de mostrarte el carnet —dijo.

—¿Carnet? —pregunté—. ¿Qué carnet?

—El del Club, claro.

—¿Ahora eres masón, Cormac? —me burlé.

—Dios, qué poca memoria tienes, Walter. Me refiero al Club de los Mejores.

Hacía más de treinta años que no oía ese nombre, pero Cormac lo había traído a colación. Al momento rebuscó en su cartera y me sacó un trozo de cartón plastificado. La luz exterior era tenue y mis ojos tardaron unos instantes en leer lo que allí ponía. Entonces toda una oleada de recuerdos vino a mi mente, como si hubieran estado ocultos en una cueva profunda porque era mejor olvidarlos.

—El Club de los Mejores —repetí.

—Vamos, Walter. Tienes que acordarte. Lo inventaste tú cuando teníamos… ¿qué, ocho años?

—Sí, claro que me acuerdo —dije algo azorado—. Éramos cinco. Nosotros dos, más Peter, Trevor y Tony.

—El pobre Tony…

—Pero ¿cómo es que aún conservas esto? —pregunté mientras se lo devolvía—. Fue solo un juego infantil que apenas duró un par de meses.

Cormac se encogió de hombros. Miró de nuevo su carnet, una cartulina donde ponía su nombre por un lado y el logotipo del Club en el otro.

—Supongo que para mí era importante. Este papel era lo que nos distinguía de los demás. Éramos los Mejores, lo ponía en nuestro carnet. Y además teníamos una sociedad secreta. Todos los demás críos nos envidiaban. Era… no sé cómo explicarlo. Durante mucho tiempo fue el único momento en el que me sentí alguien especial.

Las palabras de Cormac, tan cargadas de melancolía, me recordaron a aquellas tardes en la casa del árbol de Peter, donde ubicamos nuestro cuartel general, los paseos por el bosque armados con ballestas de juguete, las historias de terror contadas a la luz de una hoguera.

—Fuimos los mejores —concluyó—. Por eso lo plastifiqué, para que no se estropease.

En aquel momento no me atreví a decirle que mi carnet se perdió hacía muchos años y ni siquiera sabía dónde o cómo. Era algo que me importaba bien poco. Puede que para Cormac la infancia fuera un momento especial, pero para mí no tenía nada que lo diferenciara del resto de mi vida. En todo caso, ahora me sentía más libre al poder disponer de mi dinero propio, aunque entendía la posición nostálgica de Cormac.

Con el tiempo fuimos adquiriendo cierta rutina. Quedamos varias veces más y en un par de ocasiones nos invitaron de nuevo a su enorme mansión. Cormac y yo formamos una nueva pareja de tenis y jugábamos dos días a la semana. Natalie y Martha quedaban y hablaban de sus cosas. A Martha también le vino bien tener una amiga cercana e incluso se la veía de mejor humor. Llegué a plantearme si había estado deprimida desde el día de nuestra boda, pero al parecer solo le hacía falta cambiar de aires. Hasta el regreso de Cormac, no nos dimos cuenta de lo solos que estábamos.

—Me cae genial Natalie —le dije en una ocasión—. Siempre creí que te casarías con Jennifer Ryan. —Cormac me miró como si no entendiese—. Ya sabes, la hija del coronel Ryan.

—Sí, el coronel, ese viejo militar fanfarrón.

—¿Qué dices? No era soldado de verdad. Le llamaban así por el bigote enroscado que gastaba. ¿No lo recuerdas? Vamos, fue mítico. Cormac me miró como si no entendiese nada, pero al momento sonrió y me palmeó la espalda.

—Sí, perdona, por un momento me has pillado pensando en otra cosa.

—¿Con cuántas Jennifer has estado? —Le golpeé amistosamente con el codo.

—Un caballero nunca presume de sus conquistas.

—¿Y un tipo de Crosby?

Las confidencias entre nosotros no tardaron en surgir y nos contábamos nuestros problemas. A Cormac le preocupaba el dinero. Los flujos iban y venían, de ahí que se arriesgase con algo físico como la compra de inmuebles, aunque en realidad su precio también oscilaba según los mercados. Me parecía increíble que alguien con tanto dinero pudiera preocuparse precisamente de cuadrar las cuentas. Supuse que cuando se trabaja todo el día con la mente puesta en saldos, es difícil desconectar y pensar en otra cosa.

—Yo estoy bien a nivel profesional —le confesé—. Estamos desarrollando una nueva patente que tal vez nos dé dinero, ya te contaré. La parte mala es que cada vez tengo menos tiempo para estar con Martha, y eso se nota.

—¿Os va bien? —preguntó.

—Sí. Bueno, ya sabes cómo es esto. Va todo lo bien que puede ir cuando estás casado con tu trabajo y tu esposa se pasa el día esperando un barco que no regresa. A veces me viene con la idea de tener un hijo, pero yo no quiero. Walter sonrió para sí mismo.

—Aprovechando que sacas el tema, quería contarte que Natalie y yo…

—¿Está embarazada? —le interrumpí.

—Está de tres semanas. Le abracé. Cualquier cosa que hiciera feliz a Cormac, me hacía feliz a mí.

—Enhorabuena, espero que todo os salga bien.

—Podrías animarte. Así nuestros hijos podrían jugar juntos.

—No, yo no sirvo como padre. Además, Martha ya sabía mi decisión antes de casarnos, no entiendo por qué ahora me viene con esto.

—Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Es cierto, no me mires así. La vida es un cambio de parecer constante. Puede que en un momento dado pienses que no, que esto es así y punto, pero luego recapacitas y decides otra cosa. Es humano, Walter. Todos lo hacemos cada día varias veces, pero parece que ante los demás no tengamos derecho.

Puede que tuviera razón, pero no me interesaba seguir con esa conversación. Yo tenía muy claro que no quería ser padre. Por eso me hice la vasectomía.

—¿Y habéis pensado algún nombre?

—A Natalie le gusta Anthony para niño —dijo con orgullo—. Y si es una chica se llamará Megan.

Por alguna razón, cada vez que hablaba con Cormac terminaba saliendo el tema de la infancia, ya fuera por nuestro pasado en común o, como en aquel momento, por la futura paternidad. Puede que Cormac viviera anclado en el ayer, y que realmente nuestra amistad de adultos se sustentase en la del pasado. Tal vez Cormac era un niño grande que se negaba a crecer.

_______

Autor: Arthur Gunn (Claudio Cerdán). Título: El Club de los Mejores. Editorial: Ediciones B. Edición: Papel y ebook

El Club de los Mejores es un thriller sobre los niños que fuimos y los adultos en quienes nos hemos convertido. Una novela que ha sido comparada con Mystic River, de Dennis Lehane, y El cuerpo, de Stephen King.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: