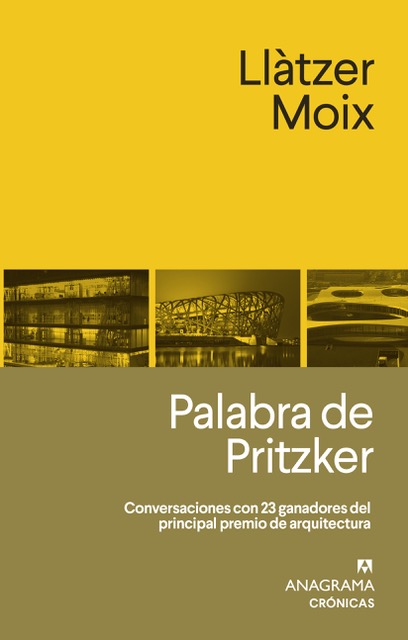

Desde su primera edición en 1979, y año a año hasta la actualidad, el Premio Pritzker ha ido configurando un palmarés que hoy cabe describir como el canon oficioso de la arquitectura contemporánea. Hace cinco años me propuse reunir en un libro de entrevistas las voces de todos sus ganadores. Bien, no de todos, puesto que alrededor de una cuarta parte habían fallecido ya, algunos rozaban el siglo de vida y no estaban para charlas, y a otros los descarté yo para evitar que el libro resultante fuera excesivamente voluminoso. Al final entrevisté a 23.

Antes de eso fue necesario negociar con sus asistentes la fecha adecuada para el encuentro, proceso que en algunos casos se alargó más de dos años —los grandes astros de la arquitectura tienen agendas colmadas como la de un primer ministro—, y me permitió establecer relaciones de cierta familiaridad con dichos asistentes.

Cuando ya tenía el proyecto avanzado, la pandemia lo complicó todo y me obligó a realizar las entrevistas con autores japoneses no presencialmente, como era mi deseo, sino por medios electrónicos. No era lo ideal, fue mejor que dejar el libro empantanado.

Como todas las historias de éxito, el Pritzker tiene sus detractores. Que si unos laureados no están a la altura de los otros, que si algunos han transitado del jurado al podio (o viceversa), que si cómo se atreve una familia de potentados de Chicago a establecer ese canon contemporáneo, que si el número de premiadas es bajo comparado con el de premiados… Dicho esto, resulta muy aventurado afirmar que la obra de alguno de los que lo recibieron carece de interés. Porque, sencillamente, no es así.

Todos estos arquitectos tienen interés y, lo que es más enriquecedor, todos lo tienen a su manera. Una de las principales conclusiones que he sacado tras hablar con ellos es que han alcanzado el Olimpo arquitectónico siguiendo caminos muy diversos, a menudo sin ningún contacto con el de sus colegas premiados. Quizás por ello me permití encabezar cada entrevista con un breve retrato de su protagonista.

El australiano Glenn Murcutt, por ejemplo, pasó sus primeros años de infancia en una explotación maderera de Papúa Nueva Guinea, de clima tropical, azotada por los vientos, barrida por tormentas diarias con aparato eléctrico (sucedidas invariablemente por un sol restallante), entre una vegetación exuberante y unos riachuelos siempre a punto de desbordar. Supo, desde niño, que la arquitectura debía protegernos de la Naturaleza. Pero, en lugar de proyectar refugios defensivos, convirtió el medio ambiente en su aliado, y sus casas en máquinas que interactúan con las mencionadas fuerzas naturales y sacan el mejor partido posible de ellas. Murcutt ha conseguido el Pritzker sin salir de su Australia natal, construyendo básicamente viviendas unifamiliares y trabajando con la ayuda de su esposa, también arquitecta, y el ocasional apoyo de algún colaborador.

El británico Norman Foster, por el contrario, se sitúa en el vértice superior de un colectivo profesional integrado por 1.500 empleados y se ha acreditado como un ejemplo de excelencia en el ámbito de la arquitectura tecnológica y muy concienciada de las obligaciones de esta disciplina hacia la sociedad y el medio ambiente. Partiendo de un medio social no muy prometedor en Manchester, se ha abierto camino en todo el planeta, construyendo aeropuertos, rascacielos, museos, viaductos y toda clase de edificios.

Por su parte, el español Rafael Moneo ha sabido combinar unos saberes académicos oceánicos con el análisis de las más recientes aportaciones arquitectónicas, y la docencia con la profesión, convirtiéndose en un todo-terreno de alta gama: tras introducirse en la escena artística siendo un adolescente, tras superar los estudios de arquitectura a una velocidad inusitada, tras trabajar con grandes profesionales nacionales o extranjeros cuando esto todavía no se estilaba, y tras desplegar su capacidad de convicción ante todo tipo de clientes, ha demostrado un talento único para dar en cada edificio la más adecuada respuesta al contexto histórico, cultural y temporal.

A su vez, el hindú Balkrishna Doshi ha logrado el Pritzker sin incurrir en ninguno de los tópicos propios del arquitecto de fama global. Doshi no viste de negro ni se pasa la vida viajando en avión de un continente a otro ni compite por los grandes encargos que impulsan los principales poderes públicos o privados. Reside en Ahmedabad, en armonía con las fuerzas naturales, y renueva su energía —sorprendente en un nonagenario como él— mediante la contemplación. Le basta levantarse por la mañana, abrir la ventana, admirar un árbol vecino o deleitarse con el canto de un pájaro para saber que las cosas van a fluir y a ir bien. Pero, cuando era un joven estudiante, este ser pausado se vio arrastrado por una fuerza interior que le llevó hasta el Reino Unido, y de allí hasta Francia para conocer a Le Corbusier, con quien trabajó tres años y al que luego asistió en sus obras en India, como también hizo con Louis Kahn.

No hay dos Pritzker iguales. Pero si analizamos el palmarés podemos llegar a la conclusión de que en él se diferencian tres etapas. En los primeros años lo ganaron los clásicos —entonces— vivos: Philip Johnson, Luis Barragán, Kenzo Tange, Oscar Niemeyer… Se trataba de asociar el premio, en sus primeras convocatorias, a una idea de excelencia profesional.

Una segunda etapa, coincidente con los años de bonanza económica que se dieron alrededor del cambio de siglo, fue la dominada por los arquitectos estrella. Es decir, por los autores de acusada personalidad que dieron forma —en ocasiones imprevisible, e incluso extravagante— a las peticiones de los poderes públicos o privados. Fueron los tiempos en que se galardonó a Renzo Piano, Norman Foster, Herzog & De Meuron, Zaha Hadid, Jean Nouvel, etc.

Pero al ciclo de bonanza económica le sucedió otro de penuria, con la crisis del 2008. Los estudiantes que se habían formado durante esos años en los que autores como los mencionados al final del anterior párrafo eran el ejemplo que seguir repararon de un día para otro en que las vacas gordas habían adelgazado hasta casi desaparecer. Tuvieron que reinventarse. Y lo hicieron trabajando en favor de una arquitectura más atenta a las necesidades medioambientales y sociales. Autores con estas preocupaciones son los que han abundado en la tercera etapa de Pritzker: desde el chileno Alejandro Aravena, que ganó fama con sus viviendas incrementales a un promedio de 10.000 dólares, terreno incluido, hasta los dos últimos ganadores: los franceses Lacaton & Vassal, capaces de dar a los habitantes de bloques sociales mucho más de lo que tenían —en términos de espacio y luz— por muy poco dinero; o Diébédo Francis Kéré, que siendo niño carecía de escuela primaria en su pueblo, en Burkina Faso, y, pese a ser el hijo del jefe de la tribu, tenía que caminar kilómetros a diario para ir al colegio de un pueblo vecino… De manera que lo primero que hizo, antes incluso de titularse como arquitecto, fue volver al pueblo para construir una escuela digna.

Durante años ha planeado sobre el jurado del Pritzker la duda existencial de si el premio tenía que seguir a los grandes de cada época o abrir foco, determinando cuáles son las urgencias de nuestro tiempo, para luego distinguir a quienes con mayor calidad las afrontan. Ahí está la clave de su futuro: si quiere mantener y consolidar esa posición canónica tendrá que ir por delante. Lo que nació como una rama más del frondoso árbol filantrópico de la familia Pritzker se ha convertido, al paso de los años y según iba ganando prestigio, en una institución cargada de responsabilidad. Porque el prestigio social de la arquitectura, su condición de herramienta básica para lograr un mundo mejor, depende ahora en buena medida de su selección de premiados.

—————————————

Autor: Llàtzer Moix. Título: Palabra de Pritzker. Editorial: Anagrama. Venta: Todostuslibros

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: