Javier Puebla es de los pocos escritores capaces de afirmar, sin ruborizarse, que es un genio. Cuando quedamos en la parte trasera del Club Soho, en la plaza de España, aparece con su eterno sombrero, su sonrisa picarona, y se le nota un brillo satisfecho en los ojos al ver que enciendo la grabadora. Es alguien a quien no le cuesta nada hablar y que disfruta encadenando frases con el mismo ritmo acelerado que tiene su pensamiento.

***

—Te cuento la verdad y luego tú escribes lo que te dé la gana, ¿te parece?

—Ja, ja. Me parece perfecto.

—Pues vamos allá. Yo nací en Madrid, en el mismo piso cerca de la avenida Ciudad de Barcelona donde sigo hoy. Después de recorrer medio mundo, he regresado. Y en mi habitación hoy vive mi hijo, que ahora tiene diecinueve años. Hace poco me preguntó: “Papá, tú en este piso eras muy feliz, ¿verdad? Lo digo porque yo aquí soy feliz”. Es el mismo cuarto. Tiene hasta un mueble de la época. Y si le he cambiado la cama es porque mi hijo es muy alto, mide uno noventa y tres. Ahí al principio dormíamos dos hermanos, yo y Eduardo. Él es banquero y muy diferente a mí. Siempre cuenta que yo de pequeño me inventaba personajes. Me acuerdo de James Jabón Jaboncito, una especie de James Bond. Alguna vez hablamos y me dice: “Javier, ¡qué pesado eras con eso de que eras un genio!”.

—¿Y leías?

—Siempre. Me acuerdo de un cumpleaños, de crío. Me regalaron seis libros de Enid Blyton. Los devoré. Pero paré al cuarto, porque pensé: “Me tienen que durar un poco más”. Cuando iba a casa de otro niño, me metía en su habitación y leía lo que hubiera. Leía todo. Los Tintín, varias veces. Y los Mortadelo y Filemón. Me los releía, porque se me acababan. Ya más mayor recuerdo una vez con Fernando, que es de familia de artistas, con un padre periodista, y fue quien inspiró mi personaje Samuel López. Voy a verle y estaba leyendo El arte de amar, de Erich Fromm. Tenemos como dieciocho años y digo que me lo deje. Dice: “No, que es muy denso”. Digo: “No te preocupes. Me lo dejas y mañana te lo devuelvo”. Y efectivamente, esa noche me lo leí.

—¿Y escribir?

—También muy pronto. Mi madre siempre cuenta que en cuanto me enseñó a leer, unos días después, me puse a escribir. Yo tenía cinco años. Recuerdo que mi padre me llevaba al colegio como una hora antes. Él tenía que llegar al trabajo y consiguió que me abrieran un aula solo para mí. Estaba una hora a solas. Como no había nada que leer, escribía las aventuras de un niño que vivía en Australia que tenía un conejo telépata y un canguro boxeador que defendía a sus padres de los malos. Lo del canguro boxeador es más sencillo. Pero lo otro no sé de dónde coño lo saqué, porque yo nunca había oído hablar de conejos telépatas.

—Vamos, que siempre has querido ser escritor.

—Yo diría que siempre he sido escritor. En el colegio escribía para los colegas una novela porno que fue mi primer éxito…

—¿Qué colegio era?

—El Pilar. Pero Santa María del Pilar, el de los campos de fútbol. El moderno. Allí más que amigos tenía defensores que aparecían cuando venían a por mí los matones. A uno, Jesús, hoy le tengo en el taller, es controlador aéreo. Otro, Gonzalo Bilbao, es farmacéutico. Cuando se me acercaba un matón, ellos dos le zumbaban. Y ya con catorce años escribo una novela porno, y todos se la van pasando. Eso fue mi primer éxito. Luego también hacía rimas con los nombres de todos los compañeros de clase. “José Ángel Mañas, me voy con él de cañas”, ripios de ese estilo.

—Me imagino que eras un niño de buenas notas.

—Al contrario. Siempre he aplicado la teoría del mínimo esfuerzo y he detestado el trabajo. Si puedo sacar un cinco sin problemas, no veo por qué debo esforzarme por tener un diez. Hombre, alguna vez me salía el diez. Pero sin darme cuenta. Porque era literatura. En redacción, esas cosas. De hecho, yo les hacía redacciones a las niñas de mi clase, que eran ocho. Luego ellas sacaban nueves o dieces y yo cinco. Qué curioso, ¿verdad?

—¿Y qué te interesaba estudiar?

—Cine o periodismo. Pero en mi familia me explicaron que soy nieto de abogados, que tengo una bisabuela filósofa, y que no es serio. Digo: “Bueno, pues Derecho”. Me metí en el CEU. Pero mientras tanto iba a hacer películas a la Complutense con colegas y conseguía aprobar sin pasar por clase.

—O sea que el cine es tu otra gran pasión aparte de escribir. ¿Cómo lo descubres?

—Porque mi padre tiene una cámara de Super 8 en casa. Yo debo tener dieciséis años cuando hago mi primera película. Quería sacar desnuda a una amiga, pero no se dejó. El caso es que no sabía ni que existían los trípodes. La primera peli la ruedo cámara al hombro. Luego hay un montón, hoy casi todas perdidas. Hubo una que se llamó Visiones de un seductor de estatuas. Me acuerdo que me levanté al amanecer, que yo nunca madrugo, para rodar en el Retiro al alba…

—Vamos, que no parabas.

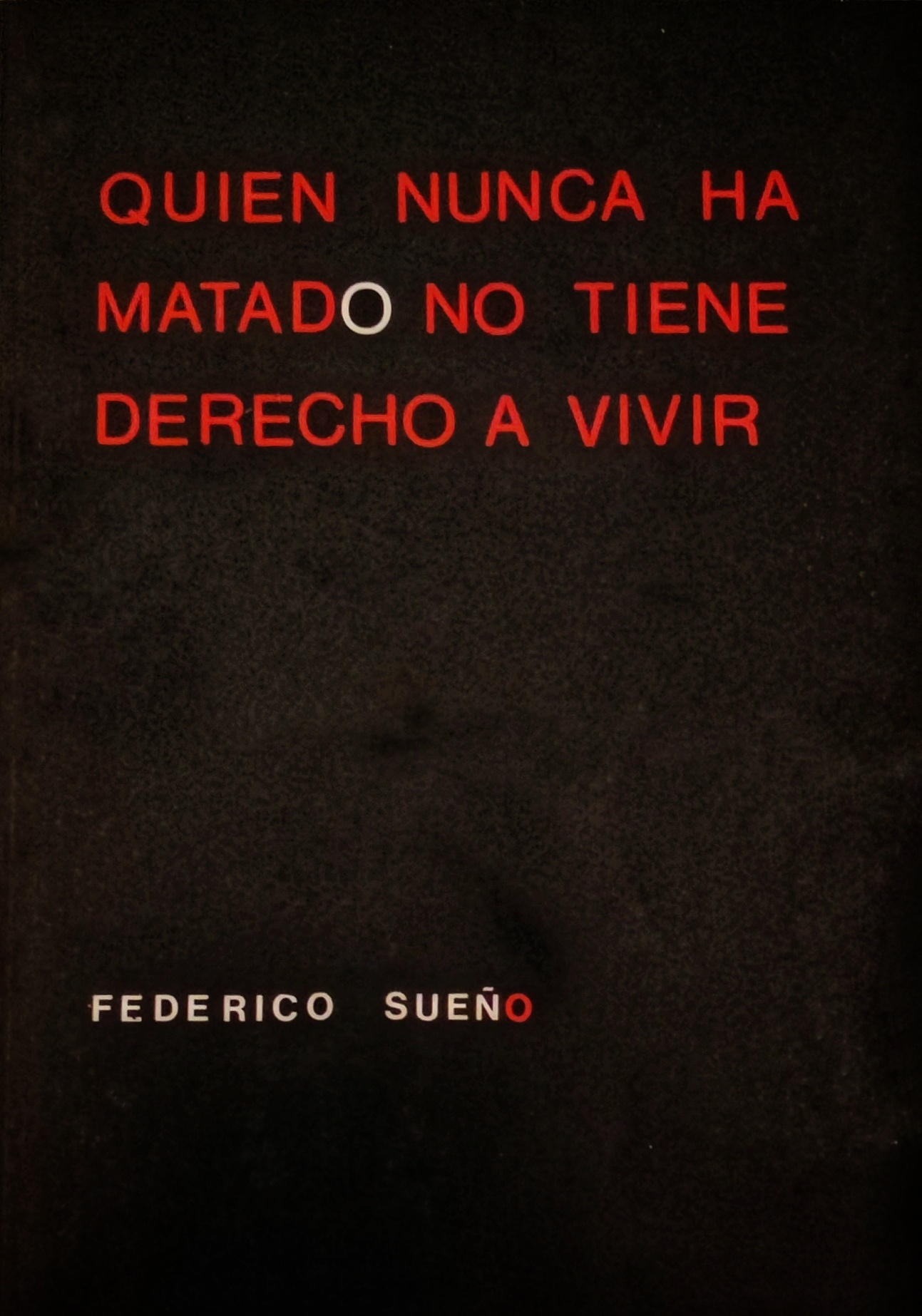

—Nunca. Por aquella época publiqué un libro que se titulaba Aullidos de anti realidad. Era un desafío a la realidad. A mí la realidad no me gustaba, supongo que a ti tampoco. Lo que yo quería era imponerle mi punto de vista a la realidad. Y de ese anhelo nace Frederic Traum, Federico Sueño. Para mí fue meterle un gol a la realidad. Yo me invento a un tío. Digo que existe y durante años y años mantengo la ficción. La gente llegaba a mi casa. A veces no había nadie. Pero yo jugaba a que sí. Decía: “¡Federico!”. Y todos con un miedo de la hostia, porque yo les había dicho que era un asesino. En aquella época yo tenía mi propio estilo, pero para Federico me inventé uno totalmente diferente, con frases rotas. Luego él habla muy despacio y es muy violento. No se entusiasma nunca, como yo ahora mismo. Si estuviera en mi lugar, te costaría mucho sacarle una palabra. Total, que con veinte años publico bajo su nombre Quién nunca ha matado no tiene derecho a vivir. Todo el libro con tinta roja. En La banda de Moebius, que era la editorial que molaba entonces. Como nadie quería distribuirlo, fui abandonando ejemplares en las librerías para que la gente lo viera. Aún me queda alguno. Es muy flipante el libro.

Obra de Federico Traum.

—¿Te gusta?

—Mucho. Ese primero de Traum es muy bueno, muy asilvestrado. A mí siempre me ha interesado el arte improvisado, salvaje. Yo es que siempre me he expresado a mí mismo, nunca me he formado. Eso tanto en la literatura como en el cine o el dibujo.

—Vale, o sea que también dibujas.

—Sí pero a mi manera. Yoni de Monjas es un muñeco con la cabeza atravesada por los cuernos de la luna que cada vez sale diferente porque nunca he aprendido a dibujar ni quiero. Así sale mi estado de ánimo. Ahora mismo hago uno al día. Siendo joven tomé alguna clase y, efectivamente, aprendes. Puedo coger modelos y que se parezca lo que dibujo, si quiero. Pero tiene menos interés.

—Entiendo que durante tu vida universitaria en Madrid ya estabas alternando con lo artístico. ¿Cómo te metes en oposiciones?

—Pues mira, cuando termino Derecho y me doy cuenta de que no me interesa, digamos que les pedí un año de vida a mis padres. En ese tiempo me metí en Diario 16, con Pedro Jota, y fui el periodista revelación del año. Yo tenía veintidós. Era 1984. Por aquella época, en Diario estaba Federico Jiménez Losantos, que entró conmigo. Era muy antipático. De los que mira mal a los más altos que él, como dice Woody Allen. Muy complicado de trato. Él llevaba opinión y me publicaba algunas columnas. Tocándome los huevos, pero me publicaba alguna que otra columna en página tres. Lo que pasa es que era muy difícil vivir con cincuenta mil pesetas al mes.

—¿Y cómo sabes que Pedro Jota te consideraba el periodista revelación?

—Porque lo decía en las reuniones, y a mí me lo contaban. Me llamaba el nuevo Quevedo, porque iba con perilla, siempre vestido de negro. Recuerdo que un día que estaba escribiendo a máquina un reportaje que me mandaron los del dominical sobre el Ku Klux Klan…

—Espera, no saltes. Cuenta cómo llegas al dominical. Porque eso no se consigue a la primera.

—Bueno, es que a mí recién salido de la facultad y ya con varios libros publicados me llama Eduardo Bronchalo, que colaboraba en Disidencias. Luego paso de Disidencias al periódico, a Diario 16. Para ganar más dinero. Y ya estoy dentro cuando me encargan este reportaje para el suplemento dominical El Semanal, que lo dirigía Ignacio Amestoy. El caso es que llega Amestoy un día y me pregunta si sé inglés. Digo: “Sí”. Me dice: “Vale, ocho páginas sobre el Ku Klux Klan. Dentro de dos horas”. Yo me pongo a escribir a mi bola. Y de repente oigo una voz que dice: “Muy bien, Puebla. ¡Genial!”. Me doy la vuelta y es Pedro Jota, que está mirando lo que escribo por encima del hombro. Eso es un director, ¿te das cuenta? Un tío que aparece por tu espalda, como un duende, y te dice: “Tío, ¡genial!”. Y ya estás ganado para la causa. A partir de ahí, lo que tú quieras. Hablaré siempre bien de ti. De hecho, en una primera versión de Murciatown escribí que era el único periodista honesto de España. Uno es que le coge afectó a la gente que te cuida.

—¿Y cómo llegas a diplomático?

—Con veinticuatro años todavía finjo cara a mi familia que estoy estudiando una oposición para administrativo. Pero en realidad estaba en el periódico, escribiendo. Un día me cruzo con una amiga de mi madre y me dice que hay una oposición tipo diplomático, que se puede viajar. Yo me imagino a mí mismo como Lawrence de Arabia, con un turbante y recorriendo desiertos, y digo: “Dónde hay que firmar”. Me puse y diez meses después aprobaba la oposición. Ellos pedían dos idiomas. Yo no sabía ninguno. Pero mi padre me consiguió preparadores. Aquello era el inglés y francés técnico para comercio. Fue unas risas porque en el examen de inglés de repente no me acordaba cómo se dice autopista, y me pongo a gesticular delante del Tribunal: “No roud, jaigüey, jaigüey”. Ellos se descojonaron y me aprobaron. Todo el tiempo iba el último, el último, y en el último examen me convertí en el penúltimo.

—¿Y aprobaste?

—Aprobé. Pero nunca le di mucha importancia ni valor. A partir de ese momento, soy agregado comercial del Estado. Me destinan a Barcelona. Allí firmo todo lo que entra importado por el puerto, y vivo en varios sitios. Primero al lado del campo del Barsa, luego en la calle Balmes, luego al lado del mar en la plaza de Ramón Berenguer, junto a la catedral. Mi trabajo es registrar las mercancías que entran, autorizar la entrada de puerto. Enseguida empiezo a firmar más de mil documentos diarios. Y adquiero un poder brutal, porque me piden favores de todo tipo. Todo muy guay. Pero cuando entramos a la Comunidad Europea quisieron obligarme a llegar a las nueve. Y ya fue el caos total porque yo siempre he sido bastante desordenado y noctámbulo.

—Me has comentado en alguna ocasión que según estabas de agregado comercial también tocabas en bandas…

—Eso por la noche. Yo ya había cantado en Madrid en Tornasol y los Tintines, donde yo era Tornasol, claro. Por la perilla. Improvisaciones Perpetuas fue otro grupo que monté en la época de la Movida, la de Alaska, Eduardo Benavente, amigos así. Y en Barcelona formé uno que llamamos El Sida. Yo era el cantante. Improvisaba las letras. Había un bajista que nos marcaba el ritmo de base, y a partir de ahí el resto era arbitrario. Pero me lo pasaba genial. Me acuerdo que hicimos, en un concierto, de teloneros de El Último de la Fila, en Tárrega. Esa noche salí vestido de amarillo de los pies a la cabeza y me dediqué a tirarle al público las fotos Polaroid que les iba sacando. Eso me divertía. Además se ligaba muchísimo. Bastaba localizar a la que te gustaba y decirle: ”Oye, luego nos vamos juntos”. Ya no le hacías ni puto caso. Y cuando llegaba la fiesta, la buscabas para llevártela. Creo que Jordi Pérez Catalán tiene un vídeo de alguno de aquellos conciertos.

—¿Y literatura?

—Poca. Lo único, un guion para los del Víbora. Yo conocía a Onlyyou, porque le había hecho un reportaje desde Madrid una vez. Él llevaba la parte literaria de la revista. Y luego viví mil aventuras nocturnas en Barna, porque me hacía pasar por el Conde de Rabanal, mi segundo apellido. Había noches que llegaba a las discotecas y le dejaba al portero las llaves con una propina diciéndole: “Soy el conde de Rabanal. ¡Cuídalo bien!”

—De ahí, ¿cómo te vas a África?

—Primero pido una excedencia y viajo a Nueva York. Tengo amigos en Manhattan y ruedo una película, un largometraje que se llama El largo hola. Eso está inspirado, como título, en El largo adiós, por supuesto. Y también improviso: es lo mío. Igual le decía a un colega que hiciese como si tuviese un negocio, pongamos por caso una tienda de discos. Le daba el papel, y a partir de ahí tirábamos de imaginación. Mientras tanto iba cambiando de casa. Estuve un tiempo con el Canciller, que era compañero mío de la oposición y trabajaba en el consulado. Y con algún otro amigo mío actor, que curiosamente también trabajaba en el consulado, aunque de chófer, y que luego además hizo de gánster en la peli.

—¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York?

—Cuatro meses. Pero en medio me fui a Acapulco. Para divertirme. Y luego me vuelvo a la casa de mis padres en el Escorial, donde monto la película. En aquella época resultó imposible de vender, pero estoy pensando en colocársela a Netflix. ¿Tú crees que les interesaría?

—A mí me suena más a Filmin. Pero sigue, por favor… Ya empiezas a vivir en Madrid.

—No, en Barcelona. Yo quería volver a Madrid pero no hubo manera. Y ya vivo en Barna en pensiones rarísimas, porque estoy loco por irme, y al final me mandan a Murcia. En Murcia fue genial, la verdad. De allí me vine con una murciana con la que estoy casado todavía. Y allí soy el señor de la noche porque escribo en los periódicos sobre bares y hago los videoclips de todos los grupos de la época. El primero de Emeclán, por ejemplo, lo filmo yo. Hay un tío que se llama Paco Salinas al que he conocido en Nueva York. Él ya es fotógrafo reconocido y dirige la semana de cine de Murcia. Un día me lo encuentro, lo abrazo y me contrata.

—¿Qué horario tenías como funcionario en Murcia?

—Hombre, en teoría de nueve a dos. Pero llegaba por la mañana entre diez y media y once. Y tenía tiempo para vivir mi vida. Que yendo de Madrid te lo comes todo. En una ciudad grande todo es difícil. Ya solo para llegar aquí tienes que coger un coche, meterte en el Metro, buscar un edificio, etcétera. Pero en sitios pequeños todo es más sencillo. El caso es que estoy en Murcia cinco años. Ahí publico un libro donde aparece por primera vez mi personaje Manjatan Tigre, mi alter ego más argótico y callejero. Entonces resulta que a mi amigo Saval, uno de mis protectores del Ministerio, le nombran Consejero Económico del ministro de Exteriores. Y yo vengo de viceconsejero de Saval, pero realmente estoy con mi amigo, que es maravilloso. Como está jubilado, con ochenta y pico años, lo puedo contar. Me dijo: “Hasta que no acabes la novela que estás escribiendo, aquí no te molestes en hacer nada”. Fue un regalazo. Y ya cuando salen plazas, que era lo bonito de la profesión (yo siempre las pedía, pero nunca me la daban), de repente un día me llama la secretaria del ministerio: “¿Qué pasa?”. Digo: “No, es que me duele el estómago. Voy a llegar más tarde, a la una”. Dice: “Pues sí que te va a doler… porque te han dado Dakar”. Y yo: “Ay, ¡qué alegría!” Anoto en el diario: “Qué alegría. Qué miedo. ¿Dónde está Dakar?” Porque yo soy así, un poco efervescente. Y entonces ya averiguo dónde está, en Senegal, y me quedo acojonado.

El África negra, joder. Pero luego fue la hostia. Me fui con mi mujer. Allí anduve cuatro años. Fue la leche. En Senegal estuve en la embajada: como jefe de la oficina comercial dependía políticamente del embajador y, administrativamente, del ministerio de Comercio. Es decir, también me pagaba el ministerio. Y me tocó llevar seis países: Gambia, Guinea, Bissau, Cabo Verde, Mali y Mauritania. Mauritania era la hostia. Bueno, todos eran la hostia, pero Mauritania más. Mira, una vez fui a comprar una esclava con un tío para liberarla luego, y fuimos los dos con pistola. Luego tú ibas por la calle y las cabras se tiraban a morderte los pantalones. La ciudad se la comía el desierto todo el tiempo. Y un día —esto lo vi con mis propios ojos— de repente veo que un poli para a un señor. El señor sale del coche, abre el maletero, agarra un látigo y empieza a soltarle zurriagazos al pobre agente. Luego me enteré que era un jefe de tribu y que la policía no podía decirle nada. Allí montabas un ascensor y duraba tres días porque venía media ciudad a subirse en él. Y el embajador, que era Juan María López Aguilar, nos tiraba cruasanes desde una avioneta a una jaima en mitad del desierto. La jaima la montábamos por la noche. Y el tipo se iba por la mañana, cogía la avioneta y nos lanzaba las bolsas de cruasanes desde el avión. Era un tío alucinante, ese Juan María López Aguilar. Tenía una gacela, dos jabalíes, y estaba relacionado con Emma Cohen porque anduvo casado con una hermana a la que yo también conocí.

—Entiendo que ahí tu mundo ya es el mundo administrativo.

—Tampoco era mucho trabajo. Pero la energía estaba toda ahí, sí. Solo escribí en cuatro años diecisiete cuentos, Pequeñas historias africanas, y los diarios, que los llenaba de dibujos, porque en África dibujo más que nunca. Y pinto, porque allí tenía mucha relación con artistas. Lo cual es lógico porque yo era increíblemente rico y los cuidaba. Hazte idea que yo ganaba mil veces más que mi criado. Tenía chófer, jardineros, cocinera, la chica que limpiaba. Circulo en cuatro por cuatro y hago lo que me da la gana. Y encima mi mujer está feliz porque toma café con cucharilla de oro con la embajadora de Irán y aprende un francés perfecto, con título de la Alianza. Allí te ibas a divertir los fines de semana a unas playas maravillosas. Y nunca volvías a España. Vamos, te olvidabas de Europa enseguida.

—¿Salías de noche?

—Hombre, un poco. Por ejemplo, un día me acuerdo que fui a buscar sustancias de las que me gustan a mí. De repente me veo en un poblado en mitad de ninguna parte. Con un cartoncito en la mano que me protege de los espíritus, según los cuatro negros que me rodean, que los confundo porque crees que no, que ya los distingues bien, pero la realidad es que para nada. Y ya me dio por pensar: “¡Estás loco, Javier!” O sea que en ese momento mismo me matan, cogen el cuatro por cuatro, y ya está, adiós Javier Puebla. Yo tenía la guardia bastante alta, pero aun así algo me movía. Por lo menos más que ningún otro diplomático.

—Y entonces el chollo se acaba.

—El destino eran cuatro años. A mí me tenían que haber dado el quinto, porque además organicé la feria más grande que se montó nunca en África. Fue la leche. Salió en todos los periódicos. Hice una virguería. Conseguí que los empresarios que participaban llegasen en el avión y que les recogiese un autobús sin que pasaran ni la aduana. Llegaban directamente con sus maletas al hotel. Hazte a la idea de que yo conocía a los polis y a todo Dios. Claro, para eso tienes que hacer regalos…

—Y ya por fin te vuelves a Madrid.

—Por fin regreso a Madrid, pido la excedencia y empiezo a escribir con la pasta que he ahorrado en África. Y me lanzo a escribir un cuento al día durante un año. Es un proyecto que además llama la atención a mucha gente, porque se los mando a escritores como Lorenzo Silva, por ejemplo. A él le conocía el embajador nuestro en Ghana, Diego Sánchez Bustamante. Diego me dice que conoce a un tipo que ha quedado finalista del Nadal, que si quiero que me lo presente. Digo: “¡Por supuesto!”. Para mí ser finalista del Nadal es lo más guay que hay en el mundo. Y entonces empiezo a montar los cuentos. Y poco a poco conozco el mundo literario madrileño. La gente flipa muchísimo conmigo. Y ya un día estoy en una pizzería de Murcia y de repente el camarero me dice: “Perdone, señor”. Digo: “¿Perdón por qué?” “Porque hace dos horas que ha pedido la comida y no se la hemos traído”. Y me di cuenta de que tenía todo el principio de Sonríe Delgado escrito. Fíjate, una cosa que si la lees es que no se puede quitar una coma, tío. Estaba en estado de trance. Debió de poseerme Federico. Se convirtió en mí totalmente. Me utilizó las manos, joder.

Entonces la corrijo y la mando al premio Nadal. Por aquella época ya tenía a Antonia Kerrigan de agente, que luego no hizo nada. Pero me volví a presentar al Nadal varias veces, porque yo soy inasequible al desaliento, y al final me suena la flauta. Y es un drama porque —tú esto no lo cuentes— yo ya había comprometido la publicación con XX. En fin, conseguí arreglar el desaguisado. Y en la gala Antonio Vilanova, que era el lector del premio, el que realmente leía los manuscritos, me dijo que no había nada mejor ese año. Ya sabes que el finalista le hacía siempre sombra al ganador porque es el ganador moral, visto que el premio está encargado. Y Soler escribe bien, de acuerdo. Pero, modestia aparte, a nivel de energía no somos comparables.

—Pilar Lucas, entonces jefa de prensa de Destino, siempre dice que Javier Puebla es el finalista más complicado que ha tenido nunca…

—¿Ah, sí? Pues es curioso porque lo único que pasó fue que en Santiago la volví loca. Yo sabía que tocaba una entrevista en televisión por la mañana. Esa noche Antonio y yo bebimos más de la cuenta, que yo generalmente no bebo mucho. Hasta las seis de la madrugada. A lo mejor más. Y por la mañana le digo a Pilar que estoy fatal, que llegaré tarde. Pero la periodista llego más temprano y al ver que yo no estaba se fue. Eso fue lo único que pasó. Yo a Pilar siempre la cuidé muchísimo. Y con Antonio Soler tampoco conecté. Igual porque se toma muy en serio. Yo, aunque tengo toda la fe del mundo en mí mismo como escritor, por supuesto, me tomo en serio muy relativamente, porque sé que me voy a morir y esas cosas.

—¿No recuerdas ninguna anécdota con Antonio Soler?

—Aprendí una cosa de él, que todavía uso en mis talleres. Cuando escribía algo que no utilizaba en la novela, un retazo de prosa, lo guardaba, decía, para croquetas. Me pareció precioso. Desde entonces, en el taller lo digo: “Esto lo guardas para croquetas”. Soler era un tío al que tengo afecto, aunque no llegué a hacer relación porque éramos muy diferentes. Tampoco se dejaba. Y a partir de ahí tengo mala suerte porque Destino cambia de editor y el nuevo, Joaquín Palau, pasa de mí. Y ya me pierdo porque no hay manera de publicar decentemente. Y aparece Miguel Ángel Matellanes, de Algaida: es el único que me ha ido publicando regularmente. Y al mismo tiempo me dedico a escribir en Cambio 16. Y a la vez hago un blog sobre la vida literaria en la que sale todo Dios. Todos los domingos lo subo puntualmente. Mi falsaria vida literaria, se titulaba. Y yo sigo dando tumbos. Y por aquella época, con Tigre Manjatan escribo una novela que gana el premio Luis Berenguer, La utilidad de un beso. La escribo en veinte días. Una novela kafkiana sobre un tío en un ministerio que es capaz de detectar cuál es la cucaracha más guapa. Un día que está un poco borracho le da un beso y la cucaracha se convierte en un pibón, pero por dentro sigue siendo una cucaracha.

—El planteamiento es brillante. ¿No publicaste nada de ese estilo en una gran editorial?

—No, porque me costaba muchísimo. Pero siempre he ido trabajando con editoriales pequeñas y medianas, moviendo mis textos para que no se mueran. Y todo el dinero que ahorré en África ya me lo pulo, y eso que heredé la casa de mis padres en Madrid. Y cuando me quedo sin pasta monto un taller literario y una pequeña editorial que se llama Haz Milagros. Y con eso y los artículos en prensa sobrevivo a la crisis.

—La gente habla maravillas de tus talleres.

—Es que he desarrollado un método propio muy eficaz. Lo que hago es crear un personaje a partir de ti, y te voy dando temas. Por ejemplo, en tu caso te inventas un niño que no se llama José Ángel, y te digo que escribas en tercera persona y como máximo un folio sobre la muerte de la primera mascota, la primera vez que viste un animal muerto. Y cada semana te doy una nueva idea para continuar. Y al cabo de un año tienes una especie de novela autobiográfica. Lo alucinante es que la gente escribe que flipas. Y luego yo escucho cuando el alumno me lee en voz alta. Y digo: “Esto Kafka lo hacía así”, o: “Esto lo podrías haber hecho asá”. Pero siempre con el máximo respeto y desde su voz. Quiero decir que no les corrijo como Javier Puebla sino que hablo desde cómo escribirían ellos. Y el resultado es alucinante, la verdad.

—¿Y cómo vives este nuevo mundo digital en el que han desaparecido todos los puntos de referencia literarios que podíamos tener gente como tú o como yo? Hoy Kafka, por ejemplo, ya no es una referencia. Ahora, las referencias son Ken Follett o Dan Brown.

—Es que estamos en el ojo del huracán. Hoy todos se copian unos a otros en Internet, y son los policías los que hacen novela policíaca y los historiadores los que escriben las históricas. Ahora se busca el género. Y a lo mejor Estados Unidos, un mercado rico, es capaz de soportarlo. Pero aquí no estoy tan seguro. En todo caso, la literatura tiene una gran y muy larga tradición. Y estoy convencido de que es nuestra única esperanza. Para mí un escritor es alguien que tiene un mundo propio y la capacidad de plasmarlo. Es algo tan sencillo y tan difícil a la vez como eso.

—Una última pregunta: ¿estás loco? Lo digo porque tu proceso de creación de personajes tiene mucho de esquizofrénico.

—Mira, yo una vez en mi casa de repente, estando solo me he dado la vuelta y he dicho: “¿Federico?” Y he llamado a Traum sabiendo perfectamente que estaba a solas. Pero ahí ya me dije: “No, Javier. Si haces esto te vas a volver loco de verdad”. Eso fue mirar el abismo y meter la pierna en el lado oscuro. Pero no lo he vuelto a hacer. La locura es muy interesante si eres buena gente y la utilizas para evitar que el mundo te aplaste. En ese caso, te permite crear tu propio mundo. Y mientras puedas mantener una pierna dentro y otra fuera, genial. Pero no te puedes pasar al otro lado. Lo que sí es cierto es que yo me protejo del mundo todo lo que puedo. Por eso tengo horarios nocturnos. Vivir de noche es mucho más sano. De día hay una cantidad de ambición increíble. En cambio, por la noche se apacigua todo y puedes cultivar la relación más importante, que es la que tienes contigo mismo. Yo a las cinco de la mañana, que es cuando me acuesto en general, tengo que hacer un esfuerzo absoluto para meterme en la cama, porque suelo estar a mil.

—Y ahora que andamos a las puertas de la tercera Guerra Mundial ¿crees que ha cambiado todo, como decimos, o no ha cambiado nada para ti? O sea, ¿tú eso crees que podría tener una influencia en ti y en tu literatura?

—Lo que está ocurriendo en Ucrania es brutal. Estamos ahora mismo como dentro de un avión y hay que rezar para que aterrice. Pero no podemos hacer nada. Podemos opinar si el piloto es bueno o malo o lo que tú quieras. Pero nos queda simplemente esperar que el avión aterrice, no tenemos otra opción. Ya viste que durante la pandemia experimentaron con nosotros bombardeándonos con información contradictoria: es algo que permiten los medios actuales. Por eso yo procuro vivir desconectado. Nunca me entero de nada, y además lo hago aposta. Y espero poder seguir así hasta que me muera. La realidad es una mierda, tío, no le des más vueltas.

-

La semana en Zenda, en 10 tuits

/abril 13, 2025/En el ecuador del mes de abril, con la Semana Santa ya ante nosotros, en Zenda nos tomamos un respiro sin abandonar nuestro escondite habitual: aquel que yace en el centro de los libros. Como cada domingo, te proponemos un resumen de nuestra semana. Todo lo que dio de sí en solo 10 tuits. Una selección comprimida y que esperamos te anime a leer más artículos en nuestra web. La semana en Zenda, en 10 tuits 1 Muchas gracias @agustinrivera por esta conversación exhaustiva a propósito de la publicación de Venecos. Y a los amigos de @zendalibros , por supuesto….

-

El comandante yanqui, de David Grann

/abril 13, 2025/William Alexander Morgan aterrizó en Cuba y se unió a la revolución contra el dictador Fulgencio Batista. Estuvo al lado de Fidel Castro durante todo su ascenso al poder, pero cuando manifestó su oposición al comunismo, fue fusilado. En Zenda reproducimos el primer capítulo de la biografía El comandante yanqui (Big Sur), de David Grann. *** I El amigo fiel Los milicianos contemplaron al hombre a quien tenían orden de matar. Medía casi un metro noventa y tenía los brazos y las piernas recios de alguien que ha sobrevivido en el monte. Con la mandíbula definida, la nariz agresiva y…

-

Campus en ruinas

/abril 13, 2025/La novela de J. A. Sánchez va un paso más allá de lo que viene siendo la tónica habitual de este género. No aborda un dominio académico sino el conjunto del universo académico, aunque se centre en la crisis de las humanidades. En una primera lectura se puede apreciar su simbolismo. Aunque se trata de un campus español no se concreta ni el tiempo ni el lugar. Como dice recodando a Cervantes, es un lugar del que no merece la pena acordarse. Y, aunque se retratan episodios recientes como la implantación del espacio universitario europeo —el plan Bolonia—, su objeto…

-

Zenda recomienda: El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas

/abril 13, 2025/«Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle al papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo». La editorial apunta, a propósito del…

Estamos al completo, no cabe uno más, pero siguen apareciendo más, y más, y más, y más…

Quien diga que no cabemos más, sobra.

Que se vaya