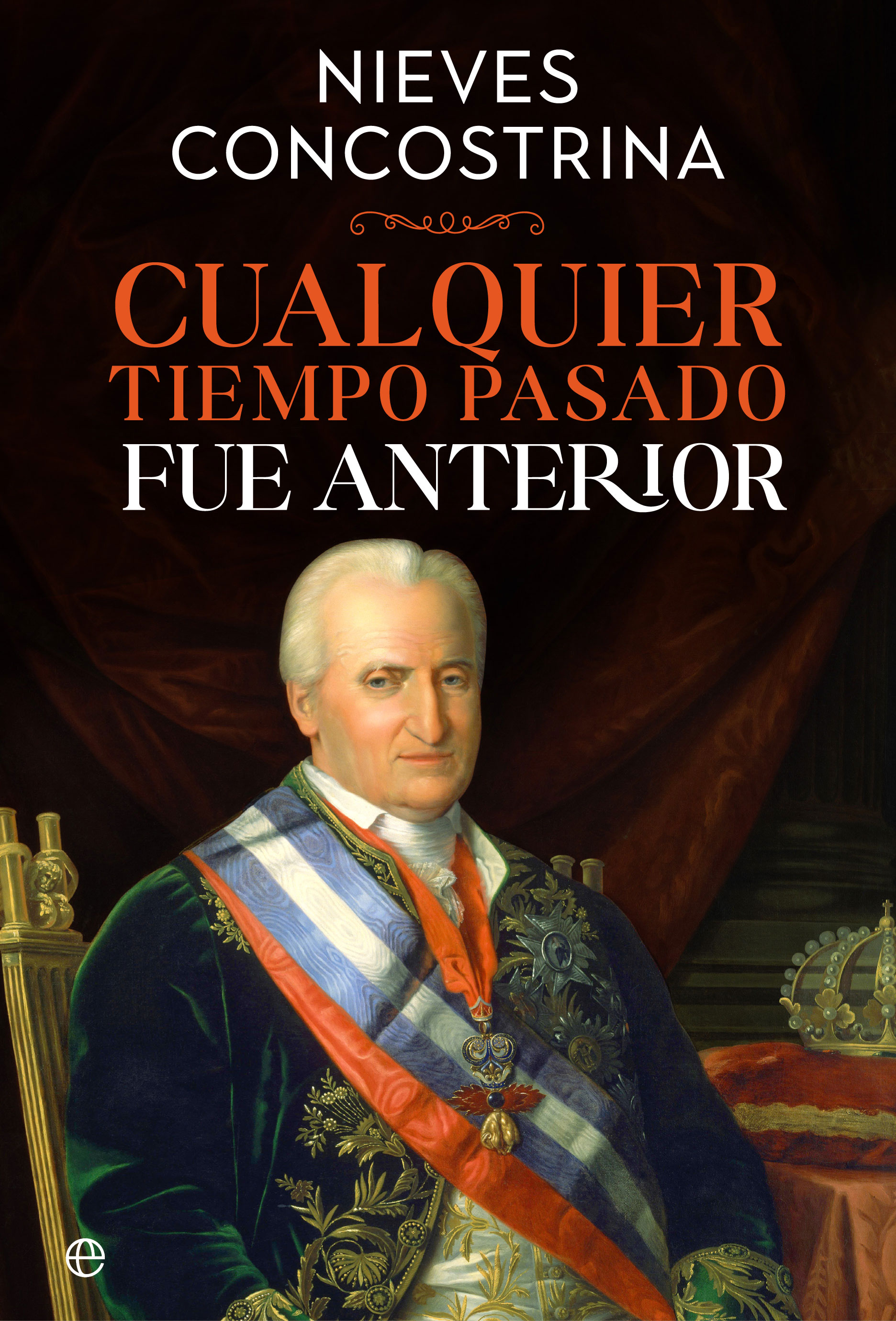

No tengas duda: cualquier tiempo pasado fue anterior. Y Nieves Concostrina vuelve para contárnoslo, siempre desde una perspectiva irónica, muy personal y muy única.

Tras el impresionante éxito de Pretérito imperfecto ─50.000 ejemplares vendidos─, nos regala ahora una aguda narración que da otra vuelta de tuerca a la Historia, mostrándonos la cara y cruz de los acontecimientos por los que han transitado emperatrices, generales, políticos, estrategas, papas, mujeres y hombres de toda condición.

Zenda adelanta un fragmento de Cualquier tiempo pasado fue anterior, editado por La Esfera de los Libros.

***

El león del Congreso no tiene huevos

De dónde vendría aquella costumbre de nombrar algunas calles de Madrid solo con el apellido del homenajeado. La calle Augusto Figueroa es paralela a la de Gravina, y ambas están conectadas por la plaza de Chueca, pero ni el gran navegante Federico Gravina ni el genial músico Federico Chueca ven reconocidos sus nombres en las placas del callejero madrileño. A quien fuera, los Federicos le caían mal.

Y también merecería el señor Ponciano que su nombre estuviera pegado a su apellido en la calle Ponzano, aunque solo fuera para que los miles que circulan por esta vía de moda en busca de cañas, copas, tapas y raciones se preguntaran quién demonios fue este tipo que debería haberle retirado la palabra a su padre justo desde el día de su bautizo.

Ponciano Ponzano fue un escultor zaragozano que murió en 1877, según cuentan, de la manera más estúpida que una pueda imaginar: lanzó una uva al aire para recogerla con la boca, se atragantó y cascó. Qué fatalidad. Fue el artista que dio forma a los dos leones que presiden la entrada del Congreso de los Diputados, esos que no pueden mirarse porque la diosa Cibeles los condenó a no volver a verse. Los dos leones se ignoran: uno dirige su cabeza hacia Neptuno y el otro hacia la Puerta del Sol.

Los madrileños los bautizaron como Daoíz y Velarde, porque imaginaron que su estampa reflejaba la imponencia y la fiereza de los dos militares. Nada más lejos de las intenciones del artista: uno de los leones del Congreso es chica. Mirando de frente la fachada, el de la izquierda representa a Hipómenes y el de la derecha es Atalanta. Ponzano realizó la escultura del león macho con la cola levantada para dejar a la vista los testículos, mientras que la del león «hembra» (que no leona) la hizo con la cola posada delicadamente en el suelo para disimular que le falta un par de huevos.

Debido a la pendiente de la Carrera de San Jerónimo, el espectador puede arrimarse a las posaderas del león Hipómenes y comprobar que los tiene bien puestos, pero la altura a la que se encuentra el león Atalanta no permite ver la ausencia de los testículos desde la calle. Al curioso le queda la opción de pedirle al agente de policía que custodia las escaleras que le deje subir para ver el culo del león hembra, pero ni lo intenten. Nunca lo permiten. Mucho menos si la excusa es comprobar si la escultura tiene o no un par de huevos.

Ponzano gustaba, como muchos artistas de aquel siglo xix, del neoclasicismo y la mitología, y cuando recibió el encargo de realizar dos leones para instalarlos bajo el frontón triangular del Congreso (esculpido también por él) eligió a la famosa pareja de felinos, ya conocida por los madrileños, aunque no supieran que eran los que tiraban del carro en la castiza fuente de la Cibeles: los ya nombrados Hipómenes y Atalanta.

El mito de esta pareja tiene más versiones que un iPhone, pero la más extendida dice que Atalanta se pasaba la vida corriendo en pelotas por el bosque y preservando su virginidad. Era la Usain Bolt del panteón griego. Sabía que ningún otro ser mitológico podía igualar su velocidad, y para quitarse a los pretendientes de encima, cada vez que aparecía uno lo retaba a que echara una carrera.

En caso de ganarla, Atalanta se casaría con él. Si el aspirante perdía, también perdería la vida. Pocos, por no decir ninguno, aceptaron el desafío, hasta que el mozo Hipómenes se enamoró tan perdidamente de aquella velocista, que decidió conseguirla como fuera, incluso haciendo trampas. Buscó la complicidad de Afrodita —la diosa del amor y, seguro, mosqueada con Atalanta porque su persistente voto de castidad le tiraba abajo el negocio—, que aceptó poner en el camino de la atleta tres manzanas de oro para que se entretuviera en recogerlas y que Hipómenes pudiera adelantarla por la derecha, ganar la carrera y conseguir a la chica.

La corredora picó el anzuelo, aceptó la derrota y, retirada ya del deporte de competición, empezó a disfrutar del sexo con Hipómenes, hasta que un mal día tuvieron un apretón y se refugiaron en un templo consagrado a Cibeles para aliviarse de la tensión sexual.

Mala idea. La diosa se mosqueó por la profanación y los transformó en dos leones, condenados a tirar de su carro eternamente y a no mirarse nunca.

Y ahí tienen a la pareja, presente tanto en la fuente más castiza de Madrid como custodiando el Congreso de los Diputados, mirando cada uno para un lado. Ponciano Ponzano se inspiró en el mito griego para realizar su encargo, pero dejando patente que uno de ellos representa a Atalanta, razón por la cual no incluyó los testículos. En otras palabras, el león de la derecha no tiene lo que hay que tener. No hay huevos.

Corre por ahí la falacia de que el escultor no le puso testículos a uno de los leones porque se quedó sin bronce; una soberana estupidez, puesto que el saco escrotal de los leones es ridículamente pequeño; es decir, dos bolitas más de bronce las hubiera sacado Ponzano hasta fundiendo dos jarroncillos de cualquier chatarrería. Y rozó el ridículo allá por 2012 un canal de televisión que se ofreció a donar un par de testículos para subsanar la supuesta pifia del león castrado. Alguien les advirtió de que se estuvieran quietecitos. Ese león es Atalanta. Que nadie le toque los huevos.

Fue el 10 de octubre de 1843 cuando una mocosa que ese mismo día cumplía trece años puso la primera piedra del Congreso de los Diputados presidido ahora por los felinos Hipómenes y Atalanta. La mocosa era la reina Isabel II, la hija del mastuerzo Fernando VII. Qué cosas. El padre cargándose constituciones, ejecutando liberales, y la niña inaugurando foros ciudadanos sin saber lo que inauguraba. Los monarcas en este país viven en una montaña rusa.

Aquella reina de trece años, aquella niña de la que su profesor dijo que tenía «escasas luces», puso la primera piedra de ese supuesto templo ciudadano ante 4.000 invitados. Y en aquel mismo momento, entre los cimientos del Congreso, quedó enterrada una cápsula del tiempo para dejar constancia de tan magno acontecimiento.

La cápsula encerraba varias monedas en curso, un ejemplar de la Constitución de 1837, los periódicos del día 10 de octubre y la paleta de plata con la que la reina de escasas luces volcó el primer cemento del Congreso. La única vez que un rey o una reina agarra una herramienta de trabajo es para inaugurar algo. Pero siempre es de un solo uso, y siempre tienen que decirles por dónde se agarra.

¿Y qué es eso de las cápsulas del tiempo? Unos envases que guardan cosas para dejar constancia de que algo se ha hecho, con la esperanza de que algún día salgan a la luz, de que se encuentren en el futuro. Es una especie de juego con el tiempo. Hay dos tipos de cápsulas del tiempo. La del Congreso, por ejemplo, que se enterró entre los cimientos sin saber si algún día alguien la encontraría, y otras que se entierran o se colocan en determinado lugar indicando dónde están para que se abran en cierto momento. Por ejemplo, en el sótano del Instituto Cervantes, en Madrid, aprovechando la cámara acorazada del banco que había antes, está la Caja de las Letras, y ahí varios personajes de la cultura han guardado cosas en una caja y han puesto fecha para su apertura. El escritor Francisco Ayala, que fue el que inauguró este asunto, tiene ahí una caja que no se podrá abrir hasta el año 2057.

La gracia, sin embargo, está no tanto en las que tienen fecha de apertura como en las que se encuentran sin querer. Porque no se trata de buscarlas. Tienen que aparecer. Son cajas, por lo general de plomo, donde se guardan objetos y documentos que acreditan el momento en el que se empezó a erigir tal o cual monumento, o se comenzó a construir tal o cual edificio.

Y conste que se siguen enterrando cápsulas del tiempo, no siempre asociadas a edificios solemnes o estatuas populares, porque en 2018, en Bueu (Pontevedra), se enterró una con el inicio de las obras de la piscina municipal.

No han salido a la luz muchas de gran importancia (la más destacable, la hallada durante la remodelación de la Plaza de las Cortes, bajo la estatua de Cervantes) pero la cápsula del tiempo del Congreso de los Diputados que enterraron hace casi dos siglos, esa sí, la tenemos. Apareció en 1988, cuando hincaron el pico para hacer las obras de ampliación del Congreso, y ahora se guarda en los archivos de la Cámara Baja. Se halló una caja hermética con los periódicos del día y la Constitución, pero lo que mejor ha sobrevivido al tiempo, con todo su brillo, son las monedas con el perfil regordete de la niña (por aquel entonces ya perdía el sentido por un cocido) y la paleta de plata en la que se lee la siguiente inscripción: «Doña Isabel II, Reina Constitucional de las Españas, usó esta paleta en el solemne acto de asentar con sus reales manos la primera piedra del Congreso: 10 de octubre de 1843, cumpleaños de Su Majestad». La herramienta se guarda en el Congreso, pero no es la única, porque precisamente en aquel 1988 a otro rey le dieron otra paleta, le dijeron se agarra por aquí y, hala, ponga usted la primera piedra de la ampliación del Congreso de los Diputados. Por el año se puede deducir que fue Juan Carlos, nuestro exrey a la fuga. No lo llamamos emérito porque odia que lo llamen emérito.

Y ya metidos en harina parlamentaria, cabe preguntarse dónde se reunían las Cortes antes de que Isabel II pusiera la primera piedra del Congreso. Pues, dicho a las claras, donde pillaran. También es cierto que llevaban poco reuniéndose, porque con el mastuerzo en el trono no era costumbre, pero cuando se reunían lo hacían en las iglesias de los conventos o en el salón de baile del Teatro Real, hasta que, con la regencia de Espartero, que era el que mangoneaba cuando se decidió la construcción del Congreso y el que aprobó el presupuesto de los 17 millones de reales que iba a costar, se eligió el sitio: justo donde estaba el monasterio del Espíritu Santo.

El convento estaba hecho polvo, y dijo Espartero «que lo tiren y hacemos el Congreso». Y aquí seguimos disfrutándolo, incluso pagándoles el sueldo hasta a los antidemócratas que ocupan escaño: los nostálgicos ultraderechistas de la dictadura que solo ingresan en las instituciones demócratas para reventarlas desde dentro siguiendo las enseñanzas de su maestro Hitler.

La circunstancia de que el Congreso se edificara sobre un antiguo monasterio, unida a la flaca memoria de la prensa en general y al desconocimiento de la historia de la villa y corte en particular, provocó que algunos medios de comunicación difundieran con cierto sensacionalismo, allá por el año 2009, la aparición de restos óseos durante unas obras en los sótanos del edificio. El hallazgo, sin embargo, no tenía nada de extraordinario, a no ser que se hubiera detectado en las últimas décadas la desaparición de algún diputado o diputada.

Que aparezcan huesos de muertos en el centro, no de Madrid, sino de cualquier ciudad con ocasión de una canalización del gas, de una nueva tubería de agua o por unas simples reformas, está más visto que el tebeo. Cuando no son huesos islámicos, son judíos, y cuando no, restos de centenares de miles de católicos que pueblan el subsuelo de todas las villas, ciudades y pueblos por aquella insana manía de enterrarse dentro o cerca de las iglesias.

Como este país era más partidario de parroquias que de colegios (por aquellos años en España había 15 millones de habitantes, de los que cuatro quintas partes eran analfabetos), y concretamente en Madrid no se daba un paso sin darse de bruces con iglesias, conventos y monasterios, allá donde hubiera alguno de estos edificios, había muertos enterrados. Es probable, por tanto, que cada vez que se hurga en los solares que los albergaron aparezcan huesos. Dado el nulo respeto a los muertos que tanto cacarean los religiosos, cuando los frailes abandonaban sus conventos en lo último que pensaban era en llevarse a los enterrados, ya fueran sus propios hermanos frailes o fallecidos a los que les habían cobrado buenos cuartos por una supuesta sepultura a perpetuidad.

De ahí que, cuando se acometieron obras en los sótanos del Congreso en 2009 afloraran un par de cráneos, unas cuantas tibias y unos cuantos peronés. Eran los restos de los clérigos del convento del Espíritu Santo.

—————————————

Autora: Nieves Concostrina. Título: Cualquier tiempo pasado fue anterior. Editorial: La Esfera de los Libros. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: