Cuenta la leyenda que, pocos días antes, había telefoneado al Gran Hotel La Perla para anular la habitación que tenía reservada. De ser cierto, cabe deducir que no fue un mero impulso lo que hizo que Ernest Hemingway se levantara de la cama aquella madrugada en su mansión de Idaho y se enfundara su bata más elegante antes de bajar a la bodega del sótano donde guardaba las armas. Es bien conocido lo que pasó después: empuñó su escopeta favorita, subió con ella las escaleras hacia el vestíbulo principal, introdujo dos balas en el cargador, colocó el extremo del cañón en su boca y, por último, apretó el gatillo. Marcaban los calendarios el 2 de julio de 1961. Era domingo. Cuando el jueves siguiente, a miles de kilómetros de allí, el estruendo del chupinazo trocó en desenfrenada algarabía la tradicional quietud de las calles de Pamplona, puede que el recepcionista que semanas atrás había atendido su llamada se asomara al trajín de la Plaza del Castillo y se preguntara si el mismo azar que le había hecho descolgar el teléfono no le habría convertido también en el depositario de las palabras con que el escritor quiso certificar su despedida definitiva de aquella ciudad con la que tanto y tan bien había congeniado.

Fue una relación larga y correspondida. Hemingway pisó por primera vez las calles de la capital navarra en julio de 1923, el mismo año en que publicó su primer libro, un compendio de cuentos y poemas. Era entonces un corresponsal del Toronto Star que residía en París y andaba buscando temas para sus crónicas. Alguien le habló de los Sanfermines y decidió presentarse en Pamplona para comprobar si el espectáculo era en verdad tan magnífico como le aseguraban. De aquella primera estancia en la ciudad saldría un reportaje que vio la luz en octubre y en cuyos párrafos dio buena cuenta de su fascinación por el ambiente en general y por una de las corridas que dieron lustre al cartel de aquella edición. Tan bien se lo pasó que quiso volver al año siguiente, y lo hizo acompañado. Llegaron con él su primera mujer, Elizabeth Hadley, y unas cuantas amistades, entre las que se encontraba John Dos Passos. En aquel segundo viaje trabó amistad con Juanito Quintana —el dueño de un hotel de la plaza del Castillo que llevaba su apellido y donde el escritor instalaría a partir de entonces su cuartel general— y conoció las luces y las sombras de la fiesta: corrió su primer encierro y supo a qué velocidad se desliza la adrenalina sobre las baldosas de la calle Estafeta, pero también presenció la muerte de uno de los corredores. En aquellos días, fiel a su estilo y su carácter, urdió una mentira con la que intentó aparecer ante el mundo como un héroe: envió a la agencia United Press una noticia donde relataba que él mismo y su amigo Donald Ogden habían salido ilesos tras sufrir la cornada de un morlaco. La noticia era más falsa que un duro de madera: en realidad, tan sólo habían sido volteados por una pobre vaquilla; sin embargo, nadie contrastó la veracidad de su información y la nota terminó saltando a varios medios internacionales.

La Plaza del Castillo, en una imagen tomada entre 1928 y 1931.

No obstante, la segunda visita de Hemingway a los Sanfermines sería importante por otra razón: a lo largo de aquellas jornadas se instaló en su cabeza el propósito de escribir una novela que tomara esas fiestas como eje para esbozar un argumento en torno al que gravitaran los desencantos y las frustraciones de su generación, abocada a perderse en el engañoso paréntesis que separaría dos guerras mundiales. La idea debió de entusiasmarle tanto que, cuando regresó a París y la compartió con su amiga Gertrude Stein, una de sus principales valedoras en la capital francesa, ésta le animó a retornar a Pamplona al verano siguiente para empezar a trabajar sobre el terreno. Dicho y hecho, se trasladó de nuevo a orillas del Arga cuando estaban a punto de comenzar los Sanfermines de 1925. Asistió allí al triunfo de Juan Belmonte y descubrió a otro matador, Cayetano Ordóñez, del que se convertiría en admirador indesmayable. No se limitó a tomar apuntes, sino que en el mismo cuarto del Hotel Quintana en el que se alojaba comenzó a redactar aquella novela que llevaba un año rondándole. ¿Escribió en esos días la famosa frase —«Las fiestas hicieron explosión al mediodía del domingo 6 de julio»— que acabaría por dar fama mundial a los festejos patronales de aquel rincón del norte de España que había llegado a ser sede de un reino? No podemos afirmarlo con certeza, pero sí que, un año después, la publicación de esa novela constituyó la presentación en sociedad de Hemingway como uno de los autores emergentes a los que convenía tener en cuenta.

La tituló The Sun Also Rises —una frase tomada del Eclesiastés—, aunque cuentan que el borrador original aparecía encabezado con la palabra Fiesta, que fue la que empleó en su portada la primera edición inglesa, fechada en 1927, y la que finalmente se convertiría en el título por antonomasia de su primera narración larga. Se trataba de una novela en clave por la que desfilaban personajes reales convenientemente camuflados tras nombres ficticios —hasta el mismísimo Juanito Quintana tiene su papel, convertido en el señor Montoya— para perfilar una reivindicación generacional en la que se abordaban temas como el amor, la muerte, la importancia de la naturaleza o el concepto de masculinidad. Antes de que el libro viera la luz —los primeros ejemplares salieron de la imprenta en el mes de octubre—, Hemingway había visitado por cuarta vez los Sanfermines. Quienes han documentado sus andanzas pamplonesas suelen contar que ese año probó el ajoarriero en una taberna llamada Casa Marceliano, que abría sus puertas en la calle del Mercado, y asistió a una mala tarde de aquel Cayetano Ordóñez al que tanto idolatraba y cuyo fracaso relató en Muerte en la tarde, la obra con la que en 1932 oficializaría definitivamente su amor por la tauromaquia.

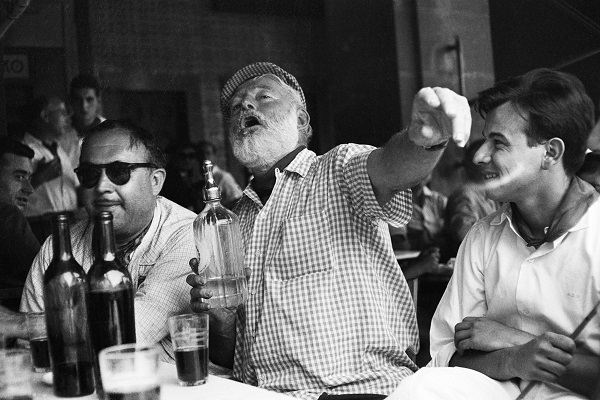

Hemingway, durante su última visita a Pamplona.

Si alguien pensó que la querencia del escritor norteamericano hacia Pamplona y sus fiestas concluiría una vez culminada la novela que éstas le habían inspirado, se equivocaba de medio a medio. Regresó en los años siguientes, 1927 y 1928. Lo hizo con su segunda mujer, Pauline Pfeiffer, que le había acompañado como periodista en visitas anteriores, y juntos frecuentaron los lugares que ya constituían hitos insoslayables en sus peripecias navarras, incluidos el Café Iruña o los salones de La Perla. Parece que Hemingway aprovechó la estancia para esbozar distintos pasajes de Muerte en la tarde y no cabe duda de que se embarcó en varias de esas borracheras ciclópeas que tanta fama le dieron y que engrosan su nutrido anecdotario sanferminero. El escritor interrumpió su relación con las fiestas durante un breve periodo y no volvió a Pamplona hasta 1931. Fue aquél un viaje especial. Acababa de proclamarse la II República y Juanito Quintana había abrazado la causa con fervor, lo que quizá influyó en que Hemingway —que también simpatizaba con el republicanismo, aunque lo hiciese a su modo— acudiera a visitar a su viejo amigo. Ambos se embarcaron aquel año en largas conversaciones sobre política y las nuevas expectativas que se abrían en una España en la que todo estaba por hacer, y por más que no abandonara ni sus aficiones taurinas ni la atención a su familia —en esa ocasión le acompañaron su mujer y su hijo—, es de suponer que las divagaciones compartidas en torno a un futuro incierto ocuparon buena parte de aquellas vacaciones que, aunque él no lo supiera, iban a ser las últimas que pasaría en Pamplona durante una buena temporada.

No volvió en los años siguientes y a partir del 18 de julio de 1936 las circunstancias abolieron toda connotación festiva en un país que empezaba a desangrarse por las costuras de su irascibilidad. Al inicio de la guerra civil, Juanito Quintana, que también era un gran aficionado a los toros, se encontraba en la feria francesa de Mont de Marsan y, dada sus conocidas simpatías por la República, decidió permanecer en Francia. Pamplona se había adherido desde bien pronto al bando franquista y volver allí suponía arriesgarse a acabar en una celda o delante de un pelotón de fusilamiento. Hemingway, que por aquella época andaba descubriendo el Caribe, se instaló en 1937 en Madrid para cubrir el conflicto y es posible que allí recibiera alguna noticia de aquella Pamplona enfrascada en su propio ajuste de cuentas que años después retrataría el falangista Rafael García Serrano en su novela Plaza del Castillo. También él razonó, como su amigo Quintana, que no era aconsejable que se dejara ver por allí, teniendo en cuenta que su identificación con las tesis republicanas era pública y notoria, y quizá por eso no retomó su afición por los Sanfermines hasta que hubieron pasado veintidós años desde su última visita.

Escultura de Hemingway en el Café Iruña.

La capital navarra volvió a acoger sus pisadas en el verano de 1953, en un regreso que tuvo mucho de simbólico. Para empezar, porque Hemingway ya no era el escritor incipiente que fue cuando se había dejado caer por allí por vez primera: ya había publicado algunas de sus obras más notables —como Tener y no tener o Por quién doblan las campanas, aunque en España no se leerían hasta la década de 1970— y su nombre resplandecía como uno de los más importantes de las letras internacionales. Para seguir, porque pudo reencontrarse con Juanito Quintana, que había vuelto a la ciudad y purgaba en ella su propio exilio interior. Para finalizar, porque pudo comprobar cómo la lectura de The Sun Also Rises, o Fiesta, llevaba hasta aquellas tierras a multitudes de extranjeros que querían ver con sus propios ojos lo que habían conocido a través de las palabras que él había escrito. Acaso por un cierto temor a verse importunado por las autoridades, Hemingway y su esposa, Mary Welsch —a aquellas alturas iba ya por su cuarto matrimonio— optaron por alojarse en Lecumberri, una localidad que dista unos cuarenta kilómetros de la capital. Pero la lejanía de la fiesta debió de inquietar o disgustar a Hemingway hasta el punto de que, el mismo 7 de julio, resolvió trasladarse a Pamplona e instalarse en La Perla. También revestía esa decisión cierta simbología. En su primer viaje, el entonces aspirante a novelista había intentado hospedarse en aquel establecimiento, pero se lo impidieron sus altas tarifas. No obstante, su propietaria de entonces, una mujer que respondía por Ignacia Erro, los recondujo a una pensión que ocupaba el número cinco de la calle Eslava y les ofreció una amistad que se tradujo en facilidades para acceder a las corridas —los toreros se vestían en los aposentos de su negocio antes de dirigirse al ruedo— y la inmersión del escritor en ciertos ambientes de la sociedad pamplonesa. Ahora que regresaba con la pechera cargada de galones, el ingreso en la habitación 217 de La Perla debió de suponer para él una especie de ratificación mundana de su gloria.

Si hasta entonces había admirado a Cayetano Ordóñez, en aquella estancia comenzó a venerar a su hijo Antonio, al que vio torear y con el que compartió una cena en el restaurante Las Pocholas, que se ubicaba en el paseo de Sarasate. Y en un gesto insólito que no había tenido precedentes, se adentró en la capilla de San Fermín y pasó un buen rato orando ante la imagen del patrón, en lo que acaso fuese una premonitoria despedida si se piensa que tardarían en volver a verse. La fama cada vez dificultaba más sus movimientos y no hay constancia de que Hemingway se planteara regresar a Pamplona hasta que llegó el verano de 1956. Para entonces ya le habían dado el premio Pulitzer, que obtuvo en 1953, y acababa de coronar su trayectoria con el Nobel de Literatura, que le habían concedido un par de años antes. Parece que llegó a trasladarse a España a principios de aquel verano con la intención de disfrutar otra vez los Sanfermines, pero la rumorología cuenta que un hallazgo inesperado acabó por modificar sus planes veraniegos. Cuando se registró en el hotel Ritz de Madrid, donde pensaba hacer escala antes de poner rumbo al norte, algún empleado recordó que en las catacumbas del establecimiento reposaba desde años atrás un paquete a nombre del escritor. En su interior, un sorprendido Hemingway encontró viejas anotaciones suyas que le remitieron a épocas de su biografía que casi se habían difuminado en su memoria, y el hallazgo lo impresionó tanto que modificó radicalmente sus planes y permaneció en Madrid durante dos semanas, revisando sus antiguos apuntes y esbozando a partir de ellos lo que serían las líneas maestras de París era una fiesta. Se le frustró, así, su viaje a Navarra, pero en cierto modo lo compensó cuando en septiembre de ese mismo año pasó por Pamplona para buscar a su querido Juanito Quintana —ambos volvieron a compartir mesa y mantel en Las Pocholas— y dirigirse con él a la Feria de San Mateo, en Logroño, donde toreaba el recurrente Cayetano Ordóñez.

Busto de Hemingway ante la plaza de toros de Pamplona.

Tuvieron que transcurrir otros tres años para que apareciera por los que iban a ser sus últimos Sanfermines. Aquel mes de julio de 1956, Hemingway llegó a Pamplona investido con los honores del Nobel y acompañado por una corte de acompañantes que ratificaba su papel de rey indiscutible de la fiesta. La ciudad lo recibió por todo lo alto y tanto los vecinos como los turistas que habían llegado a ella animados en buena medida por los ecos de su Fiesta lo paraban por la calle para retratarse junto a él o pedir el consabido autógrafo. Como si la vida cerrase el círculo, aquella última estancia vino a ser un reverso de la primera. Si en el ya lejano 1923 el escritor se había dejado caer por la Plaza del Castillo como un paria, ahora la recorría embebido de la gloria que concede la conciencia anticipada del paso a la posteridad. Quedan abundantes fotografías de ese último paso de Hemingway por Pamplona, como permanecen en la ciudad abundantes rastros que hablan del afecto que se profesaron uno y otra. Se conserva la habitación que ocupó en La Perla —tras la última reforma, ya no es la 217, sino la 201— y una escultura lo inmortaliza acodado en una barra secundaria del Café Iruña. Tiene un busto presidiendo la entrada al callejón de la plaza de toros, al final de la mítica calle Estafeta y al inicio del paseo que lleva su nombre, y continúan en pie los edificios que acogieron el Hotel Quintana o Casa Marceliano. Por más que Fiesta no sea su novela más lograda —el mejor legado de Hemingway siguen siendo sus cuentos y esa maravilla que tituló El viejo y el mar—, la posibilidad de recorrer las calles pamplonesas buscando los rincones en los que se amaron y se odiaron sus protagonistas no deja de ser un aliciente. Quizá pretendía entregarse a ese juego el mismo Hemingway la tarde de 1961 en que telefoneó para reservar su habitación acostumbrada en el Gran Hotel La Perla, cuando aún no había decidido quitarse la vida y el verano que estaba por llegar se antojaba radiante y prometedor. Quién puede asegurar que unos días después, mientras introducía el cañón de la escopeta en su boca y se disponía a apretar el gatillo, no pasaron por su mente, como una sucesión de instantáneas, los recuerdos de aquellos días felices en los que se inició en los misterios de una celebración tan bulliciosa como primaria, cuando las fiestas hacían explosión al mediodía y el sol aún se elevaba.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: