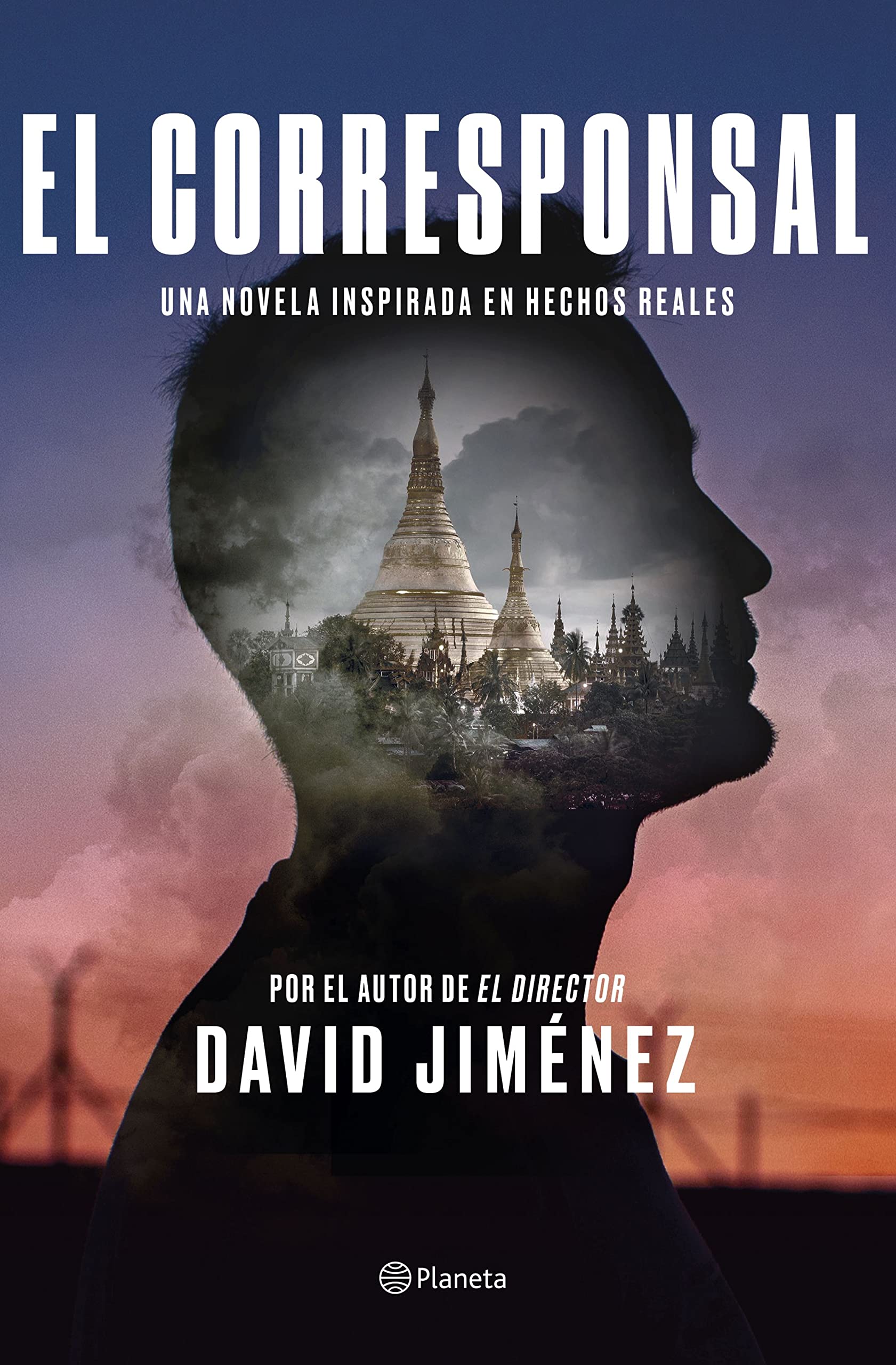

David Jiménez (Barcelona, 1971) no quiere hablar de periodismo, pero todavía sigue escribiendo libros de su pasión… Asegura —ojalá lo desmienta pronto— que esta sí es la despedida. Jiménez fue director de El Mundo apenas un año y reportero en Asia durante casi dos décadas. Ha plasmado en su segunda novela (El corresponsal, Planeta) su experiencia en coberturas y conflictos.

***

—El director, El corresponsal… ¿habrá algún libro titulado El becario de tu etapa en la redacción de El Mundo?

—Con El corresponsal creo que he completado todo lo que podía escribir sobre periodistas. Ya mis primeros libros (Hijos del monzón o El lugar del más feliz del mundo) eran obras de reporterismo literario. El director no deja de ser un gran reportaje del año que viví como director de El Mundo. Aquí tenemos la aventura de los reporteros y un viaje a cómo es ese mundo, íntimo y personal, de los corresponsales.

—¿Has pensado cómo hubiera sido tu carrera profesional si en 1998 no das el salto a la corresponsalía en Asia?

—Me fui de corresponsal para evitar precisamente la carrera que me esperaba en la redacción. Estaba cubriendo ruedas de prensa que me aburrían. Me enviaban a cubrir las noticias de los atascos de tráfico en las operaciones salida y estaba convencido de que lo realmente importante no estaba pasando ahí. Por eso, un día entré en el despacho de Pedro J., entonces director, y me ofrecí como voluntario para irme de corresponsal al único lugar donde no tenían en ese momento: el Extremo Oriente. Lo que no sabíamos ni él ni yo es que iba a volver 18 años después a ocupar su puesto.

—La novela exhibe un gran idealismo contagioso. ¿Qué queda del periodista que se fue a Hong Kong en principio solo para seis meses y luego, si funcionaba la cosa, se quedaría más tiempo?

—En la trinchera de la corresponsalía o en el despacho he intentado siempre ser un periodista. Ni traté de ser el protagonista en la guerra, como vemos ahora que hacen algunos que cubren conflictos, ni quise hacer política ni periodismo institucional como director. Sé que suena un poco ingenuo, pero a mí lo que me ha interesado siempre es el periodismo en su esencia más pura. Queda alguien que tiene la curiosidad por conocer cosas y el deseo de compartirlas. Eso es lo que me ha interesado: contar buenas historias a la gente. Y todo lo demás que rodea al periodismo me ha interesado menos. En el despacho de El director el corresponsal que fui durante casi 20 años recibió un golpe a su idealismo, pero también lo había recibido antes, y luego por una extrañísima razón recupero esa ilusión, porque si no me costaría mucho hacer este trabajo.

—¿Te sentiste en algún momento, como dice un personaje de la novela, “Hemingway disfrazado de Peter Pan”?

—Hay un momento al que el reportero le llega la mediana edad y está en una situación difícil porque no tiene el valor del reportero intrépido, joven, que se la juega muchas veces de manera inconsciente. Tampoco puede regresar a la redacción porque es un inadaptado: no le interesan las carreras ni la política de empresa y muchas veces se queda en tierra de nadie. Lo he visto en compañeros. A mí me arrancaron de mi momento Hemingway con una oferta para ser director del periódico y volver a España después de casi 20 años fuera. No tuve tiempo ni de hacer una transición. Fue un salto tan brusco que pasé de una trinchera a otra prácticamente de la noche a la mañana.

—En realidad sí hubo una transición con el curso en Boston con la beca Nieman, en la Universidad de Harvard, al acabar tu etapa de corresponsal y antes de tu etapa de director.

—En realidad en ese año mi mente seguía estando en la corresponsalía. Fue un receso que probablemente influyó en la decisión de escogerme como director trabajando en proyectos de transformación digital.

—¿Aún tienes el síndrome del corresponsal?

—Durante varios años, después de dejar de cubrir guerras, revueltas y desastres naturales, seguía durmiendo pendiente del teléfono y pensando que en cualquier momento me iban a llamar porque había pasado algo y me iba a tener que ir. Ahora ya no. La novela es quizá el epitafio de mi etapa como corresponsal, donde rompo definitivamente el vínculo. Ahí cuento mi experiencia y me abro como el corresponsal que fui. Ya he saldado las cuentas pendientes con el periodismo, y esto se produce a la vez que estoy iniciando proyectos cinematográficos, documentales, podcast y abriéndome a un mundo nuevo. De hecho, ha desaparecido el modo de vida, de aventura, que relato en El corresponsal. Los estudiantes de Periodismo van a tener que leer el libro para saber cómo era esa época.

—¿Te ves como una mezcla de Daniel Vinton y Miguel Bravo, o has aportado mucha ficción para crear estos dos personajes, en principio antagonistas, que se complementan y se necesitan?

—El otro día alguien me preguntaba si era cierta la historia de amor de Miguel Bravo que aparece en el libro. Habrá que dejar algo al misterio. Ese es uno de los privilegios de la novela. En El director yo tenía que contar la verdad. No podía desviarme en ningún detalle y, en cambio, una novela te permite jugar entre la realidad y la ficción. El libro es muy cercano a la realidad. Yo en algún momento fui el joven Miguel Bravo, idealista, que cree que va a cambiar el mundo sin darse cuenta de que quizá es el mundo el que le va a cambiar a él. Y también en algún momento debí ser Daniel Vinton, el reportero desencantado que se empieza a preguntar si lo que ha hecho o está haciendo, yendo a todos esos lugares jugándose el tipo, sirve para algo. Y ahí es donde ellos dos se van a encontrar y van a necesitarse mutuamente. Miguel Bravo va a necesitar algo de la veteranía cínica de Vinton, y este, en su gran oportunidad para reengancharse al oficio, va a necesitar algo del idealismo de Bravo.

—También hay algún personaje, como el fotógrafo japonés Kenji Nagai, que sí aparece con su nombre real.

—Es un homenaje, porque yo vi cómo lo mataron a pocos metros de donde yo estaba. Siempre he pensado que podría haber sido yo. Cuando los soldados birmanos empezaron a disparar en la Revuelta del Azafrán él se fue por el lado izquierdo de la calle y yo me fui por el derecho. Fue una causalidad. En la guerra muchas veces no muere el novel o el inexperto, sino que fallecen los que están en el sitio equivocado en el momento equivocado. Son de esas cosas que te marcan. Y una manera de homenajear a Kenji y a todos los que no han vuelto de esas coberturas era darle el nombre real y contar su vida también.

—En tus primeras coberturas de conflictos, sobre todo en Timor, donde estuviste más cerca de morir, ¿te creías un impostor? Es decir, asumías que eras muy joven, que “no debería estar aquí y quiero ser corresponsal”, pero que en realidad ese no era tu mundo.

—Timor fue mi primera guerra. Yo estaba de luna de miel en Bali y el periódico me dejaba mensajes en el hotel porque sabían que estaba ahí. Al final terminé suspendiendo el viaje de novios y acabé cubriendo mi primera guerra, que fue, como dices, quizá en la que estuvo más cerca de que me mataran. En aquella época, quizá por la juventud, yo no sentía miedo. El miedo lo viví más adelante, cuando tuve hijos. Empecé a preocuparme mucho más por lo que me podía pasar a mí y lo que eso supondría para mis hijos.

—¿Recuerdas cuando te pasó? ¿En qué momento exacto?

—Me acuerdo perfectamente. Estaba en Afganistán. Era una carretera que había sufrido emboscadas y unos días antes detuvieron a un autobús y cortaron las orejas a todos los pasajeros. Recuerdo empezar a mirar a todos los lados, inquieto, y creo que por primera vez, más allá de situaciones concretas de peligro, sentí miedo y empecé a preguntarme: “¿Qué hago yo aquí?”. En ese momento ya era padre y pensaba que si me ocurría algo no era lo que me pasaba a mí, sino la faena que les hacía a mis hijos. Claro, hay un momento en el que Vinton le dice al joven Bravo ante la muerte de Kenji: “Lo han matado como a un perro, ¿y de qué habrá servido? Como mucho pondrán su nombre a un premio periodístico”. Ahora miro el momento donde tuve miedo por primera vez y los diez años que estuve yendo a Afganistán… y cuando ves que los talibanes vuelven a estar en el poder y las mujeres son reprimidas brutalmente, y las niñas están fuera de la escuela, es inevitable preguntarte si valió la pena el sacrificio tan brutal que hicieron periodistas como Julio Fuentes, que fueron asesinados en el terreno. Creo que es mejor verlo no como una guerra concreta, sino como el mérito y el trabajo de exponer la brutalidad y recordarnos a todos de lo que somos capaces las personas. Ha habido casos, como en Vietnam o Yugoslavia, en los que esas coberturas de los reporteros contribuyeron a cortar la guerra, bien cambiando la opinión pública en el caso estadounidense o haciendo que los políticos movieran el trasero en el caso de Yugoslavia.

—¿Cómo valoras la cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania?

—Putin es un bruto. Es nuestro Gengis Kan moderno, pero incluso a alguien tan despiadado le importa la imagen y lo que transmite. Por eso ha construido una máquina de propaganda como la que tiene. Imaginemos que no hubiera nadie que fuera testigo de lo que está pasando en Ucrania… Estoy convencido de que ya estaríamos hablando de un país convertido en solar de escombros. Al final los compañeros que se juegan la vida en Ucrania son eso que decía Kapuściński: “la linterna que alumbra las cucarachas”. Su trabajo no es juzgarlas ni aplastarlas, sino exponer lo que ocurre. El problema es dónde estábamos los últimos 20 años cuando Putin construía un régimen fascista. Los políticos miraban a otro lado y los periodistas no cubrían el país porque estábamos preocupados por nuestra reyerta política en casa, corresponsalías que han cerrado. Existía desinterés de la audiencia en lo que estaba pasando y ahora nos damos cuenta de que nos golpea en casa lo que estaba pasando tan lejos de nosotros. No tengo grandes esperanzas, pero ojalá que los medios se den cuenta de que sigue siendo muy importante contar el mundo.

—Es bastante grave que muchas corresponsalías hayan desaparecido.

—Los dictadores intentan que sus países vivan en un cuarto oscuro. No hay ninguna sorpresa en que un déspota lleve al apagón como ocurre en Corea del Norte o en Birmania. Antes de ese apagón eran muy pocos los medios que tenían algo que se pudiera llamar un corresponsal en la zona. Había mucho freelance. Si uno va a la hemeroteca seguro que te encontrarás más noticias de Abramovich en Londres que lo que estaba pasando en Rusia. Nosotros no podemos controlar lo que hagan los dictadores, pero sí podemos controlar nuestro empeño en informar. Evidentemente a Corea del Norte no puedes ir de corresponsal. Bueno, habrá que ir yendo como sea. Yo me hice pasar dos veces por empresario para entrar en aquel país e informar de lo que pasaba allí. En adelante tendremos que seguir contando lo que pasa y buscándonos la vida como hemos hecho siempre.

—Escribes en El corresponsal: “A todos nos horroriza la verdad. Eso es verdad, pero nunca conocí a nadie que no quisiera escuchar cómo era estar allí. Nada alimenta la vanidad como volver vivo del infierno. La gente muere alrededor, pero estás vivo. Te sientes especial. ¿Puede haber algo más adictivo?”.

—Es un riesgo la adicción al riesgo, valga la redundancia. Recuerdo salir de situaciones de peligro y sentir ese chute de adrenalina, creerte casi inmortal, y que las cosas malas les pasan a los demás. Y luego, sin embargo, viendo caer a compañeros y haciéndote más mayor, pues sí, admites que un día te puede tocar a ti. Creo que hay un límite en cuánto tiempo puedes estar en la trinchera del reporterismo. Llega un momento en que son otros los que vienen por detrás a ocupar ese sitio. Una nueva generación de reporteros está viendo la luz en Ucrania, yendo a su primer conflicto. A mí me admira que, a pesar de la precariedad, siga habiendo gente dispuesta a jugársela y que tengan esa vocación de contar las guerras. Eso lo veo como una esperanza.

—En la novela abundan los consejos a reporteros. Algunos pueden ser tuyos, porque es tu voz.

—El veterano Daniel Vinton apadrina en cierto modo a Miguel Bravo, al joven que llega a su primera cobertura. Recuerdo en medio de un tiroteo en Afganistán ocultarme detrás de la puerta de un coche y un periodista francés, ya con años de experiencia, me dijo que me pusiera detrás del motor o de la llanta, porque donde estaba no tenía ninguna protección. Es decir, había compañeros que detectaban que tú estabas “verde” y te querían ayudar. Es verdad que al final en esas situaciones cada uno tiene que buscarse la vida por sí mismo y también es un mundo muy competitivo. En El corresponsal he querido contar esa camaradería única que se crea en los conflictos entre los periodistas, pero también las trampas y la rivalidad que existen y de las que he sido testigo. Es muy curioso que gente que es capaz de jugarse la vida en un lugar olvidado del mundo luego le oculte el teléfono satélite a un compañero o se lo robe por el suyo que se ha roto. Eso yo lo he visto.

—¿Pensaste en algún momento de tus inicios como corresponsal en Asia que ibas a escribir pasados unos años una ficción de estas características?

—Teniendo en cuenta que mi primera obra (Hijos del monzón, Kailas) fue rechazada por media docena de editoriales, lo que pensé en cierto momento es que nunca publicaría. Y ahora El corresponsal es mi quinto libro. Es verdad que en mi experiencia como reportero me he encontrado a personajes fascinantes y situaciones al límite que son muy literarias. Si a eso le añades países como Birmania, con su exotismo oriental, belleza increíble y régimen totalitario, recrear ese mundo y llevarme a los lectores introduciéndoles en esa aventura era una opción natural. Y, además, ¿qué mundo voy a ser capaz de recrear mejor? ¿El de los reporteros, que es el que he vivido, o el de los médicos forenses? Los escritores suelen hacer mejores libros cuando escriben de las cosas que conocen.

—Aunque también has dicho que con este libro te despides de obras centradas en el periodismo.

—En realidad estoy harto de hablar de periodismo. Si no me preguntaran, callaría la boca. Hay algún compañero que todavía no ha olvidado El director y a veces dice: “Ya está este dando lecciones”. Estaría encantado de no dar ninguna, pero como de lo único que sé o he hecho ha sido periodismo, pues puesto a hablar de algo mejor será de lo que sé que de la inmortalidad del cangrejo. No he escogido ese papel de denunciante de los males del periodismo, ni me gusta. Lo que ocurre es que tras la publicación de El director se me pregunta por el estado de mi profesión y doy mi opinión sincera, que a veces molesta porque sabido es que los periodistas no tenemos mucha capacidad de autocrítica.

—¿No te cansa que en la intensa promoción que estás teniendo de El corresponsal te pregunten más por los tertulianos o tu anterior libro que por las aventuras de los corresponsales en Birmania?

—El director fue un éxito, un best seller. Fue un libro que me trajo un buen número de enemigos y me hizo perder algunos buenos amigos. Hay una parte del establishment periodístico que no me ha perdonado que lo escribiera; y probablemente no lo hará nunca. Y a la vez hay una parte mayoritaria dentro y fuera del periodismo que me sigue agradeciendo haber escrito ese libro. Yo lo he dejado atrás, pero es cierto que a pesar de que han pasado casi tres años y en las presentaciones y en las entrevistas se me sigue preguntando por El director. Creo que eso es bueno. Lo malo para un escritor es que sus obras se olviden y se descataloguen. Eso quiere decir que mi anterior libro sigue estando vivo y a la vez creo que El corresponsal tiene su propio espacio. Ninguno de los dos son libros escritos para periodistas. Son los últimos en los que he pensado escribir. Escribo para lectores de todo tipo. He intentado llevar la parte menos conocida de nuestro oficio de una manera interesante y atractiva al mayor número de lectores posibles. Creo que es una aventura apasionante y que, más allá de que los personajes sean reporteros, lo que hay es un desnudo de la condición humana cuando es llevaba al límite.

—¿Cuál ha sido tu proceso creativo para escribir la novela? ¿Escribes a impulso, por rachas? ¿Con una ración diaria de folios?

—Soy indisciplinado. No tengo la capacidad de decir: “Me levanto todos los días a las cuatro de la mañana y escribo hasta la una; a las cuatro retomo y hasta las ocho”. Hay autores que son capaces de hacer eso. Yo no. Los libros “se me escriben” primero en la cabeza. Los personajes se van creando y desarrollando en mi mente. La trama igual. Y cuando ya está escrito en mi cabeza es cuando ya me pongo delante del ordenador. Y ahí, como hago muchas otras cosas, voy encontrando espacios para introducirme en la historia. Me gustaría tener más tiempo y a lo mejor hacer como otros autores: aislarme para poder escribir, pero tengo que compaginarlo con otras cosas desde el punto de vista familiar y profesional. Sí que hay un momento en el que necesito huir de todo y quedarme solo, con mis personajes y mi historia. Ahí desconecto completamente. Es un lugar en el que me encanta estar y de repente vivo lo que estoy escribiendo. En este caso, incluso más. Cuando estaba escribiendo El corresponsal hubo un golpe de estado en Birmania y de nuevo vi imágenes de la represión en las calles. Fue revivir otra vez lo que estaba viviendo en parte.

—¿Releíste reportajes tuyos de hace años en Birmania? ¿Te documentaste de alguna manera?

—Sí que fui a coberturas que había hecho. Rebusqué en esos personajes que me había encontrado y me habían fascinado. Para situar al joven periodista y al veterano tuve que volver a mis inicios de corresponsal. Eso era más difícil que rememorar la última etapa en el periódico. Intenté redescubrir lo que sentía en mi primera cobertura, el miedo que tuve, cómo se forjaron las amistades que creé en esos lugares… Aunque tengo una terrible memoria para los nombres, sí es buena para las situaciones. No me costó mucho volver al David Jiménez novel que hace muchos años se fue de aventura.

—Y también cómo se ningunea desde algunas jefaturas de las redacciones al joven corresponsal.

—Hay una gran frustración del corresponsal con la redacción y con sus jefes que se transmite también en el libro. Todos hemos sufrido una situación en la que estás cubriendo algo que crees importantísimo, de una manera especial, llamas al periódico y te dicen: “No hay espacio, porque hay un partido Real Madrid-Barcelona” y los de Deportes tienen una página más. Normalmente los jefes de Internacional en el periodismo anglosajón y también en el francés tienen experiencia en el extranjero. Y en España te encuentras muchas veces que no la tienen. A mí me decían siempre: “Qué raro que hayan cogido un corresponsal y lo hayan convertido en director”. Eso es raro en España. Lo difícil es que en un gran diario del mundo, ya sea The New York Times o The Wall Street Journal alguien llegue a la dirección sin haber sido corresponsal. Tiene que estar en tu currículo. Y si no, lo tienes mal. Pero en España a ese cargo siempre se ha llegado de otra manera. Recuerdo mucho las palabras que me decía Fernando Múgica, mi primer jefe de Internacional en El Mundo. Estando en una cobertura en Afganistán me quejé y le dije que por qué no se había publicado una de las crónicas que había hecho sobre los muyahidines. Él me dijo que entendía mi frustración. “Yo llevo doce años trabajando en la redacción atado a este escritorio y nada me gustaría más que cambiarte el sitio”. Él tenía el alma de un gran reportero. “¿Por qué no te vienes tú a hacer la sección y yo me voy a Afganistán?”, me sugirió. Y a partir de ahí, no me volví a quejar nunca más. Eso me puso en mi sitio y me hizo entender que el trabajo de la redacción es muy ingrato y muy duro.

—Supongo que seguirás compaginando esa carrera como autor con producciones de series, documentales y de películas. ¿Cómo te ves en los próximos diez años de carrera profesional?

—Es un poco impredecible. Siempre me ha importado poco el formato o dónde. Si la historia es buena me vale un podcast, un documental o un reportaje. Es verdad que a raíz de llevar El director al cine han surgido otros proyectos audiovisuales que me interesan. Es un mundo que quiero explicar, porque te trae la oportunidad de llevar esas historias a una audiencia mayor que normalmente no está al alcance de un reportaje. Siempre me preguntan si voy a fundar un diario. No sé si el periodismo español necesita otro ex director de El Mundo montando otro medio. Ya tenemos varios. A veces me envían CVs y me dicen que si algún día edito El Normal, ese diario mítico que se menciona en El director, llámame. Les contesto que no me envíen su currículo, sino que me envíen un reportaje.

—¿Hay alguna oferta cinematográfica para El corresponsal?

—Ha habido algún interés. Están los ejemplos de El año que vivimos peligrosamente o Los gritos del silencio. Se han hecho buenas películas basadas en libros de reporteros, y habrá que ver si Miguel Bravo y Daniel Vinton dan ese juego. Me encantaría que mi novela se pudiera llevar al cine. Siempre es un gusto, aunque también es entregar tu trabajo en manos de otros y tienes que confiar en quién lo hace porque también hay muchos autores que quedan defraudados con el resultado. En mi caso, con la película El director, tengo la certeza de que está en las mejores manos.

—¿Qué te parecen las ferias del libro y las firmas a los lectores?

—Tengo una relación de amor-odio. Aprecias el contacto con los lectores, pero a veces te sientes como un mono en el zoo. Los autores metidos en casetas y la gente pasando para ver qué autor les hace más gracia. Cualquiera día nos lanzan cacahuetes (risas). Con El director viví mis primeras firmas de éxito, pero con mis primeros libros venían la familia y los amigos. Recuerdo que un año me tocó firmar al lado de Belén Esteban, que tenía colas kilométricas y debió de terminar con tendinitis en la muñeca.

—¿Y tu experiencia del pasado 23 de abril en Sant Jordi?

—En Barcelona este año era normal ver a autores con grandes carreras literarias firmando junto a youtubers con cientos de fans que colapsaban los accesos. Me parece bien su éxito, quizá sirva para introducir a lectores jóvenes en la lectura, pero cada vez más las ferias están siendo tomadas por gente que ni siquiera ha escrito los libros que promocionan. Si no se organiza mejor, por ejemplo creando espacios más diferenciados, los autores que hacen literatura dejarán de ir.

—¿Sabes cómo está Chuan, el invencible, el niño boxeador, uno de los protagonistas de Hijos del monzón, su primer libro?

—Publicamos una edición nueva de Hijos del monzón y viajé a Asia para intentar buscar a los protagonistas de aquel libro. No había conseguido su sueño de convertirse en un profesional del boxeo. Había tenido un accidente de moto, se había lesionado, y eso había forzado su retirada. Ahora vivía en el campo. Una de las cosas que más ilusión me hace de mi carrera literaria es que ese libro, que fue el primero, y se publicó hace ya 15 años, siga leyéndose sin estar prácticamente en ninguna librería, sin ninguna promoción, pasado tanto tiempo, solo porque la gente lo recomienda. Es una obra que se mantiene viva. A mí me hace más ilusión eso que la explosión de un libro que a lo mejor tenga mucho éxito seis meses, desaparezca, quede en el olvido y la editorial lo retire. Hay pocas cosas más duras para un escritor que ver que un libro en el que puso tanto muere y deja de tener lectores. Estoy contento de que El botones de Kabul, mi primera novela, la haya reeditado Booket [la primera vez la publicó La Esfera de los Libros]. Estuvo descatalogada un breve periodo. Me hace ilusión que sigan vivos los cinco libros que he publicado y que encuentran lectores.

—¿Ya no vas a volver a El lugar más feliz del mundo [libro de no ficción publicado por Kailas en 2013]?

—El lugar más feliz del mundo es eso que uno va buscando toda la vida y que al final, aunque suene un poco a libro de autoayuda, tienes que encontrar mucho más cerca, en uno mismo. Yo lo hallé como corresponsal. Es el mejor trabajo que hay en el periodismo: jefes a miles de kilómetros de distancia, libertad… y en la época en la que yo lo ejercí, medios para contar las historias que tú creías importantes. Siempre lo recordaré con cariño. Y, sin embargo, las etapas que han venido después han sido igualmente excitantes e interesantes. Cuando veo lo que sucede en Ucrania y estoy en el sofá viendo el Telediario me entra un hormigueo en el estómago y ganas de coger la mochila e irme para allá, pero afortunadamente luego recapacito y pienso que ahora es el turno de los que han cogido el testigo para contar esas guerras. Y a lo mejor yo puedo aportar más en otros sitios.

—En el podcast Hotel Jorge Juan, de Javier Aznar, hay un cuestionario Proust que siempre arranca con la pregunta de cuál es la idea de felicidad perfecta del entrevistado. ¿Cuál es la tuya?

—En diciembre de 2021 estuve en una isla perdida de Tailandia. No había un solo turista. Quizá esa es la felicidad perfecta, pero incluso esa es pasajera. Después de un rato quieres otra cosa y quieres volver a estar con los tuyos. En un momento de la novela se describe a Daniel Vinton: “Cuando está en casa quiere volar y cuando ha volado quiere regresar al hogar”. Yo me siento muy identificado con eso porque es lo que me ha pasado muchas veces, pero para mí, ahora mismo, la felicidad es el privilegio absoluto de poder escoger lo que quiero hacer y poder decir que no a aquello que no me apetece, tanto en mi vida personal como profesional. He llegado a ese estado. Me ha costado 50 años, pero estamos ahí.

—Has vivido dos veces en Estados Unidos, en Madrid, en Barcelona, en Hong Kong, en Bangkok… ¿En qué ciudad te gustaría hacerlo ahora y todavía no lo has hecho?

—[Silencio de tres segundos] ¿La Habana? [Otro silencio de tres segundos] Cabo Verde. Tokio… tantos y tantos sitios. Necesitaría mil vidas para vivir en todos los lugares que me gustaría. A mí Madrid, que es mi ciudad, me aplatana, y creo que el escritor necesita estar estimulado por cosas nuevas. Y por eso, a pesar del Covid, he seguido viajando y en los próximos años me gustaría vivir fuera de España. ¿Dónde? Eso es lo difícil. Hay tantos lugares interesantes que será difícil escoger, pero sí que echo de menos el despertarme y no saber qué va a pasar durante el día. Eso te lo da mucho la vida del corresponsal y te lo da menos la vida del escritor. Por esto también escojo para escribir libros que me obligan a viajar y a vivir experiencias, para luego trasladárselas al lector.

Este hombre llama fascista a Putin. Putin invade Ucrania para desnazificar. Los progres llaman fascistas a los que no son como ellos. Los socialistas y nacionalistas llaman fascistas a los nacional-socialistas. Algunas personas llaman fascistas a los etarras aliados de los socialistas. Estos dicen que no, que son antifascistas y que los fascistas son quienes les llaman fascistas. Estoy empezando a creer que Mussolini no debía ser tan malo.