Tras terminar la Guerra de Secesión, un grupo de artilleros mutilados (en el Gun-Club había un brazo completo por cada cuatro personas y solo dos piernas por cada seis), decide fabricar un cañón gigante para enviar un proyectil a la luna. En esta novela Jules Verne (Nantes, Francia, 1828 – Amiens, Francia, 1905), demuestra que es un anticipador de la ciencia y la tecnología, y convierte toda la empresa en una sátira antibelicista cargada de humor, en la que no duda en lanzar implacables dardos contra los estereotipos más desquiciados del carácter estadounidenses.

Zenda publica las primeras páginas de De la tierra a la luna (Nórdica).

Durante la guerra federal de los Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore, en pleno Maryland, se estableció un club muy influyente. Ya se sabe con qué energía se desarrolló el instinto militar en ese pueblo de armadores, de mercaderes y de mecánicos. Simples negociantes saltaron de su mostrador para improvisarse como capitanes, coroneles, generales, sin haber pasado por las escuelas de aplicación de West Point; pronto igualaron en «el arte de la guerra» a sus colegas del viejo continente, y, como ellos, obtuvieron victorias a fuerza de prodigar las balas, los millones y los hombres.

Pero en lo que los americanos superaron singularmente a los europeos fue en la ciencia de la balística. No porque sus armas alcanzasen un grado más alto de perfección, sino porque consiguieron dimensiones inusitadas y por consiguiente obtuvieron alcances desconocidos hasta entonces. En cuanto a tiros rasantes, oblicuos o de frente, de sesgo, de enfilada o de flanco, los ingleses, los franceses y los prusianos nada tienen que aprender; pero sus cañones, sus obuses y sus morteros no son más que pistolas de bolsillo frente a los formidables ingenios de la artillería norteamericana.

A nadie debe asombrar esto. Los yanquis, esos primeros mecánicos del mundo, son ingenieros como los italianos son músicos y los alemanes metafísicos: de nacimiento. Nada más natural, a partir de ese momento, que verles aportar a la ciencia de la balística su audaz ingenio. De ahí esos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero igual de sorprendentes y mucho más admirados. Son de todos conocidas en este género las maravillas de Parrott, de Dahlgren, de Rodman. A los Armstrong, los Palliser y los Treuille de Beaulieu no les quedó sino inclinarse ante sus rivales de ultramar.

Así pues, durante la terrible lucha de nordistas y sudistas, los artilleros estuvieron en el candelero; los periódicos de la Unión celebraban sus inventos con entusiasmo, y no había mercader tan corto ni booby tan cándido que no se rompiera día y noche la cabeza calculando trayectorias insensatas.

Ahora bien: cuando un americano tiene una idea, busca un segundo americano que la comparta. Si son tres, eligen un presidente y dos secretarios. Si cuatro, nombran un archivero, y el negociado funciona. Si cinco, se reúnen en asamblea general y el club queda constituido. Eso ocurrió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundió y con el primero que lo barrenó. Ese fue el núcleo del Gun-Club. Un mes después de su formación, contaba con mil ochocientos treinta y tres miembros efectivos y treinta mil quinientos setenta y cinco miembros correspondientes.

Una condición sine qua non era impuesta a todo aquel que quería entrar en la asociación: la condición de haber imaginado, o al menos perfeccionado, un cañón; a falta de cañón, un arma cualquiera de fuego. Pero, todo hay que decirlo, los inventores de revólveres de quince disparos, de carabinas giratorias o de sables-pistolas no gozaban de gran consideración. En cualquier circunstancia los primeros eran los artilleros.

—La estima que consiguen —dijo un día uno de los más sabios oradores del Gun-Club— es proporcional «a la masa» de su cañón, y está «en razón directa del cuadrado de las distancias» alcanzadas por sus proyectiles.

Un poco más y es la ley de Newton sobre la gravitación universal llevada al orden moral.

Una vez fundado el Gun-Club, fácilmente podrá imaginarse lo que en este género produjo el genio inventivo de los americanos. Los ingenios de guerra tomaron proporciones colosales, y los proyectiles fueron, más allá de los límites permitidos, a partir en dos a los inofensivos paseantes. Todas estas invenciones dejaron muy atrás los tímidos instrumentos de la artillería europea. Júzguese, si no, por las siguientes cifras.

Antiguamente, «en los buenos tiempos», una bala del treinta y seis, a una distancia de trescientos pies, atravesaba treinta y seis caballos enfilados de flanco y sesenta y ocho hombres.Era la infancia del arte. Desde entonces, los proyectiles han andado mucho. El cañón Rodman, que ponía a siete millas una bola de media tonelada de peso, habría derribado fácilmente ciento cincuenta caballos y trescientos hombres. En el Gun-Club se abordó incluso la cuestión de hacer una prueba solemne. Pero, aunque los caballos consintieran en intentar la experiencia, faltaron por desgracia los hombres.

Sea como fuere, el efecto de los cañones era mortífero, y a cada descarga los combatientes caían como espigas bajo la hoz. ¿Qué significaban, al lado de tales proyectiles, esa famosa bala que en Coutras, en 1578, puso a veinticinco hombres fuera de combate, y esa otra que en Zorndoff, en 1758, mató a cuarenta soldados de infantería, y en 1742 ese cañón austríaco de Kesselsdorf, cada uno de cuyos disparos derribaba setenta enemigos? ¿Qué eran aquellos sorprendentes juegos de Jena o de Austerlitz que decidían la suerte de la batalla? ¡Se habían visto muchos otros durante la guerra federal! En el combate de Gettysburg, un proyectil cónico lanzado por un cañón estriado alcanzó a ciento setenta y tres confederados; y durante el paso del Potomac, una bala de Rodman envió a doscientos quince sudistas a un mundo evidentemente mejor. Hay que mencionar asimismo un formidable mortero inventado por J. T. Maston, miembro distinguido y secretario perpetuo del Gun-Club, cuyo resultado fue mortífero pero de forma muy distinta, puesto que en el disparo de prueba mató a trescientas treinta y siete personas al estallar: ¡es cierto!

¿Qué añadir a estos números tan elocuentes por sí mismos? Nada. Por eso se admitirá sin réplica el siguiente cálculo obtenido por el estadístico Pitcairn: al dividir el número de víctimas caídas bajo las balas por el de los miembros del Gun-Club hallé que cada uno de ellos había matado por su cuenta una «media» de dos mil trescientos setenta y cinco hombres y pico.

Considerando semejante cifra, es evidente que la única preocupación de esta sociedad docta fue la destrucción de la humanidad con un fin filantrópico y el perfeccionamiento de las armas de guerra, consideradas como instrumentos de civilización.

Era un grupo de Ángeles Exterminadores, sin dejar de ser por ello los mejores muchachos del mundo.

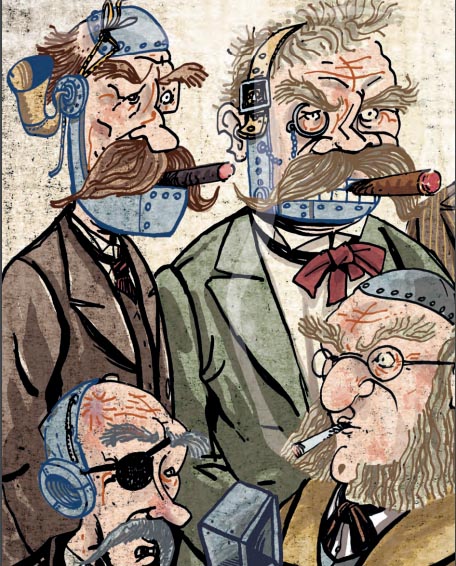

Hay que añadir que estos yanquis, valientes a más no poder, no se atuvieron solo a las fórmulas y que pagaron en especie. Entre ellos había oficiales de todas las graduaciones, tenientes o generales, militares de cualquier edad, desde los que empezaban la carrera militar hasta los que envejecían sobre su cureña. Quedaron sobre el campo de batalla muchos cuyos nombres figuraban en el libro de honor del Gun-Club, y de los que volvieron, muchos llevaban las marcas de su indiscutible intrepidez. Muletas, patas de palo, brazos articulados, manos de garfios, mandíbulas de caucho, cráneos de plata, nariz de platino, nada faltaba a la colección, y el citado Pitcairn calculó también que en el Gun-Club había un brazo completo por cada cuatro personas, y solo dos piernas por cada seis.

Pero estos valientes artilleros no miraban con tanto detalle, y se sentían orgullosos con todos los derechos cuando el boletín de una batalla arrojaba un número de víctimas décuplo de la cantidad de proyectiles gastados.

Un día, sin embargo, ¡triste y lamentable día!, fue firmada la paz por los supervivientes de la guerra: las detonaciones cesaron poco a poco, los morteros se callaron, los obuses fueron amordazados para mucho tiempo y los cañones, con la cabeza baja, volvieron a los arsenales, las balas se apilaron en los parques, los recuerdos sangrientos se borraron, los algodoneros crecieron magníficamente en los campos ampliamente abonados, los vestidos de luto terminaron por gastarse con los dolores, y el Gun-Club permaneció sumido en una ociosidad profunda.

Algunos zapadores, trabajadores encarnizados, se entregaban todavía a cálculos de balística; seguían soñando con bombas gigantescas y obuses incomparables. Pero sin práctica, ¿para qué esas vanas teorías? Por eso las salas quedaban desiertas, los criados dormían en las antecámaras, los periódicos enmohecían sobre las mesas, los rincones oscuros resonaban con tristes ronquidos y los miembros del Gun-Club, antaño tan ruidosos y ahora reducidos al silencio por una paz desastrosa, se adormecían con sueños de artillería platónica.

—Es desolador —dijo un día el valiente Tom Hunter, mientras sus piernas de madera se carbonizaban en la chimenea del fumadero—. ¡No hay nada que hacer! ¡No hay ninguna esperanza! ¡Qué fastidiosa existencia! ¿Dónde está el tiempo en que el cañón os despertaba cada mañana con sus joviales detonaciones?

—Ese tiempo ya no existe —respondió el fogoso Bilsby, tratando de estirar los brazos que le faltaban—. ¡Entonces sí que era un placer! Se inventaba un obús, y apenas fundido corríamos a probarlo ante el enemigo; luego volvíamos al campamento con unas palabras de ánimo de Sherman o un apretón de manos de McClellan. Pero hoy los generales han vuelto a su mostrador, y en vez de proyectiles, expiden inofensivas balas de algodón. ¡Ah, por santa Bárbara, el porvenir de la artillería en Norteamérica está perdido!

—Sí, Bilsby —exclamó el coronel Blomsberry—, ¡qué decepciones tan crueles! Un día deja uno sus tranquilos hábitos, se ejercita en el manejo de las armas, abandona Baltimore por los campos de batalla, se comporta como héroe y dos o tres años más tarde hay que perder el fruto de tantas fatigas, dormirse en una deplorable ociosidad y meterse las manos en los bolsillos.

Dijera lo que dijese, el valiente coronel se habría visto en apuros para hacer esa señal de su ociosidad, y, sin embargo, no eran bolsillos lo que le faltaba.

—¡Y ninguna guerra en perspectiva! —dijo entonces el famoso J. T. Maston, rascándose con su garfio de hierro su cráneo de gutapercha—. Ni una nube en el horizonte, cuando todavía queda tanto por hacer en la ciencia de la artillería. Yo, que os hablo, he terminado esta misma mañana un diseño, con plano, sección y elevación, de un mortero destinado a cambiar las leyes de la guerra.

—¿De veras? —contestó Tom Hunter, pensando involuntariamente en el último ensayo del honorable J. T. Maston.

—De veras —respondió este—. Pero ¿para qué servirán tantos estudios llevados a buen término, tantas dificultades vencidas? ¿No es trabajar para nada? Los pueblos del Nuevo Mundo parecen haberse dado la consigna de vivir en paz, y nuestro belicoso Tribune* llega a pronosticar, por ello, próximas catástrofes debidas al crecimiento escandaloso de las poblaciones.

—Sin embargo, Maston —continuó el coronel Blomsberry—, en Europa siguen guerreando para sostener el principio de las nacionalidades.

—¿Y qué? —Pues que siempre se podría intentar allí algo, y si aceptaran nuestros servicios…

—¿Eso piensa usted? —exclamó Bilsby—. Hacer balística en provecho de extranjeros…

—Sería mejor que no hacer nada de nada —respondió el coronel.

—Desde luego —dijo J. T. Maston—, sería mejor, pero no hay que pensar siquiera en ese expediente.

—¿Y eso por qué? —preguntó el coronel.

—Porque en el Viejo Mundo tienen ideas sobre ascensos que contrarían todos nuestros hábitos americanos. Esas gentes no se imaginan que uno pueda convertirse en general en jefe si no ha servido antes como subteniente, lo cual equivaldría a decir que no se puede ser buen apuntador a no ser que uno mismo haya fundido el cañón. Y eso es sencillamente…

—¡Absurdo! —replicó Tom Hunter despedazando los brazos de su sillón a golpes de bowie-knife—, y dado que las cosas están así, no nos queda otro remedio que plantar tabaco o destilar aceite de ballena.

—¡Cómo! —exclamó J. T. Maston con voz retumbante—; ¿no emplearemos estos últimos años de nuestra existencia en el perfeccionamiento de las armas de fuego? ¿No encontraremos una nueva ocasión de ensayar el alcance de nuestros proyectiles? ¿No se iluminará la atmósfera bajo el relámpago de nuestros cañones? ¿No surgirá una dificultad internacional que nos permita declarar la guerra a alguna potencia trasatlántica? ¿No hundirán los franceses uno solo de nuestros steamers ni los ingleses colgarán, con desprecio del derecho de gentes, a tres o cuatro de nuestros compatriotas?

—No, Maston —respondió el coronel Blomsberry—, ¡no tendremos esa suerte! ¡No!, no se producirá ni uno solo de esos incidentes, y si se produjera, ni siquiera lo aprovecharíamos. La susceptibilidad norteamericana se va perdiendo día a día, y estamos ablandándonos…

—¡Sí, nos humillamos! —replicó Bilsby.

—¡Y nos humillan! —respondió Tom Hunter.

—Todo esto es demasiado verdad —replicó J. T. Maston con nueva vehemencia—. Hay en el aire mil razones para pelear y no se pelea. ¡Se economizan brazos y piernas, y esto en provecho de gentes que no saben qué hacer con ellos! Miren: sin ir a buscar tan lejos un motivo de guerra, ¿no perteneció antaño América del Norte a los ingleses?

—Desde luego —respondió Tom Hunter atizando rabiosamente el fuego con la punta de su muleta.

—Pues bien —continuó J. T. Maston—, ¿por qué no había de pertenecer Inglaterra ahora a los norteamericanos?

—Sería muy justo —respondió el coronel Blomsberry.

—Vayan a proponerle eso al presidente de los Estados Unidos —exclamó J. T. Maston— y verán cómo les recibe.

—Ni con los nuestros —respondieron con acuerdo unánime los cuatro dientes que había salvado Bilsby de la batalla.

—¡Palabra que en las próximas elecciones no va a contar con mi voto! —exclamó J. T. Maston.

—Ni con los nuestros —respondieron con acuerdo unánime aquellos belicosos inválidos.

—Mientras tanto —prosiguió J. T. Maston—, y para concluir, si no se me proporciona la ocasión de ensayar mi nuevo mortero en un auténtico campo de batalla, presento mi dimisión como miembro del Gun-Club, y corro a enterrarme en las sabanas de Arkansas.

—Nosotros le seguiremos —respondieron los interlocutores del audaz J. T. Maston.

Así estaban las cosas: los espíritus se acaloraban cada vez más, y el club se veía amenazado por una próxima disolución cuando un acontecimiento inesperado vino a impedir aquella lamentable catástrofe.

Al día siguiente de esta conversación, cada miembro del club recibía una circular redactada en estos términos.

Baltimore, 3 de octubre

El presidente del Gun-Club tiene el honor de advertir a sus colegas de que en la sesión del cinco del corriente hará una comunicación cuya naturaleza les interesará vivamente. Por consiguiente, les ruega que, dejando cualquier otro asunto, acudan a la invitación que les hace por la presente.

Muy cordialmente su

IMPEY BARBICANE, P. G. C.

Comunicación del presidente Barbicane

—————————————

Autor: Julio Verne. Título: De la tierra a la luna. Editorial: Nórdica libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: