Dibujos y fotos de la autora.

(Domingo, 24 de febrero, 2019)

Me entretengo con el ritual de lavar mi pelo largo, con el acicalamiento delicado de mis melenas en el pequeño cuarto de baño del apartamento abuhardillado de Spyristrasse. Pienso en la liturgia secreta de la higiene en un espacio nuevo. La disposición de la casa ofrece ventanas en todas las habitaciones, pero curiosamente, deja al cuarto de baño convertido en una cueva sin un miserable tragaluz. Es antiguo y tiene una bañera alta, y hay que tener cuidado al subir y al bajar para meterse dentro de ella. Al ser la tina tan alta, casi tocas con la cabeza el techo inclinado. La ducha, con su alcachofa en forma de teléfono antiguo y su manguera flexible, está enganchada a la pared, y queda a la altura del pecho. Eso te obliga a organizar la limpieza corporal por partes. Me lavo la cabeza desde fuera, como si la bañera se transformara en un gran barreño. El pelo sabe expresarse a su manera, y el mío se alegra en secreto de esta nueva rutina en la que se siente más atendido, porque al dedicarme de lleno a su limpieza no tiene que competir con el resto del cuerpo en esas duchas rápidas donde el agua es una catarata de vapor que mezcla la espuma y el enjuague.

"En Zúrich hay calles y callejuelas, y hay escalinatas, miles de escalones disfrazados de atajos"

La peculiar y elevada bañera me obliga a ser precavida cuando entro y salgo de ella, porque esconde un escalón invisible con vocación de precipicio, y si te descuidas, puedes hacerte daño. Es como si la bañera quisiera ser parte de ese universo de escaleras y escalones que recorre toda la ciudad. En Zúrich hay calles y callejuelas, y hay escalinatas, miles de escalones disfrazados de atajos. Las calles circunvalan con mesura las colinas, pero las escalinatas lo atraviesan todo. Puede trazar una línea recta de mi casa al río, y llegar a la orilla en menos de doce minutos si te lanzas con grandes zancadas por las escalinatas que esconden las calles entre los edificios. Es un descenso vertiginoso donde la gravedad te empuja a seguir por las escaleras. Cuando parece que un tramo se acaba, descubres uno nuevo, y así hasta que llegas al río y te sorprendes de haber aterrizado junto a la gran arteria de la ciudad.

En esta mañana temprana de domingo, un gato tricolor, que tiene por costumbre pasarse el día en la calle acomodado en un murete, me mira con indiferencia mientras finge dormitar bajo la suave textura del sol invernal. Su pelo impecable me da envidia. Su lengua rugosa es infinitamente más eficaz que la mejor gama de champús y suavizantes. Se quita la grasa con la boca, abrillanta el pelo con parsimonia gatuna y se deja llevar por el tiempo misterioso que se dibuja en la calle. Cuando vuelva a pasar jadeante de subir tantas escaleras y esté la tarde cayendo sobre mis hombros, y las farolas se enciendan, seguirá ese mismo gato apostado en el murete con el pelo más brillante, porque ha pasado las horas masajeándose con la lengua. ¡Qué diferente ha sido nuestro domingo! Le saludaré con sorpresa y seguirá ignorándome con la misma elegancia que demostró siete horas antes. En ese lapso de tiempo que abarca la luz del domingo, él se ha dejado acariciar por el sol, se ha desenredado durante horas los nudos de su pelaje con la lengua y se ha acicalado los bigotes con las patas delanteras una y otra vez. Mientras él ejercía de elegante gato suizo sintiéndose tigre en el reflejo de los cristales de los coches, yo era público en una sala. Yo era parte de una masa densa de personas que escuchaban atentas, era el silencio que desprenden las sillas en la sala, yo estaba impregnada del placer de ser una espectadora del pensamiento ajeno.

En el centro de la ciudad junto al río, la Literaturhaus había traído, durante el fin de semana, un pedazo de Argentina en forma de encuentro de escritores para regocijo de lectores y curiosos. Como todas las charlas tenían traducción en vivo, el español rioplatense se mezclaba con el alemán suizo en tramos breves de ideas y conceptos. Los autores hacían un esfuerzo para condensar las partes de sus respuestas a las preguntas del moderador, y la traductora se concentraba en preservar la naturalidad de todo ese intercambio con su traducción inmediata. Yo me entretenía con el baile de las palabras en dos idiomas y condensaba las ideas en pequeños dibujos. La mañana se abrió con Selva Almada y Claudia Piñeiro hablándonos de sus libros y de los hilos que fabricaban sus ideas. Para Selva la sonoridad de las palabras era muy importante, como si en ellas se filtrara una poética que dibujaba los conflictos. Nos leyó una escena de su novela El viento que arrasa y me sentí impulsada a garabatear un coche, una lata vacía, un paquete de cigarrillos y una Biblia, en el minúsculo e inquietante desierto que yo sabía que existía en mi cuaderno de notas. Luego Claudia Piñeiro habló del poder y la magia, de los brujos y brujas que han rodeado el universo de las supersticiones que alimentan a los políticos. Por allí desfilaron Franco con la mano incorrupta de Santa Teresa y Jordi Pujol con un montón de huevos de gallina tratando de purificarse.

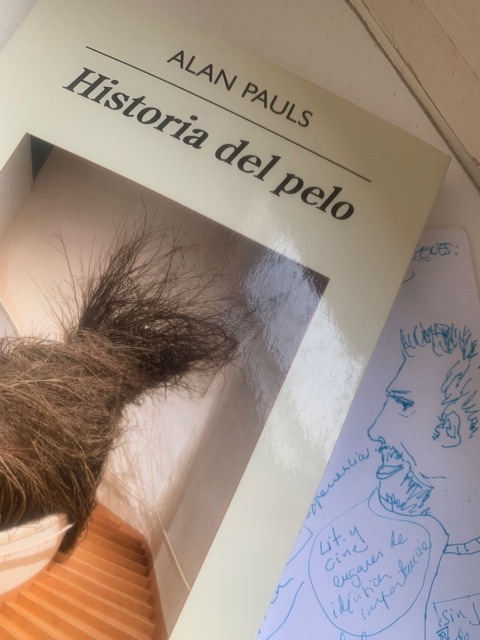

A eso de las dos de la tarde, un sol casi primaveral se filtraba por los ventanales de la Literaturhaus y nos alejaba de las siniestras imágenes de los políticos absortos en los embrujos. En la siguiente mesa Selva Amada, María Luque y Alan Pauls hablaban de las imágenes del cine y el cómic. Alan Pauls, recordando su Historia del pelo, me hizo pensar en mi propio cabello y en la coincidencia de mi imaginación invocando el minucioso proceso de su aliño. Los pelos de Alan Pauls crecían desordenados y tratando de armonizar con sus calcetines decorados con dibujos de carnosos aguacates verdes abiertos por la mitad. Pensé en mis calcetines de gatos y zanahorias, de lunares y tazas de café humeantes, en los dibujos que decoran nuestra ropa mandando todo tipo de mensajes. ¿Cuál sería el mensaje de un escritor argentino cinéfilo que lleva calcetines de aguacates? Para salir de dudas decidí, mientras le hacía un retrato de perfil, comprarme su libro del pelo. También me compré la última novela gráfica de María Luque, me había gustado mucho su Casa transparente y me alegró saber que estaba de autora invitada pasando unos meses en la ciudad.

Durante la comida, el estampado de coches de mi propio abrigo le había llamado la atención a una mujer encantadora con la que charlé de los significados que esconden los dibujos y las texturas de las telas. Me contó que llevaba viviendo más de veinte años en Berlín y que, aunque se sintiera profundamente argentina, escribía sus novelas en alemán. Se llamaba María Cecilia Barbetta y Alemania era su segunda y peculiar patria; la literatura y la vida se fundían en el idioma de adopción componiendo la prosa de su imaginario creativo. La jornada la cerraron Martín Caparrós y Beatriz Sarlo. Era como si volviera a mis años de la escuela graduada en Pittsburgh cuando leía los análisis de Beatriz Sarlo sobre Borges y la modernidad periférica. Sus libros y su elegante prosa me habían acompañado en mis exámenes del doctorado, y verla en Zúrich era una especie de viaje en el tiempo. Con Martín Caparrós tuve la sensación de estar frente al Barón de Munchausen infiltrado en aquel congreso de forma accidental. Desde mi rincón de espectadora junto al ventanal pude notar el inquietante manto de oscuridad que iba envolviendo la tarde. El granulado oscuro que difuminaba la luz me hizo creer en todos los viajes que fabrica la ficción. En mi caminata de regreso a Spyristrasse me asaltaron algunas dudas, pero ya era tarde para levantar la mano y hacer preguntas. A la altura del último tramo de escaleras el gato de la mañana me seguía ignorando.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: