Se metió bajo la ducha, y antes de abrir el grifo un pequeño chorrito, apenas unas gotas, escapó de la tubería y goteó sobre su nuca. Ella sintió un escalofrío. Toda su piel se estremeció con la sorpresa y se volvió consciente de su sensibilidad. Aquellas gotas, de momento, comenzaron a avanzar cuerpo abajo. Algunas rodaron por su cuello hacia delante y fueron cayendo, pero no en línea recta, sino bordeando las clavículas primero y luego los pechos por ambos lados, lejos de las areolas, y siguieron cayendo por el costado, en un juego de excitantes cosquillas que ya parecía una travesura consentida. Por eso todavía no iba a dar el grifo. La mayor parte del chorrito fue recorriendo su espalda. Sintió el avance de las gotas como si fueran dedos que acariciaban suavemente sus poros, dejando un rastro de humedad cálida en las cervicales y la columna y avanzando inexorablemente hacia los lugares secretos. ¿Cuántos dedos? Se le erizaba el vello de la espalda. ¿De cuántas imaginarias manos? ¿Amantes? La espalda se enervó cuando los dedos, las gotas, se adentraron en la sensible zona lumbar, donde aquellas caricias le obligaron a arquearse con gusto.

Pero la cabeza seguía ahí, hirviente de las imágenes de la última noche —entre ellas la de un cuadro secreto, un misterio desnudo—. Muy excitada, volvió a sentir aquellas manos anónimas, o no tanto, sus delicados dedos semiescondidos, interpretando una fuga sobre el teclado de su cuerpo. Le pareció escuchar temas cruzados que sonaron a deseo oculto e intimidad perdida. Los oía sobre un piano imaginario. Dedos sabios, llenos de pericia y de pasión, apartaban la piel para buscarle rincones a su cuerpo. Músicas inauditas pulsaban hasta la última de sus teclas negras, que vibraba ahora con el calor de aquellos dedos de agua sobre los pezones y el clítoris, donde aplicó el chorro un rato largo hasta que llegó a sentir el golpe de las vaporosas gotas lanzadas a presión como las huellas digitales del pianista de su cuerpo.

En aquel lugar en el que se entretuvieron haciendo trinos y escalas ocultas que desataban cosquillas, sin saber cómo, fueron pasando de la fuga barroca al blues en su imaginación, y toda ella vibró con esa música, caliente por antonomasia. Le estremeció sentir sobre su piel el vapor de un hot jazz de trazo voluptuoso, donde el placer marcaba a veces un sonido errático o pulsaba premeditados fallos, a lo Monk, insistiendo en las idas y venidas, en frases que empujaban sus caderas como en un baile muy pegado al chorro cálido. Inventó disonancias, resonancias deliciosas al oído de su intimidad. Y descubrió el contrapunto frío de las baldosas heladas cuando pegó su cuerpo y se le erizaron los pezones. El clítoris creció como el detonador de una nota secreta, la blue note con la que el jazz toca nuestro ánimo. Y así, desatada, abandonada en las manos de todos aquellos dedos de artistas imaginados que rodeaban su cuerpo de agua, la música empezó a palpitar dentro de su vientre, una percusión indómita, sedienta, creciente, que hacía temblar las manos que derramaba el líquido cálido sobre su piel de agua y música. El deseo se tensó como una cuerda de contrabajo que alguien pellizcaba sabiamente, un pizzicato salvaje en el lugar más recóndito, sumergido en agua cálida hasta que todo estalló, el teléfono de la ducha cayó al suelo, su boca quiso cantar y solo pudo exhalar un grito ahogado, sus caderas se convirtieron en platillos y la piel de las nalgas tembló como los timbales sabiamente golpeados hasta que sobre su ritmo sostenido a pulso, pero cada vez más lento dieron paso a varios acordes de texturas complejas sacudieron su cuerpo de metales, como si todas las manos, perfectamente sincronizadas dieran fin al tema denso, profundo, húmedo y largo, con ecos que quedaron flotando todavía, reverberando hasta que todo se apagó, el ensueño, la música, el calor… se esfumaron. Quedó vapor, irreal, flotando como una niebla de la realidad a la que regresaba. Cerró el grifo con un elegante movimiento de su brazo, moviendo la mano como quien pide a la orquesta que se levante y salude, y después se aplicó la toalla, haciendo una reverencia ella misma, sonriendo como una idiota.

¿Pero qué hacía allí, en esa casa, cerca de París? Carmen se vio envuelta en todo aquello por indiscreta. Y por guapa también, claro, pero lo que importa no es lo que vieron en ella, sino lo que ella —y hasta dónde— quiso ver. Había viajado a la capital francesa enviada por el ministerio para atender un curso estupendo en el Louvre sobre gestión de pinacotecas. Su departamento tenía que afrontar la desaparición del Museo de Arte Moderno y la revisión y reparto de sus colecciones entre el MEAC y el Prado. El regalo de viajar a París suponía la consolidación de su puesto en la dirección general de Bellas Artes.

Morenaza de 1’80, media melena, ojos verdes, una sonrisa invencible y un cuerpo que hacía soñar, hipnótico al caminar, al gesticular, al bailar, con unas piernas larguísimas y el tono de piel tostado que solo se da en el sur. Su madre, viuda reciente de un diplomático y fumador —empedernido en lo uno como lo otro— al que se llevó un cáncer fulminante, no podía sentir más orgullo al ver a su hija caminar con tanta seguridad por el mundo. Gracias a la profesión de su padre había viajado, tenía amigos en todos lados.

Conocía bien el Louvre. Y París. Sin embargo, esta vez el viaje tenía un aliciente especial: el reencuentro con una de sus amigas más queridas, Hadassa Horowitz, hermosa rubia de familia muy rica a la que había conocido en la adolescencia, mientras su padre estaba destinado en la legación diplomática de Berna. Estuvieron juntas un par de cursos en uno de los grandes y exclusivos colegios de la Confederación Helvética y congeniaron muchísimo. Fueron confidentes, y después se escribieron largas cartas sobre desamores y descubrimientos, viajes, lecturas y escarceos. Conocían todo la una de la otra y por fin iban a reencontrarse, en París.

El paisaje antropomórfico que ocultaba El origen del mundo, André Masson (1955).

Quedaron después de la última sesión del curso de Carmen, el jueves. Hadassa era marchante y y había logrado exponer a un talento emergente, un joven artista al que llevaba, uno de esos disparates conceptuales y divertidos que medraron tras el sesentayocho. No era muy famoso, pero estaba siendo psicoanalizado por Jacques Lacan y, por eso, aquella tarde la galería se llenó no solo de amigos y snobs. Acudió también el célebre intelectual, acompañado por algunos de sus más «culturales» pacientes. Hadassa los pudo presentar.

—Este es Jacques Lacan, una celebridad —lo cogió del brazo—, gracias por venir hoy, mon cher.

—C’est un plaisir infini —el famoso intelectual besó la mano a Carmen.

—Comment allez-vous? —preguntó Carmen, cortés.

—Y esta es Sylvia, su esposa. Sylvia Bataille, acompañada por Dora Maar.

Carmen abrió enormemente los ojos y sonrió, no pudo evitar sentirse flotando. ¿Qué magia había traído a la musa picassiana del mítico «Guernica»? Sonrió a los tristes ojos azules de la fotógrafa, que le habló en perfecto castellano. Carmen le comentó cómo admiraba la obra del malagueño, pero ella cambió de tema.

—Bueno, Jacques —Dora se giró—, hemos coincidido aquí unos cuantos seguidores tuyos… ¿Cómo va tu trabajo?

Enseguida se vio que el centro de la inauguración no iba a ser el artista prometedor, sino su psicoanalista. Lacan contó que ultimaba su vigésimo Seminario, dedicado a la idea del «goce». Interesante, pensó Carmen. Había despertado máxima expectación. Con un habano en los dedos, advirtió que esperaba escandalizar a todos, pequeños burgueses y revolucionarios, un poquito más. «Un peu plus encore», repitió, y lanzó una bocanada de humo espeso.

—¿El goce en abstracto —sonrió Hadassa— o el goce de alguien que conoces?

—Pienso en la paradoja de Aquiles y la tortuga como metáfora sexual —Lacan pareció explicárselo sólo a Hadassa, porque miraba a la joven rubia de pelo lacio, ojos despiertos y gruesos labios con algo más que interés—. Recuerda que no puede alcanzarla, el encuentro es esencialmente infinitesimal. El goce sexual tiene en el Otro un objeto, y ¿qué representa esa topología? Algo inalcanzable, sin solución: el agujero, que ya no deja otra vía más que la del goce fálico. Así que ¿cómo podría llegar a realizarse?

—Pero, ¿cómo podría no realizarse el goce? —interrumpió Carmen— Suena extraño…

—Ah cherie! —Lacan le mostró condescendencia y le puso un brazo en la cintura para atraerla como parte de la alocución—. ¡Precisamente! Extraño, étrange, c’est étre-ange, ser ángel. Y tú pareces un ángel español…

Carmen estaba incómoda. Hadassa pensó, como organizadora de la inauguración, «¡qué momento! Debería salir en los periódicos». Todos le escuchaban en silencio. La expectación causada por el célebre psicoanalista afectó incluso al ruido de las copas. Los que ya estaban borrachos pusieron la sordina o salieron a la calle. Lacan soltó a Carmen y dictaminó:

—La clave es la compacidad. Hay una falla entre el Uno y el Otro —gesticulaba con los brazos a uno y otro lado—. La topología del sexo necesita impasse, es un callejón sin salida. Y eso es el sexo femenino. Así que el sexo fálico no se relaciona, en realidad, con el Otro, no lo alcanza en cuanto a tal. ¡Clarísimamente!

Prorrumpieron en un aplauso y Lacán agradeció con movimientos de cabeza. Se acercó a la oreja de Carmen y le dijo «Venid a casa con nosotros, tú y Hadassa. Te enseñaré algo que casi nadie ha visto en Francia, ni por supuesto en España. Verás el origen de todo esto, de mis ideas, verás el Origen de Todo». El aplauso cesó y Hadassa la miró con incredulidad. Ambas se alejaron disimuladamente y Carmen le comentó a su amiga la propuesta que acababan de recibir. ¡Ir a casa de Lacan!

—¿Te fías de este señor? —preguntó a Hadassa.

—¿En el país de Sade? —respondió ella. Pensaron unos segundos… y estallaron en una carcajada.

—¡Vamos! —dijeron al unísono.

Y siguieron riendo.

***

Habían llegado a punto para la cena a la Prévôté, la mansión de Lacan en Guitrancourt, a poco más de una hora de París. A las tres invitadas, Dora Maar, Hadassa y Carmen, se habían sumado dos artistas, amigos de la pareja: el pintor André Masson, septuagenario, que además era excuñado de Sylvia, y otro artista de nombre Jean-Yves, guapo y atlético, que no alcanzaba la treintena y al que también psicoanalizaba.

Llegaron en dos coches y mientras Sylvia daba instrucciones para acomodar a las dos invitadas imprevistas, Lacan les invitó a tomar una copa en su estudio. Lo llamó el atelier y algo tenía de taller de artista. Ocupaba un anexo perpendicular al eje de la casa. Estaba algo desordenado y lleno de obras de arte. Lacan les acompañó por lo más interesante de su colección, reunida con extremo gusto, y en la que se mezclaban obras de grandes maestros, con Picasso y Balthus a la cabeza —porque había conocido y trataba con ambos—, y piezas impresionantes de arte primitivo mezcladas con terracotas eróticas, además de objetos de notable rareza.

El psicoanalista lideró el comienzo de la visita a su particular museo y mantuvo cerca a las dos chicas. Puso en sus manos algunas terracotas delicadas, que Carmen estudió con sincera curiosidad, hasta que volvieron cerca de la puerta, donde había un grueso marco dorado, el mejor de la sala, pero que sólo sostenía una paisaje insulso de aire japonés y líneas curvas blancas sobre un fondo ocre al que su autor había añadido algunas sombras. Dora, André y Jean-Yves, que ya sabían de qué se trataba, se quedaron a unos pasos, pero detuvieron su conversación y miraron hacia el grupo.

—Este que veis aquí —anunció Lacan pomposo— es un paisaje pintado por André, un paisaje muy especial si sois capaces de seguir los contornos de las líneas. Pero lo importante es que Sylvia y yo le pedimos que lo pintase para mantener oculto nuestro mayor secreto. O para ser menos modesto, y más justo, el mayor secreto de la pintura occidental, la más extraordinaria obra de arte que hayan visto vuestros ojos, que está aquí, en nuestra casa. Por favor…

Lacan indicó con un gesto a las jóvenes que se acercasen y con un dedo señaló la ranura por la que ese paisaje debía deslizarse para revelar lo que se ocultaba detrás. Carmen se adelantó, menos tímida o menos impresionada que Hadassa por la fama de Lacan. Lentamente, con cuidado de experta, movió el paisaje. Y quedó atónita.

Frente a ella estaba la pintura perdida de Gustave Courbet, el retrato frontal de un sexo femenino que se creía perdido. Carmen se deleitó en los detalles: la carnación de la piel magistralmente pintada por el artista, su volumen logrado con veladuras sutiles y perfectas y su resultante, escandaloso verismo —troppo vero—, la representación del vientre hasta el nacimiento de los senos, y la indolente ternura en las líneas descendentes, el copioso vello negro, los pliegues y, en primer término, el atisbo rosado en el interior de la vulva que a tantos parecía indecente. «¡Qué experiencia contemplar algo así!», pensó.

L’Origine du monde, de Gustave Courbet (1866, Musée d’Orsay).

Todos cruzaron sus miradas, repetidamente. Lacan observando meticulosamente las reacciones —lo hacía siempre—, parecía anotar detalles para su propia colección psiquiátrica: la aceleración de la respiración, los movimientos de los ojos, si subían los colores a la cara… Pero lo que Carmen sintió fue como un relámpago interior. Nada que ver con la compacidad lacaniana ni con la teoría del Otro. Allí estaba ella, su sexo, representado, abierto sin vergüenza ni exhibicionismo, puro deleite de existir, pura belleza funcional, plena de sentido. Nada de callejones sin salida. La salida era la entrada, deliciosamente repetida… ¿Por qué habría de ser un tabú?

—El goce no es imposible —dijo señalando el cuadro con el índice. Y Lacan guardó un respetuoso silencio.

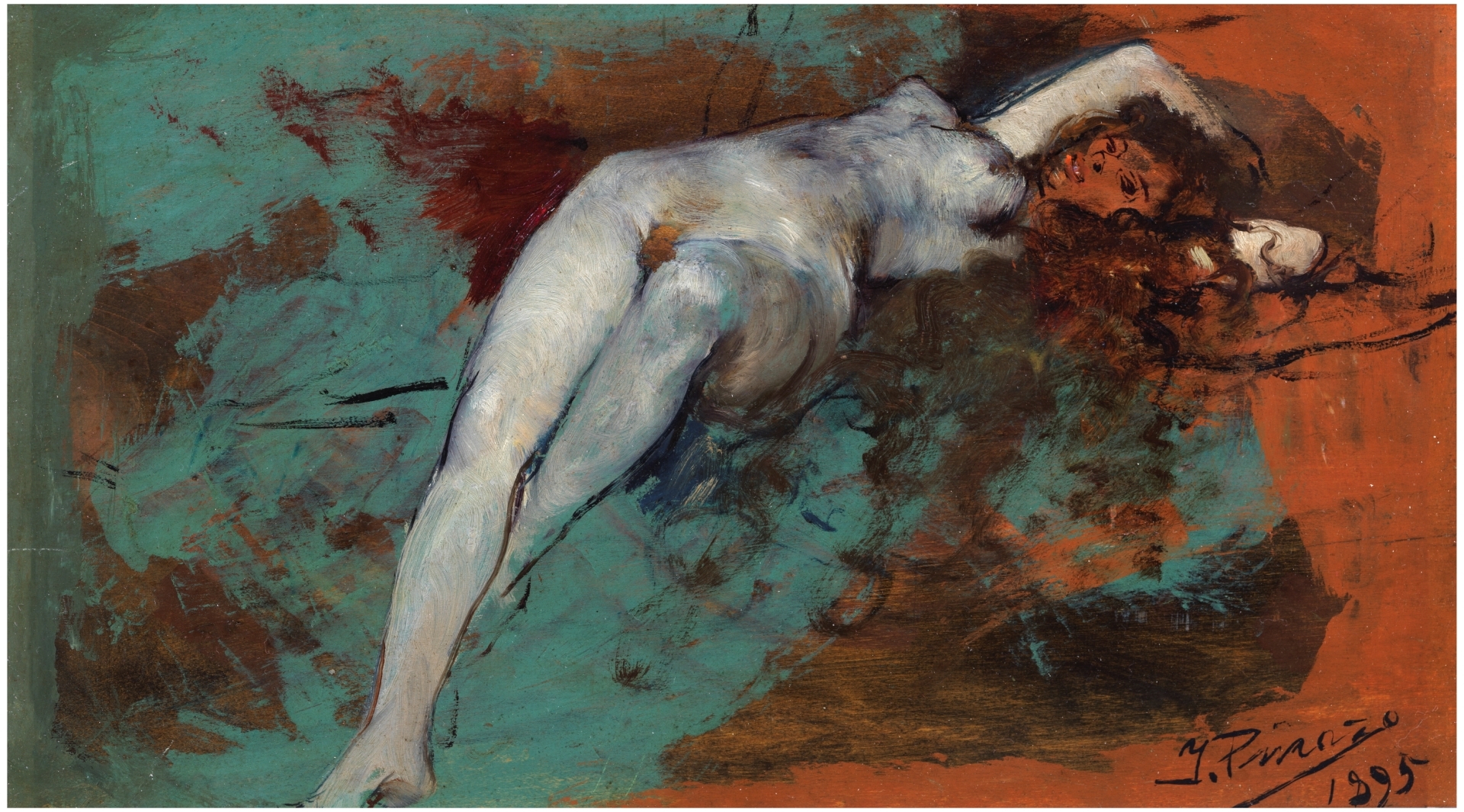

Conocía la existencia de la mítica obra porque un par de meses antes había tenido que investigar para la catalogación de un desnudo femenino en escorzo de Ignacio Pinazo Camarlench, pintado en 1895, en el que un rojizo vello púbico atrae la mirada y ocupa el centro de la composición. Era el número 586 del catálogo del traslado al Prado y tenía muy preocupado a su jefe, el director general de Bellas Artes Florentino Pérez Embid, un tecnócrata monárquico y del Opus Dei que había sido censor del régimen y al que no le hacía mucha gracia que la obra llegase a exponerse en los muros de Villanueva. También había leído sobre el mítico Courbet perdido cuando constató que la Maja Desnuda de Goya era la más temprana representación del vello púbico en la pintura moderna, además de un hito en las colecciones españolas. Se especulaba con la destrucción del cuadro en la II Guerra Mundial, su desaparición o incluso que su dueño, un noble húngaro, lo habría escondido y ahí había quedado olvidado. ¿De verdad tenía delante de los ojos la obra más buscada de las últimas décadas? ¿Cómo es que nadie se había enterado de que era propiedad de alguien tan célebre como Lacan, amigo de tantos intelectuales, pintores, gente que, seguramente, también participaba del secreto?

—¿Desde cuándo lo tiene? —interrogó Carmen a Lacan sin disimular su ansia—. ¿Sabe la de estudiosos, marchantes y coleccionistas que estamos buscando esta obra, que se cree perdida?

—Querida, espero que sepa guardar este secreto un tiempo más. Lo adquirimos Sylvia y yo hace ya unos veinte años. Y quiero que siga siendo un secreto, solamente un poco más. ¿Lo hará por mí?

Volvió a pasar el brazo por su cintura, para indicar lentamente la salida. La cena estaba servida. Lo anunció en español su sirvienta, de la que luego supieron que se llamaba Gloria y era asturiana. Hablando de España, Lacan les contó que daría una conferencia en Barcelona ese otoño, invitado por su amigo Ramón Sarró —que pronunció saggó—. Cuántos puntos deberían unirse en la imaginación para hallar la solución a tantos inquietantes enigmas y casualidades aquella noche.

Sin embargo, y como podría esperarse, aquella visión del Origen del mundo marcó la cena. Los anfitriones se divertían con las impresiones que causaba su obra secreta. Hablaron de los detalles, hablaron de las sensaciones, buscaron el sentido profundo de todas sus palabras. Era la magia concitada por el cuadro, obra maestra de la pintura universal. Hadassa preguntó, mirando a Dora Maar, si Picasso lo había visto, y qué había dicho.

—El querido y guapo, como le llamamos —respondió Dora, sonriendo con cierta dureza—, fue muy lacónico. Dijo solamente que «la realidad es lo imposible».

—Ya estamos otra vez con lo imposible, qué manía tenéis en Francia —se rió Carmen, provocando una carcajada de los demás, tan sonora que tapó su última exclamación, algo castiza— ¡coño!

Que nunca mejor dicho.

Después de la cena subieron a las habitaciones que les habían preparado. Hadassa y Carmen estaban agotadas. Se despidieron y Carmen se fue pensativa. Mientras se cepillaba los dientes su imaginación volvió al cuadro, abriéndose paso a través de los discursos, como un explorador que corta con machete el opresivo bosque para llegar a la ciudad escondida. Algo dentro de ella no estaba conforme con el secreto, aunque debiera mantenerlo. ¿Por qué envolver de misterios, siendo un pensador, algo tan natural? ¿No era como sojuzgar la capacidad de la gente para enfrentarse cara a cara al cuadro?

Se rió por lo bajinis mientras iba a la cama. Cara a cara, o cara a coño, se rió de nuevo. Luego se puso seria. Labios a labios. Mirar con los labios, besar, cerrar los ojos y mirar. El arte tiene esa capacidad pirotécnica de encender nuestra imaginación.

Desnudo de mujer, de Ignacio Pinazo Camerlench (1895, Museo del Prado).

Cuando su cabeza reposó sobre la almohada escuchó voces en la habitación de al lado. Hadassa hablaba con alguien. Se levantó. Se acercó a la pared y observó un ventanuco decorativo disimulado detrás de la estantería. Retiró algunos libros. Lo entreabrió y enarcó las cejas. Veía la habitación de Hadassa. Su amiga estaba desnuda, de pie ante el apuesto Jean-Yves, con una erección de obelisco egipcio. Se besaban. Cayeron sobre la cama. El empezó a lamer sus hombros y sus senos. Siguió por el ombligo y llegó al leve y rubio vello púbico. Carmen sintió un hormigueo, de pronto supo que la boca entreabierta de su amiga la llamaba, no con palabras —con la respiración bastaba— cayó en la cuenta de que sus labios gruesos eran pura encarnación del deseo en el que le resultaba urgente participar, que siempre había soñado con ese carmín intenso, digno de un cuadro clásico, acariciando su propia boca y la visión de Hadassa y su goce se convirtió rápidamente en un impulso irrefrenable.

Salió de la habitación en bragas y abrió la de su amiga. Saludó con un hola mientras se las bajaba y directamente se lanzó a la cama y besó a Hadassa en los labios. Ella abrió los ojos con sorpresa pero un instante después le devolvió el beso, apasionadamente, con una mano delicada en su nuca, que recorrería su espalda. Jean-Yves también se detuvo un momento. Alargó una mano interrogante hacia el cuerpo de Carmen y ella se la tomó y la acercó a su vientre. A partir de ahí, los tres recorrieron ciclos indeterminados, lentos y salvajes, sobre la cama. A ratos cada una hizo el amor con Jean-Yves mientras la otra le hundía sus dedos en su hermoso cabello castaño, o magreaba sus nalgas tensas y los muslos poderosos. Y otras veces convirtieron la danza en un triángulo de abrazos y de sexo oral en el que nada ni nadie quedaba desterrado. Jean Yves lamía el sexo de Carmen. Hadassa le hacía una felación dulcísima al joven, de pura seda y carmín. Y Carmen besaba el sexo rubio de su amiga del alma con una delectación que hacía temblar toda la estancia. Tendrían mucho que hablar de vuelta a París.

Carmen se quedó contemplando a Hadassa un instante y le colocó la vulva en la misma perspectiva que el cuadro de Courbet. Si hubiera sido rubia la modelo… no habría quedado igual de impresionante. La oscuridad del bello hacía la claridad de la piel más vívida, más gozosa. Para el sexo improvisado vale, pensó, pero en el arte de Courbet, el vello estaba bien moreno y abundante.

Se apartó un poco y Hadassa y Jean Yves volvieron a amarse de forma desbocada, con decisión clara de llegar al final. Ella se quedó sobre el extremo libre de la cama, acariciándose muy despacio. Miró hacia su habitación, buscando el ventanuco. Lo encontró disimulado por encima de otra fila de libros. Y aquella vez no le sorprendió lo que vio: allí estaban, sedientos, desorbitados, los ojos de Lacan, buscando explicaciones discursivas a los confines de la realidad. Lo miró fijamente y, simultáneamente, se abrió de piernas, mientras seguía acariciándose. Con una mano el clítoris, con la otra los pechos, exprimiéndolos, pellizcando los pezones. No dejó de mirarle fijamente. Y sintió cómo le excitaba al otro lado del cristal. Pensó «ce n’est pas impossible». A ella, que había llegado allí por puro deseo, le pareció un buen final para la velada. El origen del mundo abierto de par en par frente un mundo pantanoso de deseos inconfesables, frente a un viaje al fin de la noche. El goce puro, luminoso, frente al deseo oscuro.

Hadassa y Jean-Yves llegaron juntos a un orgasmo largo y ruidoso, casi circense, que la hizo sonreír. Al otro lado del ventanuco, los ojos desorbitados de Lacan perdieron foco y quedaron momentáneamente ocultos tras un vaho que indicaba, sin duda, que se había masturbado. Carmen dejó poco a poco de acariciarse. Había gozado mucho. Había roto sus límites. Pero se desconcentraba. El cuadro y su misterio no se le iban de la cabeza. Pensó que no quería acabar de ese modo. Sintió que le faltaba algo. Sintió el goce, paradójicamente, inalcanzable, en medio de aquel sudor y aquel silencio. Tal vez era música lo que le faltaba, y frescor. Tal vez un poco de soledad. Tal vez un piano danzarín, o un saxo tenor que hiciera temblar su vientre. Se quedó relajada durante unos minutos, inmóvil, como la mujer del cuadro, con el sexo todavía húmedo y abierto hacia el ventanuco. Hadassa y Jean-Yves seguían con sus tiernos arrumacos. La última vez que miró ya no estaban los ojos de Lacan. Secreto por secreto, pensó.

Les dijo adiós y se fue a dormir.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: