En el centenario del nacimiento de Jorge Semprún, sin duda uno de los escritores, ensayistas y guionistas más comprometidos de la literatura española del siglo XX, Tusquets publica un libro poliédrico que dibuja un retrato del hombre que regresó de un campo de concentración para ayudarnos a ser mejores personas. Con edición a cargo de Mayka Lahoz, el libro cuenta con textos de Jordi Amat, Benito Bermejo, Anna Caballé, Reyes Mate, Felipe Nieto y Esteve Rimbau, además de testimonios de personalidades ilustres de nuestra cultura.

En Zenda ofrecemos un fragmento del texto escrito por Mayka Lahoz (“Jorge Semprún: Cartografía de una errancia infinita”, presente en Destino y Memoria (Tusquets).

***

JORGE SEMPRÚN:

CARTOGRAFÍA DE UNA ERRANCIA INFINITA

Mayka Lahoz

Decía Jorge Semprún, citando un verso de Charles Baudelaire, que tenía más recuerdos que si tuviera mil años. Su biografía, en efecto, alimentó una memoria inagotable, en cuyo centro arraigaron y convergieron el horror de la Historia y el horror de su historia. Ambos horrores constituyen el oscuro e intrincado trasfondo desde el cual hay que leer a Semprún, un trasfondo inabarcable y que, por eso mismo, solo puede aprehenderse desde los márgenes, pues penetrar en el universo sempruniano implica extraviarnos, como lectores, en esa misma e insalvable trayectoria circular que seguía el autor a la hora de relatar sus vivencias y en la que subsistían, firmes e invariables, algunas escenas primordiales: la casa de veraneo de Santander, en el Sardinero, paraíso perdido de la niñez; el largo pasillo del céntrico piso de la calle Alfonso XI de Madrid, al fondo del cual se hallaba, vaciada de muebles y herméticamente cerrada, la habitación que albergó el cadáver de Susana Maura, madre amorosa y solícita, muerta de forma prematura en enero de 1932; Ginebra, final radical de la infancia y comienzo definitivo del exilio; el jardín del chalé del doctor Haas, en Auxerre, triste escenario de la devastadora experiencia de la tortura; Buchenwald, el infierno sin paliativos; el castillo de los reyes de Bohemia, decorado suntuoso de un juicio sumarísimo a puerta cerrada que puso fin a diez años de trabajo clandestino al servicio del Partido Comunista de España y originó un segundo exilio, tan desgarrador — o más, si cabe— como el primero.

El estallido de la Guerra Civil sorprendió a la familia Semprún en Lekeitio, un bonito pueblo pesquero de Vizcaya en el que pasaban las vacaciones estivales tras morir Susana Maura. Antes veraneaban en Santander, en el Sardinero, pero el recuerdo de la madre era demasiado doloroso para seguir haciéndolo allí. José María de Semprún, previendo que las cosas acabaran mal y hubiera duras represalias contra los republicanos, decidió abandonar España con toda su prole, incluida «la Suiza», cuarta aya alemana de los hermanos Semprún Maura, con quien se había casado en segundas nupcias en 1934. Comenzaba así la dura y trágica aventura del exilio europeo: Lekeitio, Bilbao, Bayona, Lestelle-Bétharram, Ginebra, La Haya, París. En 1939, con apenas dieciséis años, Jorge Semprún se estableció en esa última ciudad junto con su hermano Gonzalo y terminó el bachillerato en los liceos Henri IV y Saint- Louis, sucesivamente. En 1942 se matriculó en la Sorbona para cursar Filosofía y Letras, ingresó en el PCE y, ocupada Francia por los nazis, combatió entre los partisanos de la Resistencia, como muchos otros españoles refugiados en Francia después de la Guerra Civil. Al año siguiente, en 1943, tras ser delatado, Semprún fue detenido y torturado por la Gestapo y posteriormente deportado al campo de concentración de Buchenwald, situado a las afueras de Weimar, ciudad de culto para la cultura alemana, en la que vivieron y trabajaron Bach, Goethe, Schiller y Herder, por ejemplo. El infierno de Buchenwald duró más de un año, desde el 29 de enero de 1944 hasta el 23 de abril de 1945. En ese abismo de tinieblas, Semprún perdió su nombre y pasó a ser el preso número 44.904.

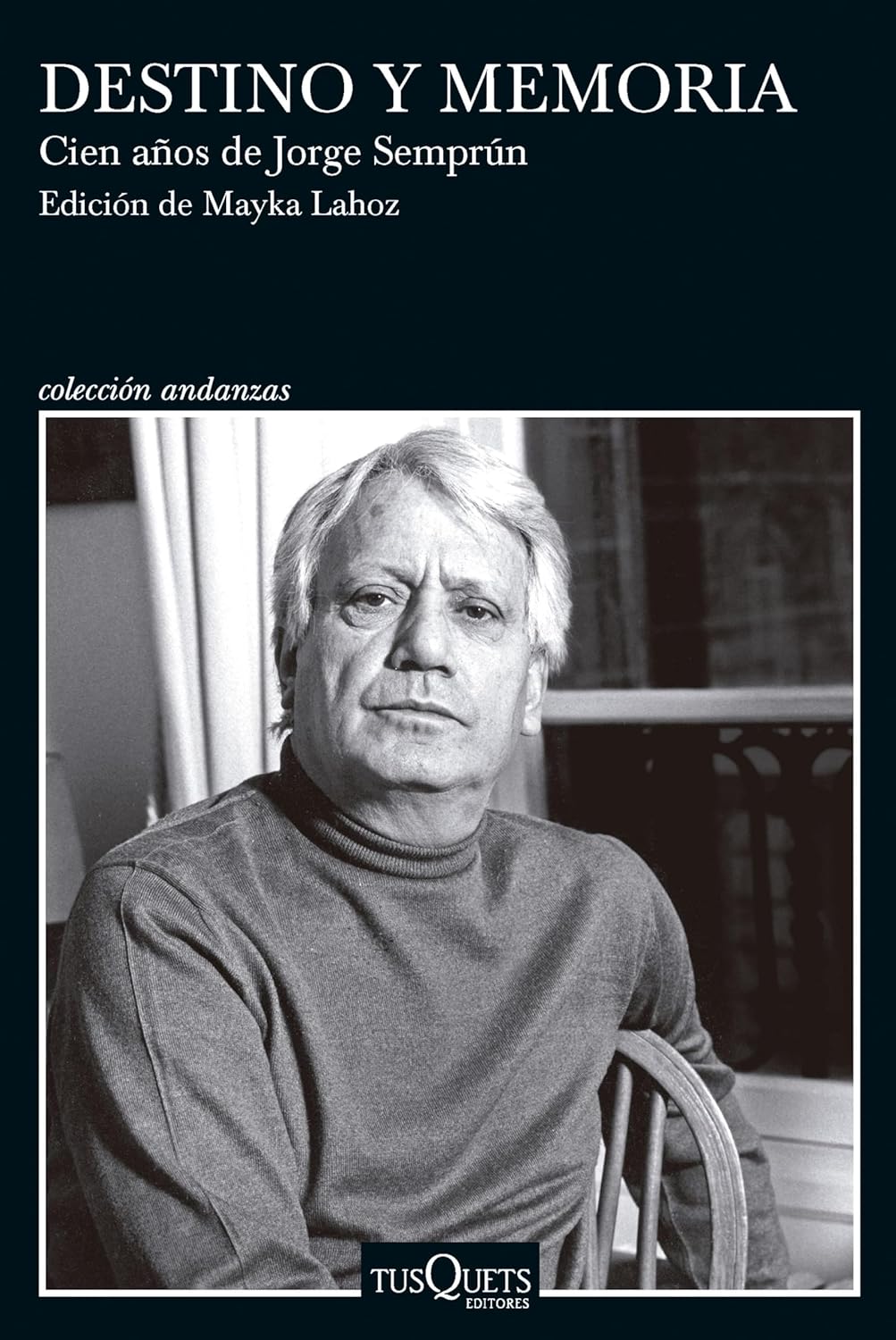

Jorge Semprún © Mathieu Landman

Liberado de la traumática experiencia concentracionaria el 11 de abril de 1945 por el Tercer Ejército del general Patton — aunque no abandonó el campo hasta doce días después—, Semprún mantuvo su residencia en París y trabajó junto a Jean-Paul Sartre en la revista Les Temps Modernes, así como de traductor para la Unesco entre 1946 y 1952, año, este último, en el que decidió convertirse en miembro permanente del PCE en el exilio y en el que empezó a proyectar una intensa actividad clandestina en su país natal bajo la identidad de Federico Sánchez. Su primera incursión en España la hizo, con ese falso nombre, en 1953, año en que fue nombrado miembro del comité central del PCE. A partir de 1956 formó parte de su comité ejecutivo. En 1964 fue expulsado del partido, junto con Fernando Claudín, por claras divergencias respecto al planteamiento general propulsado por Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri. A partir de ese momento, Semprún se dedicó de lleno a la actividad literaria, y obtuvo un dilatadísimo reconocimiento internacional que lo situó como uno de los más grandes y leídos escritores del siglo xx. Pese a haber sido expulsado del partido, nunca se desentendió de la política, ámbito muy presente en sus libros y en sus guiones cinematográficos. De hecho, en 1988 aceptó la invitación de Felipe González de unirse a su Gobierno socialista como ministro de Cultura, cargo del que fue cesado en 1991.

Toda la producción literaria, ensayística y cinematográfica de Jorge Semprún estuvo fuertemente influida por su itinerario vital, sobre todo por su mortífera experiencia en Buchenwald. En Semprún, vivencia y escritura estaban íntimamente unidas. Toda su obra puede verse como una honda y aguda reflexión sobre los acontecimientos más importantes del siglo XX español y europeo, reflexión que no solo no se agotaba jamás, sino que se renovaba interminablemente, y que daba fe de la enorme complejidad de ese siglo como pocos escritores han sabido hacerlo. En el centro de esa reflexión siempre se hallaba el hombre, el sujeto histórico, un sujeto concreto y singular que se enfrentaba continuamente con la severidad del mundo, con sus injusticias y el sufrimiento que provocan, y que se veía obligado no solo a tener que decidir sobre el sentido de su vida, sino también a vérselas con las consecuencias de tales decisiones. Porque vivir, para Semprún, era elegir, decidir en cada momento qué queremos ser y dónde queremos estar. Ese era, para él, nuestro carácter irremediablemente histórico: la libertad de ser lo que decidamos ser y de hacer lo que decidamos hacer es nuestra esencia histórica común, sin menoscabar, claro está, nuestra realidad concreta, sus peligros, sus contingencias, sus coyunturas específicas. He ahí una primera clave de lectura de la obra sempruniana: la vida es compromiso, decisión, acción, atrevimiento y valor, y por eso resulta inconcebible sin riesgo y sin sacrificio.

Conocimiento — experiencia— y transformación — acción— constituyeron el núcleo del pensamiento filosófico y político de Semprún. Esos términos adquirieron realidad manifiesta a partir de la experiencia personal — exilio forzoso, caída de Madrid, inminencia de la Segunda Guerra Mundial— y de la, por consiguiente, trágica constatación del «lado malo» de la Historia, el de los humillados y vencidos, lado en el que enmarcó Semprún su acción política, que, al no poderse dar sin violencia, apremiaba a saber distinguir entre las dobleces de la Historia la línea del bien y la línea del mal, unas líneas tan difusas que obligan a reconocer que los criterios ético-morales que rigen la justicia de unos actos y la injusticia de otros no están establecidos ni de antemano ni de una vez para siempre: esos criterios no son eternos ni, por ello mismo, trascendentes, sino que son históricos. La justicia, por lo tanto, siempre deberá buscarse entre los pliegues de la violencia histórica, que para Semprún era ineludible. No había nada más siniestro y más mortífero para él que otorgar a lo humano un carácter trascendente o idealizado, porque eso implicaría considerar al hombre como una realidad incapaz de sobrepasar sus propios límites.

La de Semprún era ante todo una filosofía crítica que arremetía contra todas las formas de ideologización del pensamiento y todos los valores absolutos que coartan la libertad del hombre. Frente al equilibrio, la razón totalizadora o la armonía clásicos, Semprún insistía en el carácter trágico de la existencia, que nos enfrenta una y otra vez con nuestra terrible desnudez metafísica. Porque la vida no es sagrada por sí misma, en sí misma. La vida solo puede erigirse en valor supremo cuando asegura una serie de cualidades o condiciones que son superiores a ella, tales como la dignidad, la libertad o la independencia y la emancipación del ser humano. El sujeto sempruniano es un sujeto que piensa, es decir, que se atreve a cuestionar críticamente las reglas, los conceptos y las verdades que conforman su presente y su identidad, un presente y una identidad disociados y desgarrados por las contingencias de la vida. No solo en sus libros y en sus guiones cinematográficos, sino también mediante su incansable actividad política, Semprún preconizó y asumió el desafío de quebrantar las verdades que reconocemos como propias, para ponernos al límite de lo que somos — o de lo que fingimos ser— y empezar a pensar de manera diferente. De ahí que su obra llame constantemente la atención sobre lo excluido, sobre lo que permanece oculto, sobre lo que está vedado. Sobre «lo otro», en definitiva, de todo aquello comúnmente aceptado y reconocido.

La vida del hombre está aquí, pegada a la tierra, lo que supone no someterse al dictado absoluto de la razón y atender también a las pasiones, a la vida en toda su riqueza y en todas sus expresiones. El sujeto sempruniano quiere ser lo que es hasta el final, en la dialéctica contradictoria de sus expectativas y desilusiones, de sus convicciones y dilemas. Es el sujeto que afirma la vida y que abraza el eterno retorno, forma expresiva de su — trágica— manifestación vital. Contra esa visión lineal teleológica que, con un preludio frágil e inestable y un desenlace honorable, siempre acaba ensalzando un más allá e imprimiendo a la historia un sentido gradual, progresivo, Semprún, como Nietzsche, entendía el eterno retorno al modo griego, como la visión cíclica del tiempo: la vida no es más que la eterna repetición de lo mismo. Y esa eterna repetición de lo mismo era, en Semprún, nada más y nada menos que la muerte, porque, desde la terrible experiencia concentracionaria, aunque podemos remontarnos más lejos en el tiempo, al triste momento en que falleció su madre, todo partía de la muerte y todo volvía a la muerte. Por eso los personajes de sus novelas morían en la mayoría de los casos, bien asesinados, bien suicidándose. Morían en lugar del mismo Semprún, que se los echaba como pasto a la muerte para que se contentara y le concediera más tiempo a él, el tiempo necesario para seguir afirmando la vida, su vida. La filosofía sempruniana era, pues, una filosofía de la afirmación, pero una filosofía de la afirmación que partía de una negatividad intrínseca: en ella se afirmaba todo, tanto lo bueno como lo malo. Porque el hombre está escindido y, en consecuencia, vive permanentemente al borde del abismo. Del abismo vital. Del abismo existencial. Del abismo de la Historia y de su historia.

Jorge Semprún © Jacques Sassier

Semprún era una persona culta, en el más amplio sentido del término: literatura, cine, música y pintura configuraron muy pronto su universo personal, universo circunscrito y abierto a Europa. Desde muy joven asumió la condición de aprendiz en un mundo que era en gran medida — y sigue siéndolo— indescifrable. Su existencia estuvo ya desde la infancia mediatizada por la cultura y el arte. Sus padres dejaban la biblioteca de casa abierta, y en ella el joven Semprún encontraba todo un mundo por explorar, al que se entregaba con calma y serenidad, aspirando, oliendo los libros que se disponía a devorar: Chesterton, Scheler, Bergson… La pintura también fue muy importante para él, de ahí las numerosas referencias pictóricas que hay en su obra: Vermeer, Fabritius, Patinir, Matisse, Renoir, Gentileschi, el Veronés, Škréta, Goya, Velázquez… Esas constantes alusiones pictóricas permiten conjeturar la frecuente confluencia entre vida e historia. De hecho, Semprún decía que podía contar su vida en torno a Las meninas, pues a esa fascinante tela se hallaba vinculada su existencia. Los recuerdos de sus visitas dominicales junto a su padre y sus hermanos al Museo del Prado contribuyeron sin duda a la predilección por ese lienzo, pero también las necesidades de la vida clandestina, cuando tenía que matar el tiempo entre cita y cita. La ubicación privilegiada de ese cuadro, con un gran espejo a su derecha, permitía al clandestino Federico Sánchez vigilar si alguien lo había seguido.

La literatura y el arte en general ayudaban a Semprún a reconstruir episodios de su vida, ya fueran amargos o placenteros. Su obra, al igual que su vida, absorbía dentro de sí esa cultura europea y cosmopolita que le permitía resituarse una y otra vez en y frente al mundo y reunir lúcida y sutilmente los pedazos dispersos de su identidad desgarrada: la cultura es custodia, amparo, garantía frente a la propia finitud. Con arreglo a sus posicionamientos filosóficos, alimentados por múltiples lecturas, Semprún tanteaba la solidez de sus compromisos políticos. Los años de estudiante en el Barrio Latino le facilitaron contactos esenciales para sus conocimientos teóricos. En la biblioteca de Lucien Herr, el mejor conocedor en Francia de la filosofía hegeliana, ahondaba en su comprensión del socialismo francés. Entre 1941 y 1942, Semprún visitó con asiduidad el chalé donde vivió Lucien Herr, en el número 39 del Boulevard de Port-Royal, en cuya biblioteca él y otros amigos emprendían, junto con el hijo, Michel Herr, discusiones intelectuales que no se acababan nunca, con las que intentaban rehacer el mundo, ajustar cuentas con su conciencia filosófica o enfrentar a Hegel y Kant.

El joven Semprún se alejaba del racionalismo crítico y se sentía fuertemente atraído por el materialismo histórico, doctrina capaz, según él, de tener en cuenta las tensiones de la convulsa realidad social de la década de los cuarenta del siglo pasado. Los debates entusiastas y acalorados con sus amigos en la habitación de estudiante de la Rue Blainville no hicieron más que afianzar su progresiva adhesión al marxismo. Esa habitación fue, para Semprún, una guarida excepcional, una especie de estancia simbólica e inaugural, pues en esa habitación se concienció de la apremiante necesidad de pasar de la teoría a la práctica. Durante horas ponían a prueba las ideas preconcebidas a las que habían llegado a través de los libros. A los dieciocho años tenían muy claras las cosas en la práctica, pero sabían que sus ideas iban con retraso. Por eso, en el verano de 1941, se vieron obligados a poner sus ideas en consonancia con la práctica. Lo vivían todo a través de los libros: Hegel, Masaryk, Adler, Korsch, Labriola, Lukács, la «Mega» —Marx-Engels-Gesamtausgabe—. Una vez aclaradas, las ideas cedieron irremediablemente el paso a la acción: descarrilamientos de trenes nocturnos, maquis del «Tabou», lanzamientos en paracaídas… Así es como, en la Rue Blainville, Semprún empezó a hacerse un hombre.

En esa época ya era un «intelectual revolucionario». La lectura de Hegel, Marx y Lukács lo llevó directamente a los maquis de Borgoña y al manejo de explosivos y de armas. Tenía dieciocho años y, en la practicidad concreta de su compromiso político, era feliz. Todavía mantenía su espíritu crítico, su capacidad de negación. Convencido de lo acertado del análisis marxista, sustituyó «las armas del discurso por el discurso de las armas». Estableció contactos con la MOI (Main d’oeuvre immigrée), la organización comunista francesa para los extranjeros, y empezó a trabajar para Jean-Marie Action, la rama francesa de la red Buckmaster. Una vez por semana, un día concreto a una hora señalada, frecuentaba un piso burgués del distrito VII. En su interior, camuflada tras un grueso tapiz, una puerta permitía el acceso a la biblioteca clandestina de Alí Babá, que albergaba todos los libros marxistas publicados, exclusivamente en alemán, hasta el momento. En esa biblioteca profundizaba Semprún en el conocimiento filosófico de las obras de Marx y leía textos polémicos de otros autores. El Manifiesto del Partido Comunista fue todo un acontecimiento en su vida y lo vivió como un auténtico ciclón, un ciclón que avasalló no solo sus ideas, sino también su manera de ser y de estar en el mundo. Marxismo y libertad guiarían desde entonces la lucha en el terreno de las ideas y de la acción. Si de verdad se quería instaurar una sociedad sin clases, el primer enemigo que había que combatir con todas las fuerzas y con todos los medios posibles era la Alemania nazi. Por eso entró en la Resistencia francesa: el suyo fue, del principio al fin, un combate antifascista, un combate contra el fanatismo ideológico, un combate contra el nacionalismo desmedido.

Bajo el nombre falso de Gérard Sorel, Semprún se convirtió en un infatigable resistente a tiempo completo, entregándose por entero a la lucha clandestina contra la ocupación nazi. Pero el ya de por sí arriesgado y difícil escenario en el que se desenvolvía la Resistencia se complicó aún más en 1943, año en que hubo diversos arrestos por parte de la Feld-gendarmerie de Auxerre, entre ellos el del mismo Semprún, que fue detenido el 8 de octubre de ese año en Épizy, un suburbio de Joigny, en casa de su compañera Irène Chiot, que, deportada como él, moriría de tifus en el campo alemán de Bergen-Belsen. La detención de Semprún, consecuencia natural de haber participado libremente en una batalla que no se libraba en igualdad de condiciones, puso fin de manera abrupta a su primera etapa en la Resistencia. Cuando llegó a Buchenwald, el 29 de enero de 1944, el joven Semprún mantenía intactos su compromiso ideológico, su perspicacia, su amor propio y su dignidad de resistente antinazi.

Jorge Semprún © Iván Giménez. Tusquets Editores

Buchenwald, que había empezado a funcionar en 1937, se levantaba al noroeste de la ciudad de Weimar, en la colina del Ettersberg. Esa pequeña ciudad alemana, con una vasta e importante tradición política y cultural, y Buchenwald, uno de los mayores campos de concentración nazis, quedarían para siempre unidos en la memoria, conformando lo que Semprún sintetizaba en la expresión «Europa contra Europa». Mientras Heidegger secundaba abiertamente el nazismo, algunas voces de la intelectualidad judía — Freud, Husserl, Broch, Benjamin, Arendt, Levinas— ya habían advertido del grave e inminente peligro de someter el humanismo a la astucia de la razón. El silencio totalitario ante esas voces críticas permitió que la mayor de las culturas coexistiera con el mayor de los horrores, y el humanismo dejó de ser sinónimo de no violencia. Destinado en principio a la oposición política alemana — comunistas y socialdemócratas—, Buchenwald dio luego cabida a todos los pueblos de Europa. Pese a ser liberado en abril de 1945, siguió funcionando hasta 1950 como campo soviético. Precisamente por eso, decía Semprún, Buchenwald refleja «la historia de Europa en un impresionante resumen, la historia de la Europa contra la que se construye la Europa de hoy». Con el número 44.904 cosido a la altura del corazón y del muslo derecho, Semprún pasó a engrosar la triste lista de presos del campo, que tomaba prestado su nombre del bosque de hayas de la colina del Ettersberg. Y, desde los primeros días de internamiento, fue justamente un árbol lo que llamó su atención: el árbol de Goethe, que estaba dentro del campo, en la explanada entre el Effektenkammer y las cocinas, en cuyo tronco decían que figuraban grabadas las iniciales de Goethe y de Eckermann, y que fue salvado por los SS como símbolo del respeto que el nacionalsocialismo sentía por la rica tradición cultural de Alemania.

Desde fuera, la experiencia de la deportación resultaba incomprensible: solo quien estuviera dentro podía comprenderla en su más trágica significación. Semprún llegó a Buchenwald con los transportes masivos de enero de 1944 que dejaron vacías las cárceles francesas y el campo de Compiègne, como resultado de dos sucesivas operaciones de deportación llamadas con poéticos nombres en clave: «Espuma de mar» y «Viento de primavera», Meerschaum y Frühlingswind. En Buchenwald, Semprún comprobó que, de entrada, sus interrumpidos estudios de filosofía no eran una profesión útil para la supervivencia. Eso al menos le hizo saber el recluso encargado de tomarle los datos personales, un civil alemán con el triángulo rojo y el número de preso cosidos a la altura del pecho. Cuando Semprún, preguntado por su profesión, contestó que era un Philosophiestudent, el hombre encargado de rellenar su ficha de identidad le repitió varias veces la conveniencia de ser un Facharbeiter, un obrero especializado. Obstinado, Semprún se reiteró en que solo era un estudiante de filosofía. Había quedado sumido en la brutal desorientación derivada del violento impacto con la pasmosa realidad del campo, llena de códigos que no se podían explicar pero tampoco eludir, ante un futuro en el que la supervivencia era más que improbable. La curiosidad, no obstante, así como una buena salud y, sobre todo, el conocimiento de la lengua alemana, ayudaron notablemente a Semprún a permanecer con vida. El factor suerte, cómo no, hizo el resto, y empezó a hacerlo muy pronto: gracias al inesperado e inexplicable azar, Semprún fue inscrito en el campo como Stukateur, «estucador», y no como Student, lo que le permitió evitar Dora, «el último círculo del infierno», fábrica subterránea en la que se producían los cohetes V1 y V2, y en la que el trabajo agotador y el polvo de los túneles implicaban una muerte segura. Únicamente se salvaban del transporte a Dora los deportados que tuviesen una profesión cualificada que fuera útil para el sistema de producción de Buchenwald. Sin duda, el anónimo comunista alemán encargado de tomar los datos a Semprún a su llegada al campo le salvó la vida.

Aturdido ante la inimaginable y fantasmagórica realidad de Buchenwald, con la impresión de encontrarse terriblemente solo, con la obligada cuarentena, el padecimiento de los trabajos forzados, el asedio de los piojos, los brutales golpes de los SS y de los Kapos y las luchas descarnadas por un pedazo de pan, Semprún se llevó a los pocos días de estar en el campo una enorme sorpresa: en Buchenwald había una organización clandestina del partido, resultado del empeño de los compañeros comunistas alemanes por restablecer y salvaguardar una solidaridad y una estrategia comunes. Semprún recordó en varias de sus obras esa particularidad de Buchenwald, que, a diferencia de Auschwitz, donde era muy complicado organizar y coordinar una resistencia colectiva, reunía a los cuadros comunistas y socialdemócratas que habían sido deportados por los nazis. Los mismos comunistas alemanes que construyeron el campo habían conseguido desplazar poco a poco el poder que detentaban los presos comunes en los puestos administrativos y habían llegado a establecer un fuerte contrapoder con relación a los SS. De ese modo, la organización comunista de Buchenwald consolidó unas relaciones más «humanas» entre Kapos y detenidos y logró salvar a muchos de los suyos, entre ellos a Jorge Semprún, que fue recuperado por la rama española de la organización para que trabajara con ellos.

—————————————

Autor: Mayka Lahoz (ed). Título: Destino y memoria. Editorial: Tusquets. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Una confesión en carne viva

/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…

-

Siempre fuimos híbridos

/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…

-

Odisea, de Homero

/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…

-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios

/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…

Quizás el ministro más honrado desde la transición. Quizás el único ministro de cultura que realmente ha habido desde la transición. El único que dimitió cuando no estuvo de acuerdo o cuando comprendió que lo utilizaban de imagen, de maquillaje. Quizás el único humanista de todos los ministros habidos.