El 9 de junio de 1865 Charles Dickens desembarcó en Folkestone procedente de Francia y tomó el tren de la South Eastern Railway en dirección a Londres. Llevaba consigo el manuscrito inacabado de su obra Nuestro común amigo, una obra que, a modo de oráculo de lo que le esperaba en ese tren, daba comienzo con el hallazgo de un cadáver en las aguas del Támesis, el cadáver de un hombre que a lo largo de la novela finge estar muerto, pero que en realidad decide ser otro renaciendo de las aguas y transforma su identidad y su historia. El tren en el que viajaba el encumbrado escritor descarriló en las inmediaciones de Kent. No tardaría en ver flotar cadáveres en las aguas del río sobre el que el tren descarriló, pero ninguno fingía estar muerto para poder reinventar su vida.

Dickens no viajaba solo. Lo acompañaba su amante, Ellen Ternan, y la madre de esta.

Los tres salvaron la vida. Viajaban en el vagón de primera que se quedó suspendido entre la locomotora y el puente por el que se precipitaron los demás vagones.

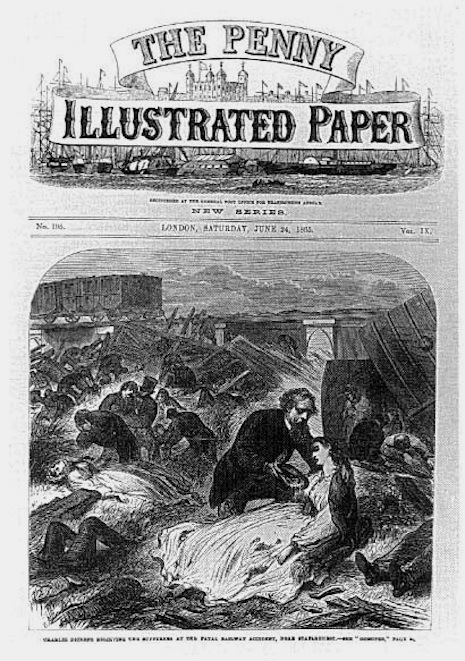

Dickens, sus acompañantes y gran parte de los supervivientes llegaron a Londres en un tren de emergencia que se dispuso en las siguientes horas. Durante semanas, el popular autor se quedó sin voz. La desgracia le había impresionado profundamente, decían sus allegados. Tras poner a salvo “a dos damas que viajaban en su mismo vagón”, había asistido a los moribundos. Les había llevado consuelo en forma de aguador con su sombrero y de enfermero con su petaca de brandy. Lo cierto es que no escribió nada por espacio de unos cuantos días, al menos no escribió nada que publicara. Su pluma enmudeció.

La febril actividad de los londinenses, volcados en los preparativos de sus periplos estivales a lo largo del continente, ayudó a que el silencio de Charles Dickens pasara casi inadvertido. Como sucedía cada año, cuando daba comienzo la temporada, Londres, el Londres que contaba, se quedaba vacío.

Dickens, parapetado tras su conmoción, era inasequible para los extraños.

En contra de la escena que pintaban los más próximos a él, la de un hombre silencioso, pensativo, al que la tragedia había arrebatado la palabra, lo cierto fue que desplegó una actividad febril durante las semanas que siguieron a la catástrofe. Escribió cartas a conocidos y amigos: muchas cartas con un mismo texto, una versión del accidente. Como si las unas fuesen réplicas de las otras, todas las cartas repetían una y otra vez los mismos detalles. Dejaban entrever que viajaba solo, que las dos damas, madre e hija, a las que sacó del vagón eran unas perfectas desconocidas para él; que había dado la mano a la más joven cuando el impacto del descarrilamiento los conmocionó porque esta se lo pidió pensando que iba a morir y él no tenía corazón para negarle un deseo que bien podría haber sido el último; que había conseguido salir por la ventanilla y allí llamó la atención de uno de los maquinistas, y este, al reconocerlo como el autor de éxito que era, le facilitó la llave para que los pasajeros pudieran salir del vagón de primera y que, una vez accedió a este y puso a salvo primero a las damas a las que ya había prestado auxilio, sacó su sombrero y su petaca para socorrer a los malheridos. Contaba cómo unos murieron en sus brazos y a otros los reconfortaba pero, cuando regresaba a su lado, ya no había nada que hacer. Y antes de tomar el tren que le llevaría a Londres de regreso, a su hogar, rescató el manuscrito de la última novela completa que escribiría en su vida, de la que hizo una entrega mínima, entrecortada, como un actor que se hubiera quedado afónico y solo impulsado por su inquebrantable voluntad llevara a cabo el heroico empeño de concluir su escena, tomando aliento entre bambalinas, supliendo con un exceso de gestos su falta de voz.

Ellen Ternan

En agosto aparecería la entrega de lo que el accidente le inspiró. En el tren, según contaba, viajaba con sus personajes.

Lo cierto fue que Dickens no escribía. Su empeño era borrar. Borrar el nombre de Ellen Ternan. No tanto para salvar la reputación de ella como para ponerse a salvo de la voracidad moral de sus contemporáneos.

Su empresa fue inconcebiblemente fácil por el concurso de otra tragedia pocas semanas después del accidente de Staplehurst, una tragedia en las montañas de los Alpes que desencadenó consecuencias insospechadas en el mundo artístico e intelectual de la Inglaterra victoriana.

Bastó que Dickens, que había frecuentado no solo los Alpes, sino el espectáculo del Mont Blanc del Aegyptian Hall se sumara al coro de las voces que amplificaron ese otro accidente hasta extremos inconcebibles a través de las páginas de su publicación, All the Year Round, para que su propia tragedia se emborronara y nos legara en la literatura unas cuantas páginas de la descripción del accidente, tanto en su última novela, como en el relato de terror El guardavías, publicado en los días previos a la Navidad de 1866, año y medio después del accidente.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: