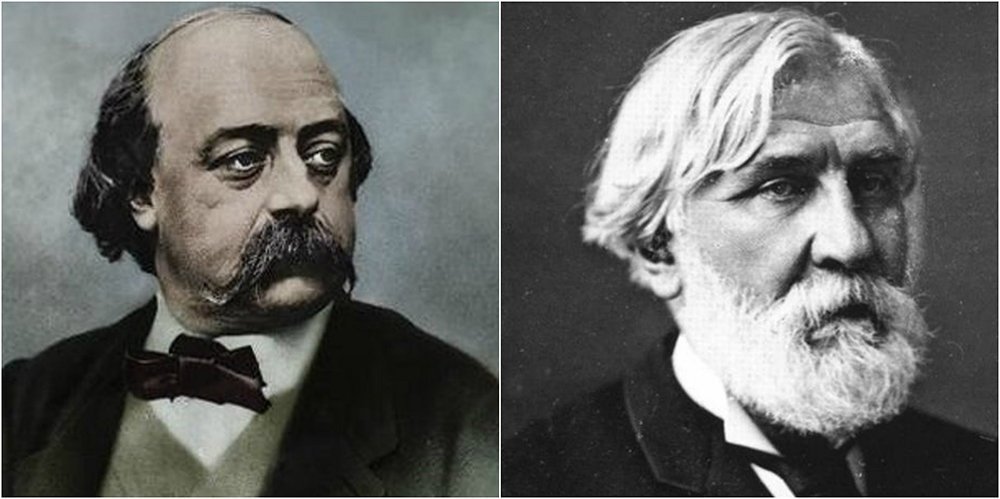

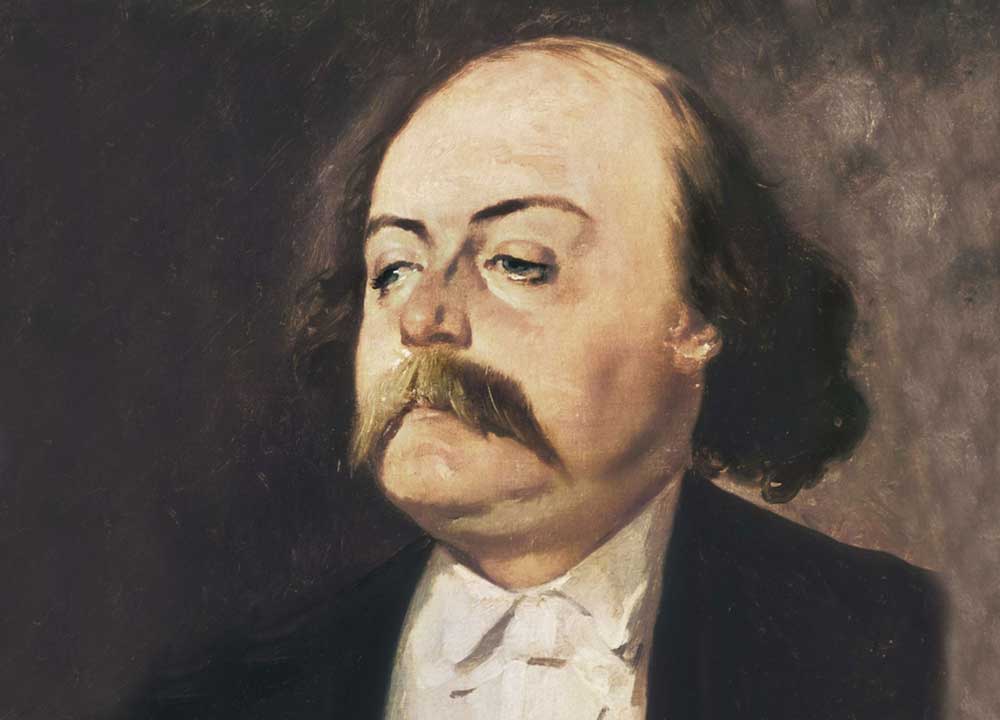

La cantante Pauline Viardot, también conocida como «La García», que fue amante poco complaciente de Ivan Turgueniev durante mucho tiempo (al novelista ruso le habría complacido que dejara de ser su amante para convertirse en su esposa, pero ella no se separaba enteramente del señor Viardot), dijo de él en una ocasión: «Es el más triste de los hombres». Hay que suponer que pese a la amistad tan constante entre Turgueniev y Flaubert a lo largo de diecisiete años, la Viardot no trató a este último más que superficialmente, ya que de lo contrario es muy posible que hubiera reservado ese título para el autor de Madame Bovary, y no para su sufrido y desdeñado aspirante a marido.

Esa es al menos la sensación que se tiene leyendo la Correspondencia entre ambos escritores, en la que, por contraste, las cartas del «más triste de los hombres» parecen las de un mundano, un vividor, un cosmopolita profesional y hasta casi un frívolo. Mientras Flaubert permanecía encerrado en Croisset, cerca de su Rouen natal, y a lo sumo se acercaba a París a rabiar unos días con sus contemporáneos o se desplazaba a los Alpes unas semanas para encontrarlos «desproporcionados con el individuo que somos» y «demasiado grandes para que nos sean útiles», Turgueniev se movía por el continente como una ardilla, y lo mismo escribía a su amigo desde París que desde Moscú, Baden-Baden, Berlín, Escocia, Oxford o San Petersburgo. A algunos de estos sitios iba por obligación, a cuidar de sus finanzas o a recibir un doctorado honoris causa, pero en otras ocasiones el motivo del viaje era propio de un caballero ocioso: cazar perdices o urogallos en partidas organizadas por aristócratas con el dedo inquieto y proclividad a calmarlo con el gatillo. Flaubert, en cambio, parecía dedicar todo su tiempo libre a tragarse estúpidos volúmenes que lo «embrutecían» con el único afán de documentar sus novelas y cuentos como era debido. Este tiempo libre era por lo demás escaso, teniendo en cuenta la cantidad de horas, días, semanas y meses que le llevaba escribir un capítulo satisfactorio. En sus cartas son frecuentes las quejas de su propio trabajo: podía pasarse diez horas seguidas ante su mesa, debatiéndose con las dificultades que él mismo se imponía, y el final de sus obras estaba siempre muy lejos. Al llegar a la mitad de Bouvard y Pécuchet calculaba con desesperación que al cabo de dos años todavía no se habría zafado de tan idiotas personajes. Turgueniev, por el contrario, apenas hablaba de cómo y cuándo escribía los numerosos títulos que iba publicando, y aún le sobraba tiempo para traducir y traicionar en ruso a su amigo.

Pero lo más conmovedor de Flaubert son las continuas protestas que cariñosamente eleva ante el colega viajero porque éste no va a visitarlo con la deseada frecuencia. Son incontables las oportunidades en que Turgueniev, impedido por la gota que lo aquejaba o por el urogallo que él acechaba (o por la Viardot, o por algún festejo), debe aplazar su anunciada visita a Croisset, para lamento indisimulado de Gustave Flaubert: «Confío en que, a pesar de sus ocupaciones, no me haga como la última vez y se quede sólo una tarde», le dice ya escarmentado; o bien: «No puede usted imaginarse mi soledad intelectual… ¡Sólo conozco ya en el mundo un solo hombre con el que poder hablar, y es usted! Así pues, cuídese, no me vaya a faltar como los otros». Y no le ruboriza hacer reproches: «Resulta que hace meses que promete usted su visita; falta usted constantemente a su palabra; y después, apenas llegado, cuando uno cree haber conseguido su compañía, se va usted rápidamente. No, no, eso no está bien». «Es tonto quererse como nosotros nos queremos y verse tan poco», llegó a decirle unos meses antes de su muerte.

Bien es verdad que Flaubert era muy perezoso de movimientos y no colaboraba apenas. Acercarse a París ya le fastidiaba: «No iré a París sólo por los españoles, sería una tontería». Se trataba de asistir a una fiesta caritativa en beneficio de las víctimas de las inundaciones de Murcia de 1879. Con una amiga fue aún más explícito, y despachó el asunto comentando que él no sabía bailar el bolero ni tocar la guitarra. (Los actuales murcianos pueden esgrimir un motivo de rencor retrospectivo hacia pluma tan insigne.)

Turgueniev, sin embargo, no parecía hacerse de rogar por mala intención ni coquetería. Cuando por fin se desplazaba a Croisset, se quedaba charlando con Flaubert hasta las tantas y escuchaba pacientemente la lectura de laboriosos capítulos a que éste lo sometía. Y ya que viajaba por el mundo, solía mandarle obsequios por ferrocarril. Hay cuatro o cinco cartas seguidas, a cual más deliciosa, en que el principal asunto es una bata que el ruso ha enviado al francés de regalo. «En cuanto vea la famosa bata voy a llorar de agradecimiento», dice Flaubert. «Tenía una vaga esperanza de poder ir a Croisset a llevarle en mano su bata… Dígame si ha recibido la bata», le responde Turgueniev. Y una vez llegada la famosa bata, Flaubert se muestra expresivo como no lo hace con ninguna cuestión política ni literaria: «Esta vestidura real me sumerge en sueños de absolutismo y lujuria. Me gustaría estar completamente desnudo bajo ella, y acoger allí circasianas: aunque en estos momentos hace un tiempo tormentoso y tengo mucho calor, me la he puesto». Quién sabe si no sería esa la misma bata con que, para su gran escándalo, lo sorprendió Henry James en una visita: a James le pareció indignante tal atuendo, y a partir de entonces decidió que la obra de Flaubert tenía que ser detestable porque su autor era sin duda un individuo que lo hacía todo en bata. Y de eso, ¿qué podía esperarse?

Habida cuenta de que Flaubert y Turgueniev hablaban poco de literatura en sus cartas (ni de la propia ni de la ajena), los pasajes más interesantes y divertidos de su correspondencia son los referentes a estas cuestiones más o menos domésticas. Bien es cierto que al principio de conocerse, y seguramente para ganarse la confianza mutua, se llenaron de alabanzas, pero estas son de una índole que pasó a mejor vida en cuanto la amistad estuvo consolidada: «¡Qué arte!», decía el uno. «¡Qué psicología!», decía el otro. «¡Qué pulso más seguro!», exclamaban los dos al unísono. Con todo, de vez en cuando despotricaban de Zola y de sus peregrinas ideas y ocultaban malamente la alegría que sus fracasos les producían; y cuando Turgueniev envió Guerra y paz a su amigo, éste mostró primero su pereza ante obra tan larga, luego se entusiasmó con las dos primeras partes y finalmente abominó de la tercera, que, según él, se venía abajo estrepitosamente: «¡Se repite y filosofa!», fue su exclamación airada. En cuanto al discípulo de Flaubert, Maupassant, más que leer sus cuentos preferían escuchar boquiabiertos sus aventuras prodigiosas: «Me ha escrito últimamente que en tres días había echado ¡diecinueve polvos!», comenta admirado Flaubert un día de 1877. «Eso está muy bien», añade, «pero tengo miedo de que acabe deshaciéndose en esperma. ¡Nosotros no estamos ya para esos trotes, mi buen amigo!»

Por entonces los dos buenos amigos se acercaban a la sesentena, y aunque en algunos aspectos parecían tomárselo con deportividad y humor («El otro día, en Quimper, han condenado a trabajos forzados a un individuo de Brest que había violado a sus tres hijas y a su hijo de dieciséis años. ¡Qué temperamento! Seguro que nosotros no seríamos capaces de esos rasgos de salud»), había también momentos en que la proximidad de la muerte los abatía: «Mi estado era tan miserable», dice Turgueniev, «… me sentía tan impotente, viejo, gotoso, baldado, que la sola idea de ir a ver eso que nos querían enseñar me ha llenado de una melancolía sombría… Son esos pequeños “mementos”, esas tarjetas de visita que la señora Muerte nos envía, para que no la olvidemos». Y si la gota era la gran enemiga del escritor ruso (debe de aparecer mencionada en el ochenta por ciento de sus cartas), a Flaubert lo consumía el desagrado por su época y su prevención contra la idiotez, y ya se sabe que quien se previene contra algo en demasía acaba cayendo en ello de vez en cuando: «También yo estoy terriblemente hastiado, de todo y principalmente de mí mismo. Hay momentos en que tengo la impresión de idiotizarme, que no tengo ya ni una idea y que mi cráneo se queda vacío como una jarra sin cerveza».

Flaubert, tres años más joven, murió de repente tres años antes que Turgueniev, quien hubo de padecer infinitamente en su posterior agonía, hasta el punto de pedirle a Maupassant que la próxima vez que fuera a verlo le llevara una pistola. Pero todavía seis meses antes de la muerte del primero, los dos recobraban el ánimo con motivo de un nuevo envío por ferrocarril que los tuvo en jaque durante varias misivas: «Hombre generoso», decía Flaubert, «todavía no he recibido ni el caviar ni el salmón. ¿Por qué vía ha remitido usted las dos latas? Mi estómago está roído de inquietud». Y Turgueniev se preocupaba: «Lamentaría sobre todo la pérdida del salmón, que era excelente». Pero todo llegó por fin, y en buen estado: «Ayer por la noche he recibido la lata. El salmón es magnífico, pero con el caviar he gritado de voluptuosidad. ¿Cuándo comeremos juntos estas delicias?… Sepa que el caviar me lo como casi sin pan, como si fuera mermelada».

No pudieron comer juntos esas delicias, como nunca lograron estar mucho juntos. Pero leyendo su correspondencia se tiene la sensación de que con ella cumplieron lo que Turgueniev propuso a Flaubert un día de malos presagios y melancolía: «Pues sí, ¡ay!, los dos somos viejos, mi buen amigo; eso es indiscutible», le dijo: «procuremos al menos divertirnos como viejos».

_______

Texto de Javier Marías incluido en Literatura y fantasma (Alfaguara, 2001; DeBolsillo, 2009).

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: