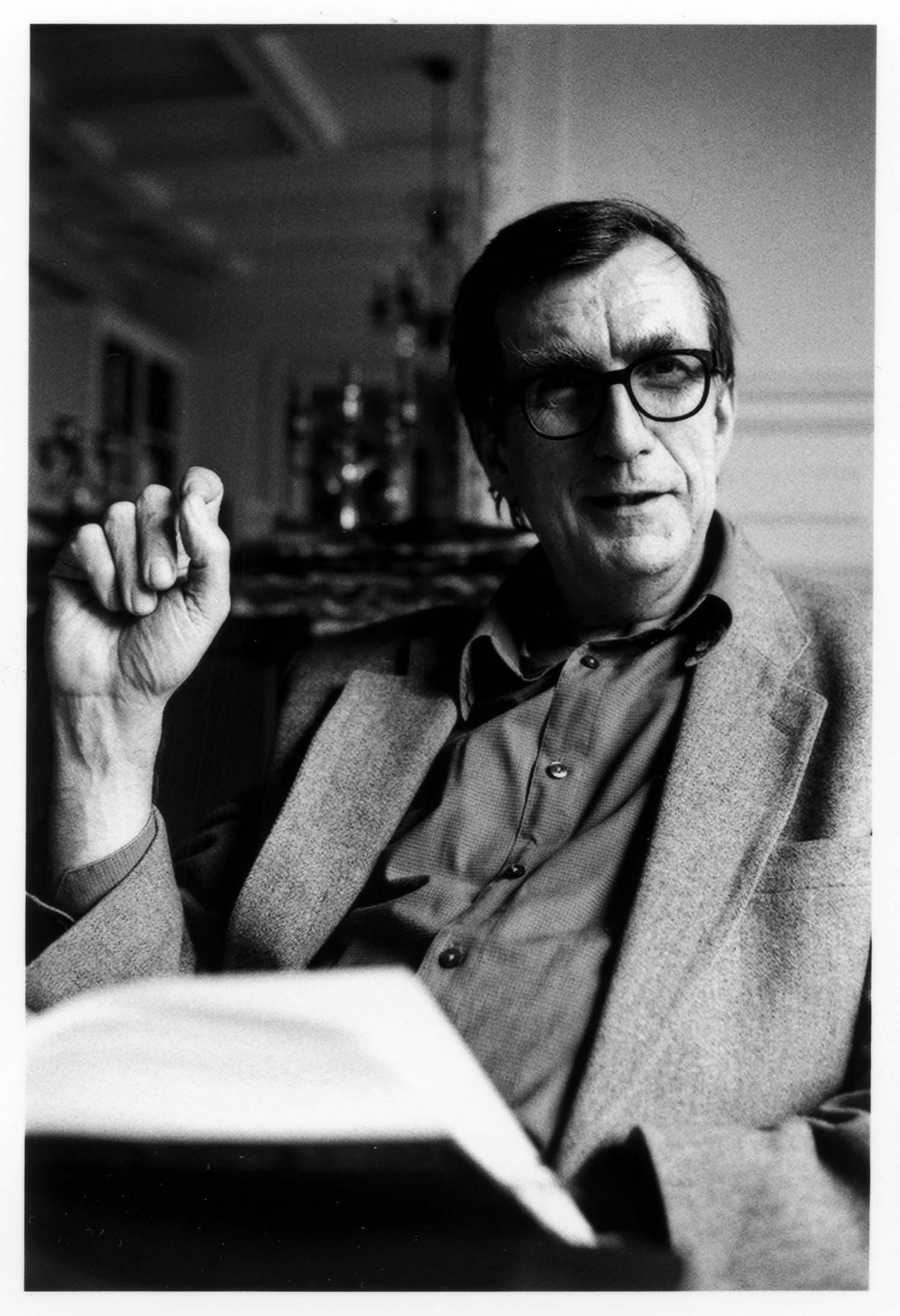

Bruno Latour (Beaune, 1947), filósofo, antropólogo, politólogo y sociólogo de la ciencia, es profesor emérito de la École de Sciences-Po de París. Es uno de los pensadores franceses con mayor prestigio internacional.

¿Dónde estoy?, Una guía para habitar el planeta (Taurus), de Bruno Latour, es un ensayo en forma de cuento, inspirado en La metamorfosis de Kafka, en el que nos invita a desconectarnos de ciertas ideas arraigadas de la modernidad, como las de «crecimiento económico», «progreso» o «dominio de la naturaleza».

Zenda publica el primer capítulo.

***

1

Un devenir-termita

Hay muchas maneras de empezar. Por ejemplo, como el protagonista de una novela que se despierta después de un desvanecimiento frotándose los ojos, con la mirada perdida, y murmura: «¿Dónde estoy?». Porque no le resulta fácil reconocer dónde se encuentra, sobre todo después de un confinamiento tan largo, cuando sale, enmascarado, a unas calles medio vacías donde, de los transeúntes, solo ve sus miradas huidizas.

Cuando me despierto empiezo a sentir los suplicios del protagonista de Kafka en su relato La metamorfosis, que durante el sueño se ha convertido en cucaracha, cangrejo o escarabajo. De repente se siente aterrorizado al ver que no puede levantarse como antes para ir a trabajar; se esconde debajo de la cama; oye cómo su hermana, sus padres, su jefe, llaman a la puerta de su habitación, que ha tenido la precaución de cerrar con llave; ya no puede ni levantarse, su espalda es dura como el acero; tiene que aprender a dominar las patas y las pinzas, que se agitan en todas direcciones; poco a poco se va dando cuenta de que nadie entiende ya lo que dice; su cuerpo ha cambiado de tamaño; siente que se ha transformado en un «insecto monstruoso».

Es como si yo también hubiera sufrido una verdadera metamorfosis. Todavía recuerdo que antes podía desplazarme inocentemente con mi cuerpo a cuestas. Ahora siento que debo echarme penosamente a la espalda una larga ristra de CO2 que me impide volar comprando un billete de avión y estorba todos mis movimientos, y casi no me atrevo a teclear en mi ordenador por miedo a fundir algún glaciar lejano. Pero es peor desde enero porque, además, proyecto ante mí —me lo repiten continuamente— una nube de aerosoles cuyas finas gotitas difunden en los pulmones unos virus minúsculos capaces de matar a mis vecinos, que se ahogarán en la cama desbordando los servicios hospitalarios. Por detrás y por delante, lo que debo aprender a arrastrar conmigo es como un caparazón de consecuencias cada día más espantosas.

Si trato de guardar la distancia reglamentaria respirando con dificultad en esa mascarilla quirúrgica, no consigo ir muy lejos, porque, cuando intento llenar el carrito del súper, el malestar crece: esta taza de café estropea el territorio en los trópicos; esta camiseta me habla de la miseria de un niño de Bangladés; del filete sanguinolento que comía con mucho gusto emanan bocanadas de metano que aceleran aún más la crisis climática. Entonces gimo, me contorsiono, aterrorizado por esta metamorfosis. ¿Despertaré de esta pesadilla, volveré a ser como antes: libre, íntegro, móvil? ¡Un humano de los de antes, qué demonios! Confinado, de acuerdo, pero solo unas semanas; no para siempre, eso sería demasiado horrible. ¿Quién querría acabar como Gregor Samsa, muerto desecado en un armario, para alivio de sus parientes?

Pero metamorfosis claro que la ha habido, y no parece que vayamos a volver atrás despertándonos de la pesadilla. Confinados ayer, confinados mañana. El «insecto monstruoso» debe aprender a moverse de lado, a agarrarse a sus vecinos, a sus parientes (¿y si la familia Samsa también empieza a mutar?), todos estorbados por sus antenas, sus ristras de CO2, sus estelas de virus y gases, todos rechinando con sus prótesis, un estrépito de alerones de acero entrechocados. «Pero ¿dónde estoy?»: en otra parte, en otro tiempo, soy otro, miembro de otro pueblo. ¿Cómo me acostumbro? Tanteando, como siempre, ¿qué otra cosa puedo hacer? Kafka había dado en el clavo: el devenir-cucaracha es un buen punto de partida para que aprenda a orientarme y saber dónde estoy. En todas partes los insectos están en vías de extinción, pero las hormigas y las termitas siguen ahí. Para ver adónde nos va a llevar todo esto, ¿por qué no partir de sus líneas de fuga?

Lo que resulta muy cómodo con las termitas cultivadoras de hongos y su manera de vivir en simbiosis con unos especializados, capaces de digerir la madera —los famosos Termitomyces—, es que construyen grandes nidos de tierra masticada con el interior climatizado. Una Praga hecha de arcilla, donde cada trozo de comida pasa por el tubo digestivo de cada termita a lo largo de varios días. La termita está confinada, incluso es un modelo de confinamiento, hay que reconocerlo: ¡no sale nunca! Salvo que es ella la que construye el termitero escupiendo una bolita tras otra. Entonces puede ir donde quiera, pero a condición de extender su termitero un poco más. La termita se envuelve en su termitero, se enrolla en él, que es a la vez su ambiente interior y su manera particular de tener un exterior, una extensión de su cuerpo, por así decirlo; los científicos dirían que es un segundo «exoesqueleto», además del primero, su caparazón, sus segmentos y sus patas articuladas.

El adjetivo «kafkiano» no tiene el mismo sentido si se lo aplico simplemente a la termita, aislada sin comida en un mundo carcelario de arcilla seca y parda, que si designa más bien a un Gregor Samsa, que estará muy ufano por haber digerido su casa de barro gracias a la madera roída por cientos de millones de parientes y compatriotas suyos, cuya comida forma un flujo continuo del que ha tomado, de pasada, algunas moléculas. Esa sería una nueva metamorfosis del famoso relato La metamorfosis, después de muchas otras. Pero entonces a nadie le parecería monstruoso; nadie trataría de aplastarle como a una cucaracha, como hizo papá Samsa. Quizá debería dotarlo de otros sentimientos, exclamando, como se ha hecho a propósito de Sísifo, pero por razones muy distintas: «Hay que imaginar a Gregor Samsa feliz…».

Este devenir-insecto, este devenir-termita, podría calmar la angustia de quien, para tranquilizarse, solo puede ya contemplar la luna, el único ser cercano ajeno a sus preocupaciones. Porque, a fin de cuentas, si te sientes tan mal mirando los árboles, el viento, la lluvia, la sequía, el mar, los ríos —y, cómo no, las mariposas y las abejas— es porque te sientes responsable, sí, en el fondo, culpable de no luchar contra aquellos que los destruyen; es porque te has metido en su vida, te has cruzado con su trayectoria; sí, es verdad: eres tú también, tu quoque; los has digerido, modificado, metamorfoseado; has construido con ellos tu ambiente interior, tu termitero, tu ciudad, tu Praga de cemento y piedra. Pero entonces ¿por qué te sientes mal? Ya nada te es ajeno; ya no estás solo; digieres tranquilamente unas moléculas de lo que llega a tus intestinos después de haber pasado por el metabolismo de miles de millones de parientes, aliados, compatriotas y competidores. Ya no estás en tu antiguo dormitorio, Gregor, puedes ir adonde quieras, ¿por qué sigues escondiéndote con vergüenza? Has huido; ¡camina de frente, enséñanos!

Con tus antenas, tus articulaciones, tus emanaciones, tus desechos, tu mandíbula, tus prótesis, ¡puede que te hayas vuelto por fin humano! ¿No serán tus padres, en cambio, los que llaman a tu puerta, inquietos, horrorizados, incluso la buena de tu hermana Grete, quienes han devenido inhumanos al rechazar su devenir-insecto? ¿No serán ellos los que tienen que sentirse mal, no tú? ¿No serán ellos los que se han metamorfoseado, convertidos en «monstruos» por la crisis climática y la pandemia? Hemos leído el relato de Kafka al revés. Enderezado sobre sus patas peludas, Gregor, por fin, caminaría derecho y podría enseñarnos a salir del confinamiento.

Mientras hablábamos la luna ha bajado; ha quedado al margen de tus preocupaciones; ajena, pero de otro modo. No pareces convencido. ¿Sigues sintiéndote mal? ¿Odias esta metamorfosis? ¿Quieres volver a ser un humano como antes? Tienes razón. Aunque nos volviéramos insectos, seguiríamos siendo malos insectos, incapaces de ir muy lejos, encerrados con llave en nuestro cuarto.

Es este asunto de «regreso a la tierra» lo que me da vértigo. No es justo que nos apremien a aterrizar si no nos dicen dónde posarnos sin estrellarnos, qué vamos a ser, con quién vamos a sentirnos afines. He ido demasiado deprisa. Es el inconveniente de partir del lugar de un accidente, ya no puedo localizarme con la ayuda de un GPS; ya no puedo sobrevolar nada. Pero también es mi oportunidad: basta con empezar donde uno está, ground zero, tratando de seguir la primera pista entre la maleza para ver adónde nos lleva. No vale la pena apresurarse, todavía nos queda un poco de tiempo para encontrar cobijo. Es cierto que he perdido mi preciosa voz estentórea, la que disertaba desde lo alto a diestro y siniestro, para todo el género humano; como la de Gregor para el oído de sus familiares, mi elocución podría sonar como un inquietante gruñido de tripas, es lo malo de este devenir-animal.

Pero lo importante es que se oigan las voces de quienes avanzan tanteando en la noche sin luna, anhelantes. Puede que otros compatriotas consigan agruparse alrededor de estas llamadas.

—————————————

Autor: Bruno Latour. Traductor: Juan Vivanco Gefaell. Título: ¿Dónde estoy? Una guía para habitar el planeta. Editorial: Taurus. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: