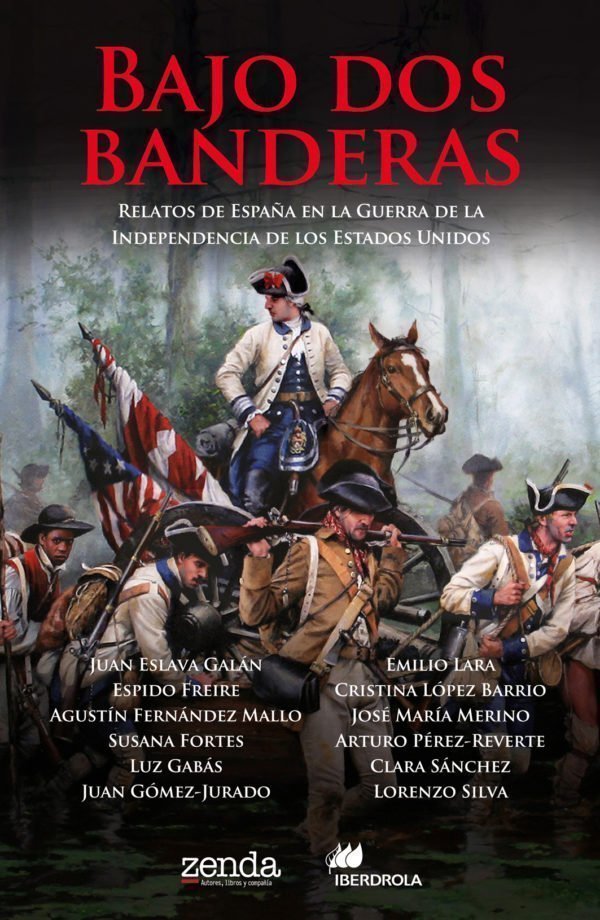

Fragmento de La marcha de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau.

El droguero de Mobile, escrito por Juan Eslava Galán, es una misiva enviada al mismísimo Goya por un mercader de tintas en la que este le relata al pintor las fatigas y pericias sufridas en su viaje hasta Norteamérica.

Este cuento está incluido en el libro Bajo dos banderas —editado por Zenda e Iberdrola—. Doce miradas, doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, firmados por doce relevantes escritores españoles: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

Dese al pintor Dn. Frco. de Goya y Lucientes

Arenas de San Pedro

Estimado maestro,

Espero que reciba la presente con mucha salud en compañía de su familia. La carta de Vd. me encontró muy postrado de dolor de costado y hasta hoy que me levanto no he podido tomar la pluma.

Me dice, respetado amigo, que el tinte grana que le envié es muy caro y que Méndez lo vende más barato en su botica de Alcalá. Mucho me admira que un maestro tan perito en lo suyo como Vd. compare la grana cochinilla legítima indiana que yo comercio con la falsa que le cuela Méndez a los poco avisados porque todo el mundo sabe que la suya no es cochinilla sino rubia, de la que un pariente le manda mucha provisión del campo de Salamanca, donde la llaman raspalengua y se cría en cualquier rastrojo.

El tinte grana que yo le mando a Vd. para que luzca en retratos de alcurnia, me lo mandan de Méjico mis agentes y pues sus dudas de Vd. me duelen en la honrilla le diré los trabajos que pasé para procurármelo queriendo encontrar allá un comercio que me lo mandara con más seguridad y limpieza y lo que hube de padecer en esa empresa. Ya se puede imaginar Vd. en qué peligros se mete el que por servirle cruza el mar océano estando como está el Rey Nuestro Señor, que Dios Guarde, en guerra con el inglés.

Sin mirar estos peligros bajé a Cádiz, durmiendo en malas ventas y peores posadas, y allí obtuve pasaje en un bergantín de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas que venía de Valencia de recoger 18.000 varas de paño tinto de lana de Alcoy y cargaba el lastre con plomo de Linares y azogue de Almadén. Zarpamos con mar calmo y mucho sol y bajamos a las Canarias temiendo toparnos con el inglés que surca los mares a robar lo que puede, lo que afortunadamente no ocurrió sino que, habiendo salido de las Palmas, entramos en lo espeso del mar y padecimos muy malas borrascas en la que yo, que soy de Cuenca y no he visto más mares que los chilancos del Júcar, pasé toda la travesía tendido en una mala litera o echando por la borda hasta los calostros que mamé de mi madre. Con esto notará Vd. que servirle buen tinte grana de cochinilla me ha proporcionado más fatigas que a Méndez moler el de la rubia que su primo le manda en las recuas de Salamanca.

Eso que le cuento a Vd, con ser más fatigoso de lo que en mis palabras parece, solo fue el entremés de la función. Al cabo de tempestades y miserias que paso por alto llegamos al famoso puerto de La Habana, yo más muerto que vivo, y bajé del navío enflaquecido y del color de la cera, besando el suelo y dando gracias a Dios porque llegaba vivo.

Dos semanas estuve postrado en una mala fonda catalana hasta volver en mi ser y así que me vi con fuerzas suficientes luego torné al puerto a ver qué nave salía para Veracruz, que es el puerto principal de Méjico. Ha de saber Vd. que de aquel puerto a las provincias de Sacala y Osaca (Tlaxcala y Oaxaca) donde se crían los nopales en los que habita la cochinilla grana que iba buscando hay un buen trecho en el que, según me habían advertido en La Habana, hay que pasar algunos peligros y desiertos donde puedes toparte lo mismo con indios que con malos cristianos. Todo eso estaba dispuesto a desafiar con tal de encontrar un socio que me pudiera proveer de cochinilla grana para servir a los artistas desagradecidos que comparan mi producto con el adulterado y flojo que les vende Méndez. Ya me habían advertido que la grana llega en costales y zurrones a Veracruz, donde su majestad tiene veedores que meten una caña hueca en el producto y sacan una muestra para comprobar que no llegue adulterado con algún maleficio, pero de todas maneras yo pensaba llegar a los campos de nopales y tratar allí con algún labrador que me enviara la grana directamente.

Íbamos por La Habana. Después de mucho bajar a los consignatarios del puerto, supe que descargaba un navío de paso para Acapulco. También me sirve, dije, y aunque el maestre me ponía pegas de que había poco sitio para el pasaje tanto le insistí y le unté la mano, que me dejó embarcar. Ese fue mi pecado porque, en cuanto salimos de puerto a la mar abierta, torció el tumbo y en lugar de dirigirse a Acapulco puso proa a La Luisiana donde se riñe la guerra entre los colonos que quieren independizarse del rey inglés con ayuda de los franceses y de nuestro propio rey al que Dios guarde.

Parece que debajo de la carga de lana y azúcar que el barco consignaba iba otra carga de mosquetes y pólvora destinada a los rebeldes. Lo supe y fui a quejarme al capitán, un tal don Tomás de Aranda, el que me dijo que ya me había advertido el maestre que no embarcara, así que me resigné pensando que allá donde íbamos habría combinación para llegar por tierra a las referidas Sacala y Osaca.

No fue así para mi daño, sino que tocamos tierra en una ensenada que no puerto, aguas tranquilas que se embolsaban dentro de una costa muy arbolada. Ancló el bajel sin arrimarse a tierra, dispararon una salva que espantó a las gaviotas y casi enseguida aparecieron entre los árboles unos cuantos hombres agitando un trapo. Al rato bajaron del promontorio, sacaron unas lanchas que tenían prevenidas fuera de la vista y a fuerza de remo vinieron al barco en busca de la carga. De cerca los distinguí que eran colonos ayudados por indios medio desnudos con las cabezas peladas.

Descargaron el barco y trajeron algunos heridos y enfermos con las cabezas llenas de pústulas, lo que me dio cierta aprensión. Hablé con uno de los cocineros, tuerto de un ojo, renco de una pata, y supe que cerca estaba Mobile, un fuerte que le habíamos quitado a los ingleses, y unas pocas leguas a poniente Nueva Orleans, donde hay mucho comercio con Méjico. Viendo la buena ocasión que se me aparejaba de tomar allí el camino de Sacala y Osaca le pedí al capitán que me desembarcara, que más seguro estaría en tierra que no volviendo al mar infestado de ingleses y yendo Dios sabe dónde porque de aquel contrabandista más valía no fiar.

En Mobile hay una ciudadela de mucho empaque, estrellada, con ocho puntas, de piedra y ladrillo, a la que llaman Carlota. A su alrededor ha crecido un pueblo medianejo con algunas casas nuevas mejores que las ordinarias de Madrid, otras de madera más regularejas, un aserradero y un mercado donde se comercian las pieles que bajan las balsas del río Misisipi. Hacía poco que el general Gálvez se lo había arrebatado a los ingleses y se veían, antes de llegar, muchas trincheras y cavas y empalizadas de troncos y fajinas que guardan el camino. Allí me enteraron de que la carretera a Nueva Orleans no era segura porque había en los bosques muchos desertores metidos a bandoleros y algunos indios cimarrones que descalabraban a los viajeros para desvalijarlos.

Como soy persona prudente y enemiga de ponerme en peligros, aunque después de este viajecito empiezo a dudarlo, me resigné a aguardar que vinieran unos carros que se esperaban de Nueva Orleans con escolta y vituallas para irme con ellos a la vuelta. Mientras tanto alquilé una cama en una fonda y procuraba agradar a la patrona, una cuarterona de genio altanero y amenazador, mientras me informaba de las plantas que allá se crían, buscando si alguna es de provecho. En este menester amisté con el barbero de la guarnición y lo ayudé a preparar emplastos de hierbas contra las fiebres y tinturas de san Lázaro para las llagas. Tardaban en llegar los carros y así nos sorprendió la Navidad de 1780 con un frío pelón que me tenía atado a la estufa. Menos mal que allí, con tanto bosque alrededor, lo que sobra es leña y en el aserradero te dan casi de balde los desperdicios de las trozas.

Así nos llegó el siete de enero de 1781, una fecha que en el día de mi muerte seguiré recordando. Estaba queriendo amanecer, pero era todavía oscuro y yo, palmatoria en mano, había salido al excusado que hay detrás de la fonda a hacer de vientre, como suelo antes de desayunar. En ello estaba, cuando sonó un estampido que tomé por trueno del cielo, que estaba algo encapotado y sin estrellas. Salí a ver y afuera estaba la tarasca de la patrona liada en una toca de lana que le dejaba los muslazos al aire y santiguándose mucho como si hubiera visto al diablo. Salí a la calle y un sargento que venía abrochándose las polainas me certificó que no fue trueno sino cañonazo. ¿De quién?, pregunté. ¿De quién va a ser?: ¡De los ingleses, que pareces tonto!

Al cañonazo siguieron otros. Parecía que venían del mar. Los del fuerte respondieron y por encima de las casas empezaron a pasar las centellas de lumbre que dejan las balas de cañón silbando en el aire, que es de lo más amedrentador. Aparecieron luces en las ventanas, y el pueblo todo se puso en movimiento con un rumor de voces y de relinchos, de gente con hatillos y bártulos que enseñada de otras veces corría a las trincheras, al fuerte o a esconderse en el bosque.

Vino a mí el barbero, jadeando de la carrera, y me dijo que el coronel Castro nos esperaba en los parapetos porque atacaban los ingleses y habría heridos que remediar. Le dije que yo no era militar ni figuraba en las listas del regimiento y que como mucho podía trabajar en el hospitalillo del fuerte, debajo del seguro de las bóvedas. Si no vienes conmigo fijo que te fusilan, me dijo. Como soy de fácil convencer me fui con él a los parapetos de las afueras que eran una romería de soldados, con sus uniformes blancos con las vueltas de las mangas azules y muchos paisanos vestidos cada cual de su manera. Todavía solo tronaban los cañones de los que los ingleses, aprovechando la noche, habían aproximado media docena, a los que contestaban los nuestros.

En esto empezaron a levantarse las banderas del día y al llegar la claridad, entre la niebla algodonosa que parecía prendida de las ramas de los árboles, vimos venir un pintorreo de casacas rojas entreveradas con muchos indios chotas que los acompañaban. Tenía Vd. que haber visto a estos salvajes, maestro: medio desnudos, con calzas de tafilete hasta medio muslo y un taparrabos que casi les deja el mondongo al aire, las caras pintadas con rayas rojas, azules y negras, por parecer demonios, los cráneos pavonados con piedras calientes menos un cepillo de pelo crespo y un copete como el de los toreros salmantinos en el que prenden plumas de distintas hechuras y tinturas, y chillando como suelen para darse ánimos y asustar. Los más bizarros llevan colgados del mango del hacha, como trofeos, ciertas cabelleras de enemigos muertos.

Nuestro coronel, Ramón Castro, revistaba las fuerzas detrás del parapeto con más autoridad y gravedad de la que prometían sus pocos años. ¡Qué buena estampa, sin encogerse, con su tricornio de seda, el sable enfundado como si hubiera salido a dar una vuelta por el campo, hablando calmo, animando a los bisoños y desfallecientes! Decía: que nadie tire hasta la orden, apuntar bien, dejar que se acerquen.

Del lado del mar, al despejarse la niebla, apareció un lanchón inglés que, sin sacar los remos del agua, por pasar inadvertido, quería rebasarnos y desembarcar detrás de nosotros para tomarnos como a perro entre puertas. Atento al peligro, Castro destacó a como cuarenta de los nuestros para que fueran contra el lanchón.

Los de la lancha, como estaban prevenidos, dispararon una descarga cerrada que abatió a casi todos los nuestros aprovechando que apenas podían avanzar, el agua por la cintura. Viendo cuántos caían, los indios chotas que iban con los ingleses desampararon la línea para ir a cobrarse las cabelleras porque los ingleses les dan una moneda de plata por cabellera enemiga.

Ya no hubo tiempo de más porque fue ver que habíamos descubierto la añagaza y el coronel que mandaba a los ingleses nos señaló con el sable y tocó el silbato ordenando ataque. A treinta pasos los tendríamos cuando alzaron dos banderas y corrieron hacia nosotros. Cuando los tuvo a tiro, Castro gritó fuego y los dos cañones que flanqueaban el camino soltaron dos talegas de balines que causaron mucho estrago entre los atacantes, dando en tierra con la mitad de ellos. Los otros titubearon un momento pero enseguida se repusieron y cargaron contra nosotros dando gritos.

Maestro, tenía Vd. que haber visto la fila de ingleses apuntar, disparar y lanzarse al asalto, las bayonetas por delante. Castro mantuvo la línea con autoridad y dominio y cuando los tuvimos a diez pasos los recibió con fuego graneado del que un balazo le acertó en la frente al coronel que los mandaba, Johann von Hanxleden, un alemán rubio de como cuarenta años, cuando ya se encaramaba a nuestro parapeto.

Mientras eso ocurría nuestros fusileros de la fila frontera se apartaron tres pasos, en buena ordenanza, a recargar, mientras los de la fila de atrás tomaban sus puestos y disparaban en cerrado contra los ingleses dando con otros tantos en tierra. Con esto ya desfallecieron y se retiraron dejando muchos muertos en el camino y ayudando a algunos heridos que proferían ayes lastimeros.

Los del lanchón, viendo torcerse el día, también se retiraron remando con tan buen ánimo que hasta partieron algunos palos. Castro ordenó entonces fuego graneado contra los indios que habían ido al agua.

Así terminó la batalla, amigo Francisco. Los ingleses se retiraron a Pensacola rabo entre piernas dejando diecinueve muertos en el campo sin contar los indios. Por cierto que en los días que siguieron tuvimos mucho trabajo atendiendo a los heridos y Castro, agradecido, me dio alguna recompensa en plata de muy buena ley de la que allá se estila.

Atento a mi negocio examiné una casaca inglesa de soldado, por ver si el rojo es de buena y legítima grana, y hallé que no es sino el deficiente rojo de rubia, el que nosotros llamamos tinte turco, que los ingleses importan de Italia. Por eso, cuando se ha soleado mucho y desteñido de las aguas, va oscureciéndose hasta dar en azulado como se ve en muchas casacas viejas que lucen los indios. En fin, don Francisco, remato mi relación por no hacerme prolijo. A los pocos días llegaron los refuerzos de Méjico y me pude embarcar para Nueva Orleans y de allí, con redobladas fatigas, porque en las colonias todo se hace cuesta arriba, llegué por fin a Sacala y Osaca a ultimar el negocio de encontrar un proveedor de grana cochinilla. Esto acabado regresé a Veracruz a ultimar el asunto con un veedor que me examine la grana, si es de buena calidad, y me la despache a España.

Embarqué y otra vez me vi a lomos de la mar echando los kiries por la borda y en los días calmos jugando a los naipes, a la calva, a la barra y otros juegos pueriles que a bordo se usan.

En fin, don Francisco, con esto acabo y le suplico que vea si me esfuerzo en servirlo y por unos pocos reales no me prive de las ocasiones en que pueda darle prueba manifiesta del respeto y obediencia en que siempre ha sido de Vd. A. S.S. Q.B.S.M.

En Madrid a 13 Agt.o 1783

PD. Espero verlo a Vd. por aquí donde bien quisiera conversar con Vd. y chocolatear e ir a ver comedias con mi viejo amigo y convidarlo con los veintitrés reales que me sobraron del encargo.

_____________

Título: Bajo dos banderas. Autores: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte, Clara Sánchez y Lorenzo Silva. Editado por Zenda con el patrocinio de Iberdrola. Descarga gratuita: Amazon y Kobo.

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: