En el corto preámbulo de su libro El Museo de la Rendición Incondicional Dubravka Ugrešić advierte al lector de que si le parece que entre los capítulos de su novela no hay una relación sensata y firme tenga paciencia: las relaciones se irán estableciendo de forma gradual. Como la de los objetos que se fue comiendo la morsa Roland y que se exhiben en una vitrina en el zoo de Berlín: un mechero de color rosa, un broche de metal en forma de caniche, un abridor de botellas de cerveza, un flotador de goma, una bolsita de plástico con agujas e hilos, y muchos otros. Heterogéneos pero con un destino común. De esa forma un tanto alambicada explica su forma de escribir la autora, nacida en la antigua Yugoeslavia, que después fue croata, y acabó teniendo pasaporte neerlandés, que representa mejor que nadie la literatura del exilio y la oposición al nacionalismo. Ciudadana de todas y de ninguna parte, muerta ahora hace un año.

Ugrešić es una escritora posmoderna, aunque no sea fácil definir qué es eso. Sus libros son fragmentarios, híbridos, mezcla de géneros, sus temas pueden ser eruditos: era licenciada en Literatura Comparada y conocía en profundidad las vanguardias literarias rusas de los años veinte, pero también populares: no se resistía a las tendencias y los objetos más kitsch y era una rendida admiradora de las series americanas Peyton Place o Dinastía desde mucho antes de que se pusieran de moda. En sus ensayos, y también en sus novelas, adopta un tono rezongón y protestante, un cabreo cósmico que mezcla con la ironía y el humor y, a veces, también con una extrema vulnerabilidad. De su adolescencia rescata una visión distinta de su país. Desde el no de Tito a Stalin en 1948, el Telón de Acero no era allí tan tupido. Yugoeslavia se impregnó de chicles, coca-colas y películas americanas, que, eso sí, había que ver en bancos de madera corridos. Además de las matinés de cine, de su madre heredó la pasión por los libros. En verano visitaba a su abuela en Bulgaria, donde la versión del comunismo era más dura, y al regresar soportaba las burlas de sus compañeras, que la llamaban la bulgarica. Estudió Lengua y Literatura Rusa y Literatura Comparada en Zagreb y más tarde fue profesora en la misma universidad.

Foto: Pilar de Diego.

Entre 1971 y 1976 publica libros para niños, y en 1978 su primera novela, Pose para prosa (1978), seguida de Štefica Cvek en las fauces de la vida (1981) y Vadeando la novela río (1988), ninguna de las cuales está traducida al castellano (los títulos son aproximados). Son libros influidos por la vanguardia rusa, de la que era especialista, en los que reivindica a la vez que satiriza los géneros populares y parodia con humor negro el mundo de los escritores. En esos años aún cree en la autonomía del texto frente a la realidad y a la política, y vive rodeada de otras colegas y entrañables amigas, profesoras universitarias como ella.

A finales de los ochenta afloran las tensiones nacionalistas en su país. Ugrešić desprecia los intentos expansionistas de Milošević, el presidente serbio, y también se opone a la independencia de Croacia defendida por Tudjman. Se une a una efímera Asociación para una Iniciativa Democrática de Yugoeslavia. En 1991, cuando estalla la breve guerra de Eslovenia y luego la de Croacia, marcha a Ámsterdam y desde allí a Middletown, en Estados Unidos, donde permanecerá dos semestres dando clases. “Desde aquel remoto 1991, cuando a mediados de septiembre me encontraba en Nueva York y en mi patria empezaba una guerra que duraría cuatro años, yo ya no tengo patria”, escribe en Ficcionario Americano (1993, que en Países Bajos apareció con el título Nacionalidad inexistente), una colección de ensayos que recogen sus experiencias de aquel año. “Vengo del comunismo fresco, vengo del caos balcánico”, Yugoeslavia ya no existe, Croacia tampoco aún. El funcionario de aduanas se asombra del extraño pasaporte que nunca ha visto. “Y es posible que no lo vuelva a ver”, dice ella. Los ensayos son una divertida y también dolorosa comparativa entre la vida estadounidense y la balcánica y una mirada sorprendida y cáustica a la sociedad americana. No obstante, de todas las ciudades del mundo en las que ha estado, “Nueva York es en la que menos sola me siento”, escribe en el post scriptum de la reedición de 2018, porque allí lo primero que hace es buscar, en el barrio en que esté, su peluquería, su tintorería, su pedicuro, y así clava su bandera. En lo más parecido a un remedo de hogar que le queda.

Foto: Pilar de Diego.

A su vuelta en septiembre de 1992¸ se encuentra con que se ha convertido en una extranjera en su país, donde “tenía que demostrar que había nacido allí, aunque así fuera; que hablaba su idioma, aunque era mi lengua materna”; o que tenía que declarar su nacionalidad (croata, serbia, bosnia…), a lo que se negó, obligando al funcionario a poner: “Otros”. Escribe algunos artículos incendiarios contra el odio étnico y la guerra (recogidos luego en La cultura de la mentira, 1996) y en diciembre, de regreso de una reunión del PEN Club en Río de Janeiro, se enfrenta a una campaña mediática que la acusa, a ella y a otras cuatro escritoras, de boicotear la siguiente reunión en Dubrovnik, las tilda de traidoras y de feministas que han violado a Croacia y las pone en la picota con el amable apelativo de “Las brujas de Río”. Cuando el acoso y el odio se extienden al resto de medios, a su vida privada y a la universidad, incluyendo a alguna de sus entrañables amigas, Dubravka decide abandonar el país. “No hay manera más rápida y eficaz de quedarse sin nada y verse con una maleta en un país extranjero que decir públicamente que el asunto del nacimiento [del nuevo estado croata] te resulta nauseabundo, sobre todo cuando es sangriento. Eso fue lo que me pasó a mí. Y gracias a Dios que tenía una maleta”.

Con esa maleta llega a Berlín y se integra en una comunidad de refugiados de guerra, emigrantes del Este: rusos, polacos, húngaros y artistas de distintas partes del mundo, gente que intenta dar un impulso a su vida en una ciudad que se recompone tras la caída del muro y que es una metáfora de la historia de Europa. En ese ambiente escribe El Museo de la Rendición Incondicional (1996), un libro capital en su obra y muy importante en lo que podríamos llamar la literatura europea del exilio. Cuatro de las siete partes recogen vidas truncadas de exiliados, anécdotas de conocidos, estampas de la propia ciudad y biografías incompletas de artistas y escritores que nunca tienen tiempo y viven siempre buscando, como si hubieran perdido algo. En las otras tres recurre a álbumes de fotos familiares, diarios de su madre y a lo que parece su propia biografía (aunque rechaza que sea asunto del lector confirmar si es cierta o no) para intentar recuperar o no perder del todo la identidad. La vemos perpleja y enfadada de profesora en un campus americano compartiendo vivienda con tres estudiantes procedentes de la India a las que no entiende y que la temen. O ser burlada, quizás ni eso, por un joven con el que se lía en Lisboa. Y, en definitiva, intentar explicarse cómo estalló todo con la historia de su grupo de amigas de la universidad, incluidas las que acabaron odiándola, en la que interviene un ángel. El hilo conductor es la voz de la narradora, que a través de ese muestrario de vidas y de sus propias sensaciones nos arrastra por la perplejidad de esos apátridas forzados y por los entresijos de la ciudad. Como el Museo de la Rendición Incondicional de la Alemania Fascista en la Guerra de 1941-1945, el edificio donde se firmó la capitulación alemana, un lugar polvoriento en cuyos alrededores antiguos yugoeslavos venden cosas fuera de uso, aunque los que parecen fuera de uso son ellos mismos. Es un libro en el que cabe todo y en el que, a la postre, nada sobra, porque está tejido como un patchwork donde cada pieza tiene su dibujo, pero lo que determina el resultado final es el conjunto.

Foto: Pilar de Diego.

Desde 1998 se había instalado semipermanentemente en Ámsterdam. El ministerio del dolor (2004), que recoge esa etapa, es ya otra experiencia del exilio. A la distancia de diez años se plantea un ejercicio de “yugonostalgia”, un sentimiento bastante extendido en los círculos de refugiados y que todavía no ha desaparecido. Una profesora de un departamento de lenguas eslavas que da clases de BSC (bosnio-serbio-croata), una lengua que ya no existe, y que explotando las mínimas diferencias se ha convertido en serbio, bosnio y croata, propone a sus alumnos olvidar el temario y centrarse en los sentimientos de cada uno sobre ese pasado común. Se trata de una novela más convencional en cuanto a su trama y estructura; el dolor supura abiertamente y lo hace un libro más amargo, aunque no más revelador que El Museo.

Milošević tuvo la suerte de que la reclamasen desde los departamentos de lenguas eslavas de distintas partes del mundo, sobre todo de universidades de Estados Unidos, y el valor de embarcarse en la aventura. En conjunto pasó mucho tiempo viajando de un lugar a otro y acabó enseñando en sitios como Harvard, UCLA, Columbia o la Universidad Libre de Berlín. Colaboró en revistas suizas, neerlandesas o alemanas y escribió ensayos que luego recogería en libros como Gracias por no leer (2003) y No hay nadie en casa (2005)

El tema del primero es la vida literaria y sus banalidades. Su tesis principal es que lo trivial ha anegado la vida literaria: “la propaganda de un libro es más importante que el libro en sí”. Según ella el chisme es el género literario básico. A la gente le encanta chismorrear. Es más, en el mundo literario “los éxitos de ventas no son más que chismes amplificados”. El mercado ha avasallado a los antiguos prescriptores y los ha sustituido por vendedores con su propio criterio estético-comercial: “Lo que vende es bueno, lo que no vende es malo”. Escrito hace veinte años, mantiene su vigencia y es una guía que ilumina dónde está y hacia dónde va la literatura.

Foto: Pilar de Diego.

En No hay nadie en casa la escritora da rienda suelta a una de sus aficiones favoritas: le gusta gruñir. También le gustan los locos con los que se cruza por la calle, que hablan solos, gritan, pelean con alguien invisible, refunfuñan y protestan. No piden nada, solo escriben en el aire enormes hojas de reclamaciones. Y eso son estos ensayos: demandas y opiniones de alguien que no es políticamente correcto. Por supuesto, la literatura y el exilio están presentes, pero también el hedonismo de arreglarse las uñas en un local vietnamita o la cuestión de si sería conveniente poner una bicicleta en el centro de la bandera de Países Bajos. Otros temas aparentemente más importantes, como la identidad, los deja de lado. “En cuanto oigo la palabra “identidad” sufro una reacción alérgica. Y en todas partes y constantemente oigo esa palabra”, dice. “Mi vida no es fácil”.

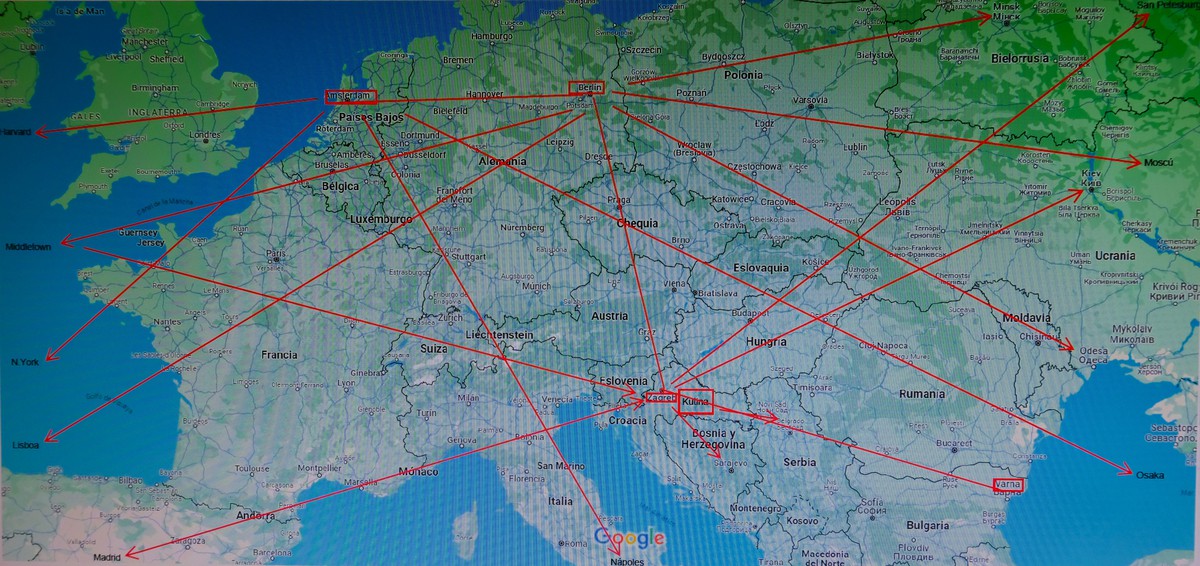

En el año 2000 hace un viaje en tren de mes y medio con un centenar de escritores de cuarenta y tres países visitando dieciocho ciudades europeas, de Lisboa a San Petersburgo, de Minsk a París, en lo que se llamó el Expreso de la Literatura. Y descubre que la estupidez no distingue categorías intelectuales y que tiene mucho que aprender en el arte escribir postales. Mientras tanto ve a Europa cansada de ideologías y utopías y centrada en lo que más le gusta a la gente: el dinero.

Foto: Pilar de Diego.

A la muerte de su madre, Dubravka escribe una novela sobre la vejez y la condición femenina. Sobre las manías, la puerilidad y la tremenda soledad de las personas mayores, sobre todo mujeres, que son las que sobreviven, que unas veces toman formas parecidas a las de las protagonistas de la famosa serie Las chicas de oro y otras a las de las hechiceras y brujas de la cultura popular. En cualquier caso, víctimas de una sociedad que no sabe dónde ubicarlas ni cómo tratarlas. El libro se llama Baba Yagá puso un huevo (2007). Como siempre, Ugrešić monta un popurrí, en este caso un tríptico. La primera parte se centra en Veza, su madre, que tiene ochenta años y lleva treinta viviendo sola en el barrio de Travno, en Novi Zagreb, convencida de que la “vejez no es para blandengues” y lidiando con sus obsesiones: “la limpieza es la mitad de la salud”; sus mitos: Varna, la decadente ciudad búlgara donde nació; y sus costumbres: salir cada tarde con peluca, maquillada y con los labios pintados a tomar su capuchino y un triangulito relleno de queso. La narradora nos cuenta las agotadoras conversaciones telefónicas cuando está en el extranjero y los encuentros y desencuentros cuando están juntas. O el viaje al Mar Negro, peregrina por encargo de la madre, y el informe decepcionante que le ofrece de un lugar, su ciudad natal, que ya no existe. La segunda parte es una divertida historia sobre las aventuras de tres mujeres mayores, una de ellas ancianísima, en un balneario de Centroeuropa, durante cinco días, en lo que podía ser una temporada corta de la mencionada e inventada serie: Las chicas de oro croatas. El tono es de comedia, de cuento infantil, o quizás senil, en el que, de vez en cuando, se cuelan reflexiones acusadoras: “Las culturas primitivas sabían cómo enfrentarse a la vejez […]. Los hipócritas de hoy en día […] aterrorizan a sus ancianos sin sentir ni pizca de remordimiento. No son capaces de matarlos, ni de ocuparse de ellos, […] los abandonan en dispensarios de muerte, en residencias de ancianos” o “las vidas pueden ser así o asá […], pero al menos habría que planificar a tiempo esa famosa bajada del tren metafórica y esforzarse porque transcurriera de manera decente”. Por último, el cierre es el supuesto informe a cargo de una antropóloga especialista en folklore balcánico en el que analiza a la luz del mito de Baba Yagá, la anciana hechicera eslava, las dos partes anteriores en lo que supone la inclusión de la crítica en el propio libro.

Después de otros ensayos, como Karaoke Culture (2010) y Europe in sepia (2013), publica su última novela, si es que puede llamarse así, Zorro (2017), que es la liberación de un embrión enquistado que la acompañaba desde su época universitaria. Entre 1975 y 1976 había pasado un año preparando una tesis sobre el escritor Boris Pilniak. De hecho, los vanguardistas rusos Bábel, Bulgákov, Platónov, serán siempre su inspiración. De Pilniak rescata Un cuento sobre cómo se escriben los cuentos donde el autor dice que “el zorro es el dios de la astucia y de la traición […], el dios de los escritores”. En el libro hay lugar para la añoranza e incluso la narración de una historia de amor con vuelta a Croacia, en un intento de recuperar un hogar que, por supuesto, sale mal. Pero sobre todo es un recorrido por su particular universo literario y sus opiniones contundentes: “La autopromoción se ha convertido en norma social”, hilvanado por historias llenas de pequeños detalles de viudas albaceas de escritores que demuestran ser más brillantes que sus reconocidos maridos o de estudiosas que acaban dando sentido a la generación de autores que estudian. Y también contiene una especie de manifiesto estético: “La auténtica diversión literaria empieza justo cuando la historia se escapa al control del autor, cuando empieza a comportarse como un aspersor de jardín y a salpicar en todas direcciones; y cuando la hierba comienza a crecer no debido a la humedad, sino a causa de la sed que le provoca la fuente de humedad cercana”. El libro, como debe ocurrir en toda obra maestra en opinión de Ugrešić, está lleno de trivialidades. Como la historia en la que cuenta la forma en que Nabokov capturó el primer ejemplar de la variedad de mariposas que luego llevaría su nombre, posado en el vello púbico pelirrojo de su amiga y alumna Dasha, que los había acompañado, a él, a su mujer y a su hijo, en un viaje por el Gran Cañón del Colorado. La conclusión es que el zorro está condenado a la soledad, a una vida lejos de su especie. La maldición del zorro consiste en que no es querido.

Foto: Pilar de Diego.

El último libro de Ugrešić publicado en España es La edad de la piel (2019), un conjunto de ensayos que funciona como un difusor de ideas radicalmente apartadas de los clichés al uso. Siguen estando presentes los temas que la obsesionan. La crítica a las democraturas de los pequeños países surgidos de la antigua Yugoeslavia; la “Ley de Telémaco” por la que se expulsa a las mujeres del discurso público; la constatación de que la misoginia está tan presente en todas partes que nadie la percibe; y el convencimiento de que a la literatura la han destruido “editoriales hambrientas de dinero, editores perezosos, críticos sobornables, lectores poco ambiciosos y autores sin talento sedientos de fama”. Acuciada por las leyes del mercado y del éxito se pregunta: “¿Dónde he fallado?”. Y sobre la gente no se hace demasiadas ilusiones. Ya sabe que está ganada por una banalidad y una incultura contra la que hasta el último momento no dejó de despotricar.

La obra de Ugrešić es una refutación total del nacionalismo. Una constatación de lo poco que aporta y lo mucho que destruye. De que el nacionalismo, es decir, la idea de identificar un territorio con un pueblo, una sola lengua, una religión y una cultura, excluyendo las demás, es, hoy, no solo anacrónica, sino además profundamente reaccionaria.

“No estoy cansada de hablar de la memoria, estoy cansada de hablar de la identidad”, dice en una entrevista. En la vida literaria europea tras los nombres de los escritores figuran siempre, ¡siempre!, el de sus países. “¿Qué deben hacer conmigo en los Países Bajos?”, se pregunta, “vivo en Ámsterdam, pero no escribo en neerlandés”. ¿Y en Croacia?, donde tiene tan mala reputación. También los serbios pueden leerla, ya que escribe en BSC (bosnio-serbio-croata). “¿Qué ocurre”, en definitiva, “con los que no tienen identidad nacional? ¿Con la chusma cosmopolita, con los defensores de la identidad europea a los que les gustaría borrar las fronteras estatales, las separaciones nacionales y étnicas?”. Es una reivindicación de la literatura transnacional. Dubravka Ugrešić pertenece a la estirpe de escritores como Turguéniev, Conrad, Nabokov, Bolaño o Sebald, que escapan al encasillamiento nacional. Al comienzo de una de sus primeras obras cita a García Márquez: “Escribo para que me amen más. Ese es el deseo de cualquier escritor”. No lo consiguió; al revés, atrajo el odio y el insulto en su pequeño país. Si no hubiera sido por su insobornable cabezonería hoy sería una gloria literaria croata, pero quizás su espanto a serlo la confirmó en sus opiniones. A cambio lo es de la literatura transnacional, la que permite que, desde un pequeño idioma, mediante buenas traducciones, tenga multitud de lectores en todo el mundo. Y, ¿por qué no?, quizás acabe imponiendo su relato.

Con los exiliados nunca se sabe, les pasan cosas extrañas. Como que, si es una mujer, se quite los zapatos de tacón, rojos por más señas, para descansar los pies mientras se toma un café, y al ir a ponérselos no estén. Y ante la amable propuesta del camarero de que a la vuelta de la esquina hay una zapatería donde puede comprar otros para volver a casa, le mire y responda: “Primero me compraré unos zapatos y luego una casa para tener adónde volver”.

Foto: Pilar de Diego.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: