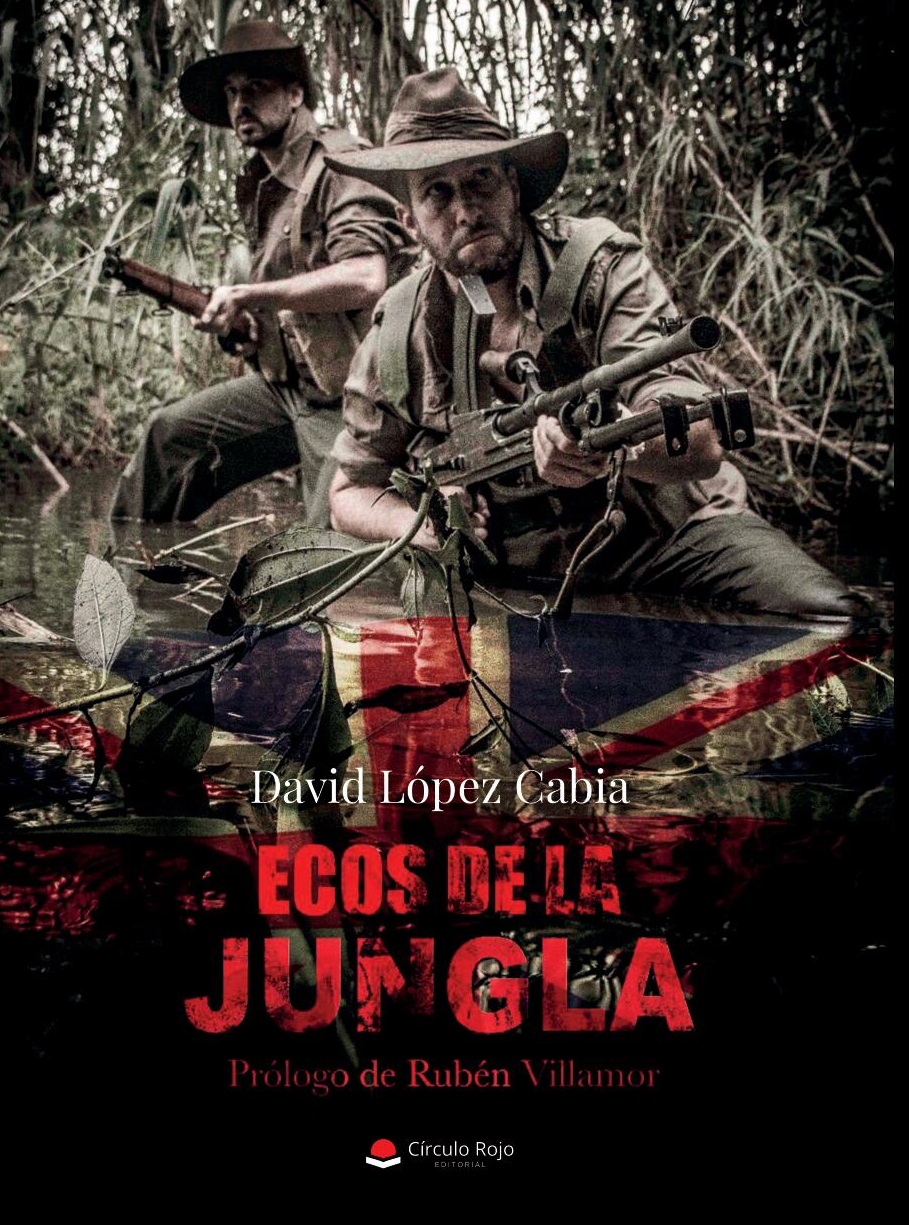

Ecos de la jungla, la última novela de David López Cabia, cuenta la historia de un oficial aliado en dos episodios épicos de la guerra en Birmania y la India. Así, el teniente Locke pasará por la Operación Longcloth (febrero de 1943), una espectacular incursión en Birmania a través de la jungla, cientos de kilómetros por detrás de la línea japonesa. El segundo escenario será el infernal asedio de Kohima (abril de 1944), donde unos 1.500 británicos e indios resistieron durante unas dos semanas a 15.000 soldados japoneses.

Zenda reproduce un fragmento de esta obra.

******

Locke vio una granada volando directa hacia él. Sin pensárselo dos veces, abandonó inmediatamente la trinchera. Norman y Gibson hicieron lo mismo. Una nubarrada de humo y barro acompañada por un fuerte estruendo envolvió a los tres compañeros de trinchera. El estruendo fue tal que un intenso pitido se apoderó de los oídos de Locke mientras, aturdido, se revolvía por el barro mientras se palpaba todo el cuerpo para percatarse de que no le faltaba ninguna extremidad.

El australiano estaba paralizado por el terror. Intentó incorporarse, pero era incapaz de mantener el equilibrio. Creyó que sus tímpanos habían estallado. Se sentía como un ser indefenso. Su capacidad de reacción había quedado anulada por el estruendo. Cuanto veía a su alrededor era un baño de sangre. Una trinchera fue asaltada por media docena de soldados japoneses, que golpearon a dos soldados británicos hasta la muerte con las culatas de sus fusiles. Un soldado indio, malherido, se arrastraba sobre el barro tratando de refugiarse en una trinchera. Las ráfagas de un subfusil nipón desgarraron su espalda.

Cada centímetro de terreno de Kohima era un centímetro del averno. A cada minuto, aquellas tierras eran regadas con la sangre de jóvenes soldados británicos, indios, birmanos, nepalís y japoneses.

Locke intentó ponerse en pie por segunda vez. Sintió un golpe brutal, como si fuese arrollado por una res. Cayó hacia atrás. Con la visión borrosa, alzó la vista. Bajo la intensa lluvia, vio a su oponente, un nipón furioso que se disponía a ejecutarle. Cerró los ojos temiendo el inminente final. La boca negra del fusil Arisaka apuntaba directamente hacia su cabeza. No ocurrió nada. No escuchó ningún disparo, tan solo el rugido de Gibson. Cuando abrió los ojos, vio al muchacho ensartando al japonés con su bayoneta por la espalda.

Locke intentó recoger su fusil del barro, pero un segundo japonés lo apartó de una patada. Rodó por el barro para apartarse del cañón del fusil de su adversario. Se llevó la mano a la funda de la pistola para desenfundar la Colt. Solo uno de los dos podía ganar y el japonés ya tenía el dedo pegado al gatillo, mientras que Locke ni tan siquiera había llegado a empuñar el arma. Una vez más, el tiempo se detuvo para Locke bajo la lluvia. Ante sí, tenía a su verdugo, un tipo de estatura media, enclenque, cubierto de barro y sangre, pero con la mirada de un soldado corrompido por aquel juego sangriento.

Coquetear con la muerte a cada segundo era una sensación que ni su corazón ni su cerebro podían soportar. Escuchó el cercano crepitar de un fusil Enfield. El nipón cayó de bruces y sintió que alguien le tomaba por la guerrera y le arrastraba hacia la trinchera. Era Gibson. El bisoño y novato soldado le había salvado la vida dos veces.

—Me temo que el sargento Norman tiene razón y se está volviendo usted demasiado viejo para este juego —bromeó Gibson.

—¡Maldito mocoso! Si hace dos meses estabas chupando de la teta de tu madre —replicó Locke mientras salía de su aturdimiento—. ¿No te han dicho que respetes a tus mayores?

Locke recuperó el equilibrio y Gibson le entregó su fusil. La lluvia amainó. Fue como si alguien cerrase un enorme grifo. Cuando Locke echó un vistazo para hacerse una idea del desarrollo de la batalla, no le gustó nada. Los ametralladores de las Bren disparaban metódicamente causando verdaderos estragos entre las filas niponas, pues los cadáveres se amontonaban alrededor de los nidos de ametralladoras. Sin embargo, las precisas descargas de los ametralladores no bastaban para contener a la marabunta. Algunos pozos de tirador y trincheras ya habían sido ocupados por los japoneses.

No pintaban bien las cosas en Kohima. No eran suficientes para detener al enemigo. Los japoneses empezaban a ganar metros a costa de un reguero de muertos sobre la pista de tenis y las esporádicas explosiones de las granadas Mills entre sus filas eran insuficientes para frenarlos.

—¡Mayor, nos están superando! —dijo un soldado desde la trinchera aledaña.

—¿Y su jefe de compañía? —preguntó Locke.

—Con este caos no sé dónde está —contestó el soldado.

—¿Qué vamos a hacer? —preguntó el sargento Norman—. Están a punto de romper nuestras líneas.

—¡Señor, haga algo ahora! —suplicó otro soldado.

El peso del mando volvía a recaer sobre los hombros de Locke. Ya no llovía, sino que lucía un sol radiante y abrasador. Las nubes se habían desvanecido y la avalancha japonesa era perfectamente visible en toda su inmensidad. Sabía que no podía esperar compasión de los japoneses, que le apalearían hasta la muerte sin piedad o que sentiría el metal de las bayonetas enemigas perforando su cuerpo una y otra vez. En el mejor de los casos, tal vez pudiese tener una muerte rápida. Trató de desechar aquellos pensamientos, pues eran fruto del pánico. El rostro de Ava desfiló por su mente. Recordó algunas de las últimas palabras de su prometida: «No quiero que hagas heroicidades, ¿me oyes? No tienes nada que demostrar. No dejes que te maten». Estaba cansado de ser un héroe. Sin embargo, si quería sobrevivir, no le quedaba más remedio que arriesgarse, que volver a ser un héroe.

Expulsó una bocanada de aire. Se percató de que aún tenía una oportunidad de sobrevivir, de que le quedaba un último resquicio para salvar el pellejo y regresar junto a Ava para casarse con ella. Por pequeña y suicida que fuese esa posibilidad, merecía la pena intentarlo.

—¡Radio! —rugió Locke volviendo la vista atrás.

No encontró ninguna respuesta por parte del operador de radio. Situado en una trinchera unas pocas decenas de metros tras la primera línea, el operador de radio yacía con un balazo entre ceja y ceja, con la sangre corriendo a borbotones de su frente y besando el barro.

—¡Joder! —masculló Locke—. Si quieres algo, siempre tienes que hacerlo por ti mismo.

Locke abandonó la trinchera, corriendo en línea recta sobre el barrizal, ignorando las balas que silbaban a su alrededor. Sus zancadas eran dignas del soldado más en forma, incluso propias de un atleta. Pese a ser mucho mayor que la mayoría de los hombres de la guarnición, estaba mostrándose tan audaz como el soldado más valiente. En su mente solo había un objetivo: alcanzar el pozo de tirador del operador de radio y solicitar el apoyo de la artillería.

Una bala rebotó contra una roca y arañó la piel del brazo izquierdo de Locke. Sin embargo, Locke ignoró la quemazón. No se detuvo y se arrojó en plancha al pozo de tirador, con las balas enemigas impactando contra los árboles que quedaban a sus espaldas. Locke se estrelló contra el cadáver del operador de radio. No había tiempo para recuperar el aliento. Retiró el cuerpo del pozo de tirador entre gemidos de cansancio y tomó el auricular de la radio.

Se aferró a su última esperanza. Cuanto le quedaba era solicitar un bombardeo a los cañones de Jotsoma. Sabía que allí, la 161ª Brigada, a poco más de tres kilómetros, disponía de obuses con los que podía abrir fuego sobre Kohima. Pediría que los artilleros indios lanzasen un diluvio de proyectiles que caerían muy cerca de sus propias posiciones. Bastaba un error, una mínima desviación de los artilleros indios para que los hombres del 4º Batallón del Regimiento West Kent quedasen reducidos a cenizas.

Se dijo a sí mismo que aquella última posibilidad era una mierda, pero que era lo mejor que tenía. Prefería acabar desintegrado por su propia artillería que sufrir una cruel muerte a manos del enemigo. Vio una nueva oleada de japoneses brotando de sus agujeros. Las líneas británicas empezaban a ceder y otra trinchera había sido ocupada por el enemigo. No había tiempo para detenerse a valorar sus escasas opciones. Cerró los ojos unos fugaces segundos y murmuró:

—Ava, perdóname si no lo consigo.

Aspiró una bocanada de aire. Sintió una punzada en el corazón, se aferró al auricular y con desesperación suplicó por el micrófono:

—¡Jotsoma, aquí el mayor Locke! ¡Solicito bombardeo! ¡Tenemos al enemigo encima!

—————————————

Autor: David López Cabia. Título: Ecos de la jungla. Editorial: Círculo Rojo. Venta: Todostuslibros

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

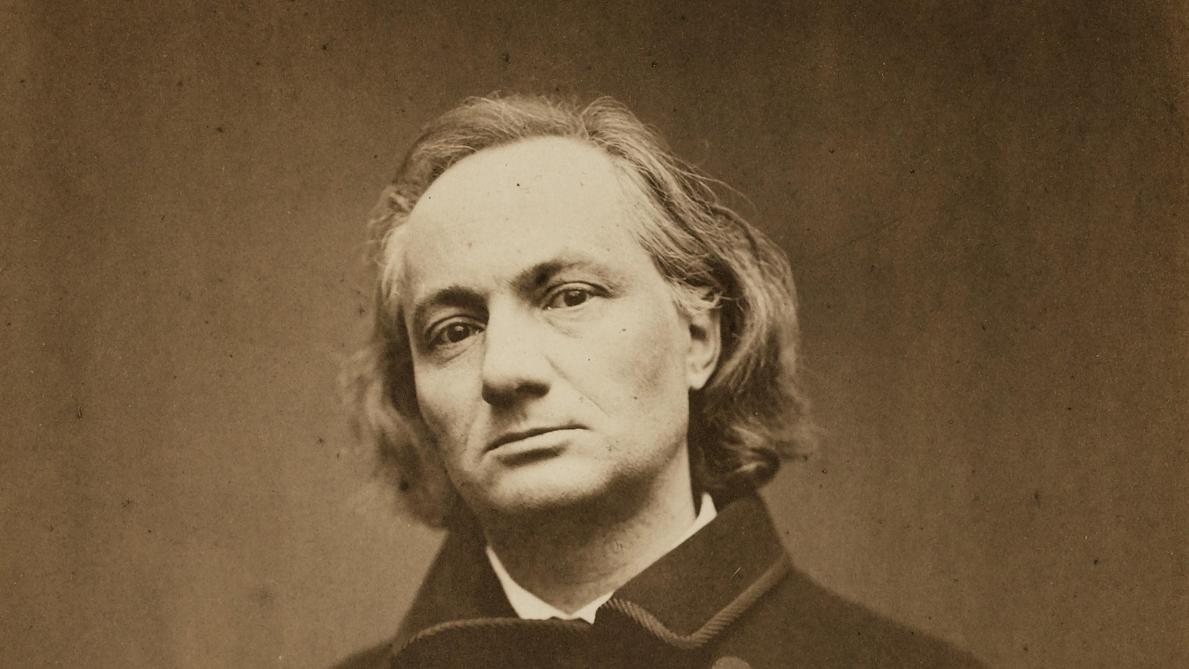

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: