Se suele afirmar que detrás de todo crítico literario hay un escritor frustrado, alguien desgraciado a quien ni la genialidad ni la suerte han sonreído. Por eso, en muchas ocasiones, lo que rezuma en las reseñas es bilis. Pura envidia. Pura rabia.

Familiarizándose con Wilson, se pueden sacar conclusiones interesantes. Por ejemplo, no sé si se lee menos hoy que hace unos años, pero es incuestionable que leemos peor. ¿Es casual que el empobrecimiento literario coincida con el descrédito de la labor crítica? Muchos considerarán que es un disparate. Pero sin el crítico, que desbroza la senda por la que los demás transitan, cumpliendo con la fastidiosa tarea de separar el grano de la paja, muchos nos equivocaríamos al seleccionar un volumen de la estantería.

A este respecto, el estilo conversacional, directo, de Wilson, siempre atento para escapar del academicismo banal y rancio, puede ser un revulsivo y conducirnos, a nosotros, lectores mediocres, a una relación exigente, pero también más plena y satisfactoria, con los libros.

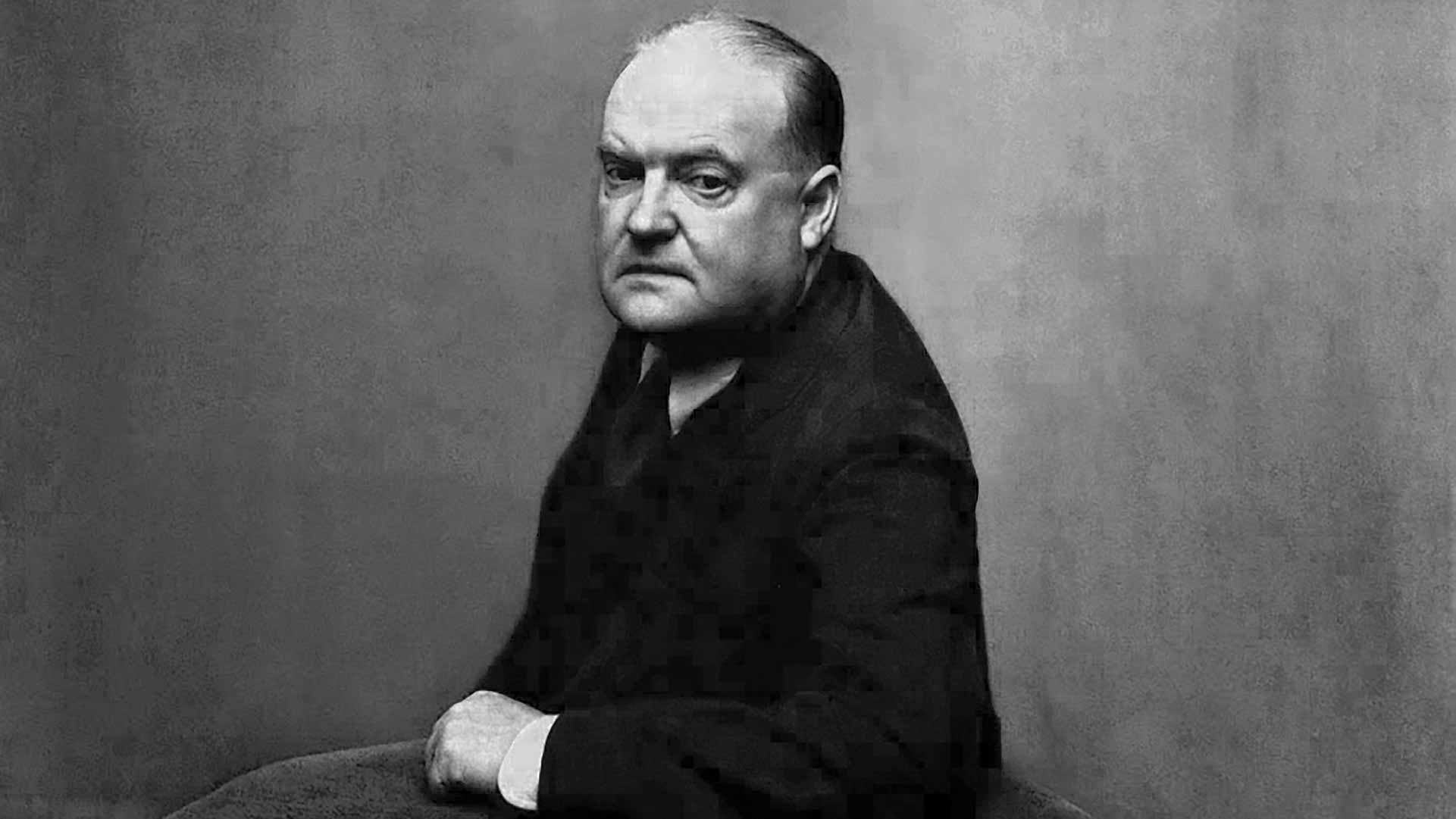

De Wilson, orondo como un barril, se ha dicho que fue uno de los pocos escritores atados a la botella en los que mejor disfraza la prosa los efluvios del alcohol. Era tan disciplinado que todas las mañanas se sentaba militarmente a su escritorio, con independencia de la hora a la que se acostara. Pero su mérito no estriba solo en haber logrado ser tan prolífico en medio de una vida de resacas, líos sentimentales y excesos, sino en su imparcialidad a la hora de enjuiciar estéticamente la obra de sus contemporáneos.

Ni siquiera sus amigos, como Nabokov o Scott Fitzgerald, se vieron libre del escalpelo de su pluma: diseccionó sus textos y afeó sus indecisiones estéticas sin mojigaterías ni anestesias de ningún tipo. Era admirado, tan temido que, como alguien recordaba hace poco, Hemingway afirmaba que solo escribía con el objetivo de pasar su criba. Es verdad que quien se acerca a su obra no siempre está de acuerdo con sus valoraciones, pero a menudo se descubren pistas y sugerencias que abren un horizonte casi indefinido de interpretaciones y sentidos.

Además de las reseñas y colaboraciones en publicaciones afamadas, desde Vanity Fair —de la que fue director— a The New Republic, tuvo tiempo para escribir un ensayo sobre el utopismo político y el arraigo de las ideas revolucionarias en la Europa ilustrada hasta el momento en que Lenin, en febrero de 1917, desciende del tren en la estación de San Petersburgo. Hacia la estación Finlandia (Debate) es, echando la vista atrás, demasiado connivente con esa forma de hacer política con escuadra y cartabón, trufada de abstracciones, y atiende poco a las repercusiones extremistas del idealismo, pero es magistral porque se aproxima de un modo inusitado, ágil y atractivo, a la historia de las ideas, convirtiendo un género a veces aburrido y árido como el desierto en un viaje vibrante y lleno de entusiasmo.

Wilson matizó su simpatía con el comunismo cuando, mucho más tarde, se hicieron públicos los numerosos crímenes cometidos por las autoridades soviéticas. Y aunque uno percibe que sus convicciones políticas no estaban a la altura de las estéticas, eso no desmerece su original aportación a la narrativa filosófica, que necesitamos seguir cultivando. Con menos suerte —y menos gracia— esbozó un retrato de la década de los treinta en Memorias del condado de Hécate, donde personajes anodinos y pueriles desfilan en busca de sexo y diversión.

Aunque suene exagerado, se puede decir que Wilson inventó la literatura americana. Con su intuición para diferenciar las buenas contribuciones de las que no lo son, aupó a esa generación que se negó a seguir inspirándose en el viejo continente. En la voz de Poe, por ejemplo, encontró el empeño por construir una mitología propia y la decisión de desembarazarse del legado europeo, acuñando símbolos característicamente americanos.

Wilson era un lector contumaz y obsesivo, extremadamente culto, y conocía a la perfección el canon occidental. Eso, sin embargo, no fue un impedimento para reconocer las nuevas corrientes. Todo lo contrario: tal vez porque estaba tan familiarizado con la historia de nuestra cultura y valoraba la función estética que se aprende revisitando a clásicos pudo diferenciar las novedades valiosas de la puerilidad más efectista.

Hubo tiempos pretéritos en los que los escritores consultaban cada mañana la prensa para ver lo que el crítico de turno decía sobre su última publicación. Wilson era agudo y riguroso. Afeaba las indecisiones estilísticas y no pasaba por alto ninguna renuncia. Criticaba la inconsistencia argumental y la vacuidad de los personajes con una precisión a la que ni siquiera el autor podía aspirar.

A los cincuenta años de la muerte de este insigne lector, acercarse a su obra merece la pena porque nos alza a las cumbres más señeras de la literatura contemporánea, entrenando nuestra sensibilidad y juicio estético. El recorrido que propone no deja indiferente ni defrauda. Y aunque solo sea por eso, ya merece la pena hojear sus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: