Los políticos ilustrados decían que intentaban remediar la miseria, pero en realidad estaban manteniendo el sistema que la generaba. Un régimen de injusticia y servilismo que, como indica Tomás Moro en Utopía, se basaba en el argumento de la «pobreza embrutecedora», que deja a los pobres sin «energía para sacudir el yugo». Ese yugo era el orden que exigía represión: mantener siempre la «cuerda tirante», como recomendaba Floridablanca, quien advertía que los pobres «en años de escasez son peligrosísimos». El pobre se convirtió en el último soporte de nobles y criados, de ricos y siervos, de señoras y criadas, de trabajadores que se ofrecían a domicilio a precios de miseria mientras gremios enteros rozaban la pobreza. La caridad era sospechosa, pero pocos se atrevían a revelar que, en realidad, enmascaraba un formidable mecanismo que mantenía legiones de criados a bajo precio, poco más que lo que costaba un esclavo.

En este libro, Jacques Soubeyroux reúne las visiones de los historiadores españoles de las dos últimas décadas y también la de Michel Foucault, que influye claramente en su visión de la represión de la pobreza, ofreciendo una tesis que refuerza el enmascaramiento de la violencia social por parte del absolutismo, disfrazado de paternalismo ilustrado. Estamos, pues, ante una obra fundamental que cierra un ciclo historiográfico y plantea un nuevo enfoque sobre un tema crucial en la historia social de España, originado como tantos otros en el siglo olvidado.

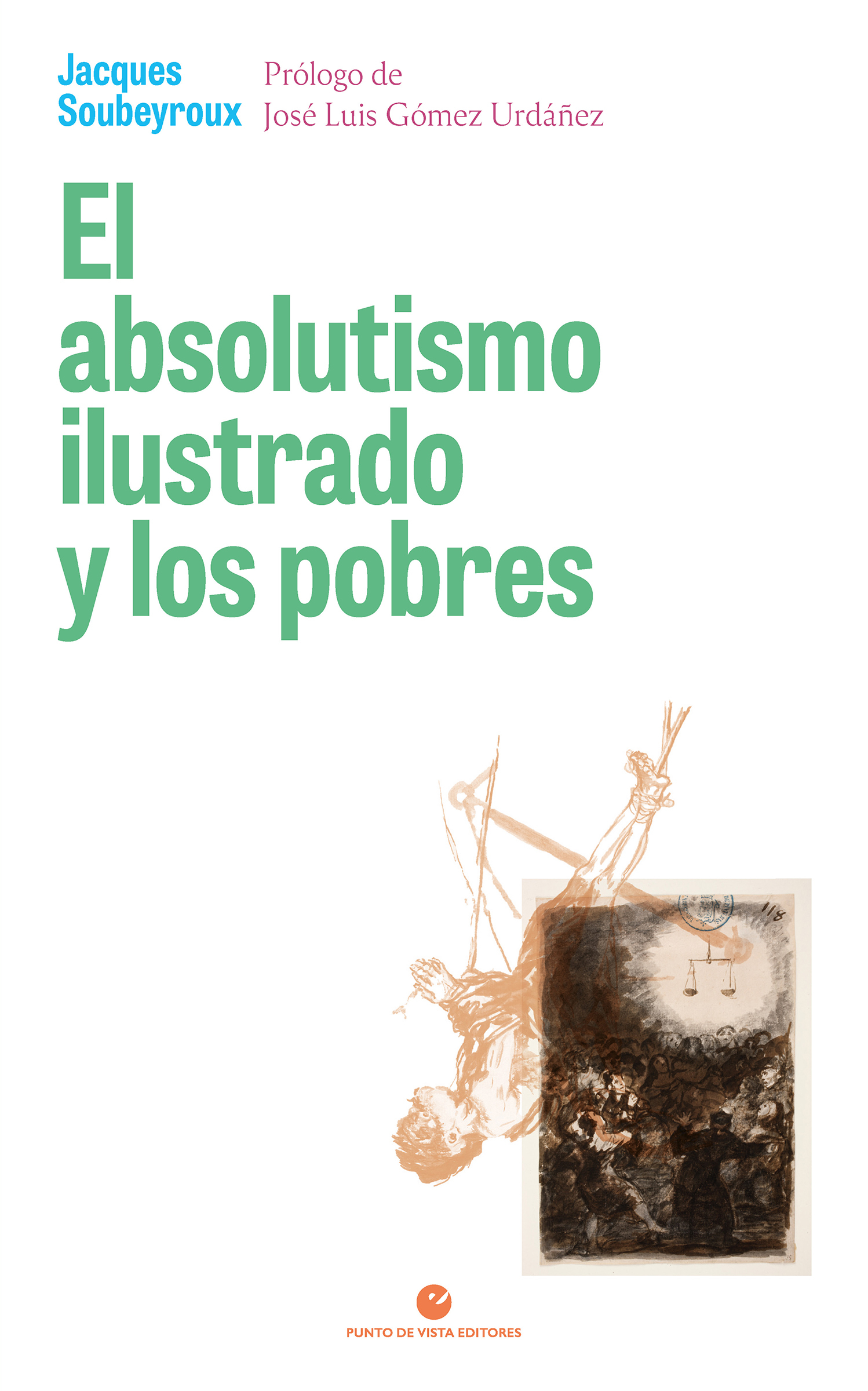

Zenda adelanta un fragmento de El absolutismo ilustrado y los pobres (Punto de Vista Editores).

***

Por qué existe este libro

El presente libro quiere ser una actualización y una puesta en perspectiva de los análisis y los resultados presentados en mi trabajo anterior, titulado Pauperismo y relaciones sociales en Madrid en el siglo xviii, publicado en su traducción española en dos números de la revista Estudios de historia social. Este trabajo había nacido a raíz de la publicación en 1954 del gran libro de Jean Sarrailh sobre La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII que nos hizo descubrir la riqueza de una Ilustración española casi totalmente ignorada en aquel entonces en Francia. Fue uno de los capítulos del libro titulado «Generosas soluciones al problema social» el que me sugirió el tema de mi futura investigación. Esta se desarrolló en la década del 70, cuando reinaba la historia económica y social y me dediqué al análisis cuantitativo de la documentación de los archivos de las fundaciones de asistencia y de la policía de los pobres, reuniendo resultados que constituyen una base objetiva que sigue utilizada hasta hoy. Pero las conclusiones que saqué de estos análisis, contempladas con la lucidez que permiten la distancia temporal y las nuevas perspectivas sobre el Siglo de las Luces, abiertas tanto en Francia como en España, merecían ser profundamente revisadas. Y me pareció que, como autor de este trabajo pionero sobre la pobreza madrileña y como responsable de estas deficiencias, me tocaba asumir esta revisión.

Pude seguir en particular este proceso de revisión de la Ilustración a través de las diferentes publicaciones de José Luis Gómez Urdáñez, quien me convenció de la necesaria actualización de mi trabajo sobre la pobreza. Su estudio sobre algunos de los ilustrados más progresistas que fueron «víctimas del absolutismo» (Gómez Urdáñez, 2020), como lo fueron también colectivos discriminados de las clases inferiores, como los gitanos, me pareció abrir el paso para un trabajo más general enfocado sobre el mundo de los pobres que no podía menos de ser la principal víctima de la «sociedad castigada» que estaba descrita.

En contra de las afirmaciones de varios historiadores que criticaron el modelo de «sociedad disciplinaria» de Michel Foucault por su carácter demasiado sistemático y «su insuficiente empleo de fuentes» (De Vega, 1997: 31), me di cuenta de que este modelo, tal como está descrito en Vigilar y castigar y en Defender la sociedad, concordaba con la «violencia estructural» de la monarquía española y su evolución hacia un «absolutismo regio modernizado», tal como lo proponía Gómez Urdáñez. Trataré de mostrar a lo largo de mi trabajo cómo el modelo de «sociedad disciplinaria» en sí ofrece un buen esquema de interpretación de los mecanismos de control y de exclusión que condujo a una respuesta violenta de las clases populares madrileñas en 1766. El motín contra Esquilache, como respuesta de los pobres a la política de los gobernantes, significó una ruptura binaria de la sociedad entre una categoría que poseía el poder y defendía las reglas del orden monárquico tradicional (o sea Defender la sociedad) contra otra categoría (los «vagos», los mendigos, la «chusma», el pueblo en general), degradada por la ociosidad, la miseria y el vicio, representativa del desorden, que amenazaba esta sociedad.

Mi nuevo libro parte de presupuestos fundamentalmente distintos del anterior que privilegian la puesta en tela de juicio del carácter ilustrado de la política social del absolutismo. Mis análisis se centrarán principalmente en los reinados de Fernando VI, Carlos III (los años del «mejor alcalde») y Carlos IV, pero utilizaré esta periodización con cierta flexibilidad para precisar en algunos casos la situación anterior a 1746 y acudiendo en otros casos a documentos posteriores a 1808 que testimoniarán sobre las consecuencias del proceso descrito. Mi intención no es regresar al tópico anticuado de «la España ilustrada de la segunda mitad del siglo xviii». La elección de este periodo corresponde a auténticas necesidades impuestas por el tema tratado. Partir del reinado de Fernando VI se justificaba por ser el momento en que, después de unos largos años de desorden, se reestructuró el sistema de gobierno de las tres principales fundaciones que tendremos que estudiar, el Hospital General, la Inclusa y el Hospicio, con la creación de Juntas y con proyectos, característicos de aquella época, de inspiración claramente ilustrada. Pero la década de 1760 lo cambió todo con el motín contra Esquilache y las nuevas medidas represivas que originó, acompañadas por un proceso de pauperización que no cesó de agravarse durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, hasta echar abajo todo el sistema anterior de convivencia social.

La principal novedad de este libro consiste en contraponer como objetos de estudio dos entidades, absolutismo y pobreza, y en seguir la interacción entre ellas durante un largo medio siglo. O sea que, en vez de concentrar el trabajo sobre los proyectos de reforma social desarrollados por las clases dirigentes, como hicieron Sarrailh y muchos historiadores después de él, o de enfocarlo sobre el mundo de los pobres, artificialmente aislado, como había tratado de hacerlo en la versión precedente de mi trabajo, trataré ahora de abordarlo desde la perspectiva de la relación compleja en forma de oposición permanente entre el poder y los pobres, que me permitirá caracterizar a cada uno de los dos contrarios. Tal enfoque contrastivo no es nuevo, como lo atestigua el texto de Tomás Moro citado a modo de exordio, pero parece haber sido postergado por la primacía otorgada al estudio de la monarquía en sí y de su progresiva evolución entre los siglos XVI y XVIII, de la «monarquía católica» al «despotismo ilustrado».

Este estudio seguirá utilizando muchos resultados cuantitativos de los análisis documentales publicados en el trabajo anterior, pero estos resultados aparecerán también actualizados a la luz de diferentes trabajos sobre el Madrid del XVIII, publicados en particular por el equipo Madrid de investigaciones históricas de la Universidad Autónoma, que corrigen no pocas insuficiencias de la documentación original y enriquecen notablemente nuestro conocimiento de esta sociedad. A ellos se añadirán los análisis de otros documentos de la época, estudiados en varios artículos personales que publiqué a lo largo de los últimos veinte años. Creo que la puesta en relación de estos diferentes componentes, analizados a partir de un nuevo esquema interpretativo, debe permitir construir una imagen, si no rigurosamente exacta, lo que es imposible, por lo menos más próxima a la realidad, o a las múltiples realidades, de la pobreza madrileña de la segunda mitad del xviii. Una imagen que se irá construyendo contra la de un absolutismo pretendidamente ilustrado, que la determinó en gran medida durante esa larga fase represiva que originó la conmoción de 1766 y se intensificó en las décadas siguientes.

El recorrido que propongo se desarrollará en tres etapas:

- La primera será un acercamiento al lugar ocupado por el mundo de los pobres en la sociedad madrileña a nivel demográfico, económico y social, que mostrará las consecuencias de la constante interacción entre la agravación de la política represiva del poder monárquico y la del pauperismo, que son la causa convergente del motín de 1766.

- La segunda etapa tratará de profundizar las relaciones intersociales analizando las representaciones de la pobreza por las clases dominantes, tales como aparecen en la literatura, en la prensa, en las artes y en los discursos de dos instancias sociales y culturales particularmente operativas, la Iglesia y las sociedades económicas. Veremos, así, cómo la mayoría de los discursos producidos presentan al pobre como un «vago», elemento inútil y nefasto de la sociedad, e insisten en la necesidad de convertirlo en un sujeto idealmente «útil» gracias a su puesta al trabajo.

- En la tercera etapa se estudiará el momento decisivo de la relación directa entre los pobres y la sociedad a través de su enfrentamiento en los diferentes sistemas, a la vez asistenciales y represivos, creados o adaptados a los nuevos tiempos por el absolutismo. Un enfrentamiento cada vez más violento, que se puede analizar en términos de «guerra» o como una prolongación de ella en las luchas sociales, siguiendo las propuestas de Michel Foucault, que se concluye por la condena de los pobres en forma de destierro o de encierro, y muchas veces por su eliminación física en unas fundaciones «caritativas» convertidas en otros tantos morideros, clara antítesis de las «generosas soluciones al problema social», descritas tanto por María Jiménez Salas como por Jean Sarrailh.

No puedo terminar sin expresar mi profundo agradecimiento por la constante ayuda que me prestaron a lo largo de varias décadas de entrañable amistad dos grandes especialistas de la historia del siglo XVIII, Roberto Fernández Díaz y José Luis Gómez Urdáñez. Este aceptó escribir el generoso prólogo que abre este volumen y, como lo expliqué más arriba, las perspectivas innovadoras abiertas por sus publicaciones influyeron decisivamente en mi trabajo. Sin ellas este libro no hubiera podido existir.

—————————————

Autor: Jacques Soubeyroux. Título: El absolutismo ilustrado y los pobres. Editorial: Punto de Vista. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

BIO

Jacques Soubeyroux es doctor por la Universidad de Montpellier, catedrático emérito de español y presidente honorario de la Sociedad de Hispanistas Franceses. Es especialista en historia social y cultural de la España del siglo XVIII, a la que dedicó su tesis doctoral Pauperismo y relaciones sociales en Madrid en el siglo XVIII (revista Estudios de Historia social, 1980 y 1982) y más de cincuenta artículos, además del volumen Goya político (FEHME, 2013). Ha participado en varios programas internacionales de investigación con universidades de Madrid, La Rioja y Lleida.

-

El respeto y la violencia

/abril 06, 2025/Leer Con el agua al cuello nos devuelve la pregunta acerca de qué sería de nosotros sin estos reporteros que se atreven a llegar a los lugares donde nuestro miedo no nos permite acudir. Arbide Aza ha acudido con frecuencia a la llamada de los desfavorecidos en esas aguas, a los campos de refugiados instalados en las islas, al encuentro con activistas y voluntarios, a recoger testimonios, todo un trabajo de años que aquí va unificando sin dejar de atender a algunos de los motivos por los que a estas personas, que padecen el resultado de la guerra, se ven…

-

Un bosque feliz cargado de raíces

/abril 06, 2025/Trueno —sólo hacia el final de la lectura se desvela la clave que conduce a Cumming a titular así su libro— habla entre otras muchos asuntos de la mañana de aquel 12 de octubre de 1654 en la que Carel Fabritius estaba en su casa de Doelenstraat pintando con un polvorín a la vuelta de la esquina. Trueno. Trueno. Trueno. Sabemos que Fabritius murió de sus heridas al cabo de una escasa media hora, cuando el crepúsculo ya declinaba hacia el lubricán. Y Laura Cumming nos conduce allí, a la fatal explosión que ahora implosiona en su libro y se…

-

Irán Eory y el polvo de estrellas

/abril 06, 2025/Ahora bien, si se me permite elucubrar sobre el título original de la cinta de Woody Allen de 1980, Recuerdos (Stardust Memories), que bien podría traducirse como “recuerdos del polvo de estrellas”, diré que yo entiendo por “polvo de estrellas” ese sedimento que deja la gloria cuando se desvanece. A eso, entre otras cuestiones de la creación cinematográfica, parece aludir Allen en la figura de Sandy Bates, el realizador que él mismo interpreta. Me atreveré a decir que Irán Eory, a la que tanto admiramos sus espectadores en el cine español de géneros y en las coproducciones internacionales rodadas en…

-

Zenda recomienda: La muy catastrófica visita al zoo, de Joël Dicker

/abril 06, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “Es víspera de Navidad y la visita de la clase de Joséphine al zoo ha sido una catástrofe. Nadie sabe qué ha pasado exactamente y los padres de la niña están dispuestos a descubrirlo. Mientras la investigación avanza, comprendemos poco a poco que una catástrofe nunca llega sola, que las apariencias engañan y que los acontecimientos pueden tomar un giro que nadie imagina. La muy catastrófica visita al zoo nos mantiene en vilo hasta el final; es una novela divertida y emocionante, repleta de guiños sobre nuestra sociedad, sobre la democracia, la educación…

O sea, que los historiadores del franquismo tenían intencionalidad política y, además, estaban en un error. Pues menos mal que ha venido usted, que es muy diferente a ellos, porque es mejor historiador y persona.