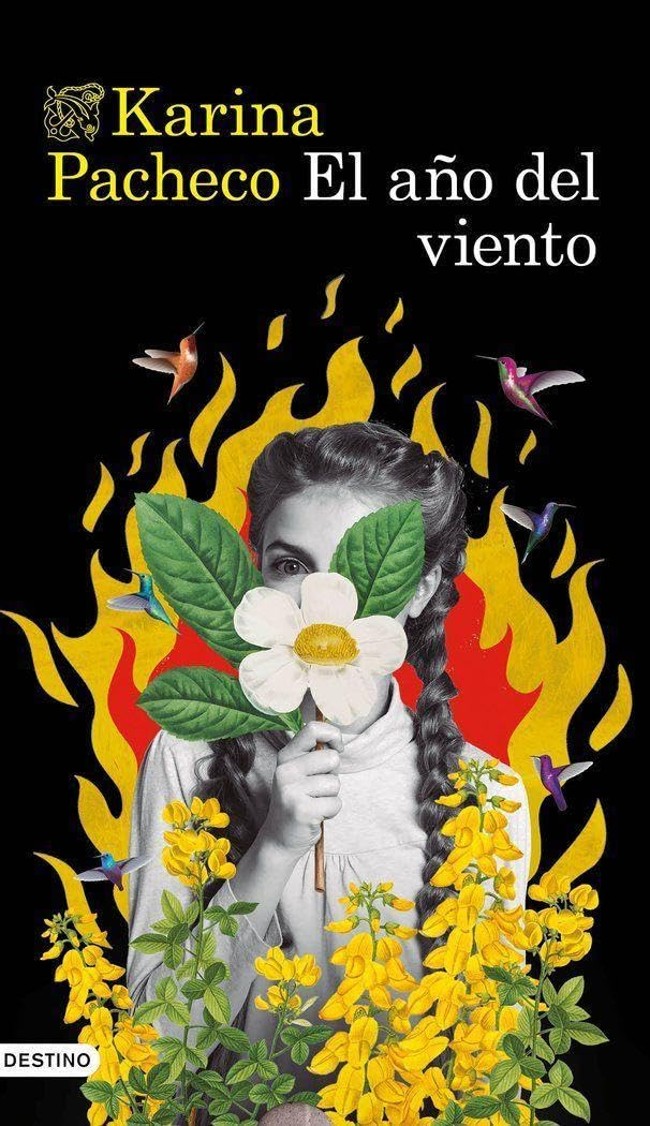

Karina Pacheco se alzó con el Premio Nacional de Literatura 2022 de Perú gracias a una novela que habla de las heridas todavía abiertas durante la época de Sendero Luminoso. Un relato en el que la violencia y la memoria juegan un papel fundamental.

En Zenda reproducimos las primeras páginas de El año del viento (Destino), de Karina Pacheco.

***

29 de ENERO

BRISA

La joven y las piedras. Esa imagen condensa la memoria de Bárbara que hasta hace poco conservaba. Ella misma convertida en piedra, suspendida en el aire. No cae en forma de lluvia, se esfuma, aunque a veces vuelve y se desliza en los recuerdos como un aguacero de piedrecitas, cada cual con un destello singular.

Desde el suelo, ella irguió la cabeza y fijó su mirada en mí. Dejé de reír. Mientras se colocaba la zapatilla, recogí la piedra y se la pasé:

—Pregúntale por qué está disgustada contigo.

La tomó y se puso a retirar la tierra de su base. La piedra quedó coloreada por su sangre. Recién en ese momento le pregunté si se había hecho daño. Sin contestarme, se incorporó, desgajó un puñado de flores de un arbusto y las frotó entre sus manos. A mí se me escarapeló el cuerpo.

—Ya estoy bien. Soy una bruja y me curo rápido —dijo.

Hacía pocas horas que nos conocíamos. Me quedé mirándola asombrada, fascinada. Ella volvió a tomar la piedra, la examinó por todos sus lados. Además de esas tres líneas anaranjadas («son fruto de la oxidación», me explicó), en su vértice tenía cuatro hendiduras. No estaban alineadas, pero Bárbara afirmó que era la maqueta de la caverna de los Ayar, las cuatro parejas de hermanos fundadores del Imperio inca.

—La verdadera cueva debe estar por aquí y no en el Cusco — aseguró—. Tal vez está cerca de mi casa — añadió con gravedad.

Nos pusimos a escrutar los cerros del rededor. Solo a lo lejos distinguimos una cumbre cuyos picos de granito sugerían hendiduras. Yo estaba por cumplir diez años, pronto concluiría la primaria y ya no quería creer en mitos ni leyendas como hechos verídicos. Sin embargo, algo en mí aleteaba para que Bárbara tuviera razón. Así la leyenda se haría cierta, nosotras nos volveríamos famosas por el descubrimiento y, quién sabe, también podríamos hacernos ricas si en esa caverna hallábamos tesoros ocultos. Era febrero de 1979. Pese a sus aires desenfadados, Bárbara no dejaba de ser una candorosa muchacha de dieciséis años. Nada parecía presagiar el cataclismo que se venía cocinando muy cerca de donde pisábamos.

*

De los cuatro varones Ayar, solo el mayor sobrevivió y se le atribuye la fundación del Cusco. La leyenda cuenta que Ayar Cachi, el hermano guerrero, el que regresó a la caverna por los vasos ceremoniales, cayó en una trampa y terminó encerrado.

—Dicen que sus gritos provocaron terremotos —me contó Bárbara—, ¡pero nadie volvió para liberarlo!

Yo desconocía esa parte de la leyenda. Me pareció muy triste.

—Toma en cuenta — me dijo— que sus hermanos no podían dar marcha atrás. Tenían la misión de fundar un imperio. Eso era lo más importante, ¿no?

No supe qué contestar. Quizás por eso, mientras retomábamos el camino, fue inventando otra versión de la leyenda. En esta, Ayar Cachi se convertía en un colibrí y huía volando por una ventana, mientras sus tres hermanos terminaban convertidos en insectos: uno en cucaracha, otro en pulga, el más poderoso en piojo.

—¡Cómo un piojo pudo haber fundado el Cusco! —protesté.

—¡Entérate que fue Mama Huaco quien lo fundó! Y ella vivió doscientos años, igual que el colibrí.

Aunque todo aquello me parecía exagerado, disfrutaba de sus relatos, sin saber cuánto contenían de verdad y cuánto de fantasía. ¿Hasta qué punto su vida, y su propia desaparición, quedaron teñidas por las auras de invención que le daba a todo lo que hacía? En cualquier caso, lo cierto es que aquella tarde me alcanzó la piedra de su tropiezo y me la regaló:

—Para que vueles como el colibrí.

*

El sendero hasta su casa era de tierra, estrecho, bordeado por arbustos y espinos que se abrían como manos desde el suelo. Por la derecha, las laderas estaban recubiertas por pastizales y campos de maíz; del otro lado, un bosque de pinos se precipitaba cerro abajo, hasta el riachuelo de Umara. Hacía calor. En la región de Apurímac, ubicada a menor altura que el Cusco, el clima es siempre más templado.

Mis padres habían tenido que viajar a Lima para acompañar a mi hermana en una operación del oído. Podían haberme dejado en la casa de cualquiera de mis tíos en la ciudad, pero justo antes de su viaje, una prima lejana de mi madre, Soledad, llegó al Cusco y se hospedó en casa con sus dos hijas menores. Lo pasamos tan bien que, antes de regresar a Abancay, Soledad propuso llevarme consigo durante las semanas que mi familia estuviera ausente. Yo estaba de vacaciones, así que esa opción a todos nos pareció perfecta. Como iba un año adelantada en el colegio, siempre me vieron mayor de lo que era y a nadie le supuso un problema que pasara quince días lejos, en casa de una tía que recién conocía.

En Abancay, la casa de Soledad era pequeña y pronto mi presencia aumentó la presión en sus ambientes. Sus dos hijos varones dormían en un cuarto reducido; a mí me acomodaron en la habitación de sus cuatro hijas. Ocupé la cama de la ausente. Esa era Bárbara, la mayor. Me contaron que se encontraba en Umara, una comarca de Andahuaylas donde vivía su abuela paterna. Cuando mis padres avisaron que debían retrasar su retorno al menos tres semanas, surgió la posibilidad de que yo pasara ese tiempo en Umara. Me gustó la idea de seguir viajando, aunque no creo haber sopesado que el camino hasta Andahuaylas sería prolongado y difícil. Soledad me acomodó en el bus junto a dos conocidas, a quienes recomendó mi cuidado en las seis horas que debía durar el viaje. Por entonces, gran parte de esa carretera era una trocha sin asfaltar de una sola vía y las lluvias habían provocado derrumbes, por lo que el trayecto demoró bastante más de lo imaginado. Llegué a Andahuaylas por la tarde, con la cabeza llena de polvo y mi mochila de tela a las espaldas. En la estación me esperaba Bárbara.

—¡Corre! — me dijo, apenas terminamos de saludarnos. Debíamos tomar el autobús que cubría la ruta hasta Ayacucho. Al otro extremo de la calle, estaba por partir.

A los quince minutos de trayecto, el chofer estacionó en Talavera para recoger más pasajeros. El viaje empezó a angustiarme. Pero una vez que arrancó, no demoramos en arribar al punto desde donde, a una hora a pie, se emplazaba Umara.

Divisamos la casa de su abuela al atardecer. El cielo comenzaba a pintarse de nubes enrojecidas, aunque su fondo aún mantuviera un extraño azul.

(…)

—————————————

Autora: Karina Pacheco. Título: El año del viento. Editorial: Destino. Venta: Todos tus libros.

-

Una confesión en carne viva

/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…

-

Jay Kristoff, con la saga El Imperio del Vampiro, revive el mito en su forma más oscura y sanguinaria

/abril 18, 2025/Desde su publicación en 1897, Drácula ha marcado el género y ha dado forma a la imagen del vampiro moderno. Su influencia se extiende más allá de la literatura, dejando una huella imborrable en el cine, la televisión y los cómics. Sin embargo, no fue el único en explorar la figura del vampiro con profundidad. Décadas después, Anne Rice lo reinventó con Entrevista con el vampiro, humanizando a estas criaturas y dándoles conflictos existenciales que los hicieron aún más fascinantes. También George R. R. Martin, conocido por Juego de tronos, escribió una novela de vampiros poco conocida pero excelente, Sueño…

-

Velázquez, ilusión y realidad

/abril 18, 2025/Las razones de esta popularidad, sin embargo, distan de ser históricas, pocas personas identificarían Breda ni sabrían dar fecha o sentido concreto de su asedio. Y sin embargo Las lanzas ahí están, concentrando las miradas y asentando sus dominios en la imaginación. ¿Qué sucede con este cuadro para haberse distanciado de sus hermanos, los pintados por Zurbarán, Maíno o Jusepe Leonardo para el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro, retratos emblemáticos, conmemorativos de los grandes episodios militares de la monarquía española? Suele aducirse una razón ética: la representación, en la escena central del cuadro, de la magnánima recepción…

-

Confidencial (Black Bag): El cine comercial y adulto todavía existe

/abril 18, 2025/Claro que ese espíritu sixties que mencionamos, y que tampoco le es ajeno a Soderbergh, se podría asimilar el personaje de Fassbender, frío pero polifacético como cualquiera de las incursiones de Michael Caine en el género allá por aquella década. Black Bag, sin embargo, no es un monumento a la nostalgia sino un thriller perfectamente funcional e inteligente, aunque, eso sí, al margen de modas. Un film rapidísimo y tremendamente técnico, tanto en su trabajo de cámara (Soderbergh vuelve a ser director de fotografía bajo el pseudónimo de Peter Andrews) como en el despliegue de diálogos del nuevo mejor colega…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: