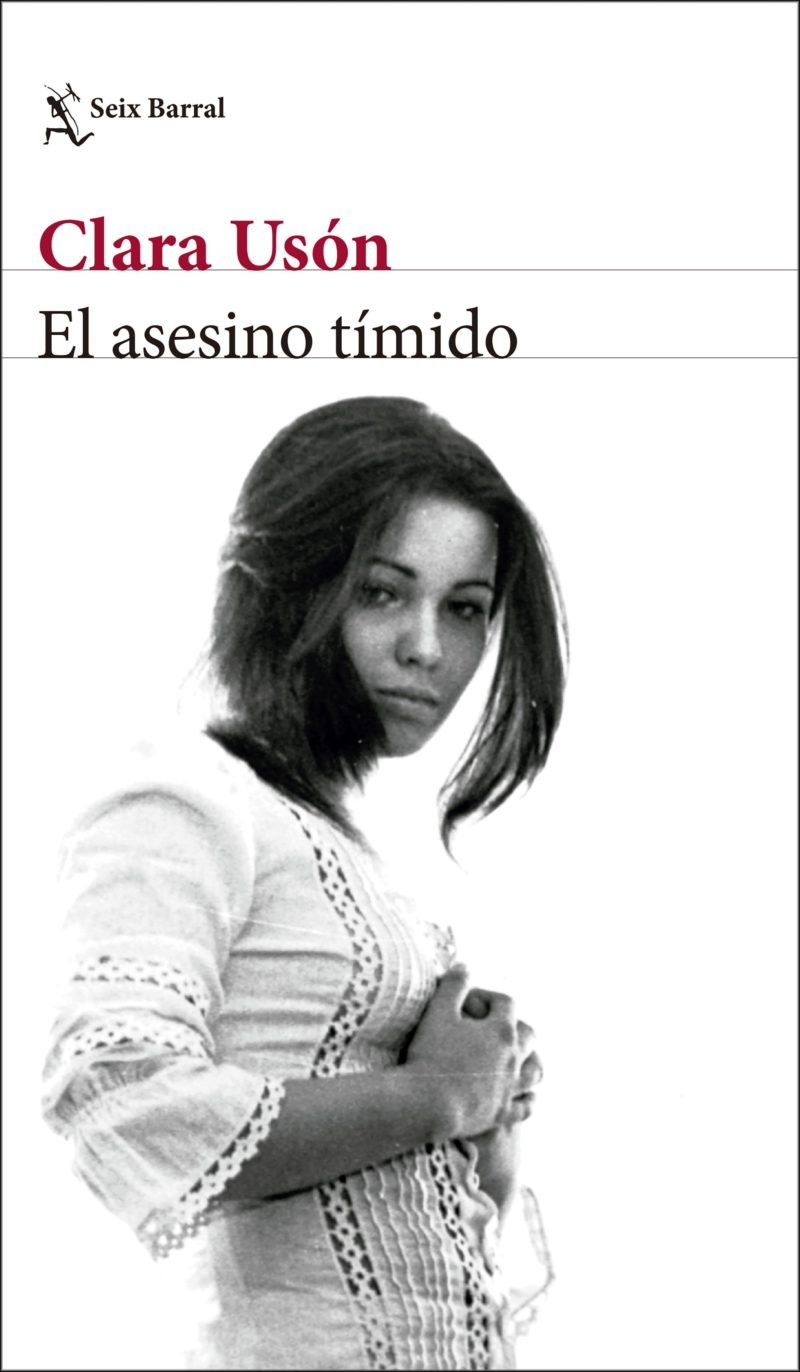

Ambientada en la España de la Transición, El asesino tímido, de Clara Usón, nos cuenta una historia basada en el oscuro episodio de la muerte de Sandra Mozarovski, actriz del cine del destape, que supuestamente se suicidó. Este libro es una mezcla de tragedia y comedia, de ironía y ternura, la documentación de una historia real entrelazada con la ficción pura. A continuación, os ofrecemos un fragmento de la novela.

1

Fui joven en una época en que el futuro parecía también joven y nuevo, no una mera prolongación de años tristes que se arrastraban y olían a polvo y encierro. Mis contemporáneos y yo estábamos convencidos de que nuestras vidas serían mejores, más prósperas, más libres que las de nuestros padres, de quienes renegábamos, de los que nos avergonzábamos, como si fuera su culpa haber crecido y vivido bajo la dictadura.

Los jóvenes no temen a la muerte, o no les preocupa, la saben lejana, es algo que llegará, sin duda, pero no les acaecerá a ellos, sino a los seres incoloros y dóciles en que se habrán transformado por el paso del tiempo, tan similares a esos padres que les repugnan; los jóvenes, si tienen miedo a algo, es a dejar de serlo, a convertirse en adultos con ataduras, rutinas, responsabilidades, de ahí proviene la urgencia y el ahínco y la pasión que ponen en ser jóvenes, en dedicarse a eso, a disfrutar y alargar cuanto puedan las prerrogativas de una edad llena de posibilidades y nuevas experiencias y casi, casi, sin obligaciones. O al menos así viví yo mi juventud, así la vivió mi generación. Queríamos divertirnos, queríamos ser modernos (por contraposición a nuestros padres, esos hijos de Franco, a quienes llamábamos «viejos»), queríamos probarlo todo, ¡queríamos ser europeos!, y no, no teníamos ningún miedo a la muerte, nos daba la impresión de que nuestra juventud nos hacía invulnerables, pero la vida nos sorprendió alternando los funerales de nuestros amigos con los de nuestros abuelos.

Cuál sea el sentido de la vida, si es que lo tiene, y si hay que buscarlo en la trascendencia o en un ser superior, es asunto que vienen dilucidando desde hace milenios filósofos y teólogos y hasta los poetas; el común de los mortales está demasiado ocupado en los afanes del quehacer diario: trabajar, comer, dormir, criar a los hijos, pagar las deudas, y no tiene tiempo ni ganas de reflexionar sobre ello. El sentido de la vida, dirán, es sobrevivir. ¿Para qué?, preguntan los filósofos y los teólogos y los poetas. Pero la pregunta queda sin respuesta.

Un adolescente —o una adolescente, hablo por mí, de cuando lo era— no alberga duda: el sentido de la vida es el amor, el Amor con mayúsculas, y está bien que sea así; si esa adolescente intuyera o adivinara que al hacerse adulta lo que le impedirá dormir por las noches no serán zozobras del corazón, sino apuros de dinero o inquietudes del trabajo, quizá perdiera el deseo o el interés en seguir viviendo.

A los doce años ya me había enamorado más de quince veces; eran los míos unos amores tremendos, de pasiones intensas, devastadoras, como no he vuelto a experimentar, eran amores perfectos, como todos los amores imaginarios, pues siempre acababan bien, yo no podía tolerar otra cosa. Nos dirigíamos a la estación de esquí de Formigal en el Seat 1430 familiar de mi padre, un coche de segunda mano, de color amarillo, con el motor trucado, que metía mucho ruido y vibraba con desesperación cuando mi padre aceleraba para adelantar a otro vehículo en aquellos viajes que hacíamos siempre a oscuras, pues rara vez partíamos antes de las ocho o las nueve o las diez de la noche, los cinco niños detrás, el maletero atestado de bultos, mi padre y mi madre delante, fumando; la neblina de humo que pronto lo invadía todo inducía al sueño a mis hermanos pequeños y a mí me predisponía a fantasear. Mi amor era mi profesor de esquí. Tenía veintiséis años, pero yo no daba importancia a la diferencia de edad, ni me desazonaba que él tuviera una novia guapa, alta y rubia, que me resultaba simpática; la sacrificaba en aras de nuestra pasión sin remordimiento: ella debía comprender, el mundo debía hacerse cargo de que mi profesor de esquí y yo no podíamos vivir el uno sin el otro. ¡Cómo nos mirábamos! Nos lo decíamos todo con los ojos puesto que con palabras no podíamos; no hay historia de amor sin adversidades y mi amado y yo nos enfrentábamos de continuo a obstáculos insalvables que nuestro ardor terminaría por vencer. Surgían malentendidos entre los dos, distanciamientos dolorosos, yo creía que él ya no me quería o era él el desengañado. ¡Cuánto sufríamos! ¡Qué bien sabía yo fingir una indiferencia gélida al encontrármelo por azar en el supermercado, aunque bajo el traje de esquí mi corazón latiera desbocado! Eran dulces las reconciliaciones, me deleitaba en ellas; él me confesaba, con lágrimas en los ojos, la voz quebrada, no puedo vivir sin ti, eres el amor de mi vida, Clara, y mi padre decía «vamos a parar a poner gasolina» y los cinco niños salíamos del coche, adormecidos, tiritando, porque era invierno y hacía frío, y nos metíamos en un área de servicio de la autopista o en algún bar de un pueblo del camino, mi padre se tomaba un café y un cubalibre para despejarse, mi madre un whisky o un gin-tonic, y para cuando reanudábamos el viaje, el profesor de esquí y yo habíamos roto (una vez reconciliados, el siguiente paso eran el matrimonio y la noche de bodas, y yo era, me gustara o no, una niña con una educación franquista: conocía, en teoría, en qué consistían el coito y la reproducción sexual, mi madre me lo había explicado, pero me costaba imaginármelo, por ello prefería ofenderme por cualquier fruslería y malograr mi idílico noviazgo a afrontar la boda y su noche decisiva, en la que no iba a saber cómo comportarme, de ahí que la nuestra fuera una relación plagada de sobresaltos). Mi padre combatía la modorra de las carreteras desiertas y las deshoras con café, cubalibres y música a todo volumen, una banda sonora que ponía ritmo y melodía a mis ensoñaciones, no la que yo hubiera elegido de haber podido hacerlo, pero mi padre no me daba opción; en su moderno radiocasete las cintas se reiniciaban al terminar, sin necesidad de cambiarlas o darles vuelta (podíamos escuchar hasta en diez ocasiones la misma canción durante el trayecto); en su coche sonaban de preferencia rancheras y canciones de Nati Mistral, María Dolores Pradera o Mercedes Sosa (también Joan Baez y Paco Ibáñez y Georges Moustaki), cuyos repertorios conocíamos de memoria. Devuélveme el rosario de mi madre / y quédate con todo lo demás / lo tuyo te lo envío cualquier tarde / no quiero que me veas nunca más… En verano, el profesor de esquí trabajaba de pastor, y allí estaba él, en un prado verde salpicado de flores, con sus ovejas y su pena a cuestas, pensando en mí, las manos apoyadas en el cayado; por una de aquellas casualidades de la vida, yo también andaba por el monte, melancólica y pálida, intentando olvidarlo, agachándome de cuando en cuando para recoger flores con las que armar un ramo, como suelen hacer las enamoradas cuando van al campo. De repente, lo veo, él me ve… «Luis, te estás durmiendo —decía mi madre, porque el coche acababa de dar un bandazo—, ¿quieres que conduzca yo?», el pastor y yo seguíamos en medio del prado, devorándonos con los ojos desde la distancia sin que ninguno de los dos se decidiera a dar el primer paso, «no, estoy bien», respondía mi padre, «es que no sé si te das cuenta, pero conduces por el medio de la carretera», insistía mi madre, mi padre daba un golpe de volante para regresar al carril y mi hermano, dormido, caía sobre mí; yo, exasperada, le decía al profesor de esquí: «¡Devuélveme el rosario de mi madre!», y mi madre, la dueña del rosario, le decía a mi padre: «Luis, se te cierran los ojos, vamos a parar a tomar algo». El viaje parecía no tener fin.

Yo había leído muchas novelas rosas, novelitas de Corín Tellado que alquilaba en el quiosco, en las que una muchacha de origen humilde se enamoraba de quien no debía (ella era criada y él, arquitecto); tras vencer la férrea oposición de los padres de su amado y tras averiguar que, en realidad, ella también era de buena familia, sonaban las campanas de boda y yo corría al quiosco a cambiar la novela por otra. Aun antes, cuando mi única lectura eran los cuentos infantiles, con seis o siete años, la mujer que nos cuidaba a mis hermanos y a mí nos entretenía con historias de amor. Mi hermano pequeño, Andrés, no había nacido, y mi hermano Miguel, el cuarto, era un bebé, de modo que la audiencia se reducía a los tres mayores: mi hermana Blanca, mi hermano Pablo y yo. Pablo, creo recordar, no le hacía mucho caso, pero a Blanca y a mí esas historias nos entusiasmaban, o esa historia, pues era siempre la misma: en un reino legendario, Pablo se casaba con una princesa y era coronado rey; Blanca, mi hermana mayor, desposaba al príncipe heredero de un reino vecino y llegaría a ser reina; invariablemente, yo era asignada al segundón y me tenía que contentar con ser princesa. Y no me contentaba. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué día tras día era Blanca la prometida del príncipe heredero y yo había de conformarme con el hermano pequeño? En mi imaginación corregía esa injusticia, le quitaba el novio a mi hermana y la reina era yo.

Sandra Mozarovski no fue reina ni novia de un rey, pero sí su amante, o eso dicen rumores que circulan por internet y se afirma en algún que otro libro.

—————————————

Autor: Clara Usón. Título: El asesino tímido. Editorial: Seis Barral. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: