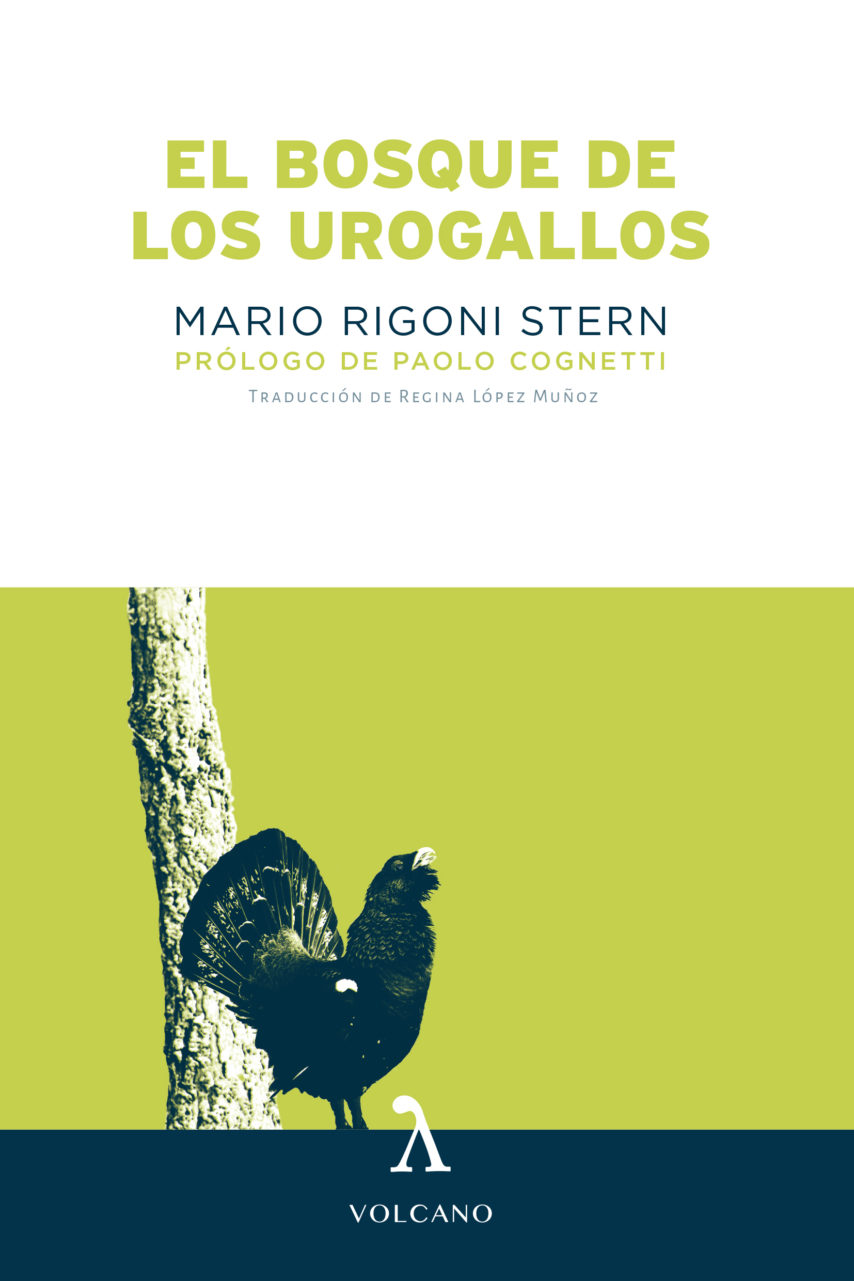

El bosque de los urogallos es una colección de relatos rurales del italiano Mario Rigoni Stern (1921–2008), un reconocido y premiado escritor que durante más de cinco décadas publicó una veintena de títulos, entre los que destacó El sargento en la nieve, considerado como un clásico de las letras italianas.

Zenda reproduce las primeras páginas de este libro publicado por Volcano.

POR ALLÍ ESTÁ CARNIA

Han pasado veinte años y todavía le parece que fue ayer. En parte porque el tiempo, en la vida de un hombre, no se mide con el calendario sino con los hechos que acaecen, al igual que el camino que se recorre no viene marcado por el cuentakilómetros sino por la dificultad del recorrido. La cara norte del Cervino es mucho más larga que la Autopista del Sol. Pero esto tampoco son comparaciones que deban hacerse. Para él había sido como estoy a punto de contar, pero solo hoy puede hallarse sentido a su comportamiento de entonces; mientras sufría no era posible. Me topé con su historia esta tarde, cavando en el huerto… Mientras los ejércitos rusos avanzaban por el este, los alemanes trataban de evacuar los campos de concentración, pero no siempre lo conseguían debido a la rapidez de las maniobras, y en esos casos los prisioneros de guerra, en grupos pequeños, vagaban famélicos entre una fila y otra de carros de combate y cañones. Así, él, desde la alta Polonia había llegado a Silesia, donde los alemanes volvieron a apresarlo y lo pusieron a trabajar en las minas de carbón. No hay palabras para explicar lo duro que fue aquel período, como tampoco puede decirse cuánto duró, porque todo estaba siempre a oscuras.

Negros los días allá abajo en la mina, negras las noches en los barracones del campo, negras las caras, la ropa, el agua de los pozos dentro del campo de concentración, las patatas podridas (un cubo por barracón para comer y cenar, y nada más). La única cosa blanca, la esclerótica de los ojos sin expresión y los cuerpos desnudos de los prisioneros, italianos y rusos, que cada noche llevaban a enterrar a la fosa común.

El ejército ruso volvió a avanzar y los guardianes del Lager, junto con el médico militar, hicieron una selección entre los prisioneros. Estaban todos desnudos, en fila, en la explanada donde los llamaban a formar. El cordel de la placa colgaba del cuello seco, y la placa estaba sobre el pecho, con el número bien visible. El médico pasaba rápido, seguido del Lagerfeldwebel, que llevaba el registro de los números. Examinaba con prisas, de los pies a los ojos, con las manos extendidas: pronunciaba palabras breves que significaban trabajos pesados, trabajos ligeros, muerte. El subteniente del campo tomaba notas escrupulosamente en el registro. Cuando llegaron a su altura, él procuró meter el vientre hinchado y sacar el pecho flaco y hundido. El oficial médico detuvo un segundo la mirada en la herida que tenía en la pierna izquierda —por metralla de mortero, en Albania— y le dijo algo al Feldwebel; con la punta de los dedos le apretó el vientre hinchado y luego lo miró fijamente. Dictaminó su destino. Por la noche se lo llevaron junto con muchos otros. No había estación de trenes, pero cerca del gran Kriegsgefangenenlager pasaban las vías de un empalme. Los días y las noches en el tren tampoco tuvieron medida; el tiempo solo se quebraba por los golpes de los topes y las voces de los ferroviarios. El tren se detuvo en un valle profundo y los hicieron bajar. Trabajó de nuevo en unas minas. De hierro, esta vez. Era una montaña alta, llena de niveles, como el purgatorio de Dante, y había miles de prisioneros y deportados de todas las nacionalidades. Pero sin duda se estaba mejor allí que en las minas de carbón, a pesar de que hacía mucho frío, porque se trabajaba al aire libre y en derredor había montañas blancas de nieve y bosques profundos. Aquel invierno fue duro, con ventiscas de nieve, y alguna que otra vez le tocó descargar de los carros de mineral los cuerpos de compañeros congelados. Solo que nadie se moría de hambre, porque la Sociedad Minera proporcionaba un suplemento de víveres a la ración del campo. ¿Cómo habrían podido trabajar, si no? Cierto día, en una curva de la mina, se encontró con un grupo de deportados políticos; estaban muy limpios con sus uniformes de rayas, y también bastante fuertes. Quizá acababan de llegar. Uno de ellos canturreaba por lo bajo en italiano Bandiera rossa, y cuando pasó por su lado le susurró muy claramente: «¡Ánimo, alpino, que ya queda poco!». Pero él ya había meditado la fuga hacía tiempo; sabía, ahora, dónde estaba. El río que había allá abajo era el Mura; remontándolo llegaría a la frontera y, cruzando los Alpes, estaría su casa.

No lo consiguió, en parte porque en aquella zona había demasiada nieve, y no disponía de víveres; los gendarmes lo prendieron al cabo de diez días. Pasó un mes en el Straffenlager, del que salió vivo. Ni siquiera a día de hoy sabe cómo. Ni siquiera a día de hoy, veinte años después. Aquel mes pertenece a otra vida que él, sin saber cómo, llevó. En Graz lo obligaron a despejar escombros de los bombardeos; allí estaban al mando las SS húngaras. Los rusos ya habían entrado en Hungría, y ellos habían escapado con sus mujeres, su oro y sus caballos. Pero lo frustraban todo y querían que todos los prisioneros del campo saludaran con el brazo en alto y diciendo: Kirtantass! O saludar y exclamar «kirtantass», o llevarse un latigazo. Él se llevó muchos. Un día, un oficial húngaro habló en italiano y dijo: «Es posible que pronto acabe la guerra; el arma secreta de Hitler destruirá al enemigo judío y vosotros tendréis el honor de trabajar y reconstruir toda Europa. Pero también es posible que lleguen primero los rusos. En ese caso, y con cretamente a vosotros, los italianos, os encomendamos a nuestras mujeres».

De repente les hicieron dejar de excavar escombros y los llevaron a excavar fosas antitanques en los límites de la ciudad. Una mujer que pasaba le dejó caer en la zanja un mendrugo de pan negro, y un viejo le susurró en alemán: «Vete a casa. Está todo a punto de acabar. Alles kaputt!».

En el campo, los guardias húngaros se habían retirado a sus barracones de obra, y reinaba el silencio. Sin mediar palabra, metió en el macuto las pocas cosas que le quedaban, ató por encima la andrajosa capa militar, se caló la gorra alpina y dijo a sus compañeros: «Yo me voy a mi casa. Si queréis venir…». Era una tarde de abril de 1945. Nadie lo detuvo.

El campo se hallaba fuera de la ciudad; la miró una sola vez: el castillo se alzaba en el centro, por encima de tejados y campanarios semidestruidos; recordaba que debajo del castillo había unas galerías a las que todos iban a refugiarse cuando los aviones americanos bombardeaban. Fue directo hacia las montañas que quedaban a lo lejos; al otro lado debía estar Carnia. No volvió a girarse más. Era una tarde de abril de 1945. Caminaba sin prisa, alejándose de casas y carreteras. De noche dormía entre los matorrales unas pocas horas, envuelto en la capa; comía hierbas y hojas tiernas de hayas y arces, caracoles crudos. Algunas veces encontraba nidos de zorzales y se bebía los huevos. Una noche pasó una cresta, y por el otro valle bajaba el agua de las nieves: «Esta agua desemboca en el Adriático», pensó. Encontró algunas casas, pero estaban abandonadas o semidestruidas, como las que había visto en los Balcanes; tejados hundidos, humo negro en los muros marcados por proyectiles, enseres hechos añicos y brasas apagadas. Más adelante descubrió fusiles abandonados, cogió uno, lo cargó, se lo echó al hombro y siguió atravesando el valle.

Caminaba al margen de los caminos, entre el bosque y los pastizales, y fue así como vio subir a los primeros alemanes: avanzaban cautos y recelosos, con las pistolas ametralladoras cruzadas sobre el pecho, inquietos. Luego llegaban otros montados en bicicletas, y después un grupo con un carro de labrador en el centro, tirado por dos caballos: sobre él habían colocado una ametralladora, y un oficial provisto de un par de prismáticos observaba escrupulosamente todo a su alrededor. Se escondió detrás de un tronco grueso, los dejó pasar y, asomando el cañón del fusil, apuntó despacio al oficial. Pero no disparó. Al cabo de un cuarto de hora descargó el arma apuntando a las piedras del torrente y la tiró al agua. El resto del día lo pasó durmiendo en el bosque. Por la noche vio hogueras en el valle, y a la mañana siguiente una larga hilera de alemanes que lo ascendían.

Desde lo alto de la montaña había oído sonar las campanas, y lentamente fue acercándose al pueblo. Vio banderas y oyó también unos cánticos. Atravesó el torrente y se encontró entre las casas. Al principio no se fijaron en él, pero al poco se percataron de su presencia. Se le acercó uno que llevaba el sombrero de alpino en la cabeza, con el escudo del octavo regimiento, y un pañuelo rojo al cuello. Iba armado con una metralleta. Le preguntó: «¿De dónde vienes, paisano?». Lo acompañaron a la posada, donde pudo tomar dos platos de sopa de alubias y beberse un vaso de grapa; pero no sintió nada, no sació el hambre, ni la sed, ni el cansancio, ni la libertad. Nada. Le ensartaron en el sombrero una banderita tricolor de papel y él reanudó su camino. Andaba y andaba, despacio. Como si tuviera miedo de llegar y quisiera retrasar el momento. A la izquierda quedaba la llanura véneta, con sus ríos anchos y cascajosos; a la derecha, las montañas con aldeas, pueblos y castillos. Por las carreteras iban y venían filas de carros de combate y cañones; se encontraba con largas hileras de camiones cargados de soldados y civiles que cantaban y banderas que tremolaban. Pero no paraba a nadie, no preguntaba nada a nadie. Caminaba, sin más. Atravesó la ciudad donde había acudido a la cita del reclutamiento en 1937, pero no la reconoció: no había nada que le recordase nada. Había casas bombardeadas, y gente muy atareada. Una mujer se le acercó y le dijo: «Por aquella parte, en un palacio, está el centro de la Pontificia Obra de Asistencia». No fue. A duras penas logró encontrar el camino que llevaba a sus montañas. Pero lo buscaba con las piernas, no con la cabeza.

Un campesino pasó por su lado con un carro: «Sube —le dijo—. Yo también voy por ahí». En el carro había un tonel de vino y el campesino lo invitó a beber todo lo que quisiera. Él se tumbó sobre la paja del carro y se puso a contemplar el cielo. El vino le había provocado una lúcida tristeza, varias gotas se habían detenido en los pelos de la barba y brillaban al sol, como rubíes; hebras de paja y briznas de espigas se le habían pegado al pelo y a los restos del uniforme. En una encrucijada, el campesino detuvo al caballo: «Yo tiro por aquí, si quieres venir a mi casa… Mañana podrás reanudar el camino bien descansado». Él se apeó, se puso el macuto y se despidió del hombre con la mano.

Mientras caminaba no miraba las montañas, sino el borde de la carretera, donde crecía la hierba entre la grava. No pensaba. Recordaba como en un sueño la vez en que había acudido a la cita en el distrito: cuántos aldeanos había, y ahora en cambio estaba solo. Solo. «¿Seguirán existiendo los dos árboles delante de la puerta de casa? ¿Y en el interior de la casa? Desde Albania no me ha escrito, a lo mejor se ha casado. A Toni lo enterré en el cementerio de Elbassan. Piotr Ivanović. ¿Dónde estará ahora Piotr Ivanović? ¿Y Liza Mintz?». Oyó que lo llamaban desde una casa: «¡Oye, oye! ¡Tú, el alpino!». Era una voz de mujer que hablaba en su dialecto. Levantó la cabeza. Ella se había apoyado en la empalizada del corral. «¿De dónde vienes?». Él hizo un gesto, como diciendo: «De muy lejos». «¿No has visto a mi hijo?», y le dijo el nombre y el apellido. Él negó con la cabeza; pero todos aquellos que había conocido eran hijos de alguien. Como Toni, su paisano; Piotr, el ruso de Siberia; Josef, el polaco de Cracovia; Liza, de Galitzia. La mujer lo siguió por la carretera y le ofreció un trozo de polenta caliente: «No tengo nada más», le dijo.

Era una tarde de mayo de 1945, como esta. Los dos árboles existían aún, y existían el camino donde tanto había jugado, y el patio con la cancela y los peldaños de piedra; existía todavía el color verde que le había aplicado a la cancela antes de marcharse, y, en un escalón, el agujero donde hacía perdigones de mármol con el martillo; en la puerta estaba también la silla donde el abuelo fumaba en pipa mirando los vencejos, y el picaporte de latón que la madre abrillantaba con harina amarilla y vinagre.

Oyó que mucha gente a su alrededor lo llamaba, gritaba, lloraba. En la habitación seguían estando los tres camastros de hierro donde había dormido con sus hermanos. Su sitio, cerca de la pared, las sábanas con las iniciales de la abuela bordadas, los cojines de plumas con fundas rojas. No durmió, escuchó la casa toda la noche hasta que las golondrinas empezaron a cantar debajo del porche. Hacía muchos años que no las oía.

Se marchaba por la mañana y regresaba por la noche, daba vueltas todo el día por el bosque, como si estuviera buscando algo, y así durante muchos días. Hasta que una tarde su viejo tío, encorvado y blanco, le propuso cavar el huerto. Cuando terminaron, el anciano dijo: «Mañana tenemos que aporcar las patatas».

LA VÍSPERA DE LA CACERÍA

Las encendidas discusiones ya han terminado: alguna crítica, alguna valoración y nada más. Total, las fechas están decididas y solo una noche separa el alba de este día.

El pueblo ha enmudecido y aparentemente duerme. Solo los sabuesos tiran de las cadenas en los patios, cada dos por tres levantan la cabeza y ladran contra las estrellas; no han consultado el calendario, y sin embargo a raíz de muchas cosas han comprendido que el momento ha llegado. Los perros de muestra —setters, pointers, perdigueros— se agitan en sueños, sueños del día que se anuncia, y gimotean y gruñen y estremecen el hocico y los labios.

Los bosques, los valles, los montes, las casas, los hombres, los animales salvajes están envueltos en un aire misterioso e insólito. Algo nuevo ocurrirá sin duda mañana: muchos pájaros verán truncado su vuelo; muchos cuadrúpedos, su huida. Habrá muerte para numerosas criaturas; será el fin de cantos, de danzas, de hambre, de celo. Un disparo: un ala que se estira, una pata que se encoge, y luego, nada.

No, nada no. Al otro lado habrá un hombre que recogerá no solamente la pieza de caza, sino también todo aquello que esta era en vida: libertad, sol, espacios, tormentas. Al hombre, inconscientemente, le servirá después, cuando reanude las faenas cotidianas, y más aún cuando llegue a la vejez y sea él quien espere la muerte.

Los cazadores no duermen esta noche, y tampoco las mujeres de los cazadores, por culpa de la continua agitación del marido en la cama. Tampoco los hijos de los cazadores duermen; estos esperan que el padre se levante en la oscuridad, oírlo luego salir con el perro y sentir los ladridos de los sabuesos en la plaza. Querrían ser mayores para participar ellos también en la partida; y entretanto fantasean con presas imposibles, disparos que provocan exclamaciones y que ni los más viejos con sesenta licencias serían capaces de imaginar.

Y así es esta noche: a los despertadores no les dará tiempo a sonar, serán apagados antes. Los cazadores se deslizarán despacio, muy despacio de la cama para no despertar a sus mujeres y luego, aún más despacio, para que no ladren los perros, descalzos, saldrán del dormitorio. Y el perro ladrará con fuerza y alegría nada más presentir los pasos desnudos sobre el suelo. Un poco de agua en la cara y los ojos para ahuyentar el sueño, que no había tomado posesión del cuerpo, y consultar el reloj para comprobar que se lleva una hora de adelanto, y luego, lentamente, para hacer que pase esa hora eterna, vestirse poniendo mucho cuidado al enfundarse los calcetines y los zapatos. El café borbotea en el cacillo y se miga con un pedazo de pan duro. Así ha llegado el momento de ceñirse la cartuchera, echarse el macuto y la cantimplora a la espalda y con el corazón contento y la mano emocionada descolgar la escopeta engrasada y limpia, abrirla, poner los cañones contra la luz, cerrarla con gesto decidido y oír con deleite el ruido metálico de los muelles: clic.

El perro se pasea por la cocina brincando sobre las patas inquietas, rasca la puerta, te salta al pecho y golpea los muebles con el rabo. Dices: «¡Calla, que los despiertas! Estate tranquilo, ya salimos». Pero te lo dices también a ti mismo, no solo al perro.

Ahora ya están todos despiertos en la casa; escuchan los ruidos, siguen los movimientos con la mente.

Te echas la escopeta al hombro, con familiaridad y orgullo —sigues yendo con antelación—, sales. El aire frío de las últimas horas de la noche te reaviva los ojos y la cara, respiras con las ventanas de la nariz dilatadas y por la boca exhalas un suspiro profundo: el mundo es tuyo. ¡Mucha suerte!

Así en todas partes del mundo al inicio de la cacería.

Los perros tiran de las traíllas, otros más lejos ladran y se llaman por los caminos, los patios, las huertas. En las casas, la gente espera a que se restablezca el silencio para poder dormir. Los niños no duermen. Los niños tratan de aguantar un poco para oír los primeros tiros traídos por las luces del alba. Los viejos no duermen. Los viejos, que no pueden andar, suspiran con los ojos abiertos, en camas demasiado grandes para sus miembros arrugados; buscan la pipa, y escuchan; fuman, y recuerdan.

Las piedras se mueven por los senderos, las liebres alzan las orejas, los corzos olisquean el aire, las perdices griegas cantan en los cascajares, los urogallos en lo alto de los abetos esperan que llegue el día para emprender el primer vuelo.

Sentado en una piedra fumas un cigarrillo y acaricias al perro; con los dedos revuelves en la cartuchera: sacas y repones los cartuchos, los sopesas. ¡No se hace nunca de día!

Ahora: ves ya la mira por encima de los cañones; ves las plantas, el sotobosque. Sí, ahí está el colirrojo, y ahora también el mirlo. Te levantas, desatas al perro y te pones en marcha.

—————————————

Autor: Mario Rigoni. Título: El bosque de los urogallos. Editorial: Volcano. Traducción: Regina López Muñoz.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: