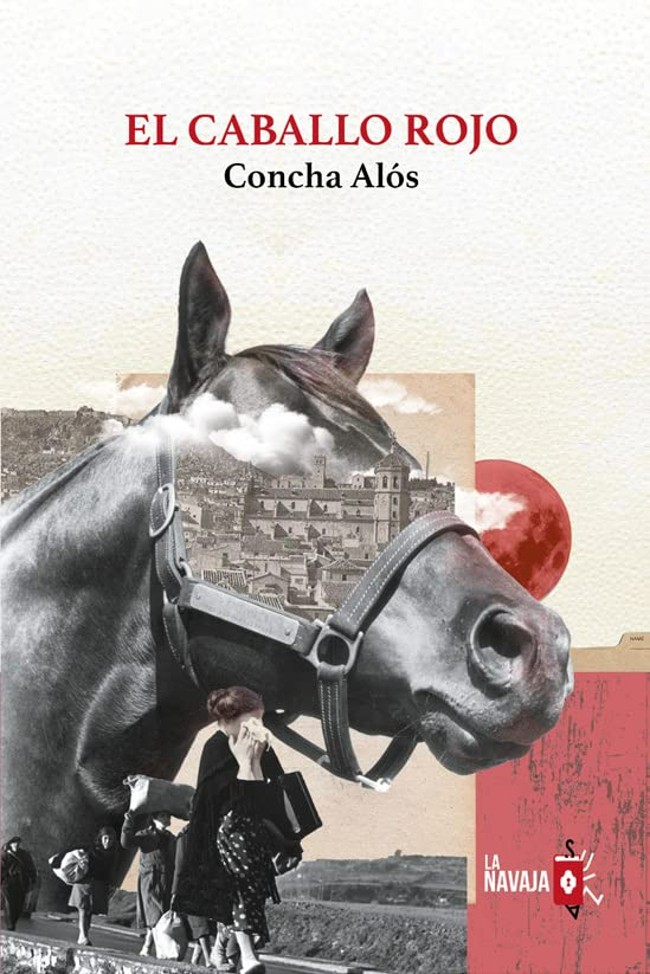

El caballo rojo cuenta una historia universal, la de los refugiados que tan solo llevan consigo los recuerdos y la sombra de las ruinas. Concha Alós retrata en esta novela parte de su infancia, cuando tuvo que abandonar Castellón como consecuencia de la Guerra Civil. En estas páginas hay familias que deben sobreponerse a pérdidas inexplicables, sirvientas que malviven para ganar dinero para sus hijas, que se encuentran en hogares de acogida, mujeres casadas que se lamentan por la falta de amor, a pesar de que la lucha armada, el miedo y la pobreza sean el centro de todas esas vidas fracturadas.

Una vez más Alós se compromete con el bando de los vencidos y da voz a los sueños de una España que tan solo quería recuperar lo que era suyo: sus orígenes, sus casas. Los personajes forman una radiografía única en la literatura española del siglo XX, valiente y embriagadora.

Zenda adelanta un fragmento de la novela.

***

VERANO

I

Aquel día Félix Alegre les dijo que no podían volver a Castellón hasta que no se acabara la guerra. Rosa, su mujer, siguió comiendo cucharadas de aquellas gachas espesas y amarillas, como si nada hubiese oído. La niña se llevó la mano extendida ante los labios y dilató los ojos igual que si escuchara una atrocidad.

–La abuela y la tía que se apañen. Yo ya las avisé –contestó Félix Alegre.

La abuela y la tía de Isabel no salieron carretera adelante como ellos cuando se acercaban las tropas, no habían querido salir. Ahora la niña se las imaginó muertas, asesinadas, tendidas en medio del corral, al lado del lavadero. El lavadero con el grifo goteando sin parar: clin, clin, clin…

Félix Alegre pensó un momento en Castellón: las calles de Castellón, el paseo de Ribalta, la estación, gente conocida, su trabajo en la tienda de Las Cuatro Esquinas, su hermana –seca, morena, con el cuello largo y sucio, vestida con aquellos trajes oscuros y pasados de moda que le tapaban el tobillo–, su madre, diminuta, calzada con unas zapatillas de paño en las que solía recortar unas ventanas cuadradas para que asomaran los juanetes.

–¿Y por qué no podemos volver? –preguntó la niña.

–¿Eres tonta o qué? ¿No sabes que están allí los fascistas? ¿No estás enterada todavía? –contestó irritado el padre.

Ahora vivían en Lorca, desde mediados de julio. Rodando llegaron a este pueblo que no conocían y que nunca habían oído nombrar, y una vez aquí alquilaron una casa en la calle de Cueto. La calle de Cueto era muy empinada, una auténtica cuesta, sin aceras, toda empedrada de cantos regulares, redondos y sucios. Cuando caía un chaparrón las piedras se limpiaban del fango y el polvo que las cubría y se quedaban brillantes, grises. Pero en el pueblo apenas llovía.

La casa la alquilaron a una recién casada que tenía al marido en el frente. Era muy pequeña y tenía algunos muebles, los indispensables. La dueña, antes de entregarles la llave, encerró sus mejores objetos en el comedor y puso un candado en la puerta. Esta era la causa de que los refugiados, la familia de Félix Alegre, no dispusieran de comedor y tuviesen que comer siempre en la cocina.

–¿Y cuándo se acabará la guerra? –preguntó Isabel.

–A mí no me marees. ¡Yo qué sé!

Félix Alegre estaba malhumorado. La niña siguió comiendo las gachas. Estaban guisadas con harina de maíz. Lo más sabroso era quizás aquellos pedazos oscuros y lisos que habían estado en contacto con el fondo de la sartén y se habían socarrado.

Rosa llenaba demasiado la cuchara, y la papilla le resbalaba por las comisuras hacia la barbilla. Ella las recogía golosamente con la lengua. Se le había olvidado la forma de utilizar la cuchara. Desde que salieron de Castellón se le olvidó casi todo. Se le habían hecho los ojos pequeños y la cara gorda, solo pensaba en comer y en dormir, y tenía en el rostro una perenne expresión de animal feliz.

–Están buenas –dijo Félix Alegre y se sirvió otra cucharada.

Isabel comenzó a inquietarse. Había calculado que podría comerse por lo menos otro plato, pero ahora no veía el asunto muy claro. Miró a su padre. Le miró los ojos. Su padre tenía los ojos saltones, surcados de venitas rojas que le recordaban las cabezas de cordero que compraban al principio de estar en Lorca, unas cabezas sanguinolentas de morro peludo y delicado que ya no se encontraban.

–Están buenas, muy buenas –aseguró Rosa también.

La masa harinosa le resbalaba barbilla abajo hacia el cuello. La barbilla se le había puesto muy brillante y parecía más redonda.

Ya no vendían cabezas de cordero, ni carne, ni acelgas… En el mercado, que seguía exhalando un misterioso tufo a pescado podrido y a intestino de ave, no se encontraba comida. Todo lo más, estando allí antes de las ocho, podían conseguirse algunos higos chumbos. A Isabel le gustaba contemplar la habilidad de las vendedoras para quitarles la piel. Con la punta de su cuchillo cortaban los extremos del fruto, hacían una incisión en un lado y dejaban libre el fresco fruto, la pulpa jugosa mezclada con las pepitas amarillas, duras.

–¿Por qué no comes como las personas? ¿Se puede saber por qué engulles como si fueras un cerdo? –regañaba Félix Alegre a su mujer.

Ella fijó en su marido una mirada sin expresión y siguió empujando dentro de la boca las cucharadas que se tragaba sin masticar. Después se miró las manos, pastosas y grasientas, con alegría.

–Algunas veces me pregunto si no se habrá quedado sorda también –susurró el hombre como para sí.

–Existen muchos casos de gente que se queda sorda de las explosiones –explicó Isabel, como si la frase de su padre fuera el comienzo de una conversación despreocupada que tuviera la obligación de seguir.

Félix Alegre no contestó. Siguió mirando a su mujer nervioso, abatido. Se disponía a hacer alguna observación, pero se contuvo. Se encogió de hombros y siguió comiendo, con cuidado, exquisitamente, con los antebrazos arrimados al cuerpo y el tronco erguido, como si quisiera compensar de alguna manera los salvajes modales de Rosa.

Isabel perdió las esperanzas de comer otro plato de gachas. Su madre rebañaba ya el fondo negro de la sartén rascando con la cuchara, después lamía esta en todas direcciones con su lengua musculosa, puntiaguda, llena de granulaciones por encima y de gruesos y abultados nervios por debajo. Se consoló pensando en el medio kilo de higos chumbos que se había comido ella sola sentada en el bordillo de una acera.

Le habían dejado la barriga pesada y el paladar dulzón, pero le habían proporcionado una especie de beatitud, de paz interior, que solo empezó a disiparse cuando volvió a tener hambre.

Cuando Félix Alegre acabó de cenar, la niña observó el cuchillo y la cuchara, cuidadosamente enlazados en el plato de su padre. Levantó la cabeza y sonrió:

–¡Qué mal sin pan, eh, papá!

–Peor están los chinos –cortó Félix Alegre.

La luz de la bombilla comenzó a apagarse. Algunas noches se convertía en un hilillo rojo, incandescente dentro del globo de cristal, débil e incapaz de iluminar nada. Cuando esto ocurría, la familia de Félix Alegre se trasladaba a la azotea que cubría los dos cuartos de arriba y se quedaban allí hasta que tenían sueño.

–Voy a la habitación –dijo Rosa levantándose de la mesa.

–¿Qué vas a hacer a estas horas en la habitación? –preguntó su marido.

–Voy a darle de mamar al niño. Es su hora –explicó la mujer.

Una luz intensa, casi blanca, se desprendía ahora de la bombilla, la cocina casi carecía de sombras y todo tenía un aire crudo y miserable a causa de aquella luz. Al minuto bajó su intensidad hasta quedar como estaba al principio; la mesa de pino, las sillas, la niña y el hombre parecieron recobrar su aspecto de siempre, el normal. Isabel recogía los platos sucios para llevarlos al fregadero. Rosa subía los escalones que conducían a los dormitorios, agarrándose al pasamano de madera. Félix Alegre miró los tres primeros escalones con excesiva fijeza, como si estuviera calculando a ojo las medidas exactas que podían tener; después observó el candado de la puerta del comedor hasta que se oyeron de nuevo los pasos de ella por la escalera. Bajaba con una almohada entre los brazos y llevaba un pecho descubierto. Era un pecho muy blanco y un poco caído, con un pezón grande y negro, rugoso como una zarzamora.

Isabel, que amontonaba los platos en la pila, pensó en Leopoldo. Leopoldo había muerto.

—————————————

Autora: Concha Alós. Título: El caballo rojo. Editorial: La Navaja Suiza. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

En Castellón hubo un acontecimiento terrible, que me temo quedará silenciado por muchos años gracias a la ‘memoria democrática’. En la confusión de los momentos previos a la toma de la ciudad, los soldados republicanos en retirada mataron a unos 400 civiles entre la tarde del 13 de junio y la mañana del 14. Algunos dicen que se desplegaron gritando ¡Viva Franco! para matar después a quienes salían a recibirlos o se asomaban a la ventana. Otros, que la columna en retirada comenzó a disparar con ametralladoras a una multitud que los confundió con soldados de Franco y salía a recibirles.