No estoy seguro de la veracidad de la historia. La leí hace unos cuantos años y no la he vuelto ver referenciada en ningún sitio. Sí existe el lugar que explica —que es, a efectos de lo que nos ocupa, lo importante— y existieron los personajes que la protagonizan. Y aunque no se pueda certificar que los hechos sucedieron tal cual se cuenta, el argumento resulta tan pertinente —siempre, pero quizá más en nuestros días— que es difícil resistir la tentación de consignarlo para evitar que se termine diluyendo en las aguas del olvido. Es una historia que comienza con la llegada de Leonardo da Vinci a Milán, allá por el año 1482. Había cumplido los treinta años y buscaba una ciudad más abierta que su Florencia natal, donde ya había despuntado y de la que Lorenzo de Médici le animó a que saliera en pos de nuevos horizontes. Fue éste quien recomendó a Da Vinci que se pusiera al servicio de Ludovico Sforza, a la sazón duque de la capital lombarda. La maniobra tenía una explicación: Sforza era rival de Médici en aquella Italia fragmentada donde cada cual intentaba hacer valer sus credenciales, y la «cesión» de una eminencia como la que Leonardo apuntaba a ser suponía una prueba de buen talante que, al menos temporalmente, evitaría cualquier hostilidad entre ambos territorios.

Sforza atendió a la carta en la que Lorenzo de Médici ponderaba las habilidades de Leonardo como ingeniero —y en la que destacaba, además, sus cualidades artísticas—, y de ahí que el aún joven humanista se incorporara al plantel de técnicos con el que contaba el castillo de los Sforza, hasta el punto de que, cuando resolvieron enviarlo a Pavía el 21 de junio de 1493, le adjudicaron el título de ingéniarus ducalis. Se cuenta que la misión principal de Leonardo era la de «organizar fiestas y espectáculos con decoraciones suntuosas», y justamente en el desarrollo de esas labores se enmarca la historia que nos ha traído hasta aquí.

Había en el castillo aires de fiesta. El sobrino de Ludovico, Gian Galeazzo Sforza, estaba a punto de contraer matrimonio con Isabel de Aragón, prima carnal suya y princesa de Nápoles. Como había que hacer las cosas de la mejor manera posible, el duque encargó a Leonardo que ideara la decoración de la sala del edificio en la que debía celebrarse el evento. Se trataba de una gran estancia ubicada bajo la torre orientada hacia el noreste y el mecenas tenía muy claro lo que quería: sugirió a su ingeniero que los ornamentos que allí se instalaran fuesen una representación de la bóveda celeste, una especie de mosaico donde quedaran bien reflejadas todas las glorias celestiales, con una profusión de iconografía tal que a ninguno de los asistentes se les escapase que aquel enlace estaba bendecido por todas las instancias de la divinidad. Leonardo, que por aquellas fechas estaba trabajando en La última cena, no debió de acoger el encargo con mucho agrado, pero evidentemente tampoco puso objeciones.

Lo que hizo fue encerrarse en aquella sala con su equipo y empezar a trabajar. Dio orden expresa de que ningún Sforza —ni tampoco las personas ajenas a lo que allí se estaba haciendo— entrasen en la habitación hasta que él hubiese concluido su tarea, así que pasaron días o semanas sin que nadie en el castillo tuviese la menor pista sobre lo que Leonardo podía estar urdiendo. Es de suponer que la impaciencia fue grande: aquella boda no era una boda cualquiera, y lo que Da Vinci hiciese iba a ser contemplado, y juzgado, por decenas de personas que se encontraban entre lo más granado de la sociedad milanesa.

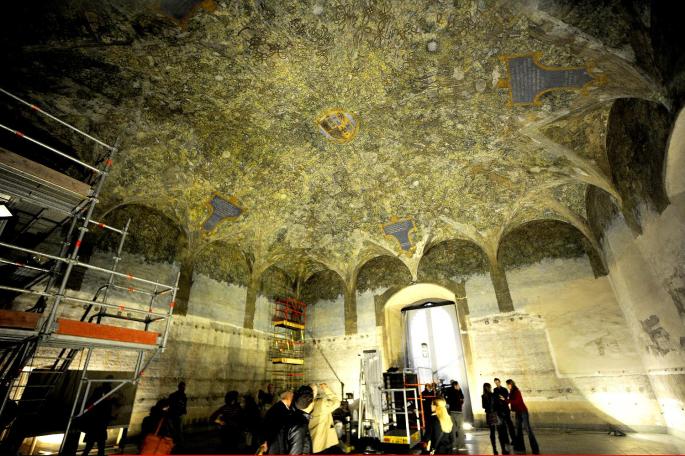

De ahí que cuando el ingeniero hizo saber que su tarea estaba concluida y dio un día y una hora precisos para que los Sforza accedieran a la estancia a observar el resultado, la expectación era máxima. Cabe suponer que esperaban encontrar allí una portentosa representación de los éxtasis celestiales, según los códigos asumidos en la época y con toda la parafernalia propia del tema: querubines alados sobre nubes jabonosas, santidades de mirada piadosa y complaciente, quizás hasta una paloma sobrevolando el techo de la sala como expresión resumida, aunque efectiva, de la divinidad. Pero cuando las puertas se abrieron y al fin los Sforza pudieron penetrar en aquel espacio para que sus ojos fueran testigos directos del prodigio, lo que encontraron fue una cosa muy distinta. Por las paredes y el techo de la sala, allí donde le habían encomendado a Leonardo que diseñara una decoración que exaltara la gloria de la ceremonia que estaba por celebrarse, se encontraron con que su ingeniero de cabecera había representado un bosque. Un bosque bien tupido, esplendoroso, cuya vegetación se había moldeado con tanto esmero y tanta viveza que parecía a punto de desprenderse sobre los visitantes.

«¿Pero qué es esto?», debió de preguntar, contrariado, Ludovico. No podemos precisar si Leonardo respondió de viva voz o si se guardó la contestación para sí y dejó que fuese su mecenas el que, paulatinamente y orientándose por su propia intuición, se diese a sí mismo la respuesta. El mensaje, en realidad, estaba claro: el cielo está en la tierra, la tierra es el cielo; el verdadero paraíso es éste que tenéis alrededor y en el que apenas reparáis porque la cotidianidad hace que pase inadvertido para vuestros ojos; no permitáis que la esperanza en una vida ultraterrena os ciegue ante los prodigios de la vida verdadera.

¿Verdad o mentira? Es, en cualquier caso, una bella historia. La sala que decoró Leonardo, que se conocía entonces como la Camara dei Moroni, aún se conserva en el Castillo Sforzesco. Lleva ahora el nombre de Sala delle Asse y, aunque el tiempo y las sucesivas —y no siempre afortunadas— restauraciones han deslucido un tanto la decoración que diseñó Da Vinci, sigue valiendo la pena hacerle una visita. Aunque sólo sea para recordar que, en más ocasiones de las convenientes, lo esencial pasa inadvertido ante nuestros ojos.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: