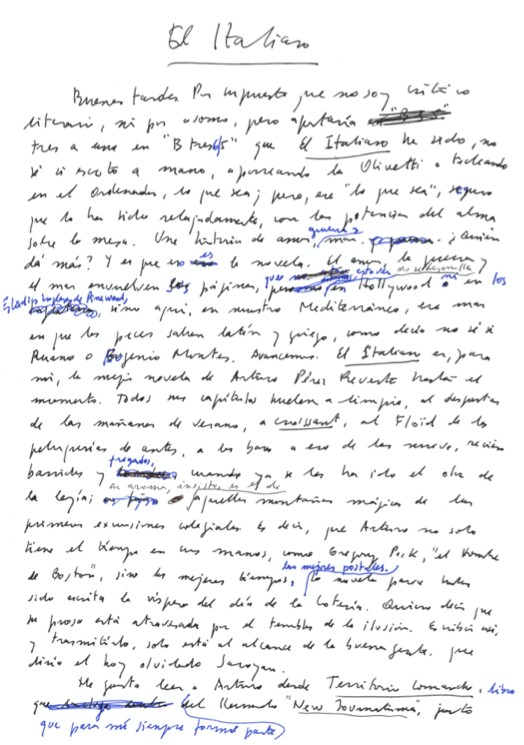

Texto leído por Garci el 30 de septiembre en Madrid, en la presentación del libro de Pérez-Reverte.

No soy, ni por asomo, crítico literario, pero apostaría tres a uno en Bet 365 que El italiano ha sido escrita —no sé si a mano, aporreando la Olivetti o tecleando en el ordenador, lo que sea— relajadamente, con las potencias del alma sobre la mesa.

El italiano es para mí la mejor novela de Arturo Pérez-Reverte hasta el momento. Todos sus capítulos huelen a limpio, al despertar de las mañanas de verano, a croissant, al Floïd de las peluquerías de antes, a los bares a eso de las nueve, recién barridos y fregados, cuando ya se les ha ido el olor de la lejía, a aquellas montañas mágicas de las primeras excursiones colegiales. Es decir, que Arturo no solo tiene el tiempo en sus manos, como Gregory Peck, el hombre de Boston; sino también la máquina, aquella máquina de Rod Taylor.

La novela parece haber sido escrita a la víspera del día de la Lotería. Quiero decir que su prosa está como atravesada por el temblor de la ilusión, y escribir así y transmitirlo ya no solo es que esté únicamente al alcance de las buenas personas, que diría el hoy olvidado Saroyan, sino que está reservado a muy, muy poca gente.

Me gusta leer a Arturo desde Territorio comanche, libro que para mí siempre formará parte del llamado new journalism junto a los magníficos reportajes que hicieron Tom Wolfe, Talese o Jimmy Breslin. ¿Por qué te gusta un escritor? Pasa lo mismo con nuestras actrices o actores favoritos, con tus discos o con los futbolistas o deportistas que más quieres. Son gente cercana, aunque no la conozcas. Paul Newman, Anna Magnani, Cassius Clay, Di Stéfano, aquellos LPs de Sinatra en Capitol Records… Te enriquecen, te regalan algo. No sé: quizá futuro. El escritor Pérez-Reverte, para mí, es igual que esa gente. Lo leo y me ensancha. También me ocurría con mis inolvidados Manolo Alcántara y David Gistau.

El italiano arranca de una forma espectacular, casi como Laura, de Preminger, o las películas de Cecil B. DeMille. “El perro lo reconoció primero”. También a Ulises el perro lo reconoció antes que nadie. Pues ahora tenemos al perro de Goya en la arena. El italiano me sedujo desde sus primeros párrafos, que a veces me recordaban al NO-DO y las cartillas de racionamiento, otras también me sabían a whisky y a tabaco rubio americano, a mercado negro y a cine todavía más negro.

No estamos ante una historia pesada, manoseada, llena de palabras arrugadas, de esas que suelen ser narradas casi siempre por bocazas interiores que pertenecen al sagrado genio del codazo moderno, aquellos con los que, tras asomarte a sus diez primeras páginas, ya empiezas a batir palmas de tango. Nada de eso. Aquí la conducta de los personajes está siempre igualada con la trama, igual que en el cine de Howard Hawks.

Elena, la librera de La Línea, esa viuda que cuando llueve se pone la gabardina que perteneció a su marido, es la mujer más atractiva del último medio siglo de la literatura española. Te enamoras de ella mientras la ves montar en bicicleta. Es alta, fibrosa, como Lea Massari. Valiente, callada, lo que antes se decía una mujer interesante, de las que firmaría sin leer la letra pequeña, a la que seguro que le dabas el plano de la mina. Y él, el italiano Teseo, es un chico veneciano, estupendo, guapo y fuerte, tan buena gente como ella, que físicamente a mí me recuerda a aquel primitivo Walter Chiari de Bellísima, la película de Visconti.

A su lado brilla Harry Campello, comisario de policía de Gibraltar, un hombre oscuro como algunos de los tipos que aparecen en los cuadros de Picasso; también como Mark Lawrence —¿os acordáis de cómo sudaban las manos de Mark en La jungla de asfalto al contar el dinero?—. Un tipo así, un secundario de esos de Hollywood, cuyos nombres ignoramos aunque nunca vayamos a olvidar sus rostros. También lo hace el doctor Samuel Zocas, puro Fritz Lang. Un desconcertado Akim Tamiroff, tal y como yo lo veo.

He disfrutado mucho leyéndolo, palabra, pero sé que me habría gustado todavía mucho más haberlo leído de niño, de chaval, cuando iba en el metro a Idiomas Mangold y leía de pie sin importarme los traqueteos, y luego seguía leyendo al llegar a casa, por la noche en la cama, a pesar de que había que madrugar al día siguiente. Seguro que El italiano me la habría llevado al baño, como hice con Cuerpos y almas, Servidumbre humana y Sinuhé, el egipcio; y es que este libro atesora esa emoción, hoy extraviada, de los relatos que marchan siempre hacia adelante, sin detenerse más que lo justo para acariciar un adjetivo, como hacía Nabokov. Avanzar así a través de un libro, a paso ligero y no a saltitos apoyados en muletas, con rigor intelectual del bueno, solo les está permitido a los que ofrecen primera mano, a las personas que son realmente originales; esto es: originarias de ellas mismas. Ya saben: gentuza de la buena que respira hondo. Nada que ver con los sociólogos de cercanías que trafican constantemente con la ley de la gravedad y de la solemnidad.

No sé si Arturo escribe como habla, pero sí diría que teclea como mira. Diría que la suya es una prosa leal, sin pretensiones, amiga. Y eso que juraría que Arturo es de los pocos que se ha leído la Enciclopedia Británica, como mínimo desde el volumen MI hasta el volumen TU. Saquen tiempo, mejor por la noche. Una víspera de festivo, cuando ya se haya ido el camión de la basura. Pongan una luz suave, de esas penumbras tipo El padrino que parece que te echan los brazos al cuello. Instálense en un lugar cómodo, ideal el viejo y querido sillón de orejas; y si fuman, enciendan un cigarrillo con la clase de Mitchum. Estoy convencido de que leerán de un tirón, hasta que la luz del amanecer brille entre las lámparas.

Es una novela basada en hechos reales, además, que siempre es más interesante. Situada alrededor de la bahía de Gibraltar que tan bien conoce el autor, pues desde allí Arturo nos contó muchas cosas en La Reina del Sur. Aquí también nos secretea sus experiencias con el amor, la patria, su pasión por los libros y por el cine. Nos advierte sobre el heroísmo, pero cómo no simpatizar con esos buzos que manejan torpedos… Sus reflexiones son de las buenas; sobre los agentes secretos, sobre el valor y la maldad, los idealismos, la crueldad y lo poco unívocos que somos los seres humanos.

Insisto: opino que es su mejor novela. Ha desbancado la que yo tenía hasta ahora como mi preferida, El puente de los Asesinos. Es la mejor novela de un escritor excepcional, como Hemingway; también el reportaje de un sensacional periodista, como Abbott Joe Liebling, por ejemplo. And last, but not least, que dicen en Inglaterra, es el documental exacto, minucioso, de un cineasta como Flaherty. Hoy por hoy, ya lo decía antes, no veo quién dé más.

Leyéndolo he recordado a Graham Greene, a Simenon y a Conrad. A Vittorio De Sica y a Rossellini. Y películas como Sorge, el espía del siglo, El hombre que nunca existió, Su mejor enemigo, Espía por mandato, T.K.X. no contesta o The Silent Enemy, clarísimo precedente de Operación Trueno, con un Laurence Harvey menos envarado que de costumbre y una Dawn Addams guapísima.

Por cierto: el último plano —el plano final del epílogo, quiero decir— recuerda a Hitchcock por los cuatro renglones. Dicho en el lenguaje de Arturo, este libro no va a ser un éxito, sino una victoria.

Lindas palabras, muchas gracias. Le faltó decir que la escena del encuentro entre los protagonistas la sacó don Arturo de Adieu l’ami, (Jean Herman, 1968) un intento de juntar a los duros/guapos de ambos lados del Atlántico; Delon y Bronson.

Estoy en total acuerdo con lo que opina el articulista, pero quiero agregar algo, que me sorprendió gratamente, y es don Arturo de personaje de su propia novela y sus giros mentales y sus palabras de excelente investigador.