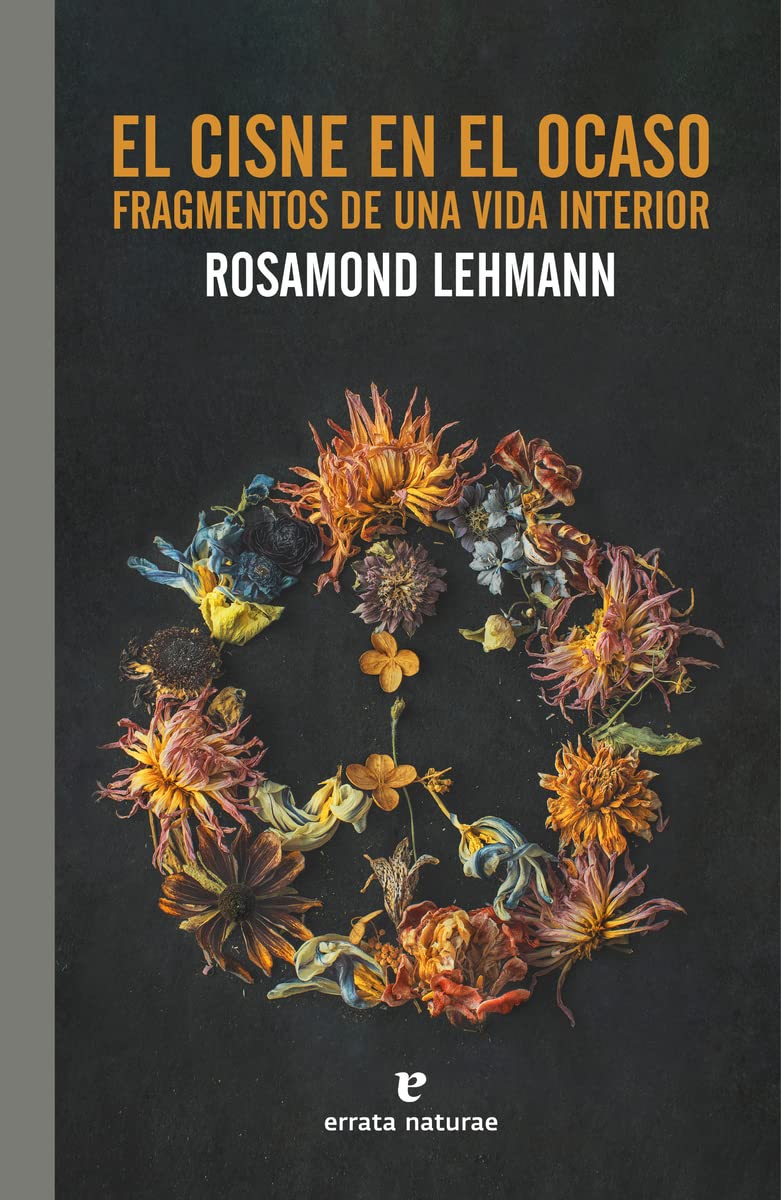

He aquí Rosamond Lehmann, una de las escritoras británicas más distinguidas del siglo XX, autora de ocho aclamadas novelas. Y he aquí El cisne en el ocaso, su única obra autobiográfica, deslumbrante y estremecedora, en la que recrea con elegancia y precisión el mundo de ayer. Intensas y vívidas instantáneas de su privilegiada infancia antes de la Primera Guerra Mundial: los idílicos juegos en el jardín lleno de misterios, las lecciones de piano, la impresionante biblioteca, las sucesivas niñeras e institutrices (algunas de las cuales se comportaron con inusitada crueldad), y la inocente alegría y complicidad de los hermanos y las mascotas. También esbozos de las experiencias que la convirtieron en una precoz y exitosa escritora, parte de la nueva hornada de jóvenes autoras de la posguerra, experta en rasgar los velos de la reticencia y sin miramientos a la hora de abordar asuntos que entonces se consideraban «poco femeninos».

Zenda adelanta las primeras páginas del libro, editado por Errata Naturae con traducción al español de Regina López Muñoz.

***

PRIMERA PARTE

Íos, dijo el pájaro, pues estaban llenas

las hojas de niños excitados,

escondidos conteniendo la risa.

Fuera, íos, dijo el ave: no pueden

los humanos soportar demasiada realidad.‘BURNT NORTON’,

CUATRO CUARTETOS, T.S. ELIOT

1

Nací durante una impetuosa tormenta; y, como corría el tercer día del mes de febrero, aquella perturbación de los elementos soliviantó la imaginación popular con una fuerza dramática y fue calificada de «fenomenal», en el sentido más estricto del término. Debo añadir que a nadie se le ocurrió relacionar el presagio con mi particular entrada en el siglo vigésimo d.C. El acontecimiento se produjo poco después de la una de la madrugada del día del funeral de la reina Victoria. Sólo a mí, según iba emergiendo de los pañales y de ese estado entre animal y vegetal de la primera infancia, me impresionaba aquella coincidencia. Consideraba que me otorgaba un caché inesperadamente distinguido, poco menos que la manifestación de un nimbo regio.

«Muy interesante, cielo; pero no te distraigas, por favor». La guapa Miss Davis, a la que yo adoro, a la que pública y graciosamente he ofrecido mi pasaporte, desestima con paciencia aquel dato como una irrelevancia, borrando así aquello que había parecido ahuyentar los oscuros entresijos de mi identidad con un deslumbrante destello. Siento un pellizco en el pecho, pues las demás niñas fijan su mirada en mí; sus ojos gélidos me vuelven insignificante, OTRA SUMA INCORRECTA… Fuera de aquí, llorona…

Sin embargo, pocos meses después brota y me domina una urgencia similar. Esta vez ocurre en una instrucción. Desfilamos, desfilamos, dando vueltas y más vueltas al aula al son de una alegre melodía que Miss Davis toca al piano. «¡Alto!». La música se interrumpe. Yo exclamo: «¡Miss Davis!» con tono imprudente.

—Dime, ¿qué pasa?

—No me gusta estar en medio.

—¿A qué te refieres, cielo?

Extrañeza de Miss Davis. Lo cierto es que esta semana he sido la primera de la clase y, por lo tanto, abro la marcha.

—Es que… Ni soy la mayor… Ni tampoco la pequeña… —Recelo—. Helen es mayor que yo, y Baby (mi hermana Beatrix) es…

—Ah, ya entiendo. —Se le escapa una leve risita—. Verás, yo también soy la mediana en mi familia. Y es bonito. Somos como la mermelada en el centro del sándwich. ¡Atención, niñas, desfilando! ¡Vista al frente! ¡Moved los brazos!

Y yo desfilo, encabezando una Cuadrilla de la Esperanza, al son de «John Brown’s Body». Cuando llega el «gloria, gloria, aleluya», lo entonamos con mucho sentimiento, yo más alto que ninguna, por una vez, y con sumo deleite. Pues, ¡quién lo iba a pensar!, he encontrado mi sitio, ¡qué gratísima sorpresa! Tengo un vínculo con Miss Davis, el de ser la hermana mediana, soy la mermelada entre las rebanadas de pan, lo que me otorga amparo y estatus.

Miss Winifred Davis es alta, espigada y pálida, y tiene unos ojos líquidos y algo saltones de color violeta moteados de verde y una nube de pelo rubio ceniza. Su voz es grave y cariñosa. Pronto desaparecerá de nuestras vidas. Un día, nos separamos con motivo de las vacaciones de verano, siempre una jornada de brincos atléticos y cháchara; le decimos adiós con un beso hasta el siguiente curso; pero, para nuestra sorpresa, ella no nos estruja contra su pecho (revestido con un blusón de tusor) deshaciéndose en sonrisas y bromas, sino muda y hecha un mar de lágrimas.

—¿Por qué llora Miss Davis?

—¿No lo sabes? ¡Yo sí lo sé!

Va a casarse. ¿Contra su voluntad? No, se casa porque quiere. Entonces, ¿por qué…? Se convertirá en la señora Tinkler. Al oír esto nos desternillamos de risa: repetimos el nuevo apellido, compitiendo en ingenio. Pero tal vez llore porque no le gusta su nuevo nombre, tan cómico; entonces vacilo y la compadezco, y trato de aguantarme la risa. Me percato de que su aflicción no tiene nada de raro, pues la comicidad inherente a las sílabas del apellido lanza un maleficio indigno y despectivo, sobre ella y sobre nuestra relación con ella, y sus lágrimas parecen proclamar que nuestra burla la humilla, que no le agrada y que no puede evitarla. Está abochornada.

Estamos todas reunidas en el porche de nuestra escuela, es decir, el pabellón de ladrillo y estuco que levantaron nuestros padres en el jardín para dar cabida a nuestra educación; y, de pronto, el señor Tinkler aparece como de la nada. Está junto a Miss Davis, altísimo, delgado, moreno, con anteojos centelleantes. Enlaza su brazo con el de Miss Davis; ella esboza una sonrisa de oreja a oreja, se sonroja, se enjuga los ojos. Ha venido a llevársela, a quitárnosla… Una niñera o un pariente que ha acudido para ayudar a cargar sus cosas exclama con desenfado:

—¡Tres hurras por los novios! ¡Hip, hip!

Y nosotras, sin entusiasmo, apostillamos:

—¡Hurra!

Pero ¿no va a volver? No, por supuesto que no, responde alguien en tono jovial. Vivirá en Birmingham, y tendrá a un montón de niños propios a los que cuidar. Entonces, ¿no la veré nunca más?…

Ni formulo la pregunta, ni obtengo respuesta. Por extraño que parezca, sí volví a encontrarme con ella, sólo una vez, muchos años después; mas no creo —nunca lo sabré— que ella me viera. Tengo veintitantos años, soy ya la autora de Vana respuesta y me fotografían con cierta frecuencia. Estoy almorzando sola en mi club londinense, y mi mirada se siente atraída por las dos figuras que ocupan una mesa alejada, en el rincón opuesto de la sala: un joven atractivo, rubio, de semblante fresco, y una señora delgada y de aire marchito, toda de negro. El muchacho se levanta, viene hacia mí, y me interpela con una mezcla de timidez y encanto natural. ¿No seré yo por casualidad Rosamond Lehmann?

«Ya me parecía», dice. «Mi madre ha recortado su fotografía… Siempre muestra mucho interés por usted… Fue institutriz suya. Se apellida Tinkler».

Le complace que yo reaccione con tanto entusiasmo y que la tenga tan presente, pero la conversación discurre con creciente dificultad. Sigo su mirada insegura por encima de su hombro. ¿Será…? Ella no nos mira ni a mí ni a él, sino que mantiene la vista al frente. Los flacos pómulos presentan sendas manchas coloradas, y transmite una sensación de trémulo desconcierto. «Sí, es mi madre », confirma el joven encantador. «Me temo que ahora mismo no se encuentra en su mejor momento. Mi padre murió de repente esta primavera, y sigue muy afectada. Sufrió un ataque de nervios. Pero espero», añadió, decididamente animado, «que ya haya pasado lo peor».

¿Estaba pidiéndome que me acercara y hablara con ella? ¿O me explicaba con tacto que lo más sensato era no hacerlo? Nunca lo sabré; y siempre me reprocharé no haber tenido el valor de averiguarlo.

Le encargo que le transmita todo mi cariño; que le diga que no he olvidado su bondad ni su belleza. Él asiente, me da las gracias y regresa a su mesa.

Dirijo una mirada furtiva hacia ellos antes de abandonar con premura la sala y el edificio. El estado de desquiciamiento y ausencia es evidente; una pareja precariamente atada a su situación. El patetismo de la compostura filial me causa una honda impresión.

Esta imagen dual de Miss Davis conmociona y constriñe mi imaginación durante varios días: la mujer de mis recuerdos, allegra, envuelta en un halo argénteo; esta otra, dolorosa, sin lustre; las lágrimas de ambas concilian la discrepancia entre la joven y la madura.

Mi queridísima Miss Davis, era usted tan vulnerable… Nunca más una figura remotamente parecida a la suya resplandeció en el camino interminable, en ocasiones triste y excéntrico, de mis años de formación. Muy poco después, aprendía a tocar el piano con el reloj de oro de Mademoiselle colocado en el dorso de la mano derecha o izquierda, alternativamente, con el fin de mantener la correcta posición horizontal. Cuando el reloj de pulsera resbalaba, la profesora lo recogía y me atizaba en la mano con una regla. Poco después, en lugar de recibir consuelo cuando me caía y me hacía heridas en las rodillas, me enviaban a la cama como castigo por haberme roto las medias.

2

Antes, antes de las arenas blancas de la guardería, se alza mi primer recuerdo consciente: tan lejano que es menos visual que táctil. Un obstáculo oscuro, quizá una pared o una puerta, me cierra el paso; acaricio su superficie pulida y oigo el golpe de mi mano. Levanto la vista, y descubro una casita con una ventana demasiado alta para asomarme. De pronto, la puerta de la casita se abre con un chirrido; alguien se abalanza sobre mí, me agarra, unos brazos recios me levantan, me aprietan contra un tejido negro de olor acre, entre un brillo y un repiqueteo de botones, broches, una dentadura postiza, leontinas. Una mejilla se aprieta contra la mía; la reconozco como femenina, pero peluda; al mismo tiempo, una sucesión de palabras cariñosas canturreadas en tono agudo asalta mis oídos. Yo chillo y chillo, pidiendo auxilio; un auxilio que supongo que llega, pues eso es todo lo que recuerdo.

Sin embargo, más adelante, esta experiencia, junto con su escenario y sus protagonistas, se confirmará como cierta. El lugar era Saint-Pierre-en-Port; mi edad, dieciocho meses; la casita de oscura madera pulida era el mostrador de recepción que ocupaba Mademoiselle Sidonie, hermana del dueño de nuestro hotel, una solterona enamorada de los niños y poseedora —pobre y atribulada dama— de un hirsuto bigote.

La mujer siguió enviándonos postales desde Guernsey mucho tiempo después; y conservo el borroso recuerdo de ser advertida de lo poco merecedora que era yo de tan generosas dosis de amable atención. Una de las postales ha quedado grabada en mi memoria: un gato macho anaranjado ataviado con un traje de baño a rayas y mostrando las patitas y las zarpas con una sonrisa inquietante. Sobre el animal, con caligrafía ágil: LE CHAT DIT BONJOUR À LA PETITE ROSE!!!

—————————————

Autora: Rosamond Lehmann. Traductora: Regina López Muñoz. Título: El cisne en el ocaso. Fragmentos de una vida interior. Editorial: Errata Naturae. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: