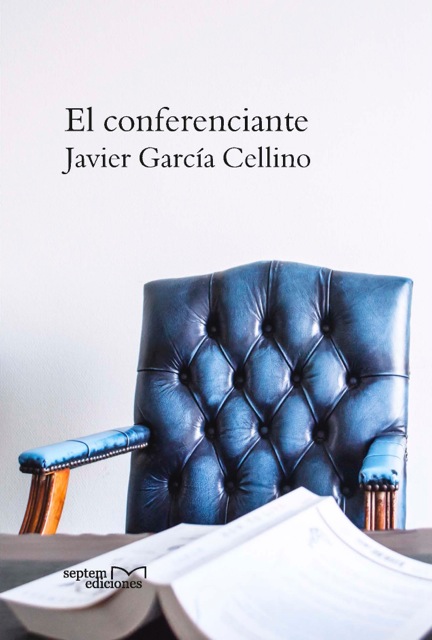

El conferenciante es un libro de relatos donde el universo se convierte en un peculiar tablero de ajedrez en el que prueban su suerte, además de un travestido Bobby Fischer, espías desgastados, maniquís raros, sonámbulas espabiladas o enfermos de ternura… Libro de sorpresas, de ensueños inacabados, de búsqueda de un Sur de acusada raigambre nostálgica. Todo un manual para soñadores.

Su autor, Javier García Cellino, licenciado en Derecho y en Geografía e Historia (Arte), colabora en el diario La Nueva España. Ha obtenido varios premios de relatos y ha publicado cuatro novelas: Círculos de tiza (Premio “Letras” 2007); Los señores de Wall Street no comen pescado crudo; La escuela del Italiano y La resurrección de Richard Wagner (Premio Ategua). En poesía, ha publicado diez libros, entre ellos La ciudad deshabitada (Premio Gerardo Diego, 1994); Disposición de la materia (Premio Leonor, 1997) y Sonata para un abecedario (Premio Juan Ramón Jiménez, 2005).

Zenda publica íntegro el relato “La sonámbula”, del libro El conferenciante (Septem ediciones).

La sonámbula

Yo había oído hablar de los sonámbulos, y de cómo se despiertan en sus sueños, pero nunca había visto a ninguno en un trance semejante. Por eso, cuando mi hermana Beatriz entró en el comedor, además de escucharse unos murmullos de admiración por la pericia de mamá al piano —las últimas notas de Parsifal habían sido ejecutadas con insuperable destreza—, comenzaron a oírse también unos leves comentarios sobre la necesidad de no molestar a quien se encuentra en un estado así.

En estos casos un susto es lo menos aconsejable, pues incluso puede llegar a producirse alguna alteración cardíaca de imprevisibles consecuencias: eso fue exactamente lo que dijo don Dimas Orozco, el farmacéutico, persona de quien todos admiraban, además de su intachable conducta, su no menos vastísimo conocimiento sobre las complejas reacciones que rigen la conducta humana.

Al poco rato de hacer Beatriz su aparición, diríase que todos los que estaban reunidos, celebrando las bodas de plata de papá y de mamá, fueran unos expertos en analizar las causas del sonambulismo. En alguna parte he leído que se debe a un desajuste del ciclo circadiano, una excesiva motorización del aparato respiratorio, comentó Alfredo Riquelme, el dueño del París, el restaurante más lujoso de la ciudad; o se trata de una forma frustrada de la histeria, una reacción deliberada del inconsciente: eso mismo explicó, con palabras mullidas por una vetusta sabiduría, Manuela Godoy, dama de alta alcurnia y avanzada edad de quien se comentaba que pertenecía a una logia masónica especializada en temas freudianos. De todo tipo eran las opiniones que los repentinos expertos se entrecruzaban una vez que había desaparecido esa prevención inicial ante la entrada de Beatriz en el comedor.

No sabría decir exactamente si la cara de asombro de mamá se debía al estado de su hija o, más bien, a la escasa indumentaria que llevaba puesta, o si a ambas cosas a la vez, como quizás fuera lo más probable. Para alguien como ella, que mostraba su admiración por la época victoriana y que, en consecuencia, había procurado siempre imbuir en sus hijos un acendrado respeto por las normas morales y un contundente rechazo ante cualquier manifestación erótica, no resultaba precisamente agradable la visión de Beatriz, cubierta —si se podía decir así— con un camisón transparente en el que las mangas rodeaban la cintura. Los muslos, bien visibles —pues la parte baja del camisón había desaparecido—, permitían vislumbrar la zona del pubis, un triángulo que refulgía al contacto con los destellos opalinos que descendían de las lujosas lámparas del techo.

Quizás fuera ese temor a una posible alteración cardíaca de Beatriz el que mantenía fijada la espalda de mi padre al sillón. Don Anselmo Córdoba, mi progenitor, no le iba a la zaga a su mujer en cuanto a puritanismo y mojigatería, algo común en el círculo de amigos que se habían congregado aquella noche en el comedor de casa para festejar con un asado de pavo y unas copitas de vino dulce, la efeméride de los veinticinco años con que mis padres adornaban su rutinaria felicidad.

Mientras tanto, Beatriz continuaba deambulando de un lugar a otro de la habitación, esquivando con suma habilidad las mesas repletas de floreros y los estantes curvados que sobresalían de la biblioteca, en donde se apiñaban, forrados en lustrosos estuches de piel, centurias de innegable sabiduría. Siempre con las manos extendidas hacia adelante y con una novedosa mueca en su rostro difícil de descifrar para mí —que estaba acostumbrado a tratar con el semblante adusto, cuando no hierático, de Beatriz—, los pasos de mi hermana la conducían de una esquina a otra del comedor sin que en ningún momento pareciera que sus intenciones fueran las de desplegar su insomnio por otros rincones de la casa.

Alguien recordó la maestría de mamá al piano, instándola a repetir la pieza musical, a lo que ella accedió, aunque no de muy buena gana. Durante unos minutos, la habitación se llenó con moderatos y adagios sostenidos que distendieron el ambiente. Mas, como era lógico, la última nota nos devolvió de nuevo a la realidad, y con ella, a la visión de Beatriz, que parecía haber encontrado un destino para sus errantes pasos. Con su cuerpo enlazado al de Mario Buesas, que nos miraba a todos como queriéndonos hacer partícipes de su estupor, las manos de Beatriz se ceñían al cuello de nuestro compañero de instituto, hijo del médico de la familia, y que aquella noche había acompañado a sus padres —al igual que habían hecho otros jóvenes— a la fiesta.

No sé lo que pensarían los que estaban reunidos en la sala. A mí me pareció que una columna de plomo ascendía desde el suelo de la habitación hasta confundirse con las arañas de luz que se desprendían del techo. No sabría decir si en aquellos instantes tenía más fuerza el silencio de algunos que los comentarios de los demás, empeñados en quitar importancia a lo que estaba sucediendo: una escena que por momentos se hacía más peligrosa a medida que las manos de Beatriz abandonaron el cuello de Mario para deslizarse por su vientre. Obligado por las circunstancias —don Dimas, el farmacéutico, volvió a referirse a los riesgos de una llamada de atención a quien dormitaba en un sueño de raíces arcanas (ésas fueron sus palabras exactas)—, nuestro compañero de instituto se había visto obligado a abrir sus piernas para que entre ellas se colara una de las de mi hermana, que comenzó a empujar, con firmeza, su rodilla hacia adelante. En ocasiones, y sin duda para no desairar a Beatriz, Mario recorría con sus manos la espalda de ella, que estaba a punto de quedarse completamente desnuda.

La columna de plomo pareció espesarse más, si ello era posible, cuando las manos de Beatriz cedieron su turno a los labios, empeñados en probar la textura de los de Mario, que continuaba con la mirada fija en los invitados, y sobre todo, en su padre. Don Zacarías, que se había ocupado de las paperas y de la rubéola que, inevitablemente, nos repartimos Beatriz y yo durante la niñez, dividía su asombro entre mis padres y el farmacéutico, a quien, por lo visto, estaba lejos de agotársele su repertorio filosófico.

Como a nadie se le ocurrió dirigirse a mi madre para que volviera a regalarnos su destreza pianística, los minutos continuaban discurriendo con una acusada sensación de fatalidad. Hasta que, de pronto, cuando ya la columna de plomo amenazaba con hendir el techo de la habitación y a mi padre no le quedó más remedio que hacer caso a la protesta de sus huesos, aplastados contra el respaldo del sillón, el cuerpo de Beatriz volvió a adoptar la misma posición que tenía cuando penetró en el comedor. Tras unos breves titubeos, y como si alguna fuerza oculta hubiera conseguido liberarla de su laberinto, dejó atrás a Parsifal y al pasmo de los que estábamos allí reunidos, y siempre con aquella enigmática mueca en el rostro, salió en dirección a su cuarto.

Un velo de alivio pareció cubrirlo todo a partir de ese instante. Mi padre, que momentos antes había iniciado el gesto de despegarse del sillón, comenzó a servir vino dulce a los invitados, que ahora aprovechaban para charlar despreocupadamente de sus cosas. Después no hizo falta que nadie le recordara a mamá que era una excelente intérprete al piano.

A la mañana siguiente coincidí con Beatriz en el pasillo de casa. Debo reconocer que me sorprendió la euforia con la que me dio los buenos días, aunque decidí no darle más importancia a aquel cambio en su actitud: la naturaleza humana es mudable y caprichosa —también esa frase se la había escuchado a don Dimas— y además, aquel día había entrado la primavera, lo que siempre predispone a la exaltación del ánimo.

En el patio del instituto estaba Mario, que nada más verme me hizo un guiño con un ojo, al tiempo que me rodeaba, en un gesto cariñoso, con sus brazos, algo inusual en él, que acostumbraba a demostrar una extrema parquedad para exteriorizar sus sentimientos.

El resto de la mañana discurrió entre la atención a los profesores y alguna que otra mirada maliciosa a los pechos de las compañeras de curso. Beatriz y Mario se sentaban juntos, como siempre, en los pupitres de adelante, y se volvían para mirarme con insistencia, de una manera que a mí me parecía enigmática. Al salir aquel día de clase, se fueron juntos, sin esperarme. Yo regresé a casa solo, agradeciendo, tras varios meses de lluvias, aquel sarpullido de luz que comenzaba a dibujarse por el cielo.

—————————————

Autor: Javier García Cellino. Título: El conferenciante. Editorial: Septem ediciones. Venta: Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: