No pretender resultar simpático. Ni inteligente. No desear conmover. No buscar ni la comprensión ni la empatía. Escribir dejando de lado al lector, a ese fantasma que, aunque no creamos en él, siempre está leyendo por encima de nuestro hombro cuando escribimos. Huir, entonces, de todo efectismo, porque el efecto siempre persigue impresionar al lector.

Leyendo El desconcierto, de Begoña Huertas, hago una lista de las cosas que no debe ser un libro en el que alguien hable de un drama personal. Usar una desgracia íntima para conseguir la simpatía del lector es como mendigar contando males inventados. A menudo decimos que escribir es una manera de indagar en la realidad, de descubrir cosas que no sabíamos, y quien indaga se concentra en la cosa misma, no en el receptor de la narración.

Qué hermosa demostración de esa posibilidad de la literatura encontramos en El desconcierto. Porque la impresión que ha dominado mi lectura es que Begoña Huertas escribe en primera instancia no para mí, sino para entender ella, para poner orden, para situarse frente a la enfermedad, no, no sólo frente, sino dentro también, para fijar esa relación cambiante entre el enfermo y sus síntomas, entre el miedo y la amenaza que lo causa.

Huertas se enfrenta al texto como se enfrenta a la enfermedad, de forma analítica, cuestionando una y otra vez su propia posición. También lo hace como la ajedrecista que es, con esa combinación de concentración y distancia que exige el juego. Pero a diferencia del ajedrecista que tiene que imaginar las consecuencias de mover una pieza antes de hacerlo, ella escribe y después examina lo escrito, lo dicho, y lo completa o corrige. Este libro se va construyendo por acumulación, de experiencias, de reflexiones, de contradicciones. Lo literario se mezcla con lo clínico, lo individual con lo colectivo, lo prosaico con lo metafórico.

Hay algo conmovedor en ese intento de encontrar una posición propia, de descubrir exactamente —exactamente— qué siente y qué desea sentir ante ese shock de estar amenazada de muerte y ante el deterioro del propio cuerpo. Digo que es conmovedor, porque mientras defiende rabiosamente su propio yo, su individualidad, al mismo tiempo pone en tela de juicio la definición del yo: ¿soy yo mi cáncer o es un invasor que no tiene nada que ver conmigo? ¿Al luchar contra el cáncer, lucho contra una parte de mí? ¿O tengo que aceptarlo, acogerlo, igual que aceptamos que la muerte es consustancial a la vida?

Me han interesado mucho todas esas reflexiones sobre la relación de la autora con la enfermedad, con el tumor que crecía en su cuerpo. Y también esa tozudez, ese empeño, que es otra forma de defenderse, de encontrar una postura propia. Escribiendo y leyendo. Porque Huertas lee continuamente para averiguar qué han dicho otros autores sobre el cáncer, también, más en general, sobre la enfermedad. Lee las experiencias personales de enfermos, lee a Proust, a Dostoievski, las letras de los últimos discos de Bowie y Cohen (de cuando ellos también se sabían cercanos a la muerte), y en el fondo busca algo imposible: que alguien haya dicho lo que necesita oír. Al final —por eso escribimos— tiene que decirlo ella misma, aunque también la propia autora se quede con la impresión de que no basta, de que nada puede expresar de verdad, sin estetizarlo, lo siente un enfermo de cáncer que se somete a exámenes, curas, operaciones. Qué sientes al oír el diagnóstico. Qué sientes cuando estás inerme en un hospital, cuando introducen en ti indefenso agujas y tubos. Qué sientes cuando tu cuerpo ya no es ese compañero fiel que era, cuando deja de obedecerte y se desmadeja y no, no puedes levantarte, ni disfrutar, ni seguir con tu vida después de un breve paréntesis de debilidad.

“Qué difícil es la comunicación entre alguien enfermo y alguien sano. Parece que se trate de dos especies diferentes de humanos.” Aceptar la incomunicabilidad de la experiencia es, paradójicamente, una de las razones por las que escribimos. Porque no podemos contar lo que nos sucede, intentamos acercarnos a ello lo más posible usando un lenguaje desviado, damos rodeos, creamos imágenes. Como hace Huertas en El desconcierto. Porque somos especies diferentes, no me habla a mí; está hablando —escribiendo— sola. Y precisamente por eso, al cerrar su libro, tengo la impresión de haber entendido. La insuficiencia de su lenguaje, pero también su deseo feroz de extraer de él todas sus posibilidades, a pesar de todo, permiten al final la comunicación de su drama personal. Una forma de comunicación. Lees El desconcierto y entiendes, pero a la vez sabes que no puedes entender. Mostrar esa dolorosa paradoja es uno de los logros de este libro apasionante.

—————————————

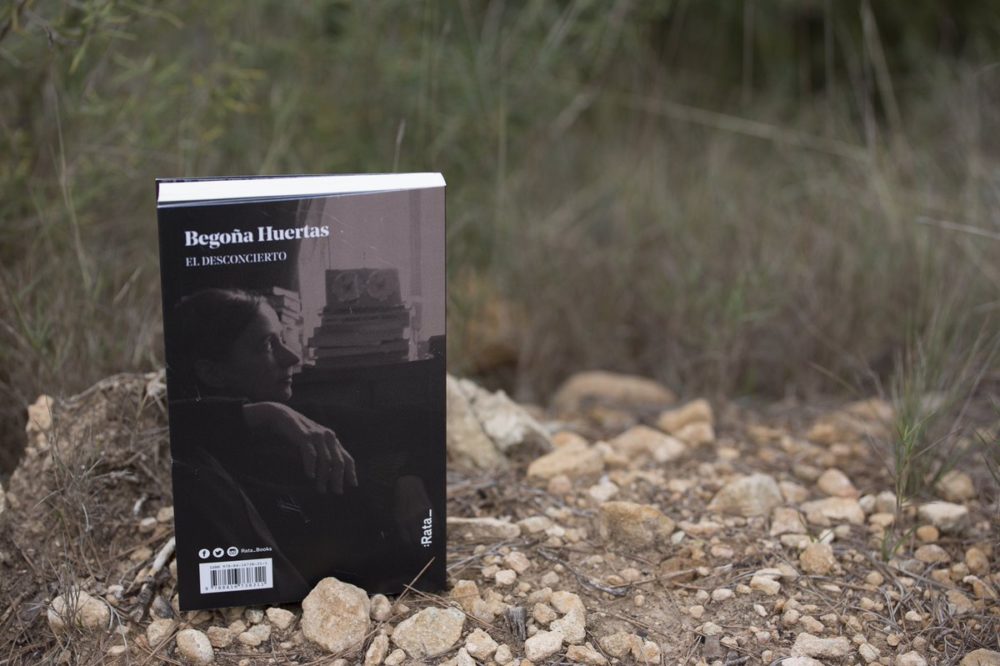

Autor: Begoña Huertas. Título: El desconcierto. Editorial: Ratabooks. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: