Marlon James, autor de la celebrada Breve historia de siete asesinatos, publica en castellano la que fuera su opera prima, una novela en la que narra la épica reyerta entre dos oscuros párrocos por la primacía de un ministerio en un pueblo perdido en la Jamaica profunda. Una ficción que, de un modo evidente, rinde homenaje a El duelo, de Joseph Conrad.

En Zenda reproducimos en arranque de El diablo de los buitres (Libros del Kultrum), de Marlon James.

***

EL FINAL

No había ser vivo que sobrevolara la aldea de Gibbeah. Ni aves de corral, ni palomas, ni cuervos. Y aun así, pocos eran los que se atrevían a alzar la mirada, temiendo la llegada de un presagio en forma de chillido o aleteo. Nada volaba salvo el polvo. Se colaba por entre las lamas de las ventanas, las rendijas de las puertas y la arcilla que se acumula en los tejados. El polvo cubría de gris la casa y el suelo, el cobertizo y el árbol, las máquinas y los vehículos. El polvo ocultaba la sangre, pero no el recuerdo.

«Clarence», ordenó el Apóstol al otro lado de la puerta. «Apílalos. Apílalos todos juntos. Justo en el cruce de caminos. Haz una pila y quémalos».

Hombres, mujeres y niños, todos muertos, habían sido abandonados en el camino. Los que huyeron a casa con vida se encarcelaron a sí mismos tras las puertas cerradas. Había cinco cadáveres en Brillo Road; el sexto yacía con el cuello roto en una zanja donde antes estaba el puente. Clarence cojeaba, maldiciendo en cada salto y al arrastrar sus pies. En el cruce de caminos se detuvo.

«¡Me dirijo a todo el que pueda oírme!», gritó. «Llegó el momento de cumplir la voluntad del Señor. El Apóstol reclama vuestra presencia».

Los rostros se agolpaban en las ventanas, pero las puertas permanecían cerradas. Algunos miraban a Clarence, pero la mayoría escudriñaba el firmamento. Clarence levantó la mirada al cielo una vez y volvió a chasquear los nudillos. Una paloma había volado directamente hasta su rostro, partiéndole el labio inferior y casi arrancándole el ojo izquierdo. Sintió como si fueran a caer más sobre él en ese mismo instante, pero el Apóstol le había dado las fuerzas necesarias.

«Me dirijo a todo el que pueda mantenerse en pie. Prestad atención a sus palabras o seréis flagelados con la peor de las azotainas que se reserva a un pájaro de mal agüero».

Pájaros. Volvieron en bandada; anunciándose con graznidos y chirridos y arañazos trazados por sus garras.

«Sabéis lo que mi Apóstol puede llegar a hacer».

Clarence conocía todas de las casas donde se escondían los hombres. Se puso en movimiento de un salto y se arrastró hasta cada una de ellas y aporreó sus puertas.

«Al atardecer», dijo.

Tres días antes, a la luz cegadora del mediodía, el pueblo había matado a Hector Bligh. El ajuste de cuentas llegó rápido, antes incluso de que hubieran terminado con él. La blanca furia del Altísimo se abatió sobre ellos con picos y garras y el batir de mil alas.

Pero había cosas que los aldeanos temían más que a los pájaros. Uno a uno, fueron saliendo de sus casas y los hombres arrojaron los cuerpos a la hoguera.

«Esto es el día del Juicio», dijo el apóstol York. Había salido de la oficina al prender la pira. El rostro del Apóstol no mostraba rasguño alguno. «¡El día del Juicio!», gritó por encima del resplandor de la hoguera y de los crujidos y estallidos de la carne quemada. «¡El Juicio!», volvió a gritar en la oración matutina, en el rezo del mediodía, en la devoción vespertina, en la misa nocturna, en la oración de penitencia, en la plegaria de los niños, en el rezo de las mujeres, en la expiación de la sangre, en la súplica a los santos y en el sermón de la Escuela de los Niños Profetas. A partir de aquel día, no se volvió a hablar de lo sucedido para que Dios no desatara de nuevo su ira sobre Gibbeah.

La construcción había comenzado una semana antes de la matanza. Con árboles talados, los aldeanos levantaron una valla alrededor de los límites de Gibbeah. Luego la rodearon de alambre de púas. Toda ciudad justa tenía un muro, dijo el Apóstol. Era la forma que tenía Dios de mantener la santidad dentro y la iniquidad fuera. Antes de lo esperado, se erigió la cerca. No pasaría mucho tiempo antes de que la naturaleza ocultara la madera y el alambre bajo el manto de las hojas, las vides y las flores.

Pronto Gibbeah desaparecería del mapa de los hombres. Pronto todos ellos se librarían del recuerdo excepto Lucinda.

Ella también había pasado tres días en una habitación, pero su puerta estaba cerrada por fuera. Lucinda sentía pánico cada vez que atrapaba los dedos en su pelo ensortijado. Los ojos se le salían de su piel de azabache. Había creído al Apóstol, por amor, y Dios la había castigado por pecadora. Antes de enloquecer creyó ver dos caras en el espejo, pero ninguna de ellas era la suya. Tras la muerte de Hector Bligh, apareció una tercera. Los ojos de Bligh la acechaban. La atormentaban en sueños. Ella le gritaba en la pequeña habitación que había bajo el campanario de la iglesia. La habitación apestaba a carne de ave. En un acceso de ira provocado por la fiebre que la locura le producía, golpeó el espejo y lo quebró. Pero en cada pedazo roto había otra cara. Tres rostros se convirtieron en diez, luego en cien, mil y más incluso. Un millón de ojos que lo veían todo y juzgaban como lo habría hecho Dios. Ella no podía hacer otra cosa que gritar. Durante el día su habitación estaba a oscuras, pero por la noche se movía de un lado a otro buscando la luz, una silueta demacrada un instante, un claroscuro desgarrado al siguiente.

La ceniza humana se convirtió en polvo. Lo que no cubrió el polvo se lo llevó el viento. Gibbeah construyó un muro que selló la aldea frente al recuerdo. Pero entre sus muros Lucinda no olvidaría. El fantasma de Bligh vivía ahora en ella, y este gimoteaba imitando los llantos de la poseída y veía la piel oculta. De Hector Bligh diría el Apóstol que era la viva encarnación de la desgracia, la abominación y el Anticristo.

Ella le llamaba el Predicador del ron.

—————————————

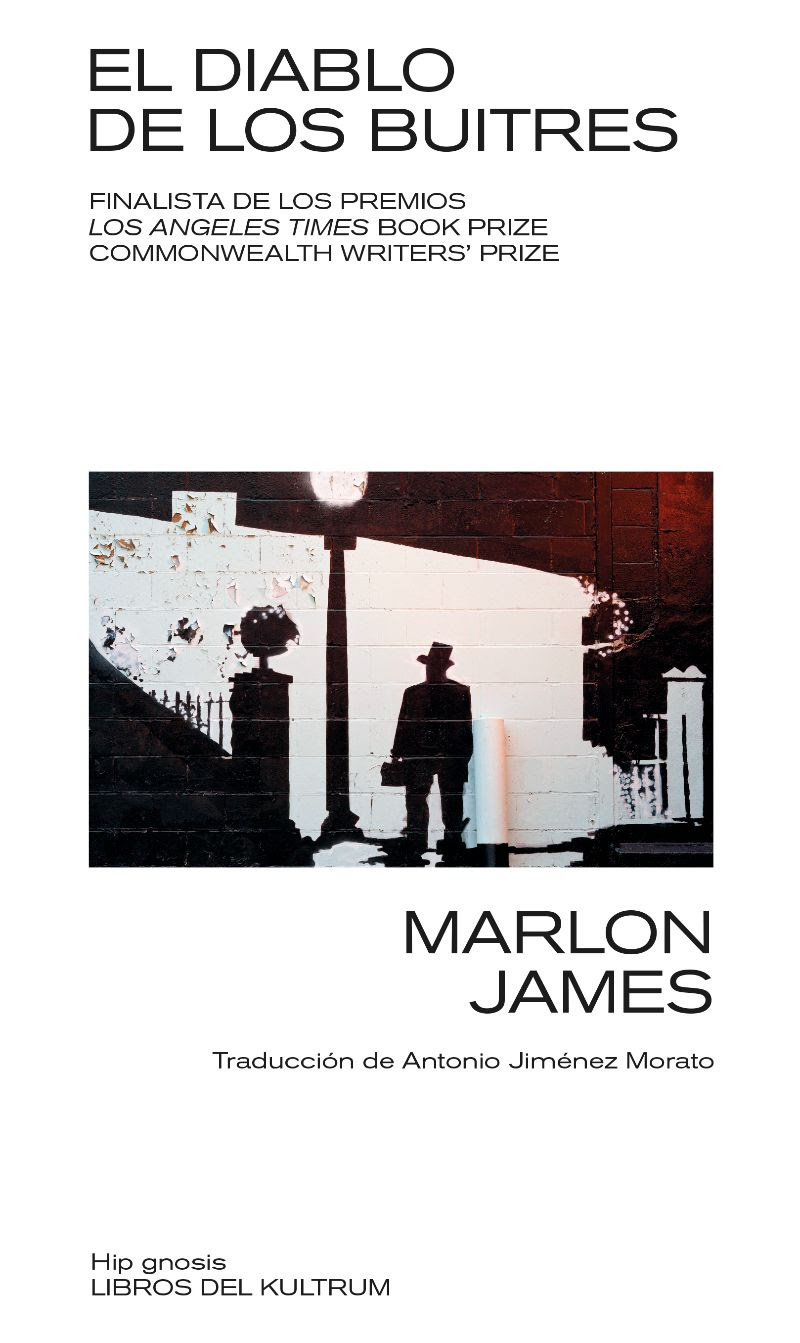

Autor: Marlon James. Título: El diablo de los buitres. Traducción: Antonio Jiménez Morato. Editorial: Libros del Kultrum. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: