Esta la historia de dos grandes mujeres. Una narración a través del tiempo y las palabras.

¿Quién recordará tu vida? ¿Quién sabrá realmente quién fuiste? Somos lo que nos narramos a nosotras mismas, somos seres tejidos con palabras propias y ajenas, la piel que serpentea por los caminos del tiempo.

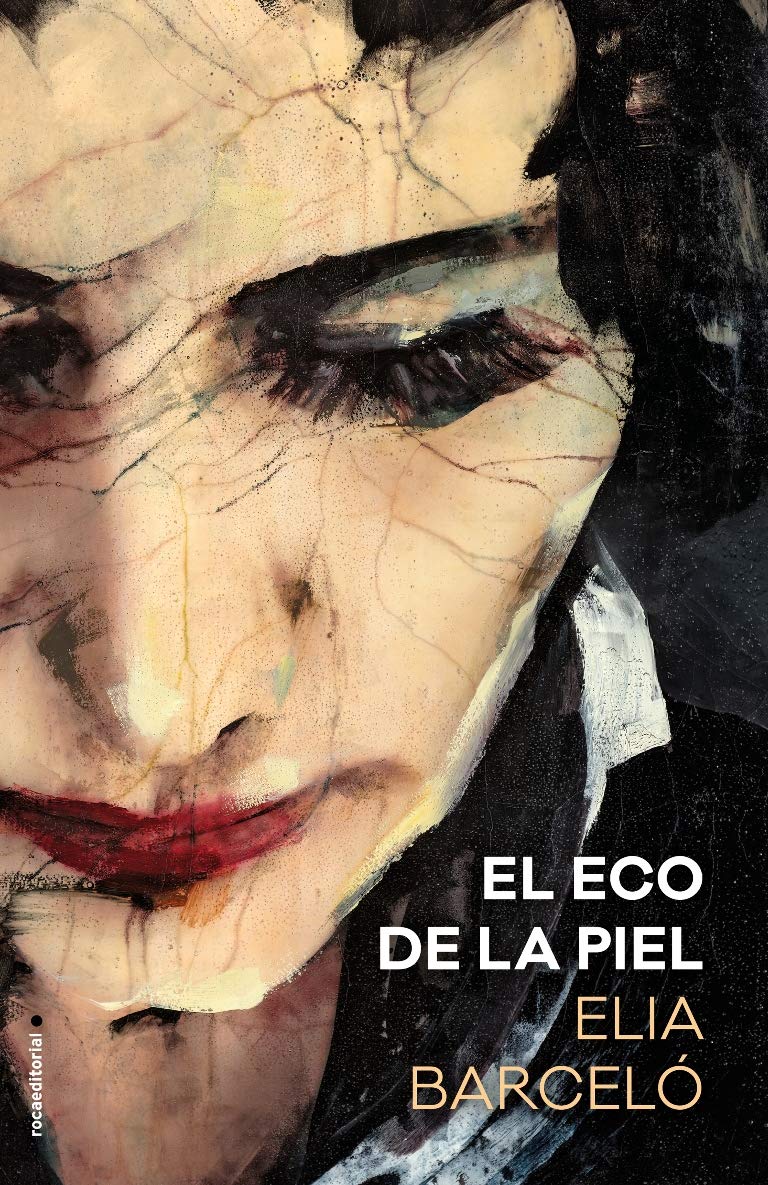

Zenda te ofrece las primeras páginas de la última novela de la escritora Elia Barceló, El eco de la piel.

Todo es como se cuenta, y sólo permanece lo que se ha narrado, como en los cuentos infantiles, casi con las mismas palabras, una y otra vez, una y otra vez, hasta que esas palabras en ese orden se convierten en la historia de una persona, de un pueblo, de un país, en la Historia con mayúsculas. Todo lo demás —lo que no se ha narrado por olvido, por descuido, porque no parecía tan importante o no se adaptaba al tono general que uno quería conseguir— se desdibuja, desaparece, llevándose consigo los matices, los tonos grises, las aparentes contradicciones que son lo que realmente hace la vida humana, la realidad de un ser en el tiempo.

Cuando una vida se acaba, lo que queda es el recuerdo en la mente de los que sobreviven al difunto, un recuerdo hecho de palabras; palabras ajenas, impuestas sobre la vida de quien se ha ido. No permanece lo que a uno le habría gustado que quedara de su paso por la tierra, sino lo que los demás dicen de él o de ella, lo que han seleccionado de ochenta o noventa o cien años de vida. Y ni siquiera ha sido una selección pensada y ponderada, sino la inercia de las frases repetidas, de las anécdotas más intrascendentes, de lo banal.

Quedan también los objetos: las cosas de uso cotidiano que de repente se convierten en territorio de nadie, en trastos que se juzgan en función de su posible utilidad y supervivencia en las casas de los que se pasean entre ellos decidiendo qué se guarda y qué se tira; las cosas que uno, erróneamente, llama «recuerdos», pero que sólo recuerdan algo a quienes los amaban y que no evocan nada a nadie ajeno a ellos.

¿Cómo saber que aquel pisapapeles tan cursi de cristal veneciano era para la tía Marta una tarde de sol en la laguna, con las góndolas cabeceando suavemente frente al café donde ella y el tío Gonzalo se miraban a los ojos, felices de estar solos por primera vez en el extranjero, en su luna de miel?

Quizá, en alguna ocasión, ella hubiera dicho con una sonrisa: «Esto lo trajimos de nuestro viaje de novios». Quizá no. Pero para nadie que no sea ella es accesible la chispa traviesa en los ojos de un Gonzalo de veintiocho años, su mano acariciando la rodilla de su mujer por debajo de la mesita de mármol, el recuerdo que comparten de la noche anterior, el sabor del vino tinto y de los besos.

Eso nunca lo sabrá nadie y se perderá con la tía Marta, para siempre. El pisapapeles cambiará de manos; con suerte, llegará a una tienda de trastos viejos y alguien se lo llevará a su casa para imbuirlo de recuerdos nuevos que también se perderán. El ciclo de la vida y de la muerte, de la pérdida, de la recuperación… y vuelta a la nada.

Sin embargo… sin embargo…

Si alguien, la tía Marta misma, o una de sus sobrinas, o incluso alguien ajeno a la familia, pone palabras a ese pisapapeles y de pronto tiene una historia, esa historia permanece; aunque no sea verdad, aunque sea una invención, interesada o no, las palabras lo dignifican, lo ennoblecen, hacen más difícil perderlo, regalarlo, tirarlo a la basura… porque de pronto esa cursilada de pisapapeles pertenece a la historia familiar.

«El padre del tío Gonzalo se lo trajo de la guerra. Un soldado italiano se lo dio en agradecimiento por haberle escrito una carta a sus padres cuando se estaba muriendo en un hospital de campaña.»

«Se lo regalaron a la abuela de la tía Marta, que era cantante de ópera. Una vez, en la Fenice, después de una Butterfly, una señora se le acercó ya en la puerta y, sin palabras y con los ojos llenos de lágrimas, se lo puso en la mano y desapareció en la noche.»

«Lo compraron la tía Marta y el tío Gonzalo en su viaje de bodas, en la tienda de un anciano que iba a cerrar para siempre porque sus dos hijos habían muerto en la guerra y no tenía a quién pasársela. Los dos sabían que era una cursilada, pero les dio pena el viejo.» ¿Importa realmente cuál de esas versiones refleja la verdad cuando los protagonistas de la historia han dejado de existir?

¿Importa el amor y el dolor expresados en una carta antigua cuando ya apenas sabemos quién fue la persona que la escribió?

¿Cómo saber quién es aquel desconocido? ¿Cómo saber quiénes somos nosotros mismos?

Primero somos lo que nos dicen que somos, después, con suerte, lo que nos decimos a nosotros mismos cuando empezamos a poner palabras a nuestro yo, a nuestra identidad. Nada más nacer una criatura, la primera pregunta de todos los padres es: «¿qué es?» Y con eso sólo se refieren a si es varón o hembra, la primera marca de una vida. Poco a poco te van marcando cada vez más: «eres una niña», «eres la mayor de tres hermanos», «eres el pequeño y tendrías que haber sido chica», «fuiste un error de Nochevieja», «eres tonto», «eres muy inteligente», «eres especial», «nunca llegarás a nada», «serás médico, como todos en esta familia», «eres una marimacho», «pareces mariquita», «eres muy guapa», «no eres gran cosa, pero tienes pase», «no te pareces nada a tus hermanos»…

Es difícil salir de las palabras que otros te imponen y conforman tu identidad, tu mundo, tu historia. Y después de muerto es imposible. La muerte te arrebata el control incluso sobre quién fuiste, dejándote en manos de los que te narran, te explican, te definen.

Estamos hechos de palabras, propias y ajenas. De amor y tiempo y palabras. El amor nos da vida, el tiempo nos mata, las palabras nos hacen ser lo que somos y permanecer en el recuerdo de los demás. O morir para siempre.

(Fragmento de La memoria es un arma cargada de coartadas. Recuerdos y reflexiones, de Selma Plath, 1979)

PRIMERA PARTE

Cinco días en Miami. Le parecía increíble lo que había logrado en sólo cinco días. Se estiró como una gata en la tumbona del hotel, entre el mar y la piscina, disfrutando de la maravillosa sensación de triunfo que la llenaba en ese momento. Sabía que no duraría. Siempre era así. Cada éxito le duraba apenas unas horas; enseguida había otro proyecto, algo más que conseguir, otro desafío por aceptar, otra lucha. Pero ahora era ahora y los cocoteros se balanceaban en la brisa que venía del océano contra un cielo azul surcado por nubes blancas, gordas y esponjosas, nubes de verano, a pesar de que era noviembre. Noviembre en el Caribe.

Había hecho bien en aceptar la invitación de Brian y de Juan —Johnny para los amigos—, uno americano, cubano el otro, uno dueño de una gran cadena de zapaterías, el otro proveedor de calzado para el mundo del espectáculo. En cinco días le habían presentado a varios posibles clientes con los que habían salido a cenar, a bailar, a pescar, a jugar al tenis… y entre mojitos y daikiris, boleros y salsa, había ido cerrando unos negocios con los que sus competidores, especialmente los de Monastil, no podían ni soñar.

Tendría que volver a ampliar la plantilla, quizá también la fábrica, pero valía la pena. De esta podía dar el salto definitivo, pasar de ser una empresa mediana a una grande, de las más grandes, si no la mayor del país, y de ahí empezar a diversificarse. Siempre había querido hacer bolsos. Desde una vez que, siendo muy pequeña, aún en Montpellier, había visto a una señora elegantísima bajando de un coche negro y reluciente. Aún recordaba al chófer abriéndole la puerta, las brillantes medias de seda, el sombrerito gris con una pluma corta de pavo real y un bolso que parecía un ser vivo. Un bolso de serpiente, le había dicho su madre, a la que también se le habían ido los ojos detrás de aquella mujer.

Ahora, con lo que iba a ganar gracias a todos aquellos nuevos clientes americanos, podría montar una fábrica y crear sus propios bolsos.

Cerró los ojos tras las gafas oscuras, disfrutando del calor del sol sobre su piel ya bronceada. Acababa de estrenar un bikini amarillo con lunares blancos, lo más moderno y atrevido de Florida, una prenda que no podría ponerse en España en ningún sitio, pero que aquí la hacía sentirse parte del escenario, como una actriz de Hollywood en una película en technicolor.

Había comprado un billete para un mes, con la fecha de vuelta abierta, porque no tenía ni idea de cuánto tiempo haría falta para sentirse satisfecha con lo conseguido, pero, siendo sincera consigo misma, ya tenía lo que había venido a buscar. Debería volver en los próximos dos o tres días, aunque no le apeteciera encerrarse de nuevo en el pueblo, pero tenía que pensar en su hijo. Luis estaba solo para llevarlo todo adelante y, aunque estaba en la fábrica desde la muerte de Mito, no tenía más que veinticinco años y no estaba acostumbrado a tomar decisiones de importancia. Suspiró. En aquel momento preciso preferiría olvidarse de todo: de la fábrica, de Luis, de Gloria, de todo lo que le esperaba en cuanto pusiera el pie de nuevo en Monastil, en cuanto Ángel la recogiera en el aeropuerto y empezara a contarle lo que había sucedido en su ausencia.

No paraba de darle vueltas a la posibilidad de coger un vuelo a Nueva York aprovechando que estaba en Estados Unidos y visitar a Selma después de tanto tiempo, así, sin avisar. Tenía su dirección, a la que había escrito tantas cartas, a pesar de que no le gustaba escribir en español porque nunca lo había aprendido de verdad y tenía muchas faltas de ortografía que la hacían parecer una ignorante. ¿Se atrevería a presentarse allí, sin más, después de todo lo que había sucedido? Ahora Selma estaba casada y había descubierto una vena artística diferente, la litografía, sin dejar de diseñar modelos para calzado de señora. Se lo había contado en una de sus cartas; pero una cosa era estar en contacto epistolar y otra muy diferente presentarse en su casa, por muy amigas que fueran, o que hubieran sido en aquella época terrible de sus vidas a la que apenas si consiguieron sobrevivir. Quizá Selma, a pesar de todo lo que se habían escrito, preferiría no volver a verla, ir olvidando poco a poco, entrar en esa nueva vida, en ese nuevo país.

Se imaginaba llegando allí a media tarde, llamando al timbre o bien preguntando por ella al portero, como había visto hacer en las películas americanas, uno de esos porteros uniformados y con gorra. Se imaginaba la cara de sorpresa de Selma, ¿o más bien de horror? «¿Qué haces tú aquí, Ofelia? ¿Cómo es que no me has avisado antes?» Su mano fina y fuerte tapándose la boca, mirándola de hito en hito, entre asustada y feliz de verla tan morena, tan guapa, con su pelo recién teñido y sus labios rojos, como si nunca hubiera sucedido nada de particular; como si lo que vivieron, lo que hicieron juntas, con Mito, en aquel sanatorio de los Pirineos no hubiera sido más que un mal sueño, una de esas pesadillas que trae la fiebre.

Se daría dos días para pensarlo. Así aún tendría tiempo de disfrutar algo más de Miami, de la piscina, del Ball and Chain, un local nocturno en la calle 8 de Little Havanna, donde habían bailado hasta el amanecer, en el patio de las palmeras, abarrotado de luces de colores, bajo las estrellas de ese otro cielo que era más libre y más feliz. Un lugar lleno de hombres con trajes blancos o guayaberas impolutas, de mujeres con vestidos ajustados y escotes de vértigo, con brillantes zapatos de tacón cubano ellos y sandalias de altos tacones en todos los colores del arco iris, ellas. Sonrió pensando en qué diría Gloria de un sitio así, donde corría el alcohol y la cocaína, donde el sexo estaba a flor de piel y una sonrisa era el único contrato para una eternidad de una sola noche.

Se levantó de la tumbona sin quitarse las gafas de sol y, poco a poco, bajando los escalones de la piscina azul, fue deslizándose en el agua tibia hasta sentir cómo acariciaba todo su cuerpo mejor que cualquier amante.

Una idea vaga empezó a tomar forma en su mente. Aquella ciudad, a pesar de su modernidad, comparada con España, y su par de rascacielos, seguía siendo un terreno baldío, lleno de caimanes y serpientes, pero tenía futuro. En cuanto llegara Brian, o Johnny, a buscarla, les pediría que la llevaran a una inmobiliaria. Se le había ocurrido echar una mirada a los precios del terreno en la línea de costa o en una de las islas o en Miami Beach. Si podía permitírselo, estaba segura de que podría ser una buena inversión y, como había aprendido de pequeña, nunca había que poner todos los huevos en la misma cesta. Esta cesta estaba lo bastante lejos del Mediterráneo como para no interferir con otros negocios.

Volvió a suspirar mientras chapoteaba en el agua sin nadar. No quería mojarse el pelo recién arreglado y el gorro de goma blanca con flores de plástico amarillas había quedado en la tumbona. Le habría gustado tener a Mito a su lado, discutirlo con él, buscar un terreno que les gustara a los dos, llevarlo al Ball and Chain… pero Mito estaba muerto y enterrado en el panteón familiar, tras una losa de mármol negro.

Los ojos empezaron a pincharle y supo que si se dejaba llevar acabaría por echarse a llorar como una tonta, de modo que se mojó las mejillas con las manos y miró a su alrededor, a los rascacielos de diez y doce pisos que la rodeaban, al jardín del hotel, a las otras mujeres que tomaban el sol con sus bikinis de colores, sus labios rojos, naranjas, fresas, y sus largas uñas pintadas; a los hombres que tomaban un trago en la barra con sus camisas blancas abiertas y en pantalones cortos, y decidió, como siempre, olvidar el pasado, disfrutar del instante, dejar de reprocharse todo lo terrible que había hecho en la vida, tratarse con cariño por una vez, sentirse orgullosa de sí misma.

—Darling, you look wonderful —la voz profunda de Brian desde el borde de la piscina—. Can I get you a drink? —Su español trabajoso, de erres marcadas—. ¿Mojito? ¿Daikiri? ¿Cubalibre?

—Paloma, dear.

—Your wish is my command.

«Tus deseos son órdenes para mí». ¡Qué caballero!

Ofelia salió del agua como Venus recién nacida de la espuma del mar, disfrutando de las miradas tanto de Brian como del resto de los hombres. ¡A veces resultaba tan fácil manejarlos! Las películas de Ava Gardner le habían enseñado mucho aunque, al parecer, ella siempre había tenido un talento de partida, siempre había sido una cazadora que había ido mejorando con la edad.

Se envolvió en una gran toalla blanca y se acercó a la barra donde Brian la esperaba con un Paloma en la mano, un cóctel mexicano que había descubierto hacía poco.

—¿Me llevarías a ver si encuentro un terreno que me guste y me pueda permitir?

—¿Estás pensando en venirte aquí a vivir?

—Sus ojos chispeaban. Lo miró sonriente y bajó los párpados hacia el Paloma, como si estuviese a punto de ruborizarse.

—¿Quién sabe, querido, quién sabe? Hace veinte años ni se me habría ocurrido que algún día podría estar aquí, en Miami. El futuro no está escrito. Igual que el pasado.

—¿El pasado tampoco? Ella negó con la cabeza mientras chocaban el borde de los vasos y daba un sorbo a su cóctel.

—El pasado no existe. Sólo existe lo que recordamos, lo que contamos, lo que nos confesamos que sucedió. Lo demás… desaparece.

—Estás tú muy filosófica esta mañana.

—Tienes razón. Olvídalo y pídeme otro. ¿Has traído bañador? Él negó con la cabeza, sonriendo como disculpándose por su olvido.

—Pero vengo de recoger el Chevy nuevo. Descapotable. Color cereza. ¿Te apetece estrenarlo?

—Su orgullo de propietario era tan evidente que resultaba casi infantil, así como la ilusión que le hacía enseñárselo, impresionarla.

—Llévame a comer langosta; y esta noche nos vamos a bailar. Quiero disfrutar de cada momento.

—————————————

Autor: Elia Barceló. Título: El eco de la piel. Editorial: Roca. Venta: Amazon y Fnac

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: