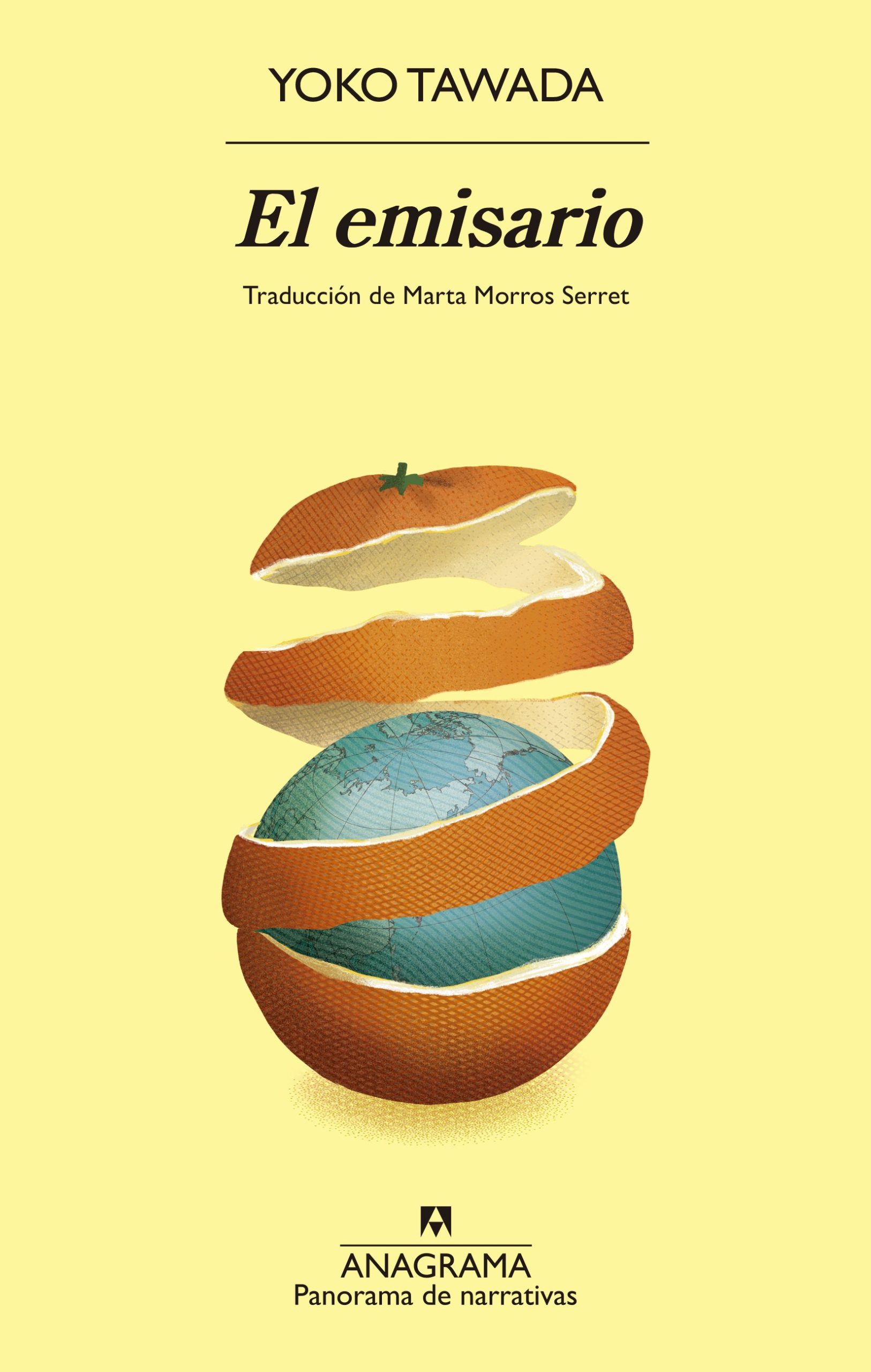

¿Se pueden subvertir a la vez las normas que definen tres tipos de género fantástico y salir bien parado? Pues parece que sí. Y además de una forma natural, sencilla y fluida. La autora japonesa Yoko Tawada, con la obra El emisario (Editorial Anagrama, traducida por Marta Morros Serret), ha logrado distorsionar la ciencia ficción, las ucronías y las distopías y darles un nuevo significado.

La autora japonesa afincada en Alemania, ganadora del National Book Award del 2018 por esta novela, narra con una prosa sin artificios ni grandes aspavientos literarios un solo día en las vidas de Mumei, un niño alegre y fantasioso pero aquejado de una salud extremadamente frágil, y de su bisabuelo y cuidador, Yoshiro, un anciano centenario, en un Japón donde todo ha cambiado. Viven en la falsa tranquilidad que se percibe desde el centro del ojo del huracán. Porque tras una serie de desastres concatenados (que no se mencionan específicamente), el país se ha aislado y vive de espaldas al resto del mundo. Se ha abandonado toda tecnología, las grandes ciudades están despobladas, todos los animales silvestres han muerto, el suelo está envenenado. No se puede conseguir comida fácilmente, tampoco viajar, escribir sobre el exterior o hablar en otro idioma. Por no haber intercambios no existen ni cruces de perros, sólo razas puras. El mestizaje es impío. Nada debe contaminarles aun cuando son ellos los contaminados y malditos. Los ancianos viven cada vez más y con mejor salud, siendo los encargados de las tareas físicas, mientras que los niños nacen tan débiles y enfermizos que cada amanecer que alcanzan es un triunfo a celebrar. Y a su alrededor emerge de las sombras una sociedad secreta que planea enviar emisarios al exterior, gente joven que halle la solución que ellos no saben encontrar.

Fukushima fue la chispa que encendió este fuego literario. En este mundo de inicio tan excitante, cualquier autor se vería atraído a describir la lucha por los pocos recursos mediante la ley del más fuerte y con la violencia como moneda de cambio. En cambio, Tawada doblega al lector con falsa nostalgia, con una mirada al pasado en forma de crítica social punzante. La habituación a los cambios es obligada, y los personajes, cabizbajos y resignados, sobreviven con lo que les ha tocado. En Japón, comenta la autora, no se sienten superiores a la naturaleza, sino parte de ella, sus hijos más vulnerables, a los que ahora castiga.

Hay que advertir que quien busque un libro de acción donde se sucedan aventuras trepidantes una tras otra no debe escoger esta obra. En ella más bien se encontrará una aceptación melancólica del destino o el miedo de los mayores por el futuro de las nuevas generaciones. No habla de la adaptación per se a ese mundo nuevo, sino del recuerdo de tiempos que parecían más felices pero que simplemente eran diferentes. También de la difícil comunicación intergeneracional, sobre todo cuando los años de vida se alargan y los bisabuelos deben entenderse con sus bisnietos.

Su juego con las palabras es tan metaliterario que el lector no puede pasarlo por alto. La lengua cambia a la misma velocidad que lo hace la sociedad. Si la sociedad está enferma, el lenguaje también. En este Japón derrotado y agonizante, las palabras se pierden, se olvidan y, por tanto, las cosas dejan de tener nombre. El tiempo de vida de una palabra es cada vez más corto. El lenguaje muta como las plantas silvestres, ahora gigantescas. Perdón. Mutar es una palabra prohibida. Mejor dicho, se adaptan al medio. Las injerencias gubernamentales obligan, sin obligar, a que se use un vocabulario políticamente correcto que provoca que el mensaje se diluya hasta desaparecer. Porque si hay algo que no cambia en esta nueva sociedad es el control del pueblo mediante el lenguaje. Revelar o comentar lo evidente se considera un delito de traición al Estado. Y el epítome de la brutalidad institucional llega cuando tratan de vender el idioma a otro país, encontrándose con la resistencia de los ciudadanos. Vender un idioma, sus giros, su vocabulario, el bien inmaterial más preciado de un pueblo, es el mercantilismo llevado al extremo.

Existen otras parábolas que dan fe de la venganza de la naturaleza sobre las aberraciones humanas, haciendo referencia a los abortos sistemáticos de niñas en algunas culturas: por ello, todo ciudadano cambia de sexo de forma natural una o dos veces en su vida, las diferencias morfológicas entre los sexos se difuminan o los hombres pasan a tener la menopausia. Todo es aceptado como justo castigo por haber atentado contra el equilibrio.

Hay quien encuentra optimismo en el relato, una luz al final del túnel que lo acerca al hopepunk. Sin embargo, las leves pinceladas de esperanza que se dibujan con esa pátina de calma y poesía no pueden cubrir el horror que subyace debajo. La premisa es terrible y, pese al desarrollo lento y armonioso, el final deja al lector sin respiración.

La autora se declara admiradora de Kafka, y vaya si lo demuestra. No busca la lágrima fácil o la salvación de sus personajes. Muestra imágenes tan potentes que hacen que el lector deba cerrar el libro de vez en cuando y reflexionar sobre lo que acaba de leer y, por encima de todo, sobre aquello que se adivina.

En definitiva: una obra de ciencia ficción distópica vestida de fábula, con una premisa prometedora que cautiva desde la primera página. La descripción del mundo se va desgranando poco a poco y la naranja que Yoshiro prepara para el desayuno de su bisnieto se convierte en una magdalena de Proust (por ello aparece en la portada del libro, cubriendo al mundo) que ayuda a entender la angustia constante de los personajes, a un ritmo tan lento y sosegado que, a veces, parece detenerlos en el tiempo.

Es la crónica de la muerte de una sociedad que se desvanece poco a poco, sin darse cuenta, igual que le sucede a su lenguaje.

Y cuando las palabras pierden su significado, todo está perdido.

———————

Autora: Yoko Tawada. Título: El emisario. Traducción: Marta Morros Serret. Editorial: Anagrama. Venta: Todostuslibros.

-

Basta con estar

/abril 29, 2025/Las calles que se esconden La memoria de un cronista Empiezo a leer Acercamientos naturales, el libro en el que José Luis Argüelles recupera una amplia selección de las crónicas culturales que ha venido escribiendo en las dos últimas décadas y que acaba de publicar Impronta, en el tren que me trae de vuelta a Madrid, y se va amenizando el viaje con la revisión de textos que ya había leído en su momento y el descubrimiento de otros que o bien fueron escritos en estos últimos años o bien se me habían pasado cuando vieron la luz. Decir que…

-

Zenda recomienda: El umbral, de Alexander Batthyány

/abril 29, 2025/La propia editorial apunta, a propósito del libro: “Nuestras abuelas nunca oyeron hablar de la «lucidez terminal», aunque sabían bien de lo que hablaban. Iban a visitar a un moribundo y mientras estaban en la casa callaban, pero ya fuera comentaban entre ellas: «Hoy le he visto muy animado, y volvía a acordarse de todo, ay, no creo que pase de mañana…». Y así era. La lucidez terminal es un fenómeno relativamente frecuente que la ciencia ortodoxa ignora y que aun así forma parte de nuestra experiencia ancestral y del día a día de enfermeras y cuidadores. Según todos ellos,…

-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala

/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…

-

La autoficción engaña

/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: