Allí donde Oriente y Occidente se besan nací yo; Lidia es el nombre de mi patria y Sardes el de mi ciudad. Crecí en esta vasta región, rodeada de montañas preñadas de plata, bañada por ríos que escupen oro, moteada de bosques de pinos, robles, abetos y perfumado cedro. Un territorio rico en trigo y codiciado por sus dátiles y su miel. Un territorio donde el trasiego de los comerciantes se siente en todos los rincones. Por tierra y por mar llegan las más preciadas mercancías del este y del oeste, del norte y del sur. Seda, arcones de madera, sándalo, lámparas de cerámica roja y negra, vajillas incluso de cristal tallado, aceite, pistachos, lana, lino, papiros, tablillas de cera y un largo etcétera han recorrido nuestras rutas comerciales en sus viajes. Somos un pueblo esforzado y próspero, y también muy envidiado. Yo soy su reina; Ónfale es mi nombre.

Aquí las mujeres participamos de la vida pública, aunque sea de forma pasiva: salimos de casa sin necesidad de carabina o esclavo que nos acompañe, practicamos deportes, nos bañamos en el río… Somos, según he oído decir a extranjeros provenientes de Occidente, como ninfas salvajes, y en mi caso no se equivocan. Yo, Ónfale, reina de Lidia, soy la hija de un río; Yardano es su nombre.

Como ninfa e investida de todo honor por alcurnia y condición, el príncipe lidio Tmolo pidió mi mano siendo todavía una niña. El matrimonio se celebró como manda la tradición, tras mi primer sangrado, cuando acababa de cumplir trece primaveras. Él tenía veinticinco, todo un hombre y yo apenas era una niña. Pero así eran las cosas y siempre habían sido. El amor no llegó. Los hijos, sí. Diez años duró nuestra unión hasta que una noche, tras una cacería de jabalíes, Tmolo comenzó a convulsionar. La lluvia y el frío que los había tomado por sorpresa a la intemperie y en el bosque había penetrado en sus huesos e infectado sus pulmones con el veneno de la muerte. No lloré su muerte. No pude. Siempre me he sentido muerta por dentro, algo que me acompaña desde que nací. Tampoco sentí la muerte de mi primogénito, que murió durante el parto, tras haberlo cargado en mi vientre poco más de siete meses, ni la de mi madre, cuya alma voló al Hades al cumplir los diez. La muerte siempre me produjo curiosidad, pero no he podido experimentar los sentimientos trágicos de otras personas. Simplemente no sé. Intento imitar sus comportamientos, así que en el funeral de mi marido arranqué mis cabellos, hice jirones mi túnica, grité, me despeiné, pero no, no solté una lágrima. Mojé mis ojos, los enrojecí a base de restregármelos; coloreé de pellizcos mis mejillas. Por dentro reía.

Sabía el siguiente paso. El rey había muerto. ¡Viva la reina! Fue lo que escuché un par de días después de que el cuerpo de mi marido dejara sus restos carbonizados en la pira apagada con vino y miel, mientras su alma atravesaba las fisuras de la tierra.

¡Viva la reina! Acababa de heredar el trono y con él había descubierto la sed de poder, una sed difícil de apagar y que va en aumento. Comencé mi reinado con la prudencia de la juventud, siguiendo las directrices de Tmolo. Conservé durante un tiempo el consejo de ancianos del que se rodeó mi marido, pero empezaron a estorbarme. Demasiado conservadores. Cuando quise expulsar al primero de ellos por poner veto a una de mis ideas revolucionarias sobre riego, el resto se me puso en contra, hasta organizar un complot contra mí. Intentaron poner en mi lugar al sobrino de mi marido, pero la nobleza me defendió. Ellos veían mis ideas como oportunidades; tenían una visión del futuro más aperturista. Necesitaba librarme de ellos y la confrontación directa no era una opción, así que hice lo que las mujeres sabemos hacer muy bien: los envenené. Uno a uno fueron cayendo, cada cual de una enfermedad diferente: pulmonía, el corazón, fiebre… Hay mujeres que conocen los secretos de las plantas y yo conozco a esas mujeres, fieles seguidoras de la diosa Hécate y de sus artes. Los fui remplazando por jóvenes nobles. Con alguno de ellos me unió una relación algo más estrecha que la política y sus quehaceres.

Pronto se me pasó la excitación de mi reciente condición. Había establecido un nuevo orden y lo que me deparaban los días eran problemas monótonos y repetitivos que ya había resuelto con anterioridad. Me aburría. Las caras conocidas, las historias mil y una vez contadas. Necesitaba experimentar algo diferente, una pasión desenfrenada, un arrebato desconocido para mí, que no siento nada. Me instalé en la pereza y en la desidia. Hasta que sucedió.

Lo vi en un mercado de esclavos. Paseaba junto al presidente del Consejo por las calles de mi querida Sardes. Acababa de llegar nueva mercancía procedente de Tirinto. Fue extraño; el vendedor de esclavos solo presentaba a un hombre. Estaba desnudo sobre una tarima, de su pecho colgaba un cartel: “Heracles”, decía en caracteres lidios. Nunca había escuchado ese nombre, no era de origen lidio, tal vez el hombre proviniera de la otra orilla de nuestro mar. El precio era desorbitado. Me acerqué y el vendedor me narró su historia. Era un hombre libre. Debía pagar una pena y cayó enfermo; tres años de servicio como esclavo era la forma de librarse de aquella enfermedad que le corroía. Había matado un hombre, un tal Ifito. Mis ojos recorrieron su cuerpo y mi boca dibujó una sonrisa pícara. Era guapo el condenado. Me excité. Pagué gustosa y lo llevé a casa.

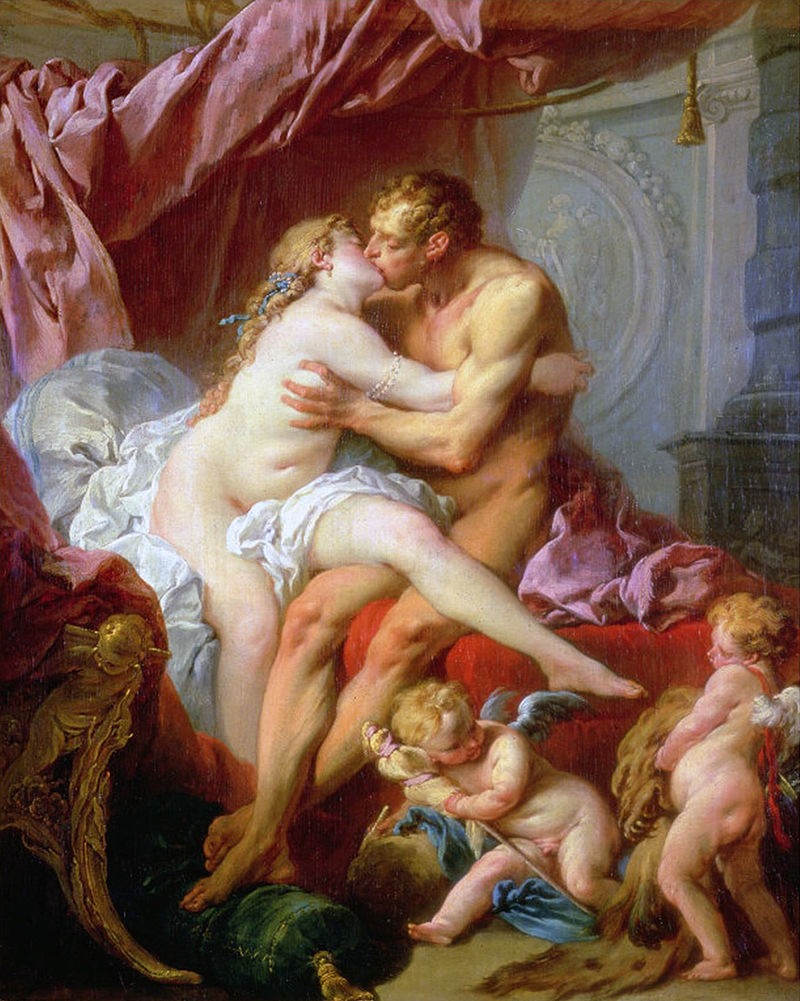

Heracles fue más útil de lo que yo pensaba. En un principio me conformé con la contemplación de aquel cuerpo torneado y dorado por el sol. No era intimidad física lo que buscaba, sino admiración. Cuando los Cécropes asolaron mi tierra con sus burlas y su destrucción fue él el que nos libró. También me ayudó con otro complot: Sileo y su hija. Cinco meses pasaron desde su entrada en mi hogar y el primer beso. Cinco meses en los que me contó que había acabado con sus hijos, que la locura lo perseguía, también la muerte y la destrucción. Fue durante esas confesiones que empecé a desarrollar lo que creo son sentimientos. Lo necesitaba; no quería que estuviera muy lejos; todos los días debía visitarme por lo menos al caer el sol. Se unió como una más al gineceo y yo gustaba de vestirlo con ropas de mujer, maquillarlo y peinar su larga cabellera con trenzas y horquilla de fina manufactura. Aprendió a hilar en la rueca, a tejer, a desenmarañar la lana, a coser con aguja, a maquillar, a peinar. Yo, en cambio, me tocaba con su piel fruto de la muerte del león en Nemea, de la maza con la que lo mató y de su túnica corta. Intercambiábamos nuestros papeles y disfrutábamos de aquellos juegos que compartíamos y de la cama.

El amor llamó a nuestra puerta y lo que ambos creíamos imposible sucedió. Nos casamos. Y nuestra unión dio hijos, hijos con un pasado glorioso, pero lo que era más importante: un futuro prometedor. Me di cuenta de lo relativo que es el tiempo; los diez años de matrimonio con Tmolo habían pesado sobre mí como mil años de prisión, y sin embargo, aquellos tres años de esclavitud de Heracles pasaron como la floración de una flor efímera cuyos pétalos no duran más de un día.

Pero como esas flores, el amor también pasó. No era hombre de una casa. Su destino era otro. Yo lo acepté. Sabía el día que lo compré que era un contrato con fecha de caducidad. Esa vez fue la única que una lágrima se descolgó de mis ojos. No lloré, fue simple, solitaria, taciturna. Al despedirse Heracles recorrió mis labios con sus dedos. Me besó y me dijo: “Hasta siempre o hasta el Hades”. Yo solo sonreí. Por delante yo también tenía un futuro, el de una reina.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: