Trece años después de la publicación de la novela que le abrió las puertas del mundo editorial, Patricio Pron vuelve sobre el texto para corregirlo y ampliarlo, añadiendo además medio centenar de fotografías hasta ahora nunca exhibidas, así como un nuevo epílogo.

En Zenda ofrecemos el arranque de la segunda parte de El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia (Anagrama), de Patricio Pron.

***

1

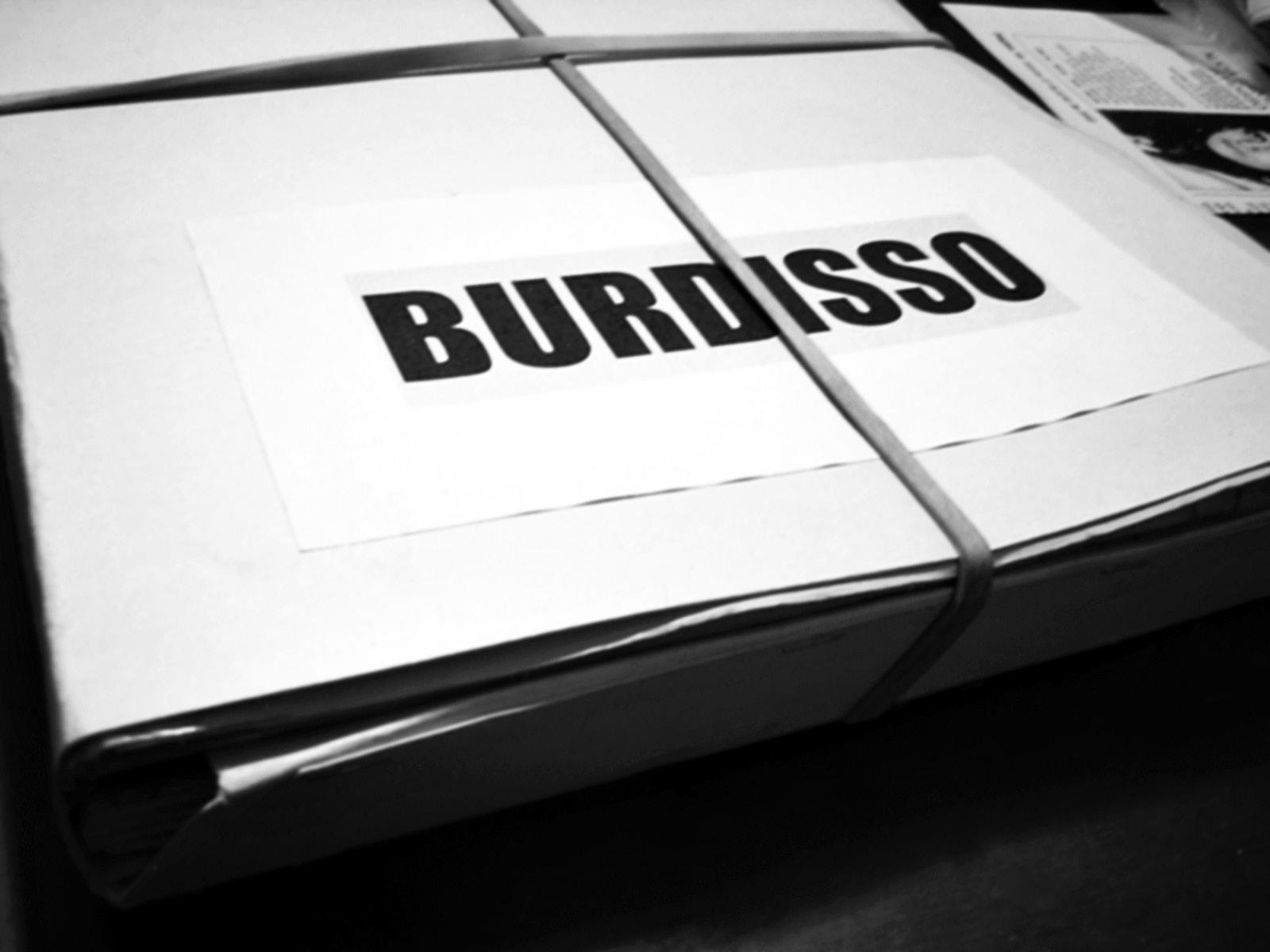

El tamaño de la carpeta era de treinta por veintidós centímetros y estaba confeccionada en un cartón de poco gramaje de color amarillo pálido. Tenía una altura de unos dos centímetros y la cerraban dos cintas elásticas que debían de haber sido blancas alguna vez, pero estaban sucias por el uso. Una de las cintas sujetaba la carpeta por lo alto y otra por lo ancho, lo que hacía que conformaran una cruz; más específicamente, una cruz latina. Unos seis o siete centímetros por debajo de la cinta elástica que sujetaba la carpeta por lo ancho y unos tres centímetros por encima del borde inferior de la carpeta había un cartel pegado cuidadosamente sobre el cartón amarillo. Las letras del cartel eran negras y estaban impresas sobre un fondo gris. El cartel apenas tenía una palabra y esa palabra era un nombre.

2

En el interior de la carpeta, en su primera retiración, se repetía el cartel de la portada y se incluía el nombre completo de una persona, Alberto José Burdisso.

3

En la siguiente hoja aparecía un hombre de aspecto retraído cuyos rasgos apenas eran distinguibles en la fotografía, que acompañaba un artículo titulado «El misterioso caso de un ciudadano desaparecido». El texto del artículo era el que sigue: «Alberto Burdisso es un ciudadano de El Trébol y empleado de Club Trebolense desde hace muchos años. El misterio en cuanto [sic] a su persona comenzó a agigantarse cuando el lunes no se apersonó a trabajar y tampoco lo hizo el martes. Desde ese momento comenzaron a tejerse investigaciones y comentarios y los propios compañeros de la institución empezaron a averiguar por sus medios, yendo a su domicilio de calle Corrientes y viendo que no había movimiento en el lugar, sólo [sic] su bicicleta tirada en el patio[,] custodiada por su perro[,] que se encontraba afuera. ¶ Desde el domingo, a “Burdi” nadie lo volvió a ver[,] y habría comentado a algún compañero de trabajo que se iba a ir el fin de semana a la ciudad de Rosario. Este ciudadano [sic] habría cobrado su sueldo entre el viernes y el sábado, ya que Trebolense liquida los salarios el último día hábil de cada mes. ¶ “Nos llamaron el lunes a las 22 horas a la línea 101. Allí [sic] un compañero de trabajo nos dijo que no se había presentado al trabajo en el Club Trebolense. Entrevistamos a vecinos, y dimos conocimiento al Juzgado de Primera Instancia de San Jorge[,] que nos autorizó a hacer un ‘expediente de averiguación de paradero’, pero por ahora[,] en principio[,] lo que no quiere decir que descartemos otra posibilidad” [¿?], le manifestó el comisario Hugo Iussa [sic] a El Trébol Digital. Además agregó: “Hicimos una constatación de su domicilio y no percatamos señales de violencia en el lugar. Tenemos varias hipótesis y esperamos poder encontrarlo”. ¶ Los compañeros de trabajo vieron a Burdisso por última vez el sábado al retirarse del trabajo en horas del mediodía. Allí[,] a un portero de la Institución [sic] le manifestó sobre [sic] la posibilidad de irse a Rosario a pasear. ¶ Según algunos vecinos, se lo vio a Alberto José Burdisso[,] de 60 años, en inmediaciones de su barrio[,] por calle Corrientes al 438 el domingo a la tarde por última vez. ¶ Otra particularidad del ciudadano es que no tiene parientes en la ciudad, sólo tenía [sic] una hermana desaparecida en la época de la Dictadura Militar y unos primos en la zona rural de El Trébol pero con los que no tenía casi contacto» (Fuente: El Trébol Digital, 4 de junio de 2008).

4

A este artículo de sintaxis desafiante le seguía la ampliación de la imagen que lo acompañaba en la edición digital. En ella se veía a un hombre de rostro redondo, ojos pequeños y una boca de labios gruesos paralizada en una especie de sonrisa. El hombre llevaba muy corto el cabello, que era oscuro, y en el momento en que le tomaron la fotografía se encontraba recibiendo de manos de otro hombre, del que sólo se veían un brazo y un hombro, una especie de plato conmemorativo de alguna índole. El hombre —no hay razones para no creer que sea el mismo Alberto Burdisso; es más, todo parece indicarlo— llevaba una camiseta deportiva de cuello en pico; de ella colgaban unas gafas sin montura, que el hombre, tal vez por coquetería, se había quitado antes de ser fotografiado. El texto del plato conmemorativo era ilegible.

5

Entonces es porque vivía en la pequeña ciudad en la que creció mi padre, pensé la primera vez que leí la noticia. Ahora pienso también que detrás de la sintaxis abstrusa y la jerga policial ridícula —¿qué otra cosa eran frases como «pero por ahora en principio lo que no quiere decir que descartemos otra posibilidad [sic]»?— había una simetría y era la siguiente: yo estaba buscando a mi padre, mi padre estaba testimoniando la búsqueda de otra persona. De una persona a la que él tal vez conocía, y que había desaparecido.

6

(También está el misterio de quién testimoniaba y de quién se había interesado por su búsqueda, pero ese misterio es casi irresoluble para mí.)

7

¿Qué era lo que recordaba yo de El Trébol? Una extensión que a menudo era verde, pero en otros momentos parecía la piel de un león y se exhibía arrogantemente mientras se preparaba para la cosecha y permanecía en la proximidad inmediata de las casas y de las calles, como si el pueblo —de hecho, la ciudad— fuese mucho más pequeño de lo que las cifras señalaban. Un bosquecillo al costado de unas vías del ferrocarril que habían sido invadidas por la vegetación desde que ya no se les daba uso; en él había ranas y había iguanas, y las segundas dormitaban sobre las traviesas y en ocasiones también sobre los rieles, en las horas de mayor calor: si una se encaraba contigo y te azotaba con la cola, podía cortarte una pierna, creíamos los niños, aunque no sabíamos de nadie al que le faltase una. Jugábamos el siguiente juego: capturábamos ranas en una acequia y las metíamos vivas en una bolsa de plástico, que dejábamos en la calle cuando pasaba algún automóvil; después de que el coche hubiera destrozado la bolsa, cada uno de nosotros debía procurar armar una rana completa con los trozos desperdigados. Quizás conjurábamos así la violencia que veíamos en la televisión, la que percibíamos en nuestra casa, la que se había producido tan sólo unos meses antes en el sur del país y muy pocos habíamos comprendido; el primero que reunía una rana completa, ganaba. Frente a la calle donde solíamos completar nuestros rompecabezas de anuros había un viejo bar y almacén rural que había sido engullido por la ciudad y en el que mi abuelo paterno solía ir al atardecer a beber un vaso de vino y a jugar a las cartas. En verano podía comer helados todos los días amparándome en la devoción por ellos que sentía mi abuela y en el talento del hombre que los producía en la única heladería del lugar. Yo leía mucho cuando iba. Y hacía siestas y caminaba mucho por las calles, que eran como las del Medio Oeste que conocíamos gracias a los filmes de la década de 1950 que todavía pasaban en la televisión. Por todas partes había chalés. Durante el día permanecían cerrados a cal y canto pero con una cantidad socialmente aceptable de resquicios y pequeñas aberturas, que servían para observar sin ser visto. Por la noche, sucedía lo contrario, como si una prohibición específica hubiera sido levantada: las personas sacaban sillas fuera y se exhibían mientras conversaban con los vecinos sobre los asuntos del día. Veías gente a caballo, en ocasiones: se dirigía a la feria de ganado y cortaba camino por las calles del centro de la ciudad con una mezcla de inadecuación y orgullo. Había una inocencia, una cierta candidez que no excluía la malicia, si ésta parecía bien fundada, y la astucia, cuando era conveniente. Naturalmente, todos conocían a todos: se daban los buenos días o las buenas tardes con nombres y apodos que excluían el uso de los apellidos, ya que cada uno de esos nombres y de esos apodos traía adherida una historia, que era la historia del individuo que lo portaba pero también la de toda su familia. De ella, el sujeto podía saberlo todo o no saber nada, podía suceder incluso que se hubiera enfrentado a ella, no tenía importancia: para los demás, esa persona era el producto más acabado de su familia y expresaba la totalidad de sus virtudes y —más importante aún— la de sus defectos, por los que se la juzgaba. Nada era más inimaginable que el no pertenecer a ninguna familia y ser el poseedor de una individualidad sin historia. Yo estaba a salvo. Unos tíos de mi padre que vivían en el pueblo eran sordomudos. Por lo tanto, yo era el de los sordomudos o el nieto del pintor. Producían mosaicos para los suelos, una profesión que creo que aprendieron en la cárcel, y tenían perros que respondían a nombres que ellos podían pronunciar pese a que no emitían prácticamente ningún sonido: los llamaban Cof y Pop y nombres de ese estilo, y sus perros —que nunca ladraban, como si les hubieran contagiado la mudez— los adoraban y los seguían a todas partes. Nunca había habido robos de importancia. Y los habitantes solían dejar las puertas abiertas en verano y los automóviles abiertos y las bicicletas tiradas sobre el césped de los jardines delanteros, que solía —de hecho, debía— estar perfectamente cortado, siempre, como si su pulcritud fuera una expresión de una higiene íntima. Un hombre criaba conejos, en una lengua de tierra a la vuelta de la casa de mis abuelos. Otro tenía una tienda de ultramarinos que ellos llamaban «almacén»: sus anaqueles se extendían hasta el techo, que era muy alto, y a mí me gustaba mucho el pan que se podía comprar allí. También me gustaban los tés helados que hacía mi abuela y las canciones que silbaba mi abuelo, que siempre estaba rodeado de música: tenía las manos destrozadas por el aguarrás, que utilizaba para quitarse las manchas de pintura; pero, por lo que sé, había conocido épocas peores. En el pueblo no había librería ni biblioteca, sólo una tienda de dos ancianas que traían la prensa y algunos cómics. Su estado de ánimo era voluble, pero sus ideas morales debían de ser invariables, aunque careciesen de formulación y resultasen enigmáticas. Sólo me dejaban comprar los cómics —que supongo que llamaban «historietas», como yo por entonces— después de haberlos hojeado en mi presencia y tras comprobar que no cruzaban ninguna de sus muchas líneas rojas. No había absolutamente nada más para hacer en aquel pueblo salvo ver películas: había varios cines y la mayor parte ofrecía dos a diario; inevitablemente, puesto que ninguno de ellos formaba parte del circuito comercial, y tenía, por lo tanto, un fondo limitado de películas, éstas acababan repitiéndose y los niños teníamos que inclinarnos por otras diversiones: nos llevábamos unos caramelos a la boca y, cuando ya los habíamos salivado lo suficiente y estaban húmedos y pegajosos, se los arrojábamos a las niñas que ocupaban las primeras filas; algunos, particularmente crueles, reemplazaban los caramelos por chicles: al llevarse las manos a los cabellos y tratar de quitarse lo que se les había pegado, las niñas se lo adherían aún más, y los filmes terminaban con llantos y risas que sus guionistas no habían previsto y sus actores desconocían. No había otra cosa para hacer, excepto espiar y ser espiado y aspirar a una respetabilidad a la que los niños debíamos contribuir; lo hacíamos con la visita dominical a la iglesia, la adhesión a los feriados y, en general, el cultivo de la hipocresía y las apariencias, que eran parte de la tradición local: de esta última, los habitantes de El Trébol parecían muy orgullosos y daban la impresión de estar dispuestos a defenderla aun contra los embates de la verdad y del progreso, que supongo que consideraban extranjeros.

—————————————

Autor: Patricio Pron. Título: El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Editorial: Anagrama. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: