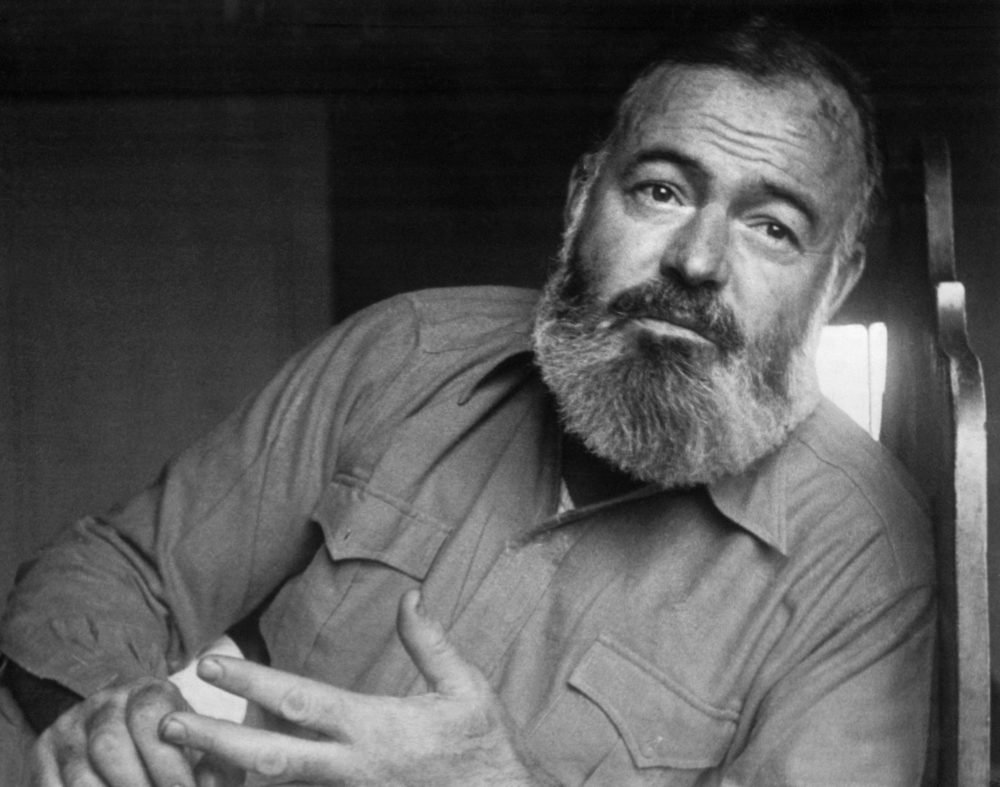

“He aquí nuestra vieja ruina, Nick”. Una pareja pesca en la costa del que otrora fuese un pueblo prolífico en la producción de madera. Hoy, sin embargo, ya no queda nada de lo que entonces fue. La pareja navega en un bote cada vez más estrecho.

El fin de algo, un cuento de Ernest Hemingway

Antes, Horton Bay era un pueblo de madereros y leñadores. Ninguno de sus habitantes estaba libre del ruido de las grandes máquinas de un aserradero que había junto al lago. Pero un año se acabaron los troncos para aserrar. Entonces, las goletas de los madereros anclaron en la bahía y cargaron y se llevaron toda la madera amontonada en el patio. Desmantelaron el aserradero de toda la maquinaria transportable, que los mismos hombres que habían trabajado allí embarcaron en una de las goletas. La embarcación se alejó por el lago llevando las dos grandes sierras, el aparato que arrojaba los troncos contra las sierras circulares giratorias y todas las ruedas, correas y herramientas que cabían en ese enorme cargamento de madera. La bodega abierta estaba tapada con lona y de un modo hermético. Una vez henchidas las velas, el barco empezó a navegar por el lago, llevándose todo lo que había hecho del aserradero, un aserradero, y de Horton Bay, un pueblo.

Las casas de un piso, la cantina, el almacén de la compañía, las oficinas del aserradero y el mismo aserradero quedaron desiertos en medio de la pantanosa pradera cubierta de serrín que se extendía a la orilla del lago.

Diez años más tarde no quedaba nada del aserradero, excepto los cimientos de piedra caliza que Nick y Marjorie vieron a través del bosque renacido, mientras remaban a lo largo de la costa. Estaban pescando en bote al borde del banco que partía repentinamente desde los bajíos arenosos hacia las negras aguas de doce pies de profundidad. Se dirigían al lugar más apropiado para colocar los sedales nocturnos que atraían a las truchas arcoiris.

—He aquí nuestra vieja ruina, Nick —dijo Marjorie.

Mientras remaba, Nick miró hacia las piedras blancas que se veían entre los árboles verdes.

—Allí está —expresó.

—¿Te acuerdas cuando estaba el aserradero? —preguntó Marjorie.

—Sí, me acuerdo.

—Parece más bien un castillo —opinó la muchacha.

Nick no dijo nada. Remaron hasta perder de vista los restos del aserradero, siguiendo la costa. Luego, Nick atravesó la bahía.

—No están picando —dijo.

—No —respondió Marjorie, absorta en la caña mientras remaban. No se distraía ni siquiera al hablar. Le gustaba pescar. Le gustaba mucho pescar con Nick.

Cerca del bote, una trucha enorme sacudió la superficie del agua. Nick remó fuerte con un solo remo, haciendo girar el bote para que el anzuelo pasase por donde se hallaba la trucha. Cuando asomó su espinazo, los peces que usaba como cebo saltaron en forma salvaje. Se desparramaron por la superficie como un puñado de municiones arrojadas al agua. Del otro lado de la embarcación saltó otra trucha, en busca del preciado alimento.

—Están comiendo —indicó Marjorie.

—Pero no van a picar —dijo Nick.

Volvió a dar la vuelta con el bote pasando entre los hambrientos peces, y se dirigió a la costa. Marjorie no recogió el sedal hasta que llegaron a la orilla.

Detuvieron la embarcación en la playa y Nick sacó un balde con percas vivas que nadaban en el agua del recipiente. Después cogió tres con las manos y les cortó la cabeza y las peló, mientras Marjorie introducía las manos en el balde. Finalmente sacó una perca y empezó a hacer lo mismo que Nick. Nick miró el pez de Marjorie.

—No es necesario arrancarle la aleta ventral —dijo—. Lo mismo sirve como cebo, pero es mejor que la tenga.

Enganchó las colas de las percas peladas en los dos anzuelos del sedal de cada caña. Había dos anzuelos colocados en una guía para cada caña. Marjorie, por su parte, remó hacia el banco arenoso. Sostenía el hilo entre los dientes y miraba a Nick, que estaba con la caña en la playa, mientras el sedal se desenrollaba.

—Ya está bien —gritó.

—¿Lo suelto? —dijo Marjorie, con el sedal en la mano.

—Claro. Suéltalo.

Marjorie dejó caer el hilo y miró cómo los cebos penetraban en el agua.

Luego volvió con el bote y se llevó el segundo sedal de la misma manera. A cada oportunidad, Nick colocó una pesada tabla haciendo cruz con el extremo de la caña para que no se moviera, y un trozo de madera más pequeño para formar el ángulo. Después devanó el sedal con lentitud hasta dejarlo tirante y establecer una línea recta desde donde el anzuelo descansaba sobre el fondo arenoso, y por último aseguró el carrete regulador. De este modo cuando alguna trucha se acercaba a comer, el hilo daba un tirón y el ruido del trinquete fijo indicaba su presencia.

Al principio, Marjorie avanzó lentamente para no mover el sedal, pero una vez que estuvo fuera de esa zona, remó con rapidez hacia la playa, acompañada por pequeñas olas. La muchacha salió del bote y Nick lo arrastró por la arena.

—¿Qué te pasa, Nick? —preguntó Marjorie.

—No sé —contestó este mientras juntaba leña para el fuego.

Encendieron el fuego con la madera que el agua había llevado a la costa. Marjorie fue al bote en busca de una manta. La brisa nocturna impulsaba el humo hacia el lugar, por lo que extendió la manta entre el fuego y el lago.

Después se sentó sobre la manta, de espaldas al fuego, y esperó a Nick. Éste volvió enseguida y se sentó a su lado. Detrás de ellos estaba el bosque renacido, en el promontorio, y enfrente, la bahía con la desembocadura del arroyo de Hortons. La oscuridad no era completa. La luz de la fogata iluminaba el agua. Ambos pudieron ver las dos cañas de pescar de acero, inclinadas sobre el lago. El fuego provocaba destellos en los carretes.

Marjorie abrió la cesta de la cena.

—No tengo ganas de comer —dijo Nick.

—Vamos, Nick. Come.

—Bueno.

Comieron sin decir nada, observando las dos cañas y el fuego reflejado en el agua.

—Esta noche va a haber luna —expresó Nick, que miraba hacia el otro lado de la bahía. Las colinas se recortaban ya contra el cielo. Se dio cuenta de que la luna estaba ya por asomarse, más allá de las colinas.

—Ya lo sé —dijo Marjorie con alegría.

—Tú lo sabes todo.

—¡Oh! ¡Cállate, Nick! Te lo ruego. ¡No seas así, por favor!

—No puedo evitarlo. Tú tienes la culpa. Lo sabes todo. Ese es el problema, y también lo sabes.

Marjorie no dijo nada.

—Te lo he enseñado todo —continuó Nick—. No lo niegues. ¿Qué es lo que no sabes, entonces?

—¡Oh! ¡Cállate! Ahí viene la luna.

Se quedaron sentados sobre la manta, sin tocarse, observando cómo aparecía la luna.

—No tienes por qué decir tonterías —protestó Marjorie—. ¿Qué te ocurre en realidad?

—No sé.

—Por supuesto que lo sabes

—No. No sé.

—Anda. Dilo.

Nick miró la luna, que se empinaba encima de las colinas.

—Ya no me divierte esto.

Tenía miedo de mirar a la muchacha, pero la miró. Marjorie le daba la espalda. Siguió mirándola.

—Ya no me divierte. Nada. En absoluto.

Ella no dijo nada. Nick continuó:

—Me encuentro como si todo se hubiera ido al demonio en mi alma. No sé, Marge. No sé qué decir.

Todavía miraba la espalda de la mujer.

—¿Ya no te divierte el amor? —preguntó Marjorie.

—No.

Marjorie se puso de pie. Nick permaneció sentado, con la cabeza entre las manos.

—Voy a usar el bote —le dijo Marjorie—. Tú puedes volver a pie por el promontorio.

—Bueno —dijo Nick—. Espera, que iré a desatracar el bote.

—No hace falta —cuando dijo esto, Marjorie estaba ya dentro de la embarcación, en el agua, bajo la luz de la luna.

Nick regresó y se acostó boca abajo, sobre la manta junto al fuego. Oyó el rítmico movimiento de los remos, mientras Marjorie se alejaba.

Permaneció allí largo rato. Estaba acostado cuando Bill apareció en el claro después de atravesar el bosque. Sintió que el recién llegado se acercaba al fuego. Pero Bill no lo tocó.

—¿Salió todo bien con ella? —preguntó Bill.

—Sí —contestó Nick sin abandonar su posición, con la cara pegada a la manta.

—¿Hubo una escena?

—No, no hubo ninguna escena.

—¿Cómo te sientes?

—¡Oh! ¡Vete, Bill! Vete por un rato.

Bill eligió un sándwich de la cesta y fue a echar un vistazo a las cañas.

—————————————

Autor: Ernest Hemingway. Prólogo: Ricardo Piglia. Traducción: Ricardo Costa Picazo. Título: En nuestro tiempo. Editorial: Lumen. Venta: Venta: Amazon y Fnac.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: