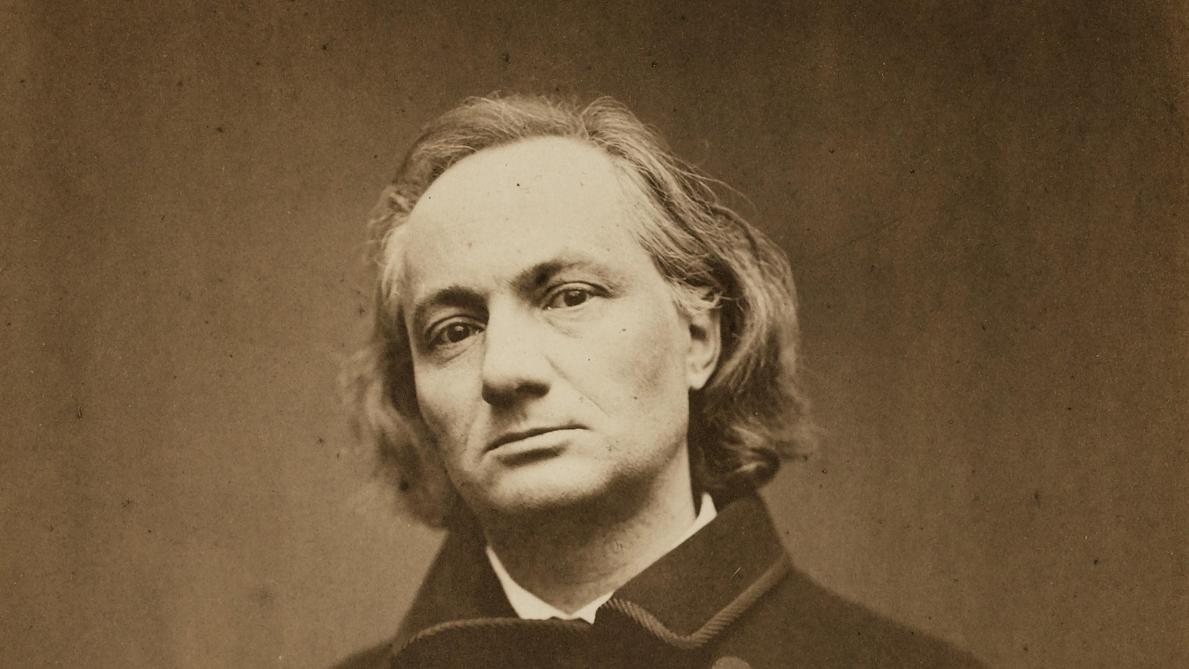

El final de las dulces mentiras, de Rafael Herrero (Editorial Alrevés) es la historia de una venganza larvada durante más de cuarenta años de silencio. Una travesía que empieza en el dolor, la locura, el odio más irracional, el crimen. Pero también en el amor más auténtico… en la inocencia, en la búsqueda del niño que un día olvidaste. Un largo camino que conduce a la redención, al perdón. La verdad, si es que existe, a veces es terrible, definitiva, tajante, y se abre paso a golpes, sin miramientos, sin palabras delicadas. Y si tiene que hacer daño, lo hace. Y no sirven las dulces mentiras… Esas mentiras que nos permiten seguir viviendo, que nos ayudan a levantarnos cada día, respirar… peinarnos… salir a la calle.

Zenda adelanta sus primeras páginas.

Uno

Mi madre nunca llegó a la cita

Mi despedida iba a ser triste, sombría, solitaria y con una terrible sensación de fracaso, de haberle fallado a la gente que más he querido, y a la que echo tanto de menos. Han pasado muchos años, y no sé nada de ellos… No formo parte de su vida. Silvia se levantará, como cada mañana, muy temprano, para no tener prisas. Le gusta hacer las cosas despacio, con calma, pero al final siempre termina corriendo… A lo mejor desayuna con nuestra hija. Y no se acordarán de mí. Hablarán de sus cosas, quizá queden para ir al teatro, o de compras. Mi hija es una estupenda actriz. Y se reirán, y harán planes… Y en ellos no estaré yo. Es duro pensar que nadie me va a echar de menos. Me han borrado de sus vidas. Mi hermana Paloma hace mucho me dijo lo que sentía por mí: desprecio. Fue muy dura la despedida, pero hizo bien en marcharse. Tenía que escapar, ponerse a salvo, y yo era un peligro… Cada día, cuando salgo al porche, miro hacia el camino de tierra. Y espero verte caminando tranquila. Bailando suavemente. Sí, a veces, cuando caminas parece que bailas. Me saludas con la mano, y yo salgo a tu encuentro, nervioso, impaciente. Y nos damos un abrazo increíble. En el camino de tierra hacíamos carreras, montábamos en bici. ¿Te acuerdas? Jugábamos a cualquier cosa. Al escondite… Y entrábamos a ese pequeño bosque, cercano a casa, lleno de árboles: enebros, encinas, pinos, jaras, zarzas… Y esos enormes bloques de piedra inexpugnables, que apuntaban a las nubes. Ese lugar le encantaba a mamá, ¿te acuerdas, Paloma? Y yo tenía miedo, y tú me contabas pequeñas historias en voz baja. ¿Dónde estarás ahora? No lo sé. Más tarde entró en nuestras vidas Chema, y lo revolucionó todo… Y estalló vuestro amor… Y yo lo destruí. Paseo por el camino de tierra, solitario y perdido, y pienso en ti, y en Chema, también a él le gustaba ese pequeño bosque. Yo, a veces, desde casa, os veía pasear y perderos entre los árboles. Y sentía envidia. Erais una pareja maravillosa. Chema forma parte de mi memoria prohibida. Está en mis sueños, pero sobre todo en mis terribles pesadillas. Le traicioné, le jodí la vida. Lo siento, de verdad… Lo siento. Quizá me hayáis perdonado. No lo sé. No me lo merezco… Pero eso no me da la paz, porque yo jamás me perdonaré. ¡Jamás! Cada vez que vuelvo la mirada atrás, me inunda un terrible desasosiego, la certeza de que mi vida ha sido miserable.

La casa en silencio, las persianas echadas. Me gustaría estar sentado en el porche, en el sillón del abuelo, al atardecer, mirando las montañas que se ven a lo lejos. En las cumbres aún hay algo de nieve, pero eso complicaría mucho las cosas. Así que mejor en mi dormitorio, en mi cama. Eso sí, sin el pijama que tanto le horroriza al pequeño Álex. Dice que es un pijama de viejo… Vale, no me lo pondré, pero me siento así, cansado, viejo. Un pantalón oscuro, cómodo, una camisa blanca, y ese jersey de cremallera, jaspeado, negro, gris y blanco. Es muy agradable, y tiene bolsillos… Me gustan los jerséis con bolsillos.

Así que estaba preparado, tranquilo, ya me había hecho a la idea. Faltaban casi dos semanas para recibir esa visita tan especial, y todo estaba en orden. Quería evitar sorpresas, dudas, que mis miedos volvieran a traicionarme. No estaría solo. Eso me aterraba. La soledad, el silencio…, no lo podría soportar. Pero eso estaba arreglado. Habría alguien conmigo, una persona desconocida con la que podría hablar, y que me ayudaría a que todo fuese lo más natural posible, sencillo, sin dramatismos. Por fin me decidí a hacer esa llamada telefónica que tan poco le gusta a Álex. El teléfono de la muerte, dice… Y yo…, el de la esperanza. Había imaginado esa conversación tantas veces y de tantas maneras diferentes. Fue agradable, respetuosa, tranquila, y muy reconfortante. Me gustó la voz de la persona que me atendió. Yo no me puse nervioso, y creí que iba a estarlo, como cuando era pequeño y no era capaz de encontrar las palabras adecuadas y me quedaba callado… Pero, claro, ya no soy ese niño. Mientras hablaba por teléfono me di cuenta de que tenía las ideas más claras de lo que pensaba. Eso me gustó. Sentirme seguro, desterrar las dudas, las indecisiones. Me atendió una mujer muy amable. Hablamos durante un buen rato. Tomó mis datos, mi dirección. Me dijo que un compañero vendría a visitarme a casa para hablar conmigo y conocerme personalmente. Me pareció bien. Imaginé que no era muy mayor, pero que tampoco era demasiado joven. Una voz serena. Me gustó lo que me decía, y aunque seguramente para ella era una conversación que se parecía a muchas otras, a mí no me dio esa impresión. Tuve la certeza de que esa mujer no estaba repitiendo una cantinela aprendida, ni utilizando frases convencionales ni respuestas memorizadas de tanto ser utilizadas; y que los silencios, las dudas eran auténticas porque al escucharme trataba de encontrar la respuesta más adecuada… Intentaba ponerse en mi lugar, y comprenderme. Hablando con ella, por un momento, recordé la película de Altman, Vidas cruzadas, y sonreí al recordar la historia de una de las protagonistas que trabajaba en un teléfono erótico, y que mientras hablaba en su casa por teléfono con un cliente, y jadeaba, y suspiraba, y parecía estar a punto de tener el mayor orgasmo de su vida, daba el biberón a su hijo, y eso era lo que le importaba de verdad, lo demás era una gran mentira. Me entraron unas ganas terribles de reír, pero me contuve. Me sentí bien cuando colgué. Por fin me había quitado un terrible peso de encima, como si estuviera a punto de hacer las paces conmigo mismo, y esa llamada hubiese sido un paso importante… Un paso hacia el sosiego.

Y de repente esa extraña calma saltó por los aires, todo se tambaleó. Una noticia en el periódico fue la que me hizo reaccionar y postergar mis planes, como una pequeña prórroga… inquietante y convulsa. La noticia no me sorprendió, sabía que podía ocurrir en cualquier momento, que ya había ocurrido otras veces. Pero siempre he tratado de engañarme, de mirar para otro lado. Esta vez, no. Tardé muy poco en decidirme, en saber qué es lo que iba a hacer. Y lo hice: Anunciar al grupo que ahora ellos son los que están en peligro. Se acabó la impunidad. Voy a por vosotros, aunque sea lo último que haga. Y lo haré poco a poco, un paso detrás de otro, hasta que se sepa quiénes sois y los crímenes que habéis cometido. Recordad, os estoy vigilando. Me divirtió imaginarles, al salir de casa, mirando en todas direcciones, antes de entrar en el coche, atentos al retrovisor para ver si les sigue alguien; cambiando su ruta habitual, saltándose un semáforo para despistar a sus posibles perseguidores. Qué pena no poder verlo. Primero un regalo, sí, parece una estupidez, pero eso fue lo primero que me vino a la cabeza. Iba a enviar a esos cabrones un regalo. Algo especial, algo que no les iba a dejar indiferentes… Y enseguida lo tuve claro, lo vi. Cada vez me gustaba más mi idea. Tres días para prepararlo cuidadosamente…, para elegir los detalles, los mensajes…, los símbolos. Sí, mi gran plan consistía en enviar un regalo anónimo a las personas que más odio. Era mi pequeña venganza antes de decir mi adiós definitivo. Bueno, para Álex, mi regalo es como un mensaje cifrado lleno de pistas, dice que es como en las historias de espías. Y quizá está en lo cierto, pequeños detalles que significan más de lo que parecen. Prepararlo me llevó a un estado de excitación que ya había olvidado: nervios, también dudas. Pero, finalmente, me gustó el resultado. Era impactante. Una cesta, como las de Navidad… Con cintas de diferentes colores, y velas, y una flor de hibiscus dentro de un verdó de cristal de color azulado. El recorte del periódico con la noticia de su último asesinato, rodeada por un círculo rojo, y en el que había escrito, como si fuera un grafiti: «Vosotros le habéis asesinado, y pagaréis por ello», lo metí dentro de una pequeña botella de color ámbar. En una tercera botella, de color rojo, introduje otros mensajes: «Os estoy vigilando». «Pronto tendréis noticias mías.» «Empieza la cuenta atrás.» «Fascistas asesinos.» «Ha llegado la hora.» Mensajes en una botella… Ese podría ser el título de una película romántica, melancólica. Una historia de soledad como la mía. De repente me acordé de la frase que tanto le gustaba decir a Tito, después de darle una paliza a un maricón: «Este es el primer aviso. La próxima vez te mataré». Siempre cumplía su amenaza. Era un psicópata. No tenía piedad. Sonreí, antes de añadir a mi regalo una nota con el nombre de cada uno de ellos, en la que puse: «Primer aviso».

Chema, el grupo ha vuelto a asesinar a otra persona, a otro homosexual… Amigo mío, me gustaría que estuvieses a mi lado, juntos los dos contra ellos, y contarte lo que voy a hacer. Mi pequeña venganza. He cambiado, Chema. Sí, he cambiado… Pero sé que tú me seguirás odiando, que jamás me perdonarás.

Han pasado varios días, y de momento no ha habido ninguna reacción, ni llamadas telefónicas, ni amenazas, ni me siento vigilado cuando bajo al pueblo. Pero, a pesar de eso, estoy atento. Los conozco demasiado bien y sé de lo que son capaces. A lo mejor mi regalo les ha parecido una estupidez. No son fáciles de intimidar. Siempre se han sentido muy seguros, con las espaldas cubiertas, así que quizá no pase nada, pero, de cualquier forma, en dos o tres días, daré un paso más: les enviaré un nuevo mensaje. Y este será definitivo…, y también lo meteré dentro de una botella. Un mensaje más contundente, recordándoles las fechas de sus crímenes, los nombres de sus víctimas, anunciándoles que esa información ya la he mandado a los periódicos y a la policía. A lo mejor no he sido capaz de inquietarles. Soy demasiado insignificante, supongo. Tanta preparación para nada… Pero no, estoy seguro de que están jodidos, y preocupados. Se están tomando el tiempo suficiente para reaccionar. «¿Y si todo, después de tantos años, se va a la mierda?» Eso estarán pensando, mientras tratan de averiguar quién coño se ha atrevido a amenazarles. Me gustaría ver sus caras, su miedo, así que seguiré esperando un poco más, dos días hasta ver qué es lo que ocurre. Y mientras espero, me sobresalto pensando que por fin he sido capaz de hacer algo, de enfrentarme a ellos, y que no terminaré hasta que los destruya. Mi tranquilidad y mi aburrimiento han estallado por los aires. Cuando salgo a dar un paseo, de repente me doy la vuelta de golpe, para ver si me sigue alguien, o me escondo entre los árboles cuando oigo el motor de un coche que se acerca… A veces, de noche, siento miedo y creo escuchar un ruido en la puerta, y me quedo quieto, sin ser capaz de reaccionar, tratando de contener la respiración. Y los imagino en el jardín, dando vueltas alrededor de la casa, buscando una ventana mal cerrada para poder entrar, y entonces me doy cuenta de que he dejado abierta la ventana del salón y que debo levantarme deprisa y cerrarla, pero soy incapaz de moverme. Ese maldito miedo que me acompaña desde mi infancia me deja paralizado. Los oigo. Ya están dentro de la casa, se acercan a mi habitación. El corazón me va a estallar. Y entonces la puerta se abre, y aparece Álex, y me dice que tiene una pesadilla horrible, y se acuesta en mi cama, y yo me tranquilizo.

—No te vas a morir, ¿verdad? —me suelta Álex, de golpe, mirándome muy preocupado.

—No, claro que no… ¿Por qué dices eso?

—En mi pesadilla estabas en lo alto de una azotea… Tengo muchas pesadillas, ¿sabes? No me gustan, pero las tengo… No se puede hacer nada, ¿verdad?

—¿Qué?

—Para no tener pesadillas.

—No lo sé. Nunca lo he sabido. Ojalá hubiera una pócima mágica para hacerlas desaparecer.

—Abracadabra patas de cabra… cuerpo de lombriz… que esta noche sí que puedas dormir… Eso estaría genial… Bueno, cuando me despierto se acaban. Algo es algo, ¿no?

—Sí, eso es verdad. A veces, al despertar, desaparecen.

—Hacía viento, ¿sabes? Un viento terrible…, como en las películas de misterio. Llevabas un pañuelo de color verde alrededor del cuello, y flotaba movido por el aire… Y tú te acercabas cada vez más al borde de la azotea… No había barandilla, ni nada de nada. Y yo te veía avanzar, pero me quedaba quieto, como si estuviera hipnotizado. Quería ayudarte, de verdad, pero no era capaz de gritar, ni salir corriendo y detenerte. Las pesadillas son lo peor de lo peor.

—Ya lo creo… Son horrorosas.

—Me desperté antes de que saltaras… Tengo miedo de quedarme solo… Prométeme que no vas a subir más a la azotea. ¿Me lo prometes?

—Sí, te lo prometo. Tranquilo, duerme.

—Podríamos desayunar en el pueblo… Chocolate con churros, ¿vale?

—De acuerdo…, pero ahora trata de dormir.

Y sé que se dormirá enseguida.

—Menudo susto me has dado —le digo, pero ya no me contesta. Puedo oír su respiración profunda y tranquila. Álex pasa mucho tiempo conmigo. Su madre es pianista, y, con frecuencia, tiene que viajar a diferentes ciudades para dar un concierto. Y él, entonces, se queda en mi casa. Me gusta su compañía. Creo que, a pesar de todo, es un niño feliz. Disfruto viéndole divertido, riendo por cualquier cosa, imaginando historias, planes imposibles, haciéndome trampas al ajedrez. Aunque, a veces, también le veo triste, como ausente, asustado… y solo. No tiene amigos, y debería tenerlos. Él dice que está bien así, que no me preocupe. Va de un lado a otro con su bicicleta, y se entretiene con cualquier cosa. Es muy curioso, y no para de hacer preguntas. Yo también fui un niño solitario.

Fue una buena idea venirme a vivir aquí. Siempre me gustó esta casa, aunque la tenía olvidada. Mejor dicho, borrada. Me hacía daño pensar en ella. Entonces, cuando veníamos con frecuencia, hace muchos años, yo era un niño feliz, más o menos… No todo era maravilloso, claro, pero comparado con lo que pasó después fue una época donde las luces eran más intensas que las sombras. Y, sobre todo, mi memoria guarda momentos de inmensa felicidad… Los recuerdos son lo que importa, aunque muchas veces nos los inventemos y cambien la realidad, la distorsionen. Bueno, la última vez que estuve aquí fue en el cumpleaños de mi abuelo Jorge. Ya era muy mayor y apenas si veía. Recuerdo que, al llegar a su casa, lo normal era entrar en un mundo presidido por el silencio y por la penumbra. Pasábamos del jardín, luminoso y lleno de vida, a un vestíbulo muy amplio, con un perchero adosado en la pared donde siempre había dos o tres sombreros, alguna bufanda y su chaquetón preferido de pana muy gastada de color azul oscuro. También había un arcón y un gran espejo. Las persianas filtraban la luz del exterior y creaban un mundo de sombras. Él solía estar sentado en el cuarto de estar escuchando la radio. Música clásica, y tangos, y habaneras, y copla… La verdad es que le gustaban músicas muy diferentes:

—Que tengan inspiración. Eso es lo importante… —nos decía.

Si hacía buen tiempo estaba en el porche tomando un refresco de limón que le duraba casi toda la mañana. Le daba un beso y me sentaba a su lado, y durante un rato escuchábamos música. Él me apretaba la rodilla. Tenía una mano grande de dedos muy largos y fuertes. Una mano cálida.

—Estás demasiado delgado, Alejandro. Tienes que comer mejor y hacer ejercicio: andar, y mirar… Siempre con los ojos abiertos. ¿De acuerdo?

—Sí, abuelo… Los ojos muy abiertos.

Él movía la cabeza asintiendo complacido con mi respuesta.

—¿Sigues dibujando?

—Sí… No sé si te gustarán.

Le ponía los dibujos encima de la mesa. Una casa rodeada de árboles, su casa. El humo, haciendo espirales, salía de la chimenea, y un camino largo que terminaba en la puerta de su jardín. Bueno, más o menos. El abuelo no veía muy bien y tenía que acercarse mucho a los dibujos. A veces usaba una lupa para verlos mejor, y después de un buen rato, decía:

—Bien… Me gusta esa casa. Y el humo de la chimenea. Y yo, ¿dónde estoy yo?

Y se reía.

—Es que no se me da bien dibujar personas… Pero estás dentro de la casa, escuchando música.

—Muy bien… Serás un buen hombre, Alejandro, inteligente y sensible como tu madre.

En eso se equivocó, aunque desde hace muchos años trato de enmendar todos mis errores, pero es una misión demasiado difícil. Mi madre decía que mi abuelo era muy sabio… y sensato, y capaz de ponerse en el lugar del otro, y comprender, y tener paciencia, y tratar de no hacer daño a nadie. Mi abuelo era sabio. Estoy seguro de eso. Pero no era adivino. He hecho cosas que él nunca habría podido imaginar. Ni yo mismo, en mis peores pesadillas, pensé que fuera capaz de ser un hombre tan malvado.

No, abuelo, no he sido una buena persona. He hecho daño a mucha gente. Y ya no hay remedio. Estaba destinado a escuchar, a ser comprensivo, paciente, a saber mirar, a dibujar casas con personas como tú, sentadas en el porche, pero todo se torció. Y ni mi madre ni tú estabais para ayudarme. Mi hermana lo intentó, pero cuando se dio cuenta de hasta dónde había caído, se asustó; y además, ya era demasiado tarde. Aún recuerdo tu mirada, Paloma, tu tristeza.

Mi madre se sentaba al lado del abuelo y le cogía de la mano, y le hablaba muy despacio… Y él sonreía. Una sonrisa amplia, relajada, silenciosa, y apretaba la mano de mi madre… Y así se podían pasar las horas muertas. Ella no estuvo a su lado cuando él murió. Yo tampoco. Me dijeron que era demasiado pequeño y que era mejor que me quedara en casa. Yo me veía mayor, ya había cumplido once años. Me hubiera gustado ir a verle, y despedirme, aunque habría sido un viaje muy triste. Imagino que mi abuelo preguntó por mi madre. Imagino que estaba seguro de que ella llegaría a tiempo. Imagino que cada vez que se abría la puerta de su habitación esperaba oír su voz. Sentir sus pasos que se acercaban. Aguantó todo lo que pudo, ya lo creo. Los médicos no lo entendían, pero mi madre no llegó nunca a la cita.

Hubo un tiempo en el que ella siempre estaba al lado de los que la necesitaban: a mi lado, con el abuelo, con Paloma. Nunca fallaba, y sonreía, y escuchaba con paciencia aunque tuviese prisa, aunque estuviera preocupada, aunque se ahogase por dentro. Estaba ahí. Mi abuelo, cuando se fue, apretó la mano de mi hermana. Paloma sustituyó a mi madre esa noche. Cuando me lo contó aún sentía rabia por la ausencia de nuestra madre, y aunque trataba de mostrarse serena, siempre lloraba al recordar ese momento, siempre. Y respiraba profundamente porque le costaba hablar, y a veces me abrazaba. Y yo lloraba también. Le queríamos mucho. Nos gustaba escucharle cuando hablaba de su música preferida; y del campo, de sus paseos por el monte, de las plantas, de los animales que vivían a nuestro alrededor. Viendo sus huellas era capaz de identificarlos, y nos decía:

—No los vemos, pero ellos nos observan escondidos entre los arbustos. Nos tienen miedo, y no se fían de nosotros… ¿Lo ves? Mira, detrás de las jaras hay un jabato…, y cerca tiene que estar la madre. No hagas ruido. —Y nos quedábamos observando, y yo era feliz.

Mi hermana nunca me dijo si el abuelo le había dicho algo importante, si se había acordado de mí antes de morir…, si había preguntado por mamá. Bueno, lo que siempre me decía era que el abuelo me quería mucho, muchísimo. Su recuerdo me llena de paz y de nostalgia. Le veo caminando despacio durante sus paseos por el campo, que al final eran cada vez más cortos. Y siempre con su chaquetón y su sombrero de ala ancha de color verde oscuro para protegerse del sol. Le costaba respirar, y al llegar a casa se paraba antes de subir las escaleras, y luego se sentaba en el porche, y mi madre le llevaba una jarra con refresco de limón. Bebía un sorbo corto y esperaba hasta que la respiración se iba acompasando.

—Anda, Diana, toca algo al piano… ¿Quieres?

Y mi madre iba al salón y comenzaba a tocar. Podía ser una pieza de Chopin, o de Albéniz… Pero a él, lo que más le gustaba era oírla cantar alguna habanera. «La paloma», y sobre todo la habanera de la ópera «Carmen»…

—Vuestra madre es un ángel —nos decía.

Nunca nos hablaba de nuestro padre, no le caía bien. Entonces no me daba cuenta, luego lo entendí todo. No le gustaban las cosas que decía, pero sobre todo no admitía que tratara mal a su hija, y muchas veces discutieron por eso.

—Paco, tranquilo. Si estás nervioso, te das un paseo por el jardín, y vuelves dentro de un rato cuando te hayas calmado.

Mi abuelo era el único que le llamaba Paco, y no Francisco, o don Francisco, como le gustaba que le llamasen a mi padre.

—Te recuerdo que estás en mi casa… —le decía sin levantar la voz, sin ponerse nervioso, con calma—. Y en mi casa nadie le levanta la voz a mi hija. Queda claro, ¿verdad?

Entonces mi madre intervenía para que la situación no llegara más lejos. Mi padre se quedaba con las ganas de responderle, pero no se atrevía. Siempre ponía pegas para ir a casa del abuelo, y a veces íbamos sin él.

Mi abuelo hablaba poco, y muy despacio… A su lado los silencios eran muy habituales, y largos. Cada vez, con más frecuencia, y sobre todo si hacía algún pequeño esfuerzo, se ahogaba, pero trataba de que no nos diéramos cuenta. No le gustaba quejarse, ni ser el protagonista. En mi estudio, muchas veces, recordando esta casa, he buscado los dibujos que había hecho de niño, y he vuelto a dibujarlos, pero siempre incluyendo al abuelo sentado en el porche, en el mismo sillón en el que estoy sentado yo ahora, mirando al horizonte. Fijándose en los detalles, en las cosas pequeñas. Tratando de descubrir los increíbles secretos de la naturaleza. El jardín, cuando ya apenas caminaba, terminó siendo su gran campo de observación.

—Hay que saber mirar…

Nos repetía una y otra vez a Paloma y a mí.

—… y tener paciencia. Esperar… Y así, sin prisa, seguro que sois capaces de ver lo que hay más allá. Lo que otros no ven ni verán nunca.

Yo ahora también me fijo en los pequeños detalles, pero no sé si he aprendido a mirar. Y como él, entonces, también estoy muy cansado, y mis paseos son cada vez más cortos. A veces suspendo la medicación por unos días, y me encuentro mejor, menos somnoliento, con más energía, pero también más nervioso, irritable y con mucha ansiedad. He desarrollado un sexto sentido que me avisa antes de caer en una de esas crisis odiosas que me persiguen desde siempre, y eso me permite reaccionar a tiempo, y volver a medicarme… Y ya sé lo que pasará: me quedaré dormido en cualquier rincón, no tendré ganas de hacer nada… Ni siento, ni padezco, eso diría mi abuelo.

Así pasaban los días, uno tras otro, monótonos, iguales, sin sorpresas, sin alicientes. Y cuando menos me lo esperaba, mi calma se truncó. Esa noticia en el periódico me hizo reaccionar, me indignó, me llenó de rabia. La muerte de un hombre atropellado en el barrio de Chueca. Una noticia insignificante, de esas que pasan desapercibidas. Pero no para mí, claro, ni para ti, Chema. La plaza del Silencio volvía a ser testigo de un nuevo asesinato. Otra vez se repetía mi pesadilla… Las imágenes que nunca he conseguido 21

borrar de mi cerebro aparecieron de golpe. Nuevamente, un homosexual había sido la víctima. Imagino… Sé que trató de escapar, que mientras corría asustado miraba a un lado y a otro. Oía las pisadas de sus perseguidores cada vez más cerca. Y, de repente, el coche apareció. Él no pudo reaccionar. No se lo esperaba. Gritó… Sí, gritó, pero nadie escuchó sus gritos. Y el coche le pasó por encima… Una vez, y otra, y otra más. Y murió en la calle, cerca del mercado de San Antón. Se repetía el escenario de mis delirios, otra vez. Murió, esperando que alguien le ayudase, asustado. Da miedo morir solo… Eso lo sé bien, lo he visto. Quizá, ese hombre trató de arrastrarse por el suelo, pero casi no podía moverse. Imagino la excitación de Tito mientras se alejaba en el coche: «Te avisé, maricón. Te avisé».

El conductor no paró para socorrerle. Eso dice la escueta noticia del periódico. Y yo sabía, estaba seguro de que no había sido un accidente. Había sido un asesinato. Otro más. Y dije: ¡Basta! ¡Ya está bien! Tengo que hacer algo o no pararán jamás. Fue entonces cuando decidí enviar mi regalo anónimo al grupo. Un regalo y una advertencia. Una amenaza, eso me dijo Álex… Es una amenaza, como en las películas: «Vais a pagar por todos vuestros crímenes. Sois unos asesinos, unos fanáticos despreciables y cobardes». Eso puse en otra nota. Fue como un impulso que no pude controlar. Me sentí bien, liberado de una pesada carga. ¡Que se jodan! Sabía que estaba corriendo un grave peligro, pero me daba igual. Quizá ahora, en este momento, estarán estrechando el cerco, tratando de averiguar quién se ha atrevido a amenazarlos… Y también sé que es posible que descubran que he sido yo. Y, entonces, comenzarán a planear un nuevo asesinato, el mío. A partir de ese momento, ya no será fácil escapar. Quizá me llamen antes… Una llamada amistosa, de viejos amigos, y tratarán de verme, y querrán reunirse conmigo, averiguar qué es lo que pienso hacer, qué peligro corren si me matan. Saber a lo que se enfrentan. Y yo, entonces, les diré que si me pasa algo alguien enviará unas cartas a los periódicos con toda la información sobre sus crímenes, fechas, detalles, nombres. Y que hay una grabación donde les acuso de mi muerte y que también será enviada a la policía. Así que matadme, atreveos. ¿A qué esperáis? Claro que es muy posible que no puedan contener su cólera, su odio…, que no quieran perder el tiempo hablando conmigo. Simplemente, vendrán a casa, o me esperarán en la calle, y me meterán un tiro en medio de la cabeza. Y pienso que me he vuelto loco… ¿Cómo he sido capaz de enfrentarme a ellos? ¿Es que he perdido la cabeza? Nunca debí hacerlo. Quizá, ahora, en este momento, estén ahí fuera, vigilándome, esperando, asegurándose de que estoy solo. No me matarán rápidamente, se tomarán su tiempo. Y gritaré, y les pediré perdón, les suplicaré, les juraré que no voy a hacer nada contra ellos, que no existen esas cartas, que todo es mentira. Y ellos seguirán con su plan, disfrutarán con mi agonía. Imagino la cara de Tito, su excitación mientras me golpea cada vez con más violencia. Harán daño a Álex… En eso no había pensado, debo decirle que se marche, que no vuelva nunca más por esta casa. Y Silvia, y mi hija… Las he puesto en peligro, tengo que hablar con ellas para que busquen un lugar seguro donde esconderse. Que pidan protección a la policía. Mañana iré a verlas… Mañana, sin falta. Soy demasiado cobarde para enfrentarme al grupo. No debí amenazarlos… Un regalo, qué estupidez. Soy un gilipollas. ¿Y si soy yo el que escapo y me marcho de esta casa? Me voy a otro país, cambio de identidad… ¿Y si subo a la terraza y salto de una puta vez, y ya está?… Todo solucionado.

Tengo que tranquilizarme, ya no puedo dar marcha atrás. Quizá nunca me descubran, nunca piensen en mí. Qué tontería… No hay nadie vigilándome. Son solo imaginaciones mías. Nadie está en peligro, nadie. Esta noche tendré que tomar un orfidal para poder dormir. Eso es. No pasa nada. El regalo lo han tirado a la basura, y ya está. Cerraré las ventanas por seguridad, porque así dormiré más tranquilo. Esta noche, antes de acostarme las tengo que cerrar, que no se me olvide.

Dos

Sonrisa bajo la lluvia

Por la mañana fui al hospital donde estaba ingresado Chema. Llovía. La gente llevaba paraguas y caminaba deprisa. Yo, sin embargo, andaba muy despacio, me costaba dar cada paso. La noche anterior tuvimos una reunión en la casa de mi padre. El grupo estaba crispado, nervioso… Todos tenían muy claro que había que matar a Chema, que era un peligro dejarlo con vida. Y, de repente, cuando menos lo esperaba, Ricardo me miró y dijo. «Tú. Sí, Alejandro, tienes que hacerlo tú.» Los demás no lo tenían tan claro, no se fiaban de mí. Finalmente, se decidió que debía hacerlo yo. Miré a mi padre, esperando que dijese algo, que me liberara de esa orden…, que me ayudara, pero no hizo nada. Estaba solo frente a ellos. El grupo no sugería ni proponía nada, simplemente ordenaba lo que había que hacer… Pero yo no quería matar a Chema. Traté de mantener la calma. Mi padre ni me miró. Y yo…, ¿yo qué podía hacer? Él era el único que podía salvarme, detener esa locura, pero guardó silencio. Encendió un cigarrillo, le miré las manos, no le temblaban. Para él, un general del ejército, un héroe de la guerra civil, yo era lo peor, un maricón de mierda. Su hijo no existía…, nunca había existido. Así que acaté la orden. Acojonado, sin atreverme a decirles que no, y también fascinado porque me habían elegido para hacer algo muy importante. Confiaban en mí.

—No le demos más vueltas, hay que hacerlo cuanto antes, mañana —dijo Ricardo—. Sabe demasiadas cosas y puede comprometernos. Alejandro, no nos puedes fallar. ¿Verdad que no vas a fallarnos?

—No, claro que no. —Eso dije, y me temblaba la voz, y notaba el sudor por mi frente, y sentía una angustia insoportable, pero lo dije.

Chema era mi amigo desde que éramos unos niños, pero se había convertido en un peligro, y había que eliminarlo. Y me habían elegido a mí. Tenía la confianza del grupo. El grupo consigue eso: eliminar, de algún modo, tu voluntad. Unificar las ideas de todos, el pensamiento único, huir de las discrepancias. Y eso ocurre poco a poco, sin que te des cuenta, y lo aceptas, incluso te sientes bien. Eres parte de algo. Estás dentro del huevo, como en la obra de teatro de Félicien Marceau que tanto le gustaba a Chema. Empezó a ensayarla, pero luego lo dejó.

«El que está dentro del huevo, existe, cuenta; el que está fuera, no.»

Yo quería estar dentro del huevo porque así no me sentiría solo, vulnerable. El grupo te protege. Por eso dije que sí, como si mi voluntad se moviera al impulso de sus palabras. Bebí mucho esa noche. Necesitaba beber. Aturdirme, no pensar. Me acosté tarde, no podía dormir. Me repetía una y otra vez: «Debí decir que no. Que matar a Chema era una locura. Que no contaran conmigo». Pero ellos te entrenan para que no pienses, para que no dudes, ni cuestiones las decisiones, ni tomes partido… Nada de eso es necesario, así que a la mañana siguiente tendría que matar a mi amigo.

Chema, ¿por qué pasaste esa noche por la plaza de Chueca? ¿Por qué te escondiste detrás de un coche mientras el grupo asesinaba a un hombre indefenso, un homosexual elegido al azar? Debiste escapar, salir corriendo, cerrar los ojos… Pero no, no hiciste eso, y viste a los asesinos: Ricardo, acompañado de Tito y Micki, dos policías descerebrados y muy peligrosos, y también me viste a mí… Yo no le maté. ¿Te acuerdas? Llegué más tarde, unos minutos más 25

tarde… O a lo mejor sí lo hice. Unas veces pienso que sí, y otras que no. En esa plaza se puso en marcha la cacería de un hombre desconocido que no nos había hecho nada. Solo era un maricón como yo, pero él tenía el valor, o la locura de no ocultarlo, de amar como un maricón, de buscar otros hombres como él, de gozar de otros cuerpos como el suyo, de follar con rabia, con desesperación. Nunca supe su nombre. Ninguno lo sabíamos… Murió en medio de las escaleras que bajaban a los urinarios, sin entender nuestro odio, nuestra ira. Una de sus manos, ensangrentada, se aferró hasta el último momento a los barrotes de la barandilla, como si esa fuera su única posibilidad de salvación. Pude ver cómo su mano se soltaba del barrote de hierro y golpeaba contra uno de los escalones. No dije nada, no protesté… No traté de impedirlo. Estaba tirado en las escaleras como un guiñapo, y no sé si sentí lástima, o rabia, o nada de nada. No me atreví a mirarle a la cara. Y escribimos en la pared de los urinarios la frase preferida de Ricardo: «Un maricón comunista menos»… Y tú, Chema, lo viste todo. No supiste qué hacer. No era una época en la que se pudiera denunciar a dos policías y al hijo de un general. Te dije que callaras, que te olvidaras de lo que habías visto… Y guardaste silencio, pero no pudiste aguantar ese silencio por mucho tiempo. Un nuevo asesinato y te enfrentaste al grupo… «Asesinos…» Les llamaste «asesinos»… Incluso te atreviste a amenazar a mi padre en su propia casa. Sintió miedo. Mi padre, por un momento, se acojonó… Fue increíble. Pero claro, esa misma noche, el grupo te sentenció a muerte. Era tan fácil matar a alguien en esos días de terror y odio. Al día siguiente, el coche en el que ibas apareció en el fondo de un barranco profundo y angosto. El coche era un amasijo de hierros. Vueltas y vueltas de campana, hasta estrellarse en el suelo. Los amigos que te acompañaban, a los que tú más querías, murieron en el acto, pero tú no. Tú te salvaste. Tu cuerpo roto y ensangrentado apareció entre la maleza. Al principio creyeron que habías muerto… Pero no fue así. El azar, el destino se interpuso en sus planes. Y ahora estás en el hospital, peleando por tu vida. Y ellos no quieren esperar y te han condenado a muerte por segunda vez. Y yo, Chema, te voy a matar.

Bajé del coche y no era yo. Desde que me levanté había dejado de ser yo. Desde la noche anterior, cuando me callé, había dejado de ser yo. Desde hace mucho tiempo, solo siento por mí asco… Caminé unos pasos bajo la lluvia, y tuve la certeza de que no era yo el que caminaba. Vi mi reflejo en la puerta de entrada del hospital y vi a un extraño. No me reconocía, pero seguí andando como un zombi sin voluntad, al que nada le puede detener en su misión: matar a Chema, matar a mi amigo del alma…, a mi amor secreto, a mi amor imposible. Pasos cortos, sin titubear, mecánicos, sin alma… La mirada fija al frente. Nada podía distraerme, ni las personas con las que me cruzaba, ni los ruidos de los carros con la comida para los enfermos, ni las conversaciones de los familiares esperando las noticias del médico…, nada. Pasos que me acercan a la habitación de Chema. Estaba a pocos segundos de cumplir mi misión.

Abro la puerta. Chema está solo en la habitación. Tiene los ojos cerrados. Parece que está muerto, no se mueve. Me impresiona verle así, lleno de tubos, aferrándose a la vida vulnerable, indefenso. Más cerca de la muerte que de la vida. Los ojos hundidos, la piel macilenta, nívea. Me acerco. No tengo dudas. Estoy dispuesto a matarle; y le pongo la almohada sobre la cara, y aprieto, aprieto con fuerza. Durante varios segundos sigo cumpliendo las órdenes sin titubear, y siento el estremecimiento de su cuerpo al faltarle el aire, sus brazos moviéndose sin control… aflojan poco a poco, hasta caer inertes sobre la cama. Y entonces, en ese momento, tomé mi propia decisión: no te maté. No cumplí el mandato. ¡No te maté! Fue una decisión que surgió más allá de mi voluntad, que nacía en algún rincón olvidado de mi alma. Aparté la almohada de tu cara. Me miraste sin comprender… Tratando de recuperar el aliento. Había tanto dolor y tristeza en tus ojos casi muertos.

—Lo siento, amigo…, lo siento. Tienes que escapar, ¿me oyes? Vendrán por ti, no pararán hasta acabar con tu vida. ¿Me oyes? Escapa.

Pero Chema no sé si me oye, cierra los ojos. Su respiración es muy débil.

—Me voy. Yo también tengo que esconderme, ¿sabes?… El grupo no me perdonará. Mi padre tampoco me perdonará. Y su castigo será implacable.

Ese día fui capaz de decir «no». Demasiado tarde, ya lo sé, pero dije «no»… En ese instante, di un rumbo nuevo a mi vida. Cerré la puerta de la habitación 214 y supe que era otro hombre, y que si veía mi imagen reflejada en las puertas de cristal del hospital, a pesar de todo, sí me reconocería. Vería signos de la persona que debía haber sido y que, durante muchos años, había desaparecido. Aún me faltaba mucho camino que recorrer, muchas dificultades que vencer. Pero me daba igual. Estaba poseído por una emoción increíble, una emoción que estallaba en mi pecho y que me producía escalofríos. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, incapaz de contener las lágrimas, sentía algo parecido al éxtasis…, a la plenitud. Como si hubiera superado una difícil prueba. Tuve una última oportunidad y supe aprovecharla. Me agarré a ella con toda mi alma.

«Miércoles, 18 de noviembre de 1975: No maté a Chema.» Así empieza la primera página de mi cuaderno verde oscuro. Tengo varios cuadernos, cada uno de un color diferente; bueno, algunos colores están repetidos. Este es verde. Un verde bastante gastado. Lo empecé hace más de cuarenta años, cuando mi vida comenzó a irse a la mierda. Hay otros cuadernos: verde más claro, o más intenso, azules con diferentes matices, y marrones, y rojos, amarillos, de color canela. Los compré en una papelería pequeña, en la calle Pérez Galdós, se llamaba Azul. No sé si seguirá abierta. Allí, cuando estudiaba Arquitectura, compraba los carboncillos para dibujar, y las acuarelas, y los pinceles de marta, o de meloncillo. Era un lugar apacible, donde podías encontrar las cosas más sorprendentes… Una colección de plumillas de todo tipo y grosor que te invitaban a dibujar, a trazar una línea en medio de una lámina blanca; palilleros muy diferentes; cálamos, y al lado de unos paquetes de papel Guarro estaban los cuadernos formando tres columnas diferentes. Tamaño cuartilla. Me gustaron nada más verlos, el papel ligeramente granulado, con una grama adecuada que te permitía esbozar un apunte a tinta china, e incluso darle un suave toque de color, y a su lado una idea, una confesión. Estos cuadernos sustituyeron a mis diarios de la infancia y de la adolescencia. En una de las páginas de mi cuaderno verde oscuro, un poco gastado, dibujé varios paraguas abiertos de colores vivos… y las gotas de lluvia como paradas en el espacio. Y una frase destacando sobre ese fondo, en letra gótica, utilizando dos plumillas de diferente grosor:

No maté a Chema

Lo que está escrito en estos cuadernos, lo que escribo desde hace más de cuarenta años, lo que dibujo, es la verdad. Bueno, ya se sabe, mi verdad, pero a lo mejor todo es una gran mentira y he cambiado detalles, acontecimientos, acciones, palabras. No lo sé. Siempre he escrito tratando de ser sincero, sin engañarme, buscando reflejar los hechos que me parecían más destacados, trascendentes, y muchas veces terribles, odiosos, pero que no debía olvidar. El que olvida su pasado, su historia, es un miserable y un cobarde. Tienes que pagar por lo que hiciste. Cada día de tu maldita vida, tienes que pagar. En los cuadernos dejaba un espacio para mis sentimientos…, para mis estados de ánimo, mis miedos y mis pocas esperanzas. Y mis dibujos. Un rincón de una azotea… Ropa tendida de colores vivos… Una pareja la va recogiendo y la dobla… Antenas de televisión… Al fondo varios sombreros suspendidos en el aire como si fueran parte de una escultura de Calder… Tinta china de diferentes colores…, combinación de plumillas muy delgadas y gruesas… Una noche azulada y naranja… Manos crispadas empuñando bates de béisbol… Manos manchadas de sangre… La cabeza de un hombre rota contra el bordillo de la acera… Una copia, a vuela pluma, de El grito de Munch… Zapatillas deportivas en medio de la calle, abandonadas, sin dueño, sucias…, muertas. La mayoría de los hechos que he recogido en los cuadernos son muy concretos, claros y rotundos. Sin adornos. Siempre he tratado de hacer una narración pormenorizada y objetiva.

¿Con qué palabras describir la culpa, la angustia, el dolor, el asco que siento por mí? ¿Cómo hacerlo? A veces es mejor elegir un color: negro, rojo carmesí, azul cobalto… Los colores no mienten.

En el pasillo del hospital me crucé con mi hermana. Me miró asustada, temiendo que hubiera hecho daño a Chema. Le dije que no, que no se preocupara. No me creyó. Vi a Paloma alejarse corriendo por el pasillo. Quería a Chema con toda su alma. Y entendí que no me creyera, y que temiese por su vida. Yo, entonces, ya era capaz de todo, y ella lo sabía. Salí a la calle. Y respiré profundamente, y me volví para buscar mi imagen en las puertas de cristal… Y me gustó lo que vi. Salté los tres escalones y caí en un pequeño charco, y me quedé allí, quieto. No sabía muy bien qué hacer, ni adónde ir. Estuve parado durante un buen rato debajo de la lluvia. El agua cayéndome por la cara, por el cuello, algunas gotas encontraban el camino para recorrer mi espalda… ¿Sonreí? Sí, como Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia. Me encantó esa película. ¿Es posible que en ese momento fuera capaz de sonreír? No lo entiendo. Porque lo que sí que estaba era conmovido, como si el corazón me pudiera estallar… Y sentía el ahogo de la emoción cuando se agarra a la garganta y no te deja hablar, ni respirar… Y estaba también aterrado, sin saber muy bien lo que me iba a ocurrir. Arriba, en medio del alambre, solo. Desde lo alto podía ver a la gente con los paraguas abiertos, algunos andaban muy deprisa… Los coches moviéndose entre el laberinto del aparcamiento. Las luces del hospital, la habitación de Chema… Mi hermana con él.

No ha pasado nada. Te lo dije, Paloma: no he hecho daño a Chema.

Conocía al grupo muy bien, sabía que no iban a ser comprensivos y que la deslealtad se pagaba muy cara. Pero también me sentía libre. A lo mejor por eso sonreí.

Si volvía a casa sin haber cumplido la orden del grupo sabía a lo que me enfrentaba. Era peligroso. Pensé en esconderme, en desaparecer unos días. Hacérselo más difícil. Estuve buscando un lugar dónde pudiera pasar un tiempo sin que me encontrasen. Se me ocurrió la idea de ir a la casa de mis abuelos, la casa en la que vivo ahora, pero enseguida me di cuenta de que me descubrirían. Mi padre sería el delator. Dicen que los padres deben proteger a sus hijos, pero mi padre no haría eso, nunca lo ha hecho. Él sabía que esta casa era para mí muy especial y se lo diría a los demás sin ningún titubeo.

—Sé dónde está escondido mi hijo… Vamos —diría, sin que le temblara la voz, ni el corazón—. Es un malnacido y hay que darle un escarmiento.

—Lo que usted diga, don Francisco —le diría Ricardo, tratando de contener su crispación y su rabia. La voz le sonaría áspera, hueca…, sin alma. No había obedecido sus órdenes y eso se pagaba con la vida.

—Es igual que su madre, un degenerado. Vamos, Ricardo… Hay que encontrarle cuanto antes.

Y subiría al coche con ellos, y les iría dando indicaciones…, y por fin llegarían a su destino. Los faros iluminarían la casa… Quizá él se quedaría esperando dentro del coche, encendiendo un cigarrillo, mientras los demás me buscaban y me sacaban a rastras… Quizá escuchaba los gritos desde el coche, mis gritos de espanto… «Cobarde…, cobarde… Malnacido.» Eso diría, entre dientes, sin mover los labios. Sus labios finos, mínimos, duros. «Compórtate como un hombre, joder. Como un puto hombre.»

Mi padre tenía que decidir. Era necesario castigarme. Pagar por cada una de mis culpas.

—¿Qué hacemos, mi general?

Tirado en el suelo, iluminado por los faros del coche, temblando de miedo… Esperando la sentencia, el veredicto de mi padre… Su clemencia imposible.

Y ¿qué más da? Que hagan conmigo lo que quieran. Yo también soy un maricón, que me maten, uno más. Siempre has querido eso, ¿no, papá? Verme muerto.

Pero esa noche me salvé. Los acontecimientos se pusieron de mi parte. Murió el dictador Francisco Franco, el hombre al que ellos veneraban, y eso les trastornó, y se olvidaron, durante un tiempo, de mí. Bueno, mi padre no. Mi padre me castigó con el silencio y con la humillación.

Cuando era un niño, a veces me encerraba en el cuarto trastero, sin luz. Solo con un vaso de agua y un pedazo de pan. Todo muy castrense, espartano y simbólico. «La letra con sangre entra», me decía… Aunque a él le gustaba más castigarme con la soledad, el silencio, y sobre todo con el desprecio. Y así fue hasta el último momento. Nunca me perdonó por no ser como él quería. Y esa herida sigue abierta. Me sentí identificado con el personaje de James Dean en la película Al este del Edén. También hay una herida que separa a un padre y a un hijo… James Dean es la imagen de la soledad, del dolor, y también de la falta de escrúpulos. El padre se arruina, y Cal, que desea recibir su perdón, y su cariño, trata de ayudarle, consigue dinero, pero el padre lo rechaza. Es un dinero manchado por la codicia, por el engaño… El final es trágico, pero el padre, en un último aliento, trata de reconfortar a su hijo… Y así llega la redención y la muerte, y también el descanso. Y la herida se cierra porque Cal, a pesar de todo, es un buen chico, y porque su padre, a pesar de todo, le quiere, pero, claro… Mi padre jamás me quiso.

—Haré de ti un hombre hecho y derecho. Cueste lo que cueste.

Eso me decía mi padre, sin mirarme. Él, que no era un hombre justo, ni recto, ni ético. Él, que era un fanático, un fascista peligroso, y al que yo, sin embargo, quería… Y odiaba.

De pequeño, por las pesadillas, y por algunas rarezas en mi comportamiento, según decía mi padre, me convertí en un niño raro. Tuve algunas sesiones con un psiquiatra. La primera vez que fui, estaba muy inquieto. Yo no tenía muy claro qué era un psiquiatra. Mi padre, que estaba muy enfadado conmigo, siempre lo estaba, me dijo que dejara de hacer preguntas. El psiquiatra me habló del bien y del mal, del cielo y del infierno, del horror del pecado mortal. Parecía una clase de religión. Pensé que igual el psiquiatra era como un cura, pero de paisano. Insistió mucho en la culpa, en que había que respetar la figura del padre por encima de todo, su autoridad, su ejemplo. No tener malos pensamientos, ni malas acciones. No me dejaba hablar, yo, la verdad, es que tampoco habría sabido qué decirle. Escuchar en silencio me pareció una buena solución. Pensaba que si hacía todo lo que me decía, y sin preguntas, a lo mejor a mi padre se le pasaba el enfado. Yo, sobre todo, trataba de estar muy atento, mirándole a los ojos fijamente. Estaba tan concentrado en el movimiento casi imperceptible de sus ojos, en cómo los abría o los entornaba que a veces me distraía esperando a que se hicieran muy pequeños, casi rasgados, o muy grandes como platos, y, claro, no entendía nada de lo que me decía, pero él repetía mucho la idea de padre, de autoridad, de culpa, de disciplina, de tentaciones… En fin, era un cura raro, pero cura, al fin y al cabo. Me tranquilizaba ver a mi padre asintiendo con la cabeza según iba hablando el doctor. Pensé que todo estaba saliendo bien, y que yo, de momento, no había metido la pata. No se interesó por mis sueños. Yo creí que tendría que contárselos, pero no. Mejor así. Al terminar la sesión dijo que todo estaba bien. Que no pasaba nada. Vamos, que había sacado una buena nota en eso de escuchar sin entender. Salí de la consulta siendo un niño normal, algo callado, quizá torpe, introvertido, soñador, metepatas, pero nada más. Me pareció bien. Yo no quería, para nada, ser un chico diferente de esos a los que todos los demás niños le hacen el vacío… No le hablé del pájaro azul que una vez vi en el cuarto de baño de mi madre, posado en la barra de la cortina, y que desapareció de repente, como si esa bañera mágica lo hubiera abducido. No le conté nada de eso. Para qué complicar las cosas. A mí, lo del pájaro no me asustaba. Se lo dije a mi madre, solo a ella, y no le dio importancia. A esa edad no sabes muy bien qué te pasa, y yo prefería imaginar que lo que me ocurría era algo sin importancia, que les pasaba a todos mis amigos, así que la visita al psiquiatra me dio tranquilidad. Mi padre, finalmente, no salió demasiado contento. La verdad es que era difícil verle satisfecho, alegre y cariñoso… ¿Reírse? Creo que nunca le he visto riéndose… A mi madre, sí.

Camino de casa, y después de un largo rato en silencio, me dijo: «Ya sabes, Alejandro, hay que estudiar más y dejarte de fantasías, ¿entendido?». «Sí», le dije. Luego, añadió: «Quiero que juegues al fútbol, hoy mismo diré en el colegio que te apunten para los entrenamientos. Mens sana in corpore sano». Yo odiaba el fútbol. Pero me gustó que mi padre se preocupara por mí. Si había que ser futbolista, pues sería futbolista. A veces pienso que la obsesión de mi padre por que yo jugara al fútbol comenzó un día en que él regresó a casa antes de lo previsto. Era muy meticuloso y ordenado en sus costumbres: la misma hora para levantarse, para desayunar, para salir de casa… El coche aparcado delante del portal, el ordenanza dispuesto a abrirle la puerta, el saludo reglamentario. No le gustaba cambiar de chófer, ni de ayudante, ni hablar demasiado. El mismo trayecto hasta el Ministerio del Ejército. Mi padre era general de división, y su vida estaba programada y cronometrada al segundo, con una meticulosidad castrense, como si se tratase de un plan perfecto e inamovible para alcanzar un objetivo militar. Mi madre era todo lo contrario: un caos en estado puro. Un día mi padre regresó a casa antes de su horario habitual. Paloma, Chema y yo estábamos jugando a hacer teatro. Era uno de nuestros juegos preferidos: disfrazarnos, inventarnos historias, personajes. Yo me había vestido con la ropa de mi madre, que me estaba enorme: unos zapatos de tacón altísimo con los que trataba de mantener el equilibrio, un sombrero precioso de ala grande, con varias plumas, y como gran sorpresa, me había maquillado: mucho colorete, mucho pintalabios rojo, mucho de todo. Mi hermana había elegido un territorio más enigmático: gafas oscuras, un sombrero de mi padre y un chaleco, y se había pintado un bigote genial. Chema había basado todo su disfraz en los polvos de talco: pelo blanco, cejas blancas, y la cara, también muy pálida. Era inquietante, sobre todo su mirada. Nos lo estábamos pasando muy bien, y apareció mi padre, y se enfadó mucho. Le dijo a Chema que se marchara a su casa. A mi hermana la castigó sin salir de su habitación; y a mí…, a mí me dio una paliza, mientras me arrancaba la ropa, y me insultaba, y me frotaba la cara con jabón para quitarme el maquillaje. Estaba descompuesto. Me llevó a rastras hasta el cuarto de baño. Y me dijo cosas horribles. Yo tenía nueve años.

Sí, ese día, al salir del psiquiatra, mi padre debió de pensar que la solución era que yo tenía que ser futbolista.

—Y nada de rarezas, ¿has entendido?… Las cosas son como son, y nada más.

—Sí, lo he entendido. Jugaré al fútbol.

Aunque yo sabía que era diferente a los otros niños, le dije que nada de rarezas. La verdad es que no tenía muy claro si era muy diferente o poco diferente. Pero comparado con mis amigos, yo era un pequeño extraterrestre.

A partir de mi visita al psiquiatra, tuve muy claro que mi objetivo fundamental para sobrevivir era pasar desapercibido… Ser invisible, y observar, y ver lo que hacían los demás: escucharlos atentamente, y luego repetir lo mismo, con algunos gestos, su forma de hablar y de moverse, y encontrar algunas palabras que me dieran la imagen de normalidad, de ser uno más del grupo. Si se trataba de jugar a ver quién eructaba mejor y más fuerte, yo competía como uno más, y nos reíamos… Y estaba bien, incluso era divertido. En el fútbol, enseguida me di cuenta de que había que ser un poco broncas, y sucio: poner zancadillas y dar patadas, gritar, y nada de exquisiteces…, eso daba mal rollo. El fútbol, nos decía el profesor de educación física, es un deporte de contacto… Pues eso. Esa estrategia me daba tranquilidad. Hubo un momento de mi infancia en el que me reía muchísimo, y de manera exagerada, y lo más curioso es que lo hacía sin saber el motivo. Pero eso daba igual. Todos lo hacían. Y, así, de alguna manera, era feliz, más o menos, claro. La verdad es que me seguía sintiendo solo. Y mi cabeza estaba llena de dudas, de preguntas, de miedos, y no tenía a nadie con quién hablar de todo eso. El psiquiatra le dijo a mi padre que tenía que tomar unas pastillas para evitar los estados de ansiedad. Y, sí, esas pastillas me tranquilizaban, pero también me daban mucho sueño y me quitaban las ganas de hacer cosas, de correr, jugar, soñar. Así que, a veces, no me las tomaba. Las tiraba por el váter. Yo sabía que lo importante es que no metiese la pata, que no hiciera ninguna tontería, que no perdiera el control y que mi padre estuviese contento conmigo. Eso casi nunca lo conseguía.

Los castigos comenzaron después de que se fuera de casa nuestra madre. Antes no se habría atrevido. Sabía que ella se lo impediría. El silencio era algo que no me importaba demasiado. Me prohibía hablar durante varios días. Y nadie en casa podía dirigirme la palabra… «Como si no existiese», decía mi padre muy serio. Mi hermana me miraba, y, a veces, sin que me lo esperase, me abrazaba con todas sus fuerzas, y me susurraba al oído: «Cuando se vaya papá, batalla de gritos, ¿vale?». Nos queríamos tanto… Adoraba a mi hermana y le fallé.

Abríamos el balcón y nos poníamos a gritar con todas nuestras fuerzas. La gente se paraba al oírnos, y nos buscaba con la mirada, y les hacía gracia descubrir a dos niños en el balcón, saludándoles divertidos. «¡Hola! ¡Holaaaaa!» Elegíamos una persona al azar, y ganaba el que conseguía que se volviese cuanto más alejada estaba de casa; y ya era la bomba si conseguíamos que nos saludara. Las fronteras límite eran dos: cuando iban hacia la iglesia de Santa Bárbara, y pasaban la floristería, o si iban en sentido contrario, y llegaban a la altura de la pastelería la Duquesita, ya cerca de la calle Hortaleza. Entonces, la misión era casi imposible. Una vez Paloma lo consiguió, pero se quedó afónica durante varios días. Era divertido. Paloma nunca me falló, siempre estaba ahí para ayudarme, para protegerme, para escucharme.

Tenía diecisiete años, y había hecho realidad mis sueños: estudiar Arquitectura. Estaba muy nervioso antes del examen final. Paloma decidió llevarme a la escuela en su coche y quedarse en la cafetería con unos amigos, esperando a que yo terminase. Le preocupaba verme tan alterado. Yo había dejado de tomar la medicación desde hacía unas semanas, pero no le dije nada para no preocuparla. Eso significaba que tenía cierto descontrol, irritabilidad, pero también las ideas bullían con más fuerza en mi cabeza. Nos pusieron un ejercicio de imaginación sobre el cuadro de Goya Saturno devorando a su hijo. Esa imagen siempre me había obsesionado. Me excitaba sobremanera trabajar en ella. Imagino que veía a mi padre devorándome, sin compasión. Empecé varias veces el dibujo, siempre con un carboncillo muy blando…, trazos muy poco definidos. Pero no me gustaba y lo borraba con un trapo de algodón, una y otra vez. Esperaba que, de golpe, mi mano empezara a manchar ese papel siguiendo un impulso irracional, sin control… Sombras… Colores… Manchas… Imágenes que llegarían de repente, sin el filtro del cerebro. De la emoción, de las tripas, directamente a la mano. La idea que me bullía era una especie de caos, de cuerpos desmembrados… Rojo, negro, gris. Quería, al final, trabajarlo con tinta china para endurecer los contornos de la imagen. Y previamente tratar los volúmenes con colores densos, muy concentrados, por los que resbalara la tinta. Sobre todo el rojo. Una explosión de sangre que cubría los espacios en blanco. Me había dejado algunas cosas que necesitaba en la taquilla. Bajé a buscarlas, mientras en mi cabeza se agolpaban imágenes y más imágenes de esa pintura terrible y desoladora. Algún compañero que se cruzó conmigo en las escaleras comentó que iba hablando solo, muy exaltado. Llegué al pasillo donde estaban todas las taquillas de los alumnos. Caminaba y golpeaba cada una de ellas con la llave del candado, arañándolas. Lo hacía de una manera instintiva, sin pensarlo, sin tomar ninguna decisión previa. Abrí mi taquilla, allí guardaba pinturas acrílicas, gouache, acuarelas, carboncillos, reglas, cartabones, recipientes para la mezcla de los colores, varias hueveras de plástico con restos de pigmentos, trapos… Todas las cosas que necesitaba para pintar. Dicen que durante varios minutos me quedé quieto mirando el interior de la taquilla, golpeando machaconamente con la llave, y que comencé a hablar, a dar gritos. Parecía una terrible discusión. Un enfrentamiento enloquecido. «Discutías como si hubiera alguien dentro de la taquilla… Te llamé, pero no me hiciste ni caso. Gritabas como un loco.» Eso me dijo mi amigo Gabriel. Entonces empecé a golpear la taquilla con las manos, mientras seguía gritando, mientras sacaba todo lo que había dentro, arrojándolo contra la pared. Estallaron los botes de pintura, y los frascos de tinta china, los esmaltes… Y comencé a mezclar los colores con mis propias manos, sobre la pared del pasillo, mientras seguía murmurando palabras ininteligibles. No hacía caso a nadie. Gabriel se asustó y se fue a avisar a mi hermana, que estaba en la cafetería de la escuela. Bajaron alumnos y algún profesor que trató de persuadirme, pero para mí ellos no existían. Yo seguía dibujando círculos y espirales concéntricas de diferentes colores, y cabezas desencajadas, y bocas abiertas de par en par, mientras gritaba muy enfadado: «¡No… no… no!». Todo era caótico. Eso me dijo mi amigo días después. Mezclaba tintas muy oscuras, negras, azules, con pigmentos de un rojo muy intenso… La sangre en la boca de Saturno, goteándole por la barbilla, por el cuello. En medio de esa maraña escribí: «NOOOOOO!!!!». Repetidas veces, con tamaños de letra diferentes, con colores diferentes. Letras que parecían cuchillos ensangrentados que goteaban hasta el suelo. Luego caí extenuado y me quedé sentado con la espalda apoyada en la pared, repitiendo, una y otra vez: «¡No!… ¡Nooooo!». Mientras me golpeaba la cabeza contra la pared de un modo repetitivo y mecánico. Dicen que bajó el jefe de estudios, al que también ignoré, y entonces llegó Paloma, y les dijo que dejaran de agobiarme, y que se alejaran de mí, que estaba enfermo, que no me gritasen porque eso era mucho peor. Mi amigo alucinó, cuando ella se sentó a mi lado, y comenzó a hablarme en voz muy baja, sin llevarme la contraria. Pidiéndome calma, que me tranquilizase. Trataba de pasarme el brazo por encima de los hombros, pero yo no la dejaba, hasta que, poco a poco, me fui serenando.

Esa misma tarde, Paloma me llevó al hospital. Llegué muy tranquilo, sin recordar nada de lo que había ocurrido, sin entender por qué estaba delante de un médico. Mi hermana habló con él. Me tumbaron en una camilla. El médico me preguntó que cómo me sentía, yo le respondí que muy bien, que cansado. Mientras hablaba con él me di cuenta de que toda mi ropa estaba manchada de pintura, mi cara, las manos. No entendía nada. Pregunté varias veces por mi hermana hasta que la dejaron pasar. Quisieron saber si me estaba medicando, y yo les dije que lo había dejado desde hacía unas semanas porque me idiotizaba. Los médicos, finalmente, decidieron sedarme.

Estuve varios días ingresado en observación. Al final, dijeron que había sido un brote psicótico. Una alteración de la realidad. Y que esas crisis podían repetirse. Me pusieron una medicación que me dejaba todavía peor que la que tomaba antes, y que no debía interrumpir de ninguna manera. Que tenía que tener controles médicos periódicos para ver mi evolución. Eso se lo dijeron también a mi hermana. Ella me visitaba cada día, y me daba ánimos, y me cogía de la mano. Y sabía que no estaba solo. Mi padre apareció una mañana, iba con el uniforme de general. Le vi hablando con el médico, luego entró en la habitación. Y no recuerdo lo que me dijo, pero sí su terrible mirada de desprecio.

Lo que ocurrió esa tarde, lo que mis amigos y Paloma me contaron días después, lo apunté en uno de los cuadernos. Quizá en uno de color tabaco. Lo empecé cuando tenía diecisiete años. Mi vida reflejada en diferentes cuadernos. A veces me espanta lo que he escrito en esas páginas.

Cierro los ojos, estoy cansado… Me sobresalta el ruido de una moto. A veces pasa alguna más allá del cruce y luego se aleja, pero esta se acerca a casa. Es raro, casi nadie pasa por este camino. Me acerco a la ventana y veo la moto. Parece que va a tomar el camino de la carretera que conduce al pueblo. Se detiene un momento, duda, seguramente se ha perdido. El motorista saca algo del bolsillo, puede ser el móvil. Estará consultando el GPS. Ahora, dará media vuelta y se alejará por la carretera. Arranca la moto y no, no se aleja, viene directo hacia aquí. Siento un cierto desasosiego, sorpresa. Desde que envié mi regalo estoy inquieto, esperando… Detiene la moto al lado de la valla y se baja. Oigo el sonido de la campanilla de la puerta del jardín. No me apetece recibir ninguna visita. No tengo ganas de hablar con nadie. Me he acostumbrado a vivir solo, sin sobresaltos. Seguro que me preguntará cómo se llega al pueblo, o yo qué sé. Vuelve a sonar la campanilla. Salgo al porche, bajo las escaleras y abro la puerta… El motorista se quita el casco y sonríe. Es un chico fuerte y bastante joven.

—Buenos días —me dice—. Es difícil encontrar esta casa.

Esta casa… Entonces, no se ha perdido. No viene a preguntarme cómo se llega al pueblo.

—Sí, bueno… Está un poco apartada.

Me doy cuenta de que estoy tenso, en estado de alerta… ¿Qué querrá?, eso me pregunto, mientras trato de mantener la calma. Él parece muy tranquilo.

—No me he cruzado con nadie desde el desvío. Nadie a quién preguntar… Caminos de tierra que no aparecen en el GPS, sin ninguna indicación, como un laberinto, y por fin he dado con su dirección. Parece la casa de una película de misterio… Apartada y solitaria en medio de los árboles.

—¿De misterio? Nunca lo había pensado. ¿Qué quiere?

—Le traigo un paquete.

—A mí. ¿Un paquete para mí? ¿Está seguro?

—Calle del Enebro, sin número.

—Sí, esta es la calle del Enebro.

—Alejandro Ortiz. ¿Es usted?

—Sí, soy yo.

Un paquete… Nadie sabe que vivo aquí… Bueno, ellos sí lo saben. Seguro que lo saben. Este joven, entonces, puede ser alguien enviado por el grupo. Alguien que viene a amenazarme, a joderme, a darme una paliza, a decirme: «Te vamos a matar, ¿me oyes? Gilipollas. Si nos pones en peligro te meteremos una bala en medio de la puta cabeza…». También puede habérmelo enviado otra persona… Paloma. Claro, puede ser Paloma. Eso tendría sentido, y sería maravilloso, aunque lo lógico sería que me hubiese enviado una carta, y no un paquete. Es absurdo.

—¿Le pasa algo? ¿Se encuentra bien?

—¿Qué? Sí, sí… No me pasa nada.

Y no es cierto. No sé lo que hacer. ¿Y si, con algún pretexto, entro en casa y cojo la pistola de mi padre? Eso sería una buena decisión. Pero no hago nada. Me quedo quieto.

—Saca un paquete envuelto en papel kraft de color negro, atado con una cuerda no demasiado gruesa. En la escuela, usábamos este papel para los collages. Me lo da. Casi no pesa, es como si fuese una caja vacía. Miro la dirección y el nombre, y no hay duda, va dirigido a mí. No tengo ni idea de lo que puede ser… Qué imbécil soy… Un regalo. Eso es… Un maldito regalo. Siento la respiración entrecortada… El sudor helado en la frente.

—Firme aquí —me dice, y extiende un cuadernillo de notas—. ¿Tiene un boli?, porque el mío no va… Se ha quedado sin tinta.

—Sí, claro, un boli… Espere un momento. —Entro en casa y dejo el paquete encima de la mesa. Cojo un bolígrafo. Tengo una sensación extraña, de desasosiego. ¿Miedo?… Sí, miedo. ¿Qué esperaba, que el grupo no hiciese nada, que se quedasen esperando tranquilamente? Miro el paquete nuevamente. Tengo que coger la pistola.

—¿Me da un vaso de agua?

La voz del mensajero me sobresalta. Se me cae el bolígrafo de la mano. El joven se agacha y me lo da.

—¿No le habré asustado? Es que tengo una sed terrible. Y por aquí no hay ni un bar, ni nada de nada.

—No, no te preocupes.

Pero sí, me ha asustado. Noto mis movimientos torpes… Voy a la cocina. Mi cabeza no deja de ir de un lado para otro. Cojo un vaso, me tiembla la mano. Mientras lo lleno de agua, pienso que estoy en peligro. Y que tengo que hacer algo rápidamente. La pistola de mi padre está en la mesilla. Debo cogerla, porque ese chico… Ese chico ¿qué? ¿Me va a matar? Es absurdo. Ya lo habría hecho… Todo lo que está ocurriendo es normal. Un joven me trae un paquete. Y tiene sed. Eso es todo. ¿Eso es todo?

Le doy el vaso de agua. Se lo bebe de un trago. No hay nada en él amenazante, ni su forma de mirarme, ni sus gestos. Parece un joven agradable.

—Sí que tenías sed. —Trato de controlar mi ansiedad, que él no note que estoy asustado.

—¿Vive solo?

—¿Qué? —Me sorprende su pregunta. ¿A él qué le importa con quién vivo? ¿Por qué ha entrado a casa? ¿Para beber agua?

—Que si vive solo. Perdone, soy muy curioso… No tiene por qué contestarme. Mi chica dice que soy un poco cotilla. Es que, joder… Vaya sitio para vivir, ¿no? Vamos, que si a usted le gusta, pues cojonudo. Y claro, si vive aquí, es que le gusta. Pero es que le ocurre algo, y se puede dar por jodido. Ni gritos, ni nada… ¿Quién va a oírle? Nadie. Un perro. En estos casos, es una buena compañía… Ladra si oye algo raro. Un perro grande, claro. De esos que intimidan a un desconocido. Pero usted no tiene perro.

Me está amenazando… Quizá ha venido solo para eso. Primer aviso: una amenaza.

—No, no vivo solo… —le miento. Y me siento ridículo mintiéndole. Y no sé si está jugando conmigo, riéndose de mí. Y no sé qué es lo que va a ocurrir en los próximos segundos.

—¿Me echa una firma?

—Claro. —Firmo en el recibo. El joven me da una copia.

—Yo, desde luego, no podría vivir aquí solo. Soy asustadizo. Vamos, que si hay que dar una hostia a alguien se le da, y punto. Pero es que se oye cada cosa… Dos rumanos entran en una casa… Y ya sabe lo que ocurre. Se acabó. Un arma… También eso estaría bien… Por si acaso, ¿me entiende?

—Le entiendo… Por aquí no pasa nada de eso. Nunca ha pasado. Es un lugar tranquilo, solo eso.

—Bueno, gracias por el vaso de agua… Pero yo, si fuera usted, tendría tres o cuatro perros. A mi chica le encantan… Que siga teniendo suerte. Aunque nunca se sabe… Una noche le toca a uno, y otra… Se acabó la suerte. Adiós.

Vuelve a sonreír y se va… Salgo al porche. Le veo subir en la moto y me quedo más tranquilo cuando le veo alejarse. Sabe que vivo solo, sabe que tengo miedo… Desaparece al final del camino de tierra. ¿Y si todo es como parece?: alguien muy hablador me trae un paquete y se va. Alguien que quizá tiene tanto miedo como yo… Fin de la historia. La verdad es que estaría bien tener un perro. Pero ya ¿para qué?43

Una caja vacía. Eso es lo que parece. Una caja vacía que me envía… ¿Quién? Desenvuelvo el paquete. Efectivamente, es una caja de cartón de color blanco. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar dentro. Levanto la tapa y siento un escalofrío. Me tiemblan las manos. Dentro de la caja hay un pequeño pájaro, parece un ruiseñor. Un pequeño ruiseñor muerto… Gotas de sangre en el fondo de la caja, a su alrededor… Tiene atravesado el cuerpo con… Parece una astilla afilada. Trago saliva. Siento lástima por ese pequeño pájaro. ¡Son ellos!… ¡Son ellos! ¡Joder! Me devuelven el regalo… Saben que he sido yo… Y me avisan. Primero un pequeño pájaro muerto. Luego un maricón, como tú, también muerto. Plumas de color azul manchadas de sangre. Y me acuerdo del pájaro que de niño vi en casa, o lo imaginé… o lo soñé. Mi madre me dijo: «Dibújalo, Alejandro». Y lo hice. En algún lugar tengo una acuarela de ese pequeño pájaro azul vivo y libre. Salió volando por la ventana del cuarto de baño. No hay ningún mensaje dentro de la caja. Ninguna nota. Nada de nada. Solo un pequeño pájaro azul. Es un regalo terrible, cruel. La muerte es así. Y ahora, ¿qué hago? Me pueden estar vigilando. Así que debo mantener la calma. Si estuvieran seguros de que he sido yo, no me habrían enviado un regalo con un mensajero. Una paliza para divertirse y luego un disparo en la cabeza, y se acabó. Así que estoy en peligro, pero aún tengo algo de tiempo. Debo actuar con cautela. Seguramente hay una lista con diferentes nombres. Y han enviado otros regalos a otras personas de las que también sospechan. Bueno, lo que está claro es que debo darme prisa y terminar mi plan cuanto antes. Mañana ver al notario y poner en orden todos los papeles. Al menos, ahora tengo una certeza: mi regalo les ha inquietado, y su venganza será despiadada. Siento lástima del pequeño pájaro azul. Lo enterraré en el jardín.

—————————————

Autor: Rafael Herrero. Título: El fin de las dulces mentiras. Editorial: Alrevés. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

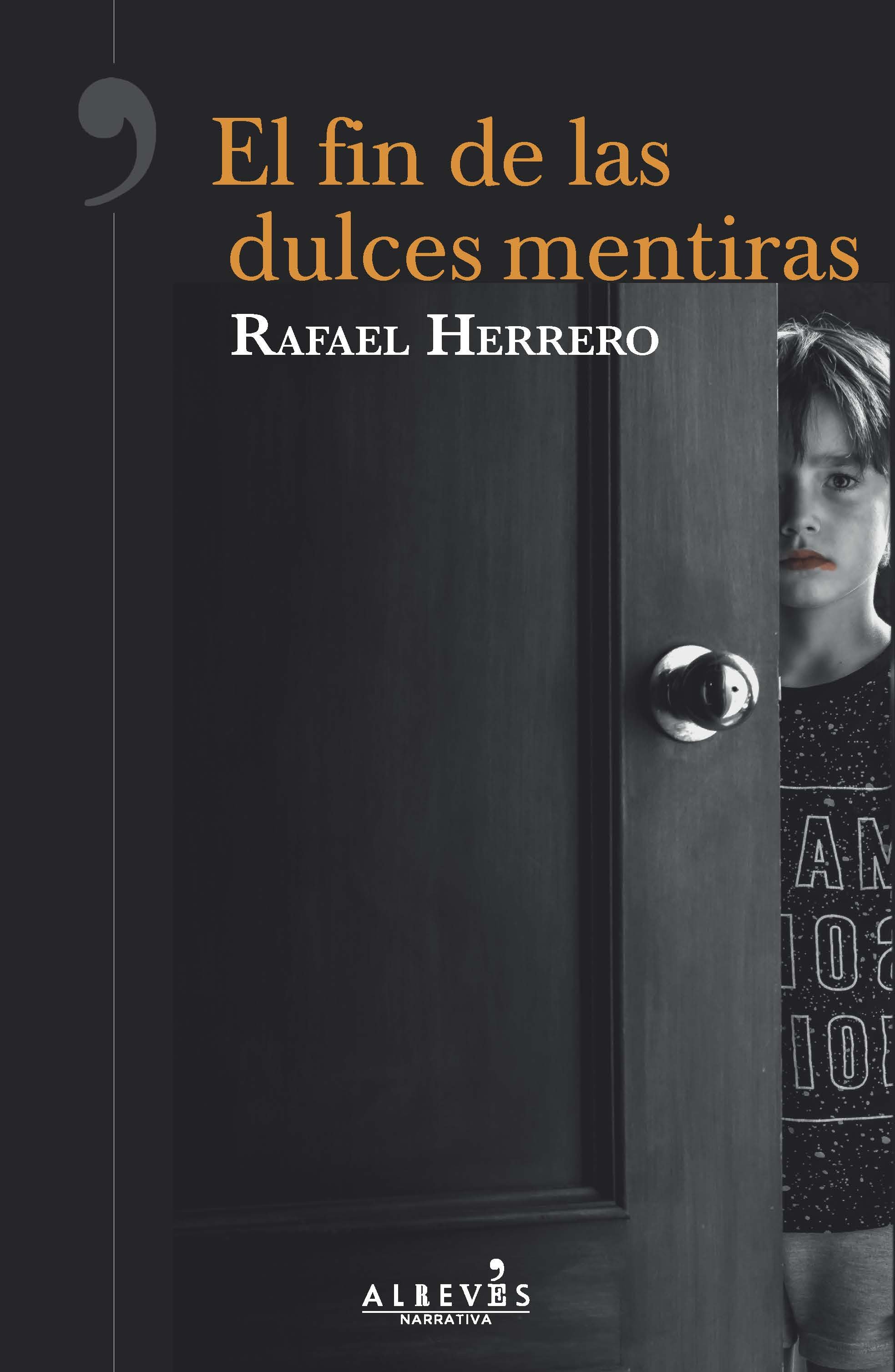

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: