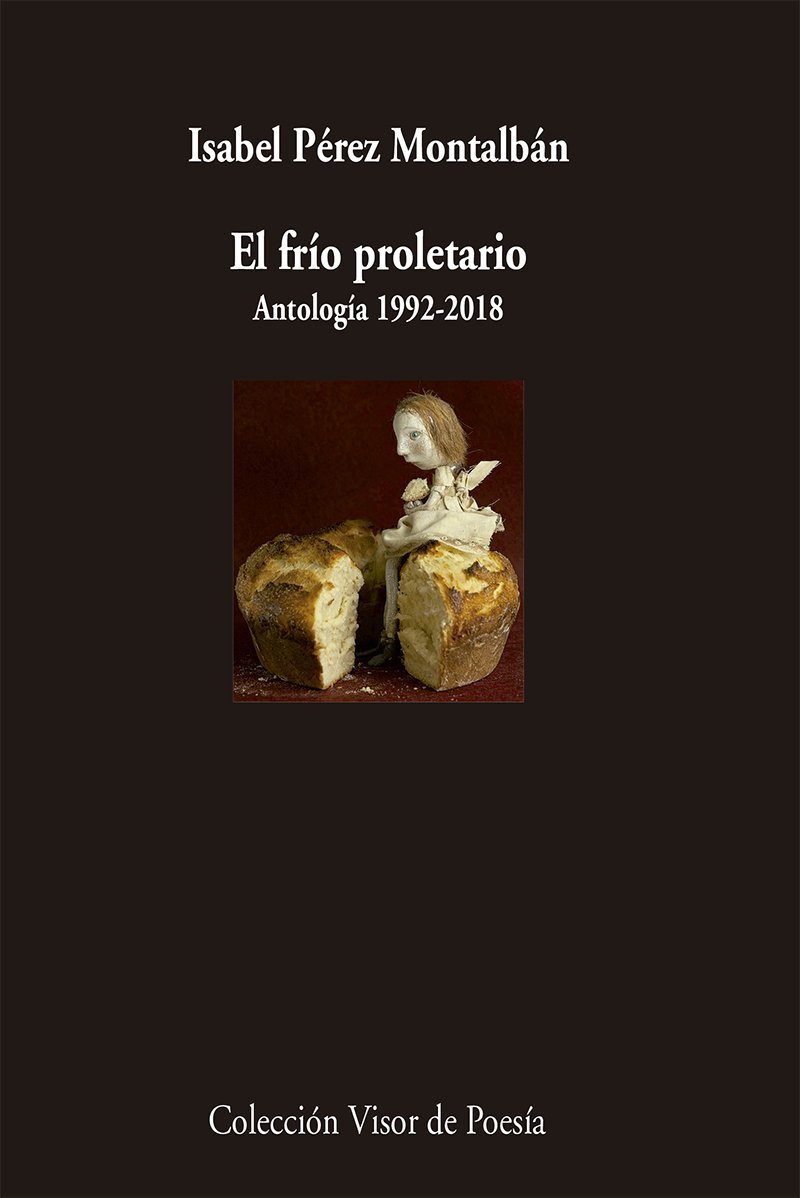

La obra de Isabel Pérez Montalbán ha sido considerada por los críticos como iniciadora de la “poesía de la conciencia”, una poética que se opone al sistema capitalista desde la crítica contemporánea, la memoria histórica y el compromiso. A continuación reproducimos varios poemas incluidos en El frío proletario, libro publicado por Visor.

CLASES SOCIALES

Los pobres son príncipes que tienen que reconquistar su reino.

Agustín Díaz-Yanes.

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto

Con seis años, mi padre trabajaba

de primavera a primavera.

De sol a sol cuidaba de animales.

El capataz lo ataba de una cuerda

para que no se perdiera en las zanjas,

en las ramas de olivo, en los arroyos,

en la escarcha invernal de los barrancos.

Ya cuando oscurecía, sin esfuerzo,

tiraba de él, lo regresaba níveo,

amoratado, con temblores

y ampollas en las manos,

y alguna enredadera de abandono

en las paredes quebradizas

de sus pulmones rosas

y su pequeño corazón.

En sus últimos años volvía a ser un niño:

se acordaba del frío proletario,

(porque era ya substancia de sus huesos),

del aroma de salvia, del primer cine mudo

y del pan con aceite que le daban al ángelus,

en la hora de las falsas proteínas.

Pero su señorito, que era bueno,

con sus botas de piel y sus guantes de lluvia,

una vez lo llevó, en coche de caballos,

al médico. Le falla la memoria

del viaje: lo sacaron del cortijo sin pulso,

tenía más de cuarenta de fiebre

y había estado a punto de morirse,

con seis años, mi padre, de aquella pulmonía.

Con seis años, mi padre.

PUENTE ROMANO

He tardado treinta años

en nombrarte sin miedo ni vergüenza.

Treinta años sin saber

cómo quererte o cómo hablarte.

Sin acertar ni atreverme siquiera

a decir me has abandonado, madre.

Pero nunca te odiaba.

Me decían que habías muerto

en el centro de un río,

que te arrojó tu propio impulso

desde un puente romano hasta el caudal.

Y yo, que era muy niña,

me conformaba entonces.

Porque los niños ignoran la muerte.

Solo notan la ausencia

y aprenden a borrar con goma blanca

el lápiz de la risa y el abrigo.

Luego crecí deprisa. Con la herrumbre

me salieron el pecho y los demonios.

Y fui para buscarte a un cementerio

—en zona no sagrada, prevista para herejes—

y no encontré tu lápida tan limpia,

pues te habían sacado de tu tumba

mucho antes de que yo llegase.

Que ya nadie pagaba tu reposo

y sin aval los muertos se confiscan,

pierden su propiedad y sus derechos.

No obstante, conseguí un certificado

oficial de difunta con la fecha incorrecta:

por él me concedieron una beca de estudios.

Sin vida me has servido

como un seguro contra incendios.

Desde tu fosa común me mirabas

tomar apuntes y comprarme libros,

y tal vez te sentías complacida

como cualquier madre al final de un curso

cuando su hija le trae buenas notas.

Me pregunto por qué te quisiste morir

tan de pronto y tan joven todavía,

qué síndrome o locura

nubló la transparencia del camino

y te condujo a los barrancos,

al término interior de los relojes

y a las profundidades

de una corriente caprichosa.

¿Por qué? ¿Por qué aquella mañana

te despertó el estrépito y la furia?

¿Fue mi llanto de niña enloqueciéndote

el que te abrió la puerta de la calle?

¿Fue mi llanto la luz al fin de un túnel?

¿Quién alumbró tus pasos por el frío

y te indicó el lugar exacto de caer?

¿Quién te quitó la ropa y te subió al pretil?

¿Quién te empujó?

¿Quién me empujó al río de la orfandad?

He tardado treinta años de preguntas

en pensar demasiado y sin hacerlas,

ya que nunca has venido a contestarme.

He tenido vergüenza de estar sola.

Y he mentido y he dicho

que eran otras las causas de tu muerte.

Con infantil tijera recortaba

a mi medida tu memoria estéril.

Y no puedes culparme

por la amnesia de ti, por mi mal modo

de inventar tu silencio vagabundo.

Soy grande ahora. Tu adulta presencia

ya no me haría un daño irreparable.

He bajado a las minas más profundas,

al anónimo lecho de los muertos más pobres,

a la cripta más honda de los parias.

He bajado a sacar tu cadáver sin rostro,

a extraer tu dolor,

tu corazón herido y putrefacto

y el útero que nueve meses

podría examinar tus restos

de madre y de mujer suicida,

y deducir las pruebas semiocultas.

Pero nadie investiga.

He querido saber, he preguntado.

He visitado el barrio y la náusea

donde vivimos: la casa pequeña,

el mundo todavía más pequeño,

la libertad pequeña en la cocina.

Así he visto el cansancio tirando de tus brazos,

el hormigón de las horas tapiando el horizonte,

y cerca el río como una autopista

en la que hundirse y estrellarse.

Pero nadie investiga, nadie recuerda ya

los días y el escombro

oscureciéndose en los cuartos,

la cena escasa, el sueño intermitente

de los hijos, la fiebre y el hombre lejos.

Te desentierro igual que a un fósil,

te recompongo, retiro los líquenes

y abrazo con cuidado tu esqueleto.

Que tu osamenta diga lo que tú no dijiste:

los motivos de fuga y de abandono

sepultados durante tantos años

de orgullo olvidadizo.

¿Es que te golpeó tan brutal la desgracia?

¿Es que tus hijos talaron los árboles

de tu cordura y tu alegría?

Madre, ¿acaso sin dientes yo mordí

tu placenta con tal desolación

que no cicatrizó tu vientre nunca?

Si como dicen me parezco

a ti igual que una sombra,

¿vas a llevarme por tu río

hasta el mar que vierte en la noche?,

¿vas a decirme alguna vez

qué hicimos mal tus huérfanos

que mereció un castigo tan injusto?

Porque tú desconoces esta herencia

de oscuridad sin fin que nos dejabas.

Y antes de abandonar el nido,

a través de las lágrimas miraste

que tus niños dormían

con la respiración convulsa y débil

que precede al espanto más terrible.

¿Estaba tu mirada tan violeta de invierno

que no notaste la espesura gris

de nuestro desamparo?

¿No oías nuestros gritos hundiéndose

en el pozo de nieve de aquel amanecer?

Tú ignoras que el propio padre esparció

un puñado de niños por la extensión del tiempo,

caídos a su suerte, como granos

diseminados por los surcos.

Yo aparecí de improviso un mal día

en la resaca grande de una guerra,

en la gran casa de unos combatientes

vencidos cara al sol,

en la última cosecha de una familia grande.

Yo no te quise nunca, ya que tú no existías,

pero tampoco pude odiarte.

En el temblor del agua te imagino

muriéndote, muy pálida,

abandonada al cauce y la tragedia,

lavando tu tristeza en la rutina

caudalosa del fondo.

Me dejaste viviendo en los márgenes negros

de la lluvia perpetua y de la pólvora

como en un vertedero de criaturas.

Para siempre humillada, me quedé

quieta en la orilla, viéndote morir.

Con siete años estuve a punto

de ahogarme en un afluente de tu río.

¿Fueron tus brazos desde el fango

los que tiraban de mi cuerpo frágil

hacia abajo, negándome el oxígeno?

¿O me salvaste tú, sosteniéndome a flote

para que no sufriera el plomo de la asfixia?

Rescatada de la corriente,

fui solo un bulto que arrojaron

sobre cerezas de hule, encima del mantel

extendido en la hierba.

Mientras volvía a la vida, alguien dijo

que mi destino era el agua: la búsqueda

o el accidente del agua, la caja

y la sepultura del agua.

Muchas veces soñé pesadillas de fiebre

cuando el aire pautado me faltaba.

Y en medio de los oscuro abrí los ojos

y no estabas delante ni detrás

ni aparecida entre los muertos.

Madre, yo no sé perdonar

ni rezar por las noches ni creer

que existes invencible en otra vida,

inmaculada de golpes rabiosos

y anestesiada como un ángel.

No lo creo y por eso no has bastado

treinta años de extravío,

desnuda a la intemperie de los ácidos,

para apartarme de treinta mil fuegos

provocados con tu mecha de ausente.

No te maldigo. Cuento ahora

el peligro en el tiempo y las lentejas

maternas que jamás tuve en mi plato.

Cuento cosas tendidas de un alambre

con descargas eléctricas. Soy la nocturnidad.

Y bebo leche que no es tuya.

Y me pregunto qué lluvia láctea

te sedujo en el frío de noviembre,

en ese día equivocado y cruel.

En ese día, ¿qué santa oración

de funerales cantaron los tuyos,

si ni la Iglesia quiso concederte

sagrada sepultura y paz cristiana?

¿Por qué no me contestas?

Por lo visto mi voz no es tan hermosa

como la de la muerte. Y no la escuchas.

Porque no hay madres resurrectas.

No es verdad el consuelo de los rezos.

No es posible saldar toda la culpa

errante de las ánimas benditas.

Y yo no te recuerdo ni al mirar

tus fotos o las mías: no apareces

como un fantasma al trasluz de la tarde,

no me desvela el sueño tu murmullo.

No llegas y me dices niña,

mírame, porque nunca te he dejado.

No es verdad que te quiero sobre todo.

Es mentira la sangre.

ME ACUERDO DE OLVIDARTE

Tus hijos no te olvidan,

decía la corona funeraria entre claveles rojos

de rojo combatiente y comunista,

de rojo terminal que se desangra.

Y de la catarata altísima del tiempo

hacía mucho tiempo que te habían tirado

desde tu propio olvido.

Mientras caías, yo —desde mi olvido

salado y mi distancia— preguntaba por ti,

buscándote en trayectos de memoria,

en pasados color de viejo siena.

Urdía mi estrategia de preguntas

al asalto de algún pariente tuyo,

que me contaba de otro.

He sabido conductas de algún otro,

de una historia senil tiznada de carbón

y corrosivo escape.

Me hablaban de alguien parecido a ti:

un hombre ya mayor que se perdía

dando vueltas y vueltas en su barrio de siempre.

Un paseante que volvía siempre

confuso del enredo de la calle,

con el susto de un ciego acechando en los ojos,

con la velocidad clavada al corazón.

Alguien inerme de pronto en la prisa

desconocida de su acera,

que regresaba de milagro, muerto

de miedo y de torpeza y de vejez

hasta entrar aliviado al calor de su casa.

Ese otro eras tú mismo en esa casa

de otra ciudad que la suerte te impuso

después de echarte de tu hogar

campestre con geranios en el patio.

Y aunque no te gustaba el nuevo piso,

al calor del brasero y las noticias

ibas guardando el recuerdo y las dietas.

Te ibas blindando de infancia y de códigos

preventivos que solo tú entendías

en el cansancio largo de vivir.

Mirabas el horizonte de vivir

y latía el cansancio y la amargura

que te implantaron los doctores

en esos hospitales de todos los remedios.

Tantos años adictos a la medicina

y al reposo absoluto de los huesos

ya te estaban sobrando.

Por eso aquella tarde cediste como el junco

que un huracán venciera. Y te caíste

a lo tonto, queriendo y sin querer.

Eran serrín tus huesos sin querer,

polvo de noventa años de batalla.

Era tu cuerpo un planeta raquítico

que no se distinguía en el espacio.

Así que no sirvieron ya las curas

en aquel sanatorio de la sierra.

Y te fuiste apagando lentamente,

consumiendo el contagio de los días

y las noches primaverales.

En las muertes primaverales

el sicario aparece por la noche

para no detener la floración.

De madrugada vino, por tanto, la agonía,

me han contado de ti o de algún otro,

pero no supe nada hasta que el timbre

sangrante del teléfono me despertó a las nueve.

No me avisó el presentimiento.

Parecía mentira: era domingo.

Cualquier día de mayo y de domingo

no resulta propicio para el luto.

No fue fácil saltar de golpe la distancia

que había entre tu muerte y mi armadura.

Viajé a través del sol. Junto a la carretera

vi prados de amapolas

y vi a una niña antigua jugando de tu mano.

Pero no quise ver la mano

sin vida del cadáver que tal vez eras tú.

No te hubiesen gustado los bonitos elogios

que pronunció solemne

el cura de tu barrio, que no te conocía.

Entre claveles rojos de comunista viejo,

estaba tu ataúd frente al altar.

No te habría hecho gracia,

si no hubieras perdido la memoria de ti,

que te adornaran con misas y flores.

Con aquella corona: Tus hijos no te olvidan.

—————————————

Autor: Isabel Pérez Montalbán. Título: El frío proletario. Editorial: Visor. Venta: Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: