La educación moral de una sociedad depende de los relatos que estimulan su fantasía. Por eso la ética occidental debe tanto a sus novelistas. Siglos antes de que apareciera la novela, la literatura antigua ya contaba con textos en los que fulgían como el bronce los ideales que aún hoy inspiran y promueven el progreso moral. Por El fulgor del bronce desfilan los viejos héroes homéricos, la reina Tomiris, san Alejo Mendigo, los sabios del Talmud, un grupo de valientes samuráis y hasta algún rey de los vikingos, en cuyas gestas y aventuras se entretejen los ideales que inspiran las mejores virtudes de la Civilización. Una indagación en esa frontera fértil en que la filosofía se funde con la literatura: un ensayo ameno, chispeante, escrito en prosa clara y tersa.

Zenda adelanta el prefacio que Francisco Giménez Gracia firma para este libro, editado por Reino de Cordelia.

***

Prefacio

En el principio era el Verbo…

San Juan

La novela sería la causa y Europa el efecto. Así más o menos se formula una idea que comparten Félix de Azúa, Cioran y Milan Kundera, quien la expresa con estas palabras:

La sociedad occidental tiene por costumbre presentarse como la sociedad de los Derechos Humanos; pero antes de que un humano acceda a sus derechos tiene previamente que haberse constituido como individuo, considerándose a sí mismo y siendo considerado como tal. Esto no habría sido posible sin la larga práctica de las artes europeas y de la novela en particular, pues en ella aprendió el lector a asomarse a las vidas del prójimo e intentar comprender aquellas verdades que difieren de las suyas propias. En este sentido, lleva razón Cioran cuando define la sociedad europea como «la sociedad de la novela» y cuando llama «hijos de la novela» a los europeos.[1]

Mi propósito es asomarme por detrás de esta idea y mostrar que existen algunos textos en la Historia de la Literatura Universal que han crecido en la consideración de la Historia del Espíritu merced a ese fermento ético al que aluden estos autores. Me refiero, y ésta es la gracia, no a esas novelas que, sin más, nos acostumbran a curiosear en la vida de los otros (“être curieux de l’autre”, dice Kundera); sino a textos premodernos que contienen momentos de verdadero reconocimiento de las virtudes y los ideales de la modernidad, pese a que sus autores vivían inmersos en sociedades tradicionales fuertemente estamentadas en donde no cabía concebir un contexto ético que diera por sentada la existencia del menor atisbo de dichas virtudes modernas.

Las sociedades tradicionales (mal que les pese a los antropólogos, que tanto se enamoran de sus buenos salvajes) consideran a todos los miembros ajenos a la tribu como infrahumanos, cuando no algo peor. Incluso la Europa premoderna (mal que les pese ahora a los medievalistas, que tanto se enamoran de sus siglos oscuros) entendía la Humanidad como un repositorio de muy distintas “dignidades”, según se tratase de un marqués, un obispo, un hidalgo, un villano, una doncella, un judío, un tártaro… Bien es verdad que el Cristianismo y la Filosofía Grecorromana aportaron ideas y razones que armaban, por así decir, el encofrado de la ética moderna; pero el edificio no se concluye hasta, al menos, la redacción de la Constitución Americana. Y aún en los albores del siglo XIX la idea de una Dignidad Humana Universal todavía resulta nueva, estrafalaria y revolucionaria. De modo que tenemos buenas razones para sorprendernos éticamente frente al descaro con que algunas ideas modernas se asoman desde ciertos textos de la Antigüedad. Y más nos hemos de admirar cuando comprobemos que esa modernidad aparece sin que los autores de los textos sean conscientes de ella. Quiero decir que los textos de los que se ocupa este ensayo saltan todos ellos por encima de su tiempo, pero nada nos permite afirmar que lo hagan de un modo consciente, esto es, alentados por un elaborado y sistemático razonamiento lógico filosófico, dado que, por más que los filósofos tendemos a olvidarlo, la Lechuza de Atenea alza el vuelo al atardecer, cuando ya se han retirado los actores y sólo queda la ciudad vacía.

Como estamos todavía en el Prefacio, voy a permitirme no explicar cómo veo posible que un autor salte por encima de su tiempo, sino que me limitaré a mostrarlo por analogía. Sabemos por Borges[2] que una de las tardes del verano de 1797 el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge tomó una buena dosis de opio y se retiró a dormir la siesta. Antes de coger el sueño, leyó unas páginas sobre Kublai Kahn. El opio hizo germinar aquella lectura y, al cabo de un par de horas, el poeta despertó con la certidumbre de haber compuesto (o más bien, recibido) un poema de unos trescientos versos que describían un palacio perdido del gran Kahn. Lo recordaba con toda claridad, palabra por palabra, y pudo transcribir de corrido unos cincuenta versos, antes de que una visita lo interrumpiera. Luego ya le fue imposible recuperar el resto, y nada ni nadie le pudo ayudar, pues Occidente no había oído hablar jamás de dicho palacio, cuya primera y única noticia, repito, le llegó a Coleridge a través del sueño. El fragmento rescatado se publicó en 1816 y muchos críticos entienden que se trata de lo mejor que escribió el poeta. Swinburne (nos dice Borges sin precisar la cita) sentenció que este poema roto es el más alto ejemplo de la música del inglés y que el hombre capaz de analizarlo podría destejer un arco iris. Pues bien, en 1836, es decir, veinte años después de la aparición pública del poema, en París se editaba una historia universal escrita por un persa, Rashid ed-Din, en una de cuyas páginas se lee lo siguiente: “Al este de Shang-Tu, Kublai Khan erigió un palacio, según un plano que había visto en un sueño y que guardaba en la memoria”. Borges formula así el enigma:

Un emperador mogol, en el siglo XIII, sueña un palacio y lo edifica conforme a la visión; en el siglo XVIII, un poeta inglés que no pudo saber que esa fábrica se derivó de un sueño, sueña un poema sobre el palacio. Confrontados con esta simetría […], ¿qué explicación preferiremos?

Cabe hablar de casualidad, de un dibujo trazado por el azar…; pero eso, como sabe cualquier aficionado a la Filosofía, es tanto como decir que somos incapaces de encontrar una explicación. Podemos optar también por una solución de tipo religioso (el alma de Kublai se habría adueñado de la de Coleridge para hablarle del palacio), pero Borges prefiere apartarse de este tipo de respuestas. Más bien se inclina a pensar que el Universo, por razones del todo incomprensibles para nosotros, quiere o necesita ese palacio soñado; o bien (y esta es una solución que seduciría a los viejos gnósticos que tanto irritaban a san Agustín) que acaso exista un Arquetipo, una forma universal que esté ingresando paulatinamente en el mundo. Su primera manifestación fue el palacio soñado por Kublai. La segunda, el poema soñado por Coleridge. Quien los hubiera comparado habría visto que eran esencialmente iguales. El hecho de que del palacio sólo queden ruinas y que el poema esté inconcluso invitan a Borges a pensar que la serie aún no ha tocado a su fin, que el arquetipo aún tiene que manifestarse de nuevo.

Aquí vemos cómo el surgimiento de un poema puede arrastrar tras de sí un enigma cuya comprensión cabal implicaría el entendimiento total del universo. Dicho de otro modo: no podemos saber cómo es posible la coincidencia entre el sueño de un emperador mogol del siglo XIII y el sueño de un poeta inglés del siglo XVIII sin saber antes los mecanismos más profundos que causan el ser del mundo. Pues bien, al menos de momento, quiero pensar que los fragmentos de modernidad ética que aparecen con una anticipación de siglos en las obras de las que se ocupa este ensayo son también una especie de Arquetipos que el Universo necesita no menos que el palacio de Kublai y que se han ido abriendo camino por sí solos, sin el concurso consciente de los escritores, a través de algunas de las obras más deslumbrantes de la Historia de la Literatura Universal, unos textos cuya cabal comprensión, en efecto, es tarea pareja a la de destejer la trama de un arco iris. A eso vamos, a partir de ahora.

***

[1] Kundera (1994). Azúa (2011), en la entrada dedicada a la “Novela”. Cioran, (1973), en “Más allá de la novela”. Las referencias se detallan en el capítulo final dedicado a la bibliografía.

[2] Borges (1976), en “El sueño de Coleridge”.

—————————————

Autor: Francisco Giménez Gracia. Título: El fulgor del bronce. Literatura antigua y progreso moral. Editorial: Reino de Cordelia. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

BIO

Francisco Giménez Gracia (Madrid, 1961) vive en Murcia. Profesor de Filosofía, en la actualidad trabaja como técnico de gestión cultural. Traductor de Platón (El Parménides) y de John Locke (Los dos ensayos sobre el gobierno civil), ha publicado también una novela policíaca (Sacristanes y proxenetas), varios ensayos (La leyenda dorada de la Filosofía y La cocina de los filósofos), un libro de aforismos (El espejo de la diosa) y un volumen de relatos (La ruleta coja y otros cuentos libertinos). Ejerce, además, como comentarista cultural en varios medios escritos y radiofónicos, donde se suele ocupar de novela gráfica japonesa, gastronomía y literatura antigua.

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

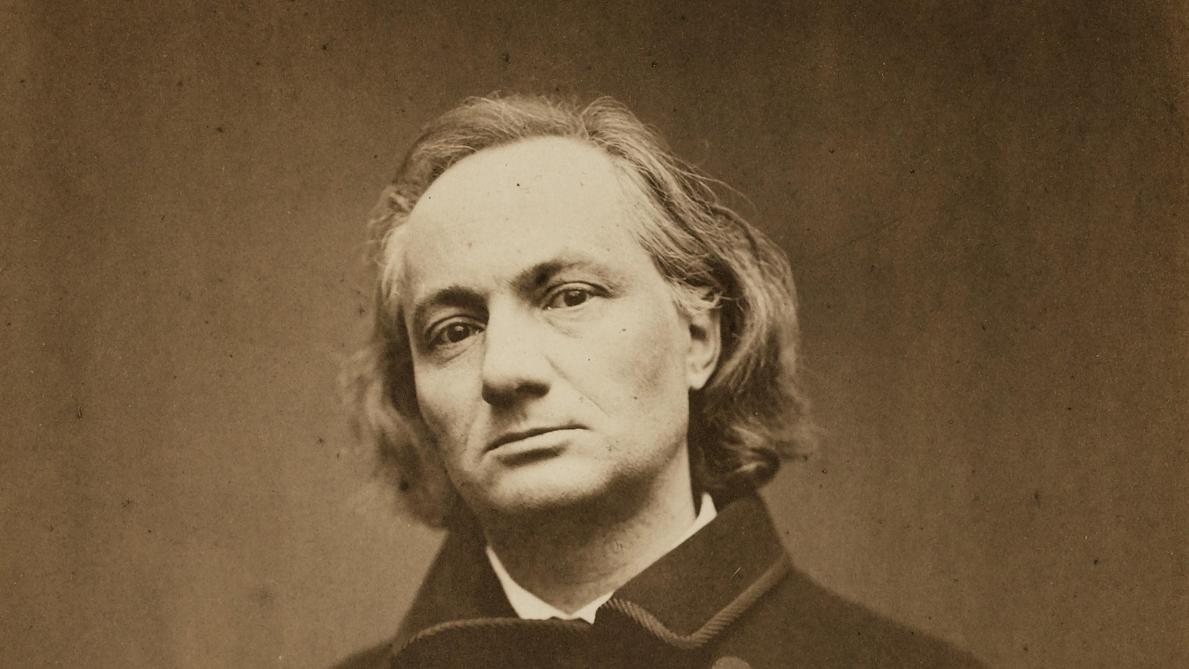

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Intrigante esta reseña. Puede ser interesante este libro. Intrigante e interesante la historia del palacio de Kublai. Interesante e intrigante la referencia a los arquetipos y a la teoría de la sincronicidad. Todo ello muy junguiano. Entender el universo, un afán activo desde los tiempos del inicio del logos, quizás mucho antes, desde el mismo meollo del mito. Quizás todo esté grabado previamente en nuestra química cerebral o tengamos un grupo de genes arquetípicos.

Pero, bueno, ahora mismo cualquier libro de este tipo, la reseña y mi comentario pueden ser tachados de eurocentrismo… y las modas, las pasajeras tendencias tendenciosas, no son arquetipos.