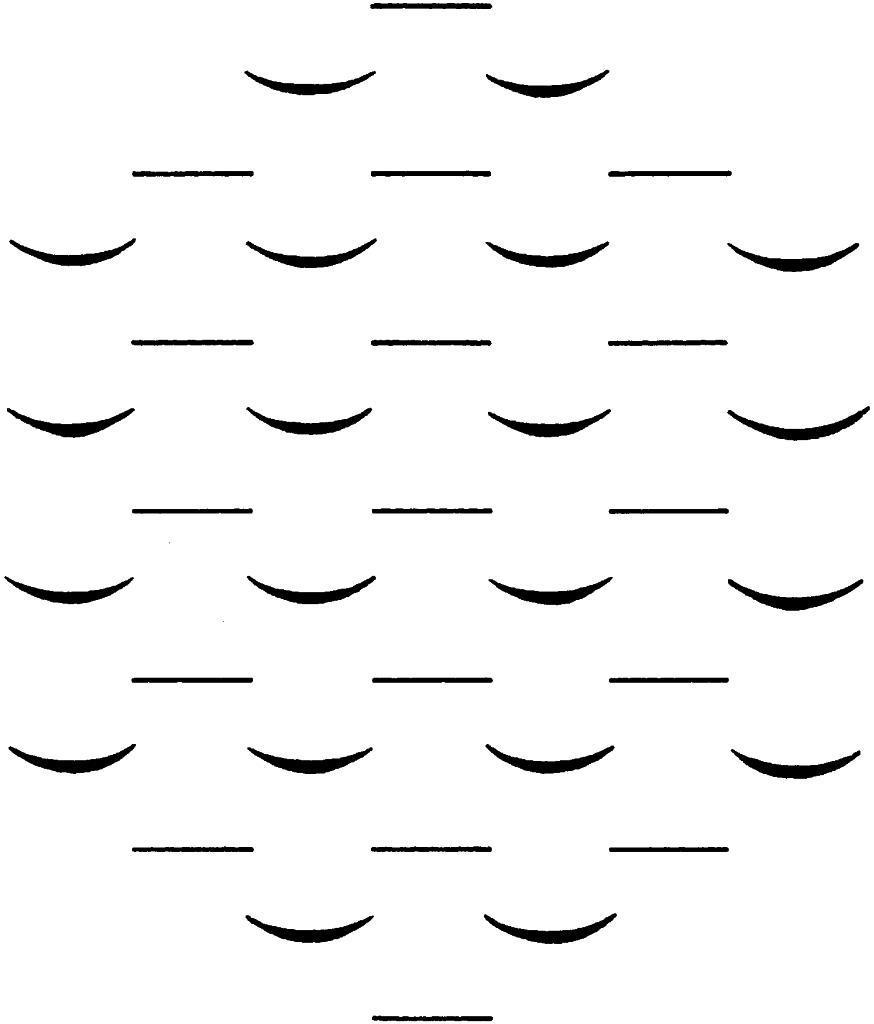

Portada: ‘Canción nocturna de los peces’, de Christian Morgenstern.

Polonio: ¿Qué leéis, señor?

Hamlet: Palabras, palabras, palabras…

Todo comenzó con la inocencia de nuestros primeros padres (Homero, Dante, Cervantes y otros) quienes, decididos a superar la imperial noción de la realidad, apostaron por la cosa literaria como alternativa. Joyce, en París, le dio este sabio y básico consejo a una entonces joven Djuna Barnes: «No copie la realidad, invéntela».

Así que me instalé en ella.

Me acerqué primero, por motivos de simple economía, a la poesía —lo hice con intención prosaica— y poco después pasé a la prosa de ficción —esta vez con miras líricas—. Pues bien, confieso que aún hoy, tantos años después, sigo asomándome al misterio de la palabra escrita (incluidos el ensayo y el teatro) con la misma sensación expectante de entonces. Como en el famoso símil de Horacio, Ut pictura poesis, confieso que para mi gusto también la poesía es tal que la narrativa, y viceversa. Porque todo escritor —ciegamente enamorado como un pipiolo de la palabra y sus indescriptibles efectos— esconde un poeta ya que la poesía es el núcleo del invento.

Frente a las ataduras del realismo no pocos narradores decidieron, y aún lo hacen contra viento y marea, apostar por las fórmulas líricas antes que por la estricta exposición de la anécdota (que también); a la vez que muchos poetas se han inclinado por construir sus poemas a partir de historias argumentadas y ofrecerlas, formalmente, como si de prosas fragmentadas se trataran, en un vago retorno a las técnicas de la antiguamente llamada «poesía épica», sólo que esta vez las hazañas y sus paisajes se centran en la intimidad del autor. (No sé si procede citar aquí, simplemente a modo de ejemplo, la llamada «poesía de la experiencia» y sus monólogos dramáticos, y digo que no sé si procede la referencia porque yo a esa clase de nomenclaturas de púlpito y cátedra no les hago demasiado caso, aunque las respeto: es mi problema, lo admito).

Es que yo, en lo que se refiere al realismo, no he llegado a comprender su apabullante dominio de la escena, ya que en mi opinión el mero ejercicio de la literatura hace que uno vaya perdiendo el sentido de la realidad —admitamos que a veces incluso de un modo quijotesco—. De manera que puedo entender el éxito del realismo desde la perspectiva de un lector adocenado —lo puedo entender sin llegar a compartirlo—, pero me cuesta horrores asimilarlo desde la posición del escritor. Si consultamos en un diccionario la larga lista de antónimos para la entrada «realidad», entre otros muchos encontraremos «ilusión», «fantasía», «leyenda», «milagro», «ficción»… Más claro, el agua.

Acojámonos, pues, a la esperanza de un reencuentro con la palabra y sus preciosas incógnitas y, atendiendo al consejo que nos da nuestro decimonónico e injustamente olvidado Antonio Ros de Olano, aprendamos a leer pensando que lo que leemos fue escrito con el sentimiento (El doctor Lañuela).

Cuando releo Los cantos de Maldoror, Una temporada en el infierno, Eugenio Oneguin, los Poemas en prosa de Vallejo u Ocnos, por nombrar a bote pronto, inevitablemente acabo atrapado en la consabida cuestión: ¿es poesía narrativa o es prosa lírica?… E indefectiblemente me consuelo con un furtivo «qué importa eso». Es literatura mestiza e insuperable, y ya está. Y me tranquiliza saber que alguien tan poco sospechoso, y siempre aleccionador, como Thomas Mann nos advirtiera de que «en los géneros del arte importa sobre todo el arte y no los géneros». Modestamente añado que todo escritor, incluso al escribir una carta comercial o un email de pésame, persigue el rutilante efecto poético —así funciona su oficio—, entregado en cuerpo y alma a ese bendito juego o afán que, por el mero hecho de ser escritor, le exige buscar la misteriosa belleza de las palabras hasta debajo de las piedras, en el reino de los merucos.

Me lo repite Baudelaire en nuestras plácidas veladas de insomnio y esplín: «Sé siempre poeta, aun en la prosa», me aconseja ese francés de pelo verde. Y yo, habitante de mi cama (aspirando a formar parte de la silente hermandad de los Oblómov, donde ya figuran ilustres predecesores como Proust, Colette, Edith Wharton, un joven Samuel Beckett u Onetti), comienzo a farfullar espontáneos rezongos y me adentro, desnudo y frágil, en el chaparrón de reverberos que traen consigo los espejos de la melancolía, sintiéndome poeta de cabo a rabo, bardo incipiente a la caza del verso esquivo. Es entonces cuando me pongo a escribir como un loco y sin ningún tipo de red protectora. Escribo a pelo y a voz en grito. Grito:

«El alma de un viejo poeta vaga por la gotera

con la triste voz de un fantasma friolero»

Es lo que deja apuntado en mi cuaderno el poeta del esplín.

En una supuesta confrontación entre realismo e idealismo (¿pero es que hay literatura no idealista?) siempre saldrá ganando el segundo concepto, dado que mientras éste admite en su seno sesgos realistas, el otro no parece dejar hueco para idealismo alguno. A este propósito, me viene a la mente el caso de César Vallejo. ¿Cómo es posible que casi diez años después de publicar Trilce (1922), ese mosaico poético abierto a todas las vanguardias, el peruano haya escrito, y publicado (1931), su novela El tungsteno, texto endeble e inflado de un indigenismo maniqueo a golpe de realismo social? Comparemos la defensa folclorista que presenta esta novela con la subyacente inclinación antropológica de Los heraldos negros. Dado que hablamos de un mismo autor, el resultado no ha de ser otro que la constatación de la relevancia del lenguaje poético en manos de un poeta esencial que, sin embargo, parece pintar poca cosa en la narrativa, salvo cuando ejecuta sus poemas en prosa. A lo mejor es que el ejercicio de la poesía y el de la narrativa casan mal. Ahora que lo pienso, así, de buenas a primeras, no se me ocurre nadie que haya sido un gran poeta y a la vez un gran novelista o cuentista, y viceversa. Si lo hay, no doy con él de un modo espontáneo.

Mallarmé desmontó el tinglado poético al uso.

«Oh, espejo, agua fría que el tedio logró ver congelada»

Con él la poesía inició una aventura introspectiva, onírica, semántica…, como yendo al encuentro de una prosa heterodoxa; aventura que desde la otra orilla comenzó a fraguarse al mismo tiempo, manteniendo ocupados, se me ocurre citar, a tipos de la talla de Nerval, Valéry, Jarry el patafísico, Roussel…

(Sólo me salen franceses, carajo…)

La apoteosis de semejante introspección poética culminará con las vanguardias, el surrealismo y todo eso —ay, los ismos consecuentes—. Inmediatamente antes y después del surrealismo pululan por ahí el ideograma de Apollinaire, la poesía gráfica (v.g. el poema de Morgenstern titulado Canción nocturna de los peces), incluso el poema óptico de Man Ray o la poesía fonética —viva Karawane, viva la onomatopeya—, la conocida como poesía hermética o el poema oscuro, desnudo y seco de Beckett. O sea, la poesía, a partir de Mallarmé, se aleja de la ortodoxia explícitamente lírica fiel a los corsés impuestos por la métrica, la rima, la estrofa y todo eso, favoreciendo una nueva poesía culta, experimental, ahora sazonada con las osadías del psicoanálisis y enfocada, para bien o para mal, al enaltecimiento del Yo, la voz interior, la estructura, la importancia de cada palabra y sus caleidoscópicas resonancias, el fenómeno sensitivo, la abstracción, a veces el simple juego, el cadáver exquisito e incluso el antipoema.

A su vez, siguiendo eso que Octavio Paz definió como «la tradición de la ruptura», la novela o el cuento (porque aquélla comienza a adelgazar en dirección a éste) experimentaron el mismo proceso que la poesía, solo que en dirección contraria, pasando de la preponderancia argumental y ordenada a la del estilo (ojo, no necesariamente barroco). Es decir, la exaltación del adjetivo, la oferta lúdica, la literatura incómoda y la grotesca, la complejidad sintáctica a favor de la belleza resultante, incluida la sorprendente desnudez de las palabras, o su sexo, la libertad discursiva y pronominal, el monólogo interior o lo que haga falta, el uso desinhibido de la figura retórica o el realismo mágico. Se comenzó a gestar la mejor literatura del siglo XX que, mira por dónde, es el verdadero Siglo de Oro de la literatura a nivel global. En definitiva, la novela dio paso, mejor dicho recuperó una prosa lírica y desembarazada.

Es posible que en la actualidad nos hallemos inmersos en un irrevocable cambio de tiempo en los extraños verbos posesivos que nos gobiernan, abrazando un nuevo presente, el presente indefinido, cómodamente encadenado a las consabidas fórmulas del realismo, un presente estanco del que no merece la pena hablar porque hay muy poco que decir acerca de él.

Es evidente que antes del realismo había literatura y creo, y a menudo intento desesperadamente proclamarlo a los cuatro vientos, que después también la habrá, pues cada día que pasa veo más claro que el futuro de la novela está en el Quijote. Y el Quijote ya no nos lo quita nadie. En cambio el futuro de la poesía no sé por dónde ha de caer. A lo mejor también está en el Quijote. O, como diría uno de nuestros primeros padres putativos, William Faulkner, que me aspen si lo mío no es cuestión de fe.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: