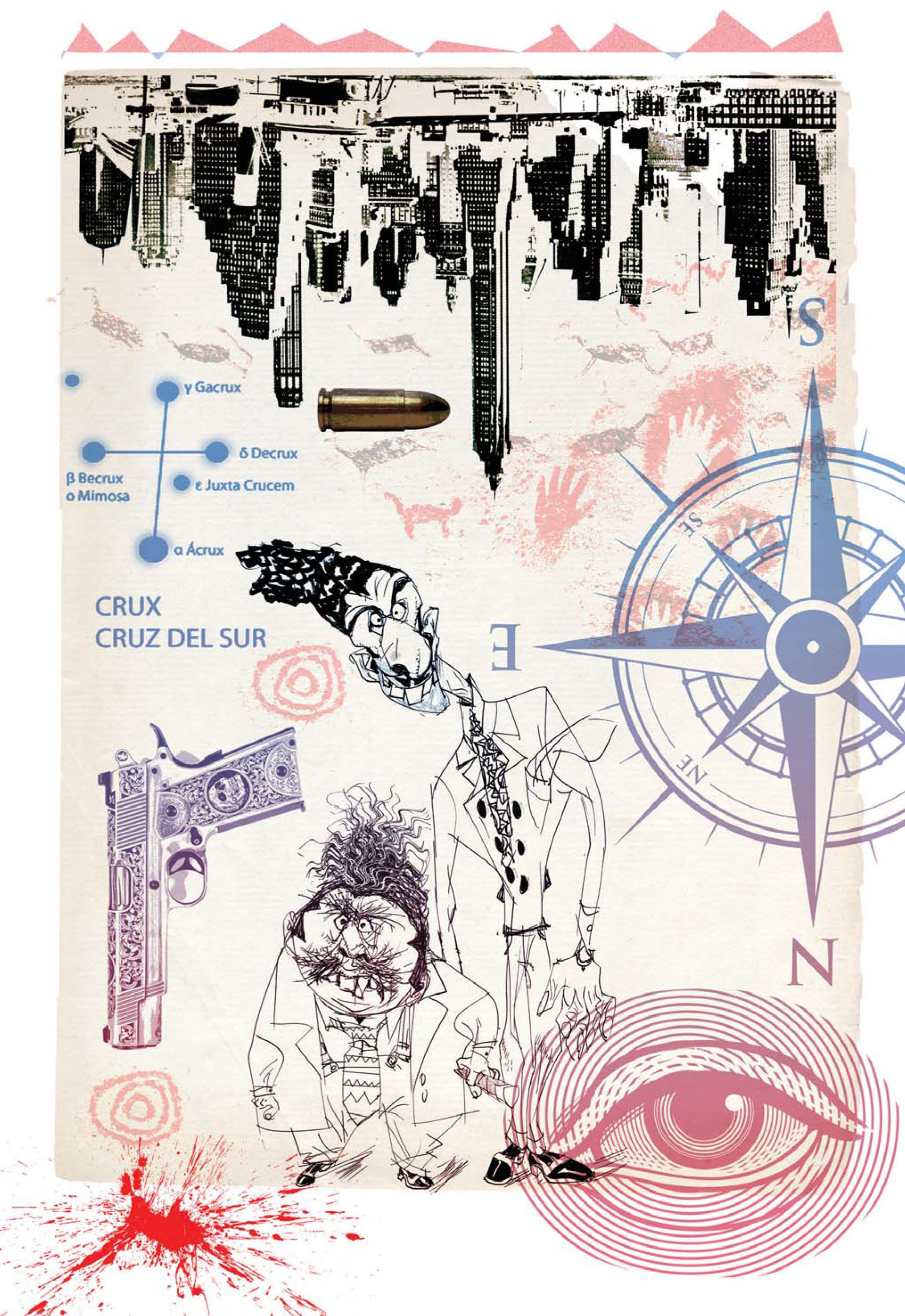

En El indio cíclope (editorial La Huerta Grande), de Guillermo Roz y Oscar Grillo, los temibles y grotescos hermanos Diotisalvi controlan todos los negocios ilegales de Nueva York. Un día, y por sorpresa, el multimillonario Camello Horovitz los destierra con su nuevo imperio del terror. El Viejo Camello sólo dejará retornar la los Diotisalvi a N.Y. con una condición imposible, un milagro que consiga la forma de quitarle la doble horrible joroba, por la que se ha ganado el mote de Camello. Los italianos Diotisalvi iniciarán una aventura enloquecida en busca de la llave del milagro, que los llevará hasta Ushuaia, fin del mundo. Allí se cruzarán con el mellizo albino de Carlos Gardel, el hijo perdido de Charles Darwin, un torero madrileño con sus toros, una mujer que cruza la Patagonia a pie y se convierte en negra, un dinosaurio, un barco gigantesco, una cantante de jazz olvidada, el japonés creador de Godzilla y a una india que habla en 364 lenguas. Y a un Cíclope, ese misterio, esa leyenda, ese fenómeno capaz de mil y una maravillas.

1

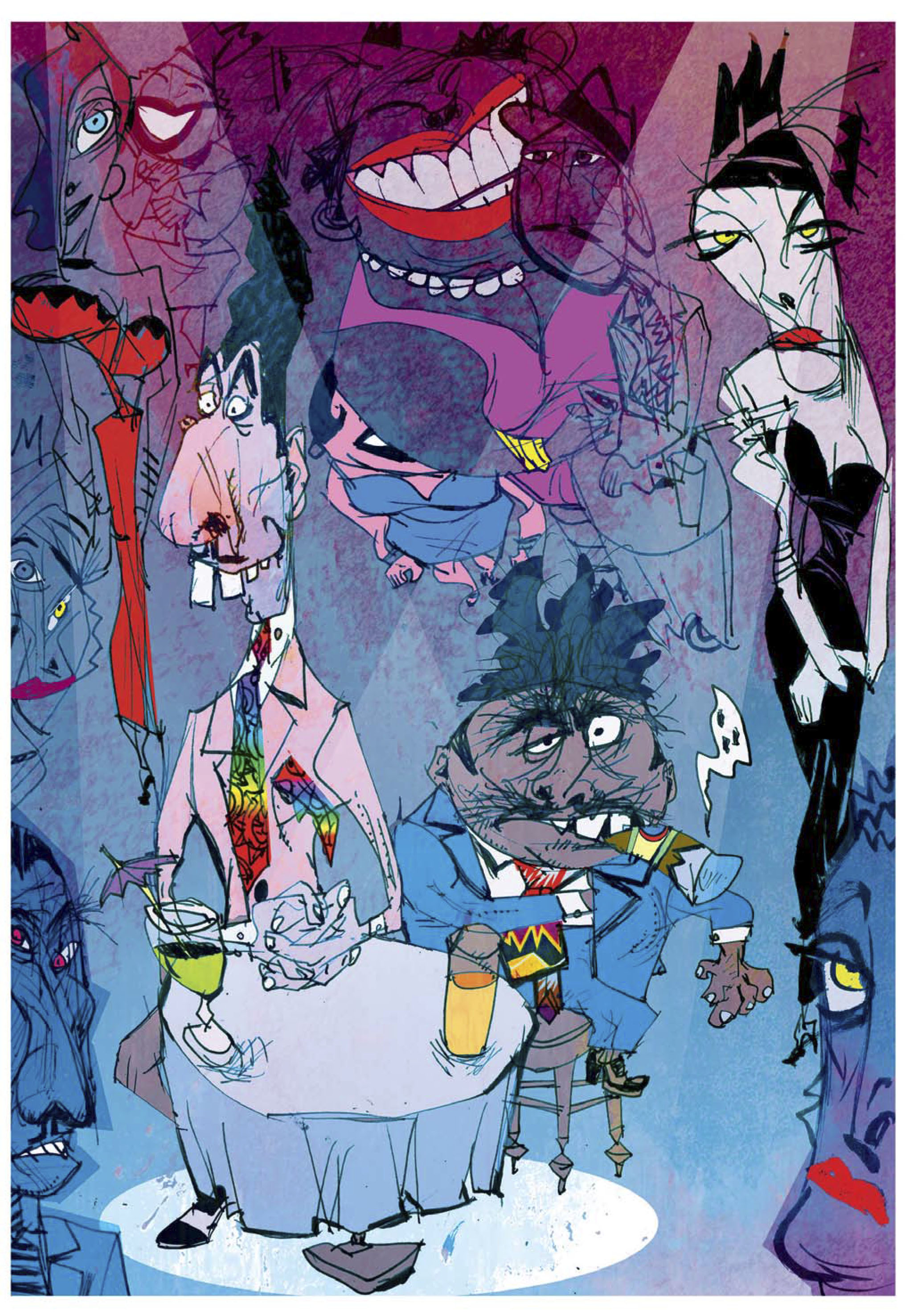

Los duendes de la noche neoyorquina, el jazz y el alcohol, las luces de las estrellas y una luna de cocaína en el cielo, hicieron que olvidaran la advertencia. A ciertos hombres les cuesta reconocer que la desgracia se atrinchera detrás de las cosas bonitas de la vida y que si una voz de confianza te advierte que no debes visitar el Welmin’s Cabaret, no debes visitarlo. Pero allí están los dos, necios y puntuales en medio de la bola de humo y del gentío. Cuánto los excita la bienvenida de las luces de neón, el abrazo del contrabajo y los murmullos de las escobillas, cuánto los malcrían las miradas reverenciales de los que les temen con razón, las caricias de las plumas de ganso de Cathy, el calor de las nalgas bucólicas de Jenny que se les posan en las rodillas y el frescor de los tragos especiales de Petra, que les sella las copas con un beso de carmín alemán.

Son los hermanos Diotisalvi. Ahí están los dos, tamborileando los dedos sobre esa mesita ridícula que solo ocupan ellos y que ha de quedar vacía si ellos no asisten. Quién diría que el impulso de aquellos ancestros sicilianos que habían jurado que en la familia y en el esfuerzo real reside la clave del éxito, se viera por fin reconocido. Quién diría que los alaridos de aquellas bocas manchadas de tuco, habrían de espolear con tanto vigor la capacidad de esfuerzo de los dos inmigrantes, levantados con el sol del atardecer día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, para delinquir por las tardes, las noches y las madrugadas, como Dios Manda.

Esas dos caras, allí donde las ven, son la de los capos de la Mafia de Nueva York. Esta noche en el Wellmin’s, después de matanzas necesarias, sobornos generosos con los que saben ser generosos y descomunales golpes de suerte, pueden decirse a sí mismos que la misión está cumplida. Sí, señor. El trabajo continuado en el mundo del crimen ha sabido granjearles el control de todos los vicios imaginables y negocios de alta rentabilidad que una organización ilícita pueda llevar a cabo en la city.

Tony, el menor de los dos Diotisalvi, es el escuálido y narigón, disléxico y afónico, una sonrisa a toda hora, un amor de muchacho. Mírenlo cómo se ríe de todo, cómo se yergue en sus dos patas traseras como una foca flaca, cómo se limpia la boca con el mantel. La única novia que tuvo lo dejó después de confesarle: «Eres más corto que las mangas de un chaleco». Él, mientras ella se largaba, se había quedado mirándola con la cara torcida de un perro triste pero manteniendo una sonrisa y una esperanza: volverá pronto y la besaré en la boca. Tony no había entendido la frase del chaleco ni ninguna otra que ella le hubiera dicho. Acaso por esa candidez, ocupa con diligencia el rol de secretario virtual del otro, del mayor, el jefe.

Beny es el rechoncho, bajito, nariz chata de uno que boxeó en los sueños y en la realidad le apareció la nariz de boxeador, un párpado caído y la maldad en el alma de un diplomado en la Universidad de la calle. Es de los que cuando no tienen problemas, se compran los zapatos de una talla menos, para poder quejarse. Es de los intuitivos con suerte, de los que se están probando la ropa del muerto mientras el muerto todavía está vivo, de los que se ríen a carcajadas cuando una vieja se cae en la calle. Santa Ágata —la patrona de Sicilia que él venera por sobre todas las cosas— cuando repara en Beny se pregunta: ¿cómo el Señor pudo haberlo hecho tan malo y tan tonto a la vez?

Por momentos, el tan malo y tan tonto a la vez, recuerda la advertencia, entonces se queda estudiando las caras blancas y grises que flotan sobre el humo del Welmin’s Cabaret, las muecas que chupan cigarrillos, abren las bocas para festejar un chiste, lamen la oreja de otros, destapan una botella con los dientes. Beny quiere adivinar un peligro, pero no, no quiere arruinarse la noche con habladurías. Todo está en su lugar, no habría porqué temer ni mantenerse alerta. Además, ¡¿quién se atrevería a querer joder a los omnipotentes Diotisalvi, eh?! De todos modos, sus muchachos parapetados en zonas claves del lugar, están atentos. Esos muchachos con cuerpos de bulldogs, tres neuronas asmáticas y almas de muñecas.

***

En el otro lado de la ciudad, Aaron “Camello” Horovitz está pegado al teléfono, esperando noticias desde el Welmin’s Cabaret. Esa noche es la noche. El futuro alcalde de la ciudad —¡No falta nada para las elecciones que lo verán ganar!— acaricia el cocodrilo de oro que le sirve de pisapapeles, y piensa:

—Los Diotisalvi o yo. No hay sitio para los dos en esta ciudad mugrienta.

Los brillos del cocodrilo le rebotan en un diente de oro, el brillo del diente le rebota en un espejo, el espejo rebota el motivo odioso de su sobrenombre: su inmensa joroba partida en dos, el mal de su vida entera, el génesis de su rencor con el mundo, el estigma entre los estigmas de su existencia, la fuerza verdadera que le llevará a exterminar del suelo neoyorquino y estadounidense a ese par impresentable de espaguetis.

Horovitz había sido el chico de cuerpo horrible y de mente deslumbrante, la mejor de su generación, ése que tenía encandilados a maestros y profesores. Su brillantez tuvo que vérselas siempre contra los comentarios crueles de sus compañeros que lo bautizaron con el facilón Camello, y con la marginación de sus padres: no lo dejaron bajar a cenar con ellos hasta los doce años, edad en la cual no pudo más e intentó tirarse desde el tercer piso del castillo familirar. La aristocracia es así, shakesperiana. Los padres hechos de porcelana, en el salón inmenso, con pato a la naranja en las bocas delicadas y las burbujas del champán escapándoseles por las fosas nasales, discutían sobre física y política, religión y astronomía, solos o acompañados de sus amistades eminentes, arreglando en ciento veinte minutos delicados la actualidad de un mundo convulso. Así, lados por su mundo racionalista, sus padres le imaginaban futuros en los que el muchacho se convertía en un cartujo sembrador y cosechador de huertas monacales —siempre quedan de esas cosas en Italia o en Grecia o en Etiopía—; o manso conejillo de indias, cuerpo entregado a pruebas necesarias de medicamentos contra plagas incurables, ejemplar concedido a la ciencia para el perfeccionamiento del género humano.

Así crecía el pobre Aaron, dobladito hacia el suelo por el peso de su joroba, sufriendo en silencio, pero convenciéndose de que su supremacía intelectual lo llevaría hasta una oportunidad irrenunciable: la de reírse de todos los que se habían reído de él, la de marginar a todos los que lo habían marginado. La venganza es un plato que se cocina a fuego lento y se sirve ni un día antes ni un día después del que está señalado por el destino.

El Camello Horovitz se ha hecho mayor, muy mayor. Esta noche gasta con caricias a su cocodrilo de oro en la majestuosa oficina del Horovitz Building. Esa parte de la fortuna incalculable que ha cosechado no como cartujo ni como cuerpo entregado a la ciencia, sino como hombre de negocios, multiplicador ambicioso de la herencia, lumbrera de su generación como ya habían presagiado muchos. Ahora, sólo le queda un escalón para la gloria absoluta: alcanzar la alcaldía y erradicar el yugo de la mafia siciliana, o sea, a los Diotisalvi.

En una de las vueltas que le da al escritorio sobre el cual descansa el teléfono que todavía no suena, el hombre se detiene delante de las narices del cocodrilito de oro y le pregunta:

—¿Quién será el hombre más poderoso de la ciudad, belleza mía? ¿Verdad que será tu Aaroncito? ¡¿Verdad que sí, desgraciado?!

El cocodrilito sube y baja la cabeza en clara demostración de asentimiento. Él ríe y le besa el lomo dorado. No hay como una mascota sin vida para hacer feliz a un dueño tirano.

Podría estar tocando la puerta de Horovitz y también podría estar tomando un trago con los Diotisalvi, en el Welmin’s Cabaret. Pero no. Está en una terraza echando humo de tabaco cubano, viendo como las hebras se alejan como uno de esos tantos amores que deseó y siguió deseando. Es un hombre que sabe que aquella noche, la noche que él les señaló con desesperación a los Diotisalvi, puede ser la última de un tiempo de éxitos mafiosos, de alegrías criminales, de delicias varias junto al hampa.

Es Spurio, el abogado de los Diotisalvi. Un italiano noble aunque Beny siempre dudara de su relación con Horovitz, que venía de largo.

—¿Ma, Benito, cómo tengo que decirte que soy leal a La Famiglia, después de 30 años de trabajo juntos?

Beny lo miraba desconfiado y recordaba, siempre lo recordaba que Spurio —un abogado de los que sabe retirarlos de las celdas neoyorquinas en menos de veinticuatro horas— fue compañero de escuela de Horovitz. Sí, era verdad, y Spurio se afanaba en aclarar a los Diotisalvi que aquello podía ser una ventaja y no un motivo de dudas, que la Historia le daría la razón.

—————————————

Autor: Guillermo Roz y Oscar Grillo. Título: El indio cíclope. Editorial: La Huerta Grande. Venta: Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: