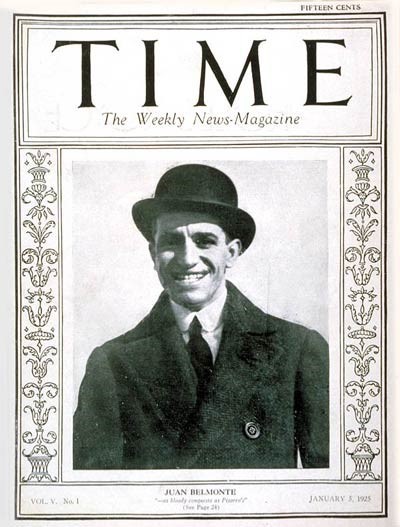

Chaves Nogales publicó en 1935 Juan Belmonte, matador de toros, una de las grandes biografías escritas en España durante el siglo XX. ¿Por qué elegiría a Belmonte para retratar la España de entonces, si nunca había pisado una corrida de toros? «Niña, saca el jamón, que viene Belmonte», decía la familia Chaves Nogales en su estancia madrileña. El periodista y el torero, dos sevillanos afincados en Madrid, congeniaron enseguida y se enriquecieron mutuamente para confluir en esta biografía que iba a ser clave para la construcción del «mito» alrededor de la figura de Belmonte. La novela, contada en primera persona a modo de anécdotas cortas, hace que el escritor «desaparezca» para mostrar el gran carisma del personaje, que pone voz a lo que resulta ser, además, uno de los mejores dramas humanos escritos en castellano. Así, se entreteje un relato en el que se reflexiona sobre diversos temas como la vocación, el miedo, el éxito, el fracaso, la muerte e incluso el suicidio.

Teniendo en cuenta que la perspectiva social sobre la tauromaquia haya evolucionado con los años, la vida de Belmonte sirve, en este caso, como un medio clave para comprender la España de entonces, con su política, su pueblo, su opinión pública y sus intelectuales. Juan Belmonte, de origen popular, amaba la lectura, y su figura no sólo despertó la inquietud de Nogales: el poeta Gerardo Diego escribió en 1941 su «Oda a Belmonte» (Yo canto a Juan Belmonte y / sus corceles / galopando con toros andaluces / hacia los olivares quietos, fieles, / y —plata de las tardes de laureles— / canto un traje —bucólico— de luces»). Federico García Lorca, por su parte, escribió: «Y Belmonte queda aislado, sin sol ni sombra, empapándose de toro como nadador en el mar y el niño de domingo, sublime y tranquilo, rodeado del aire conmovedor de las crucifixiones». Además, el torero era compañero de Ignacio Sánchez Mejías, cuñado de Joselito —a quien siempre catalogaron como su «rival»—. José Bergamín fue cronista de esta famosa competencia entre ambos —detrás de la que, en el fondo, se escondía una gran amistad—, y al principio se mostró «antibelmontista», aunque posteriormente rectificaría. Azorín, quedándose impresionado al verle torear, dijo: «En el momento de salir el toro, Belmonte se pasó la palma de la mano fuertemente por los labios. Este gesto nervioso me pintó un carácter».

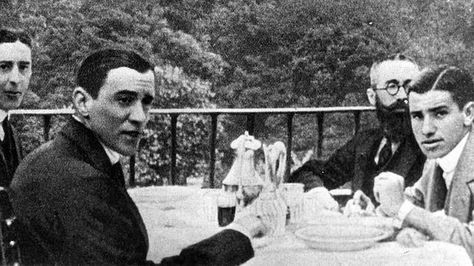

En la novela hay un apartado titulado «Mis amigos los intelectuales», donde el torero cuenta que formó parte de una tertulia junto a Valle-Inclán, Pérez de Ayala y Enrique de Mesa, entre otros. Según cuenta la anécdota, estos intelectuales quisieron hacerle un homenaje en un lugar del Retiro donde se reunía la gente más exclusiva de Madrid. Valle-Inclán, al no estar conforme con el sitio donde les pusieron, se dirigió al camarero con un tajante «¿sabes quién es este hombre?», señalando a Belmonte. Julio Romero de Torres, también miembro de la tertulia, pintó al torero en su Retrato de Juan Belmonte, novillero (1909). Además, un año más tarde fue pintado por Ignacio Zuloaga, considerado el último gran maestro de la escuela española de pintura.

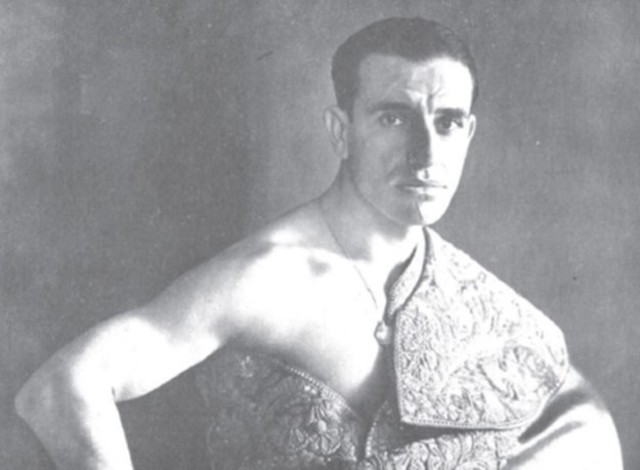

Belmonte, que acabó siendo «muso» de estos pintores, con cierto aire de icono de la moda, ni siquiera tenía su propio traje de luces en sus comienzos —que, según se cuenta, alquilaba—. Hijo de quincallero, se quedó huérfano de madre tempranamente y, mientras trabajaba de jornalero, toreaba «solo, desnudo y sangrante» en la dehesa de la Tablada, mientras su padre sacaba el negocio adelante («Luego, en mi casa, me esperaba el triste espectáculo de nuestra pobreza», contaba). Una de sus primeras corridas de toros fue en Valencia: «Me haré torero en Valencia o me matará un toro» […]. Los que presenciaron aquella corrida dicen que se asustaron al ver cómo toreaba aquel muchachillo desmedrado y mal vestido que era yo».

Pero en Juan Belmonte, matador de toros también hay éxito en medio de la miseria, hay fiesta y hay chulería, hay viajes y peripecias por Latinoamérica. El chico pobre, bajito e inculto había triunfado; se cuenta la anécdota de un periodista estadounidense que no se creía que Belmonte, con su apariencia, fuese torero: «¡Que no me mire más! Dígale también que los toreros no tienen que matar los toros a puñetazos, y, por si es capaz de comprenderlo, dígale, además, que el toreo es un ejercicio espiritual, un verdadero arte. Y que se vaya». Él verdaderamente concebía su arte como algo más místico que físico («Si en el toreo lo fundamental fuesen las facultades, y no el espíritu, yo no habría triunfado nunca»). Una espiritualidad que, según él, radicaba en alcanzar una completa abstracción:

«¿Qué había hecho yo? Prescindir del público, de los demás toreros, de mí mismo y hasta del toro, para ponerme a torear como había toreado tantas noches a solas en los cerrados y dehesas, es decir, como si estuviese trazando un esquema en un encerado. Dicen que mis lances de capa y mis faenas de muleta aquella tarde fueron una revelación en el toreo. Yo no lo sé ni puedo juzgarlo. Toreé como creía que debía torearse; ajeno a todo lo que no fuese mi fe en lo que estaba haciendo».

Belmonte, además, concebía su oficio como una «búsqueda de la verdad»: «Era yo un pobre hombre que creía estar en posesión de una verdad y la decía. La decía en todas las plazas poniéndome con el capote o la muleta en las manos delante de los toros, sin ningún artificio. […] Nadie creía que yo torease de una manera consciente y según arte. Les resultaba más cómodo pensar que yo era un chalao, un tipo temerario, un verdadero suicida de aquellos de “más cornás da el hambre”». Entre éxitos y fracasos, en esta obra también se encuentran recovecos oscuros dedicados al miedo y la muerte, que resultan ser las partes más brillantes de la narración. Llama la atención un potente diálogo con el miedo, que funciona como un personaje externo a él, y que resulta ser él mismo («No sé lo que harán los demás toreros. Al miedo yo le venzo o, al menos, le contengo a fuerza dialéctica […]. El miedo que se pasa en las horas que preceden a la corrida es espantoso. El que diga lo contrario miente o no es un ser racional»).

En cierto momento declara, de manera sorprendentemente directa, su deseo de suicidarse, donde cuenta cómo jugaba a ponerse su pistola en la sien («¿Para qué haces todas esas pantomimas si eres un cobarde, si no te vas a matar? ¡Si no es verdad que quieras suicidarte!») —Belmonte se suicidaría casi treinta años después de la publicación de este libro—. Su legado permearía al completo en la cultura popular: el cantaor Rafael Farina le dedicó «A la muerte de Juan Belmonte» («Y en tu finca de Sevilla, siempre de ti enamorada, te sorprende la enlutada sin claveles ni mantilla»), Rocío Jurado su «Ay, soledad» («Y en este verte y no verte rompe el vuelo una paloma, y suena aquella pistola que va cargando tu muerte»). La dramaturga Angélica Liddell publicó en 2021 Sólo te hace falta morir en la plaza, una obra teatral inspirada en el mito de Belmonte, con una frase que le dijo Valle-Inclán a modo de título: «—¡Juanito, no te falta más que morir en la plaza! —Se hará lo que se pueda, don Ramón —contestaba yo modestamente».

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: