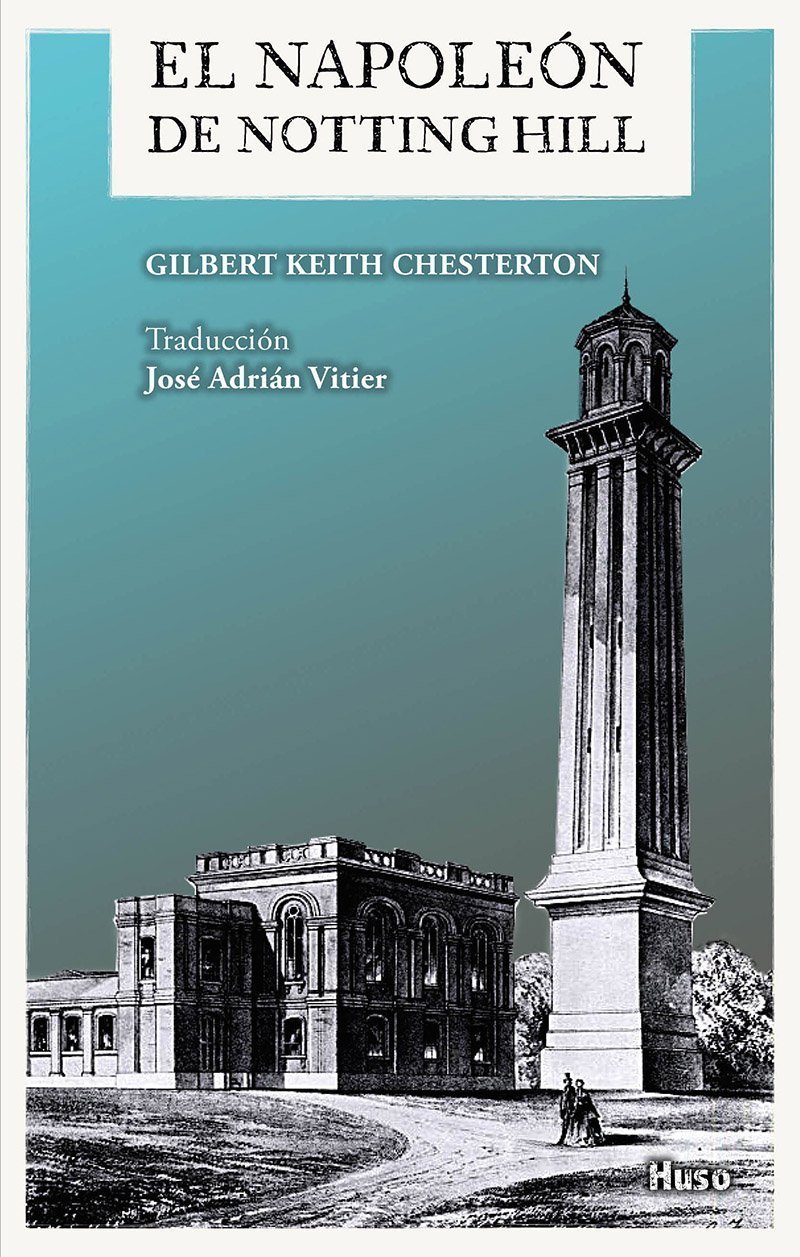

El Napoleón de Notting Hill (Huso Editorial), de G. K. Chesterton, escrita en 1904, y cuya trama transcurre en Londres en 1984, es simultáneamente una fantasía futurista, una sátira política, un cuento profético y una novela desbordante de poesía, inteligencia, aventuras, y humor. Chesterton fue un escritor y periodista británico de inicios del siglo XX. Cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la biografía, la lírica, el periodismo y el libro de viajes. En esta obra dos personajes contrapuestos y complementarios libran, cada uno a su manera, una batalla contra la inercia de una época que ha perdido la fe en las revoluciones. Zenda publica el arranque de esta novela singular.

El hombre de verde

MUY POCAS PALABRAS hacen falta para explicar por qué Londres, de aquí a cien años, será muy parecido a como es hoy, o mejor dicho, ya que debo hablar desde un pasado profético, por qué el Londres del comienzo de mi historia era muy parecido al de aquellos días envidiables en que yo aún vivía.

La razón para ello podemos resumirla en una oración. La gente había perdido absolutamente la fe en las revoluciones. Todas las revoluciones son doctrinales —tanto la francesa como la que introdujo el cristianismo. Y el sentido común nos dirá que no es posible alterar todas las cosas, costumbres y convenciones existentes, a menos que uno crea en algo externo a ellas, algo positivo y divino. Ahora bien, Inglaterra, durante este siglo, perdió toda fe en ello. Creía en una cosa llamada Evolución. Y decía: Todas« las transformaciones teóricas han terminado en sangre y hastío. Si hemos de cambiar, cambiemos de forma lenta y segura, como los animales. Las únicas revoluciones exitosas son las de la Naturaleza. No ha habido ninguna reacción conservadora a favor de las colas».

Y algunas cosas sí que cambiaron. Las cosas a las que no se daba mucha importancia se perdieron de vista. Las cosas que no solían ocurrir con frecuencia dejaron de ocurrir del todo. Así, por ejemplo, la fuerza física concreta que controlaba el país, los soldados y la policía, se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta casi desaparecer. La gente unida hubiera podido barrer en diez minutos a los escasos policías; si no lo hacían era porque no creían que aquello fuera a reportarles el menor beneficio. Habían perdido la fe en lasrevoluciones.

La democracia había muerto; pues a nadie le molestaba que la clase gobernante gobernara. Inglaterra era ahora prácticamente un despotismo, mas no un despotismo hereditario. El cargo de Rey era asignado a un funcionario cualquiera. A nadie le importaba cómo ni a quién. Era sólo una especie de secretario universal.

De esta forma en Londres todas las cosas marchaban muy tranquilamente. Esa confianza vaga y algo deprimida en que las cosas ocurrirán tal como han ocurrido siempre, que es un estado mental al que tienden los londinenses, se había convertido en axioma. Realmente no había razón alguna para hacer otra cosa que lo que se había hecho el día anterior.

No había por tanto razón alguna para que los tres jóvenes que siempre caminaban juntos hasta el Ministerio, no hiciesen juntos el mismo trayecto en esta mañana particularmente invernal y nublada. En aquella época todo se había vuelto mecánico, y muy especialmente los empleados del gobierno. Todos los empleados acudían a sus puestos regularmente. Tres de estos empleados siempre caminaban juntos por la ciudad. Todo el vecindario los conocía: dos de ellos eran altos y el tercero bajito. Y esta mañana el empleado bajito se retrasó unos segundos cuando los otros dos pasaron frente a su puerta: él podía haberlos alcanzado con tres zancadas, o podía fácilmente haberlos llamado. Pero no lo hizo.

Por una razón que no será comprendida hasta que todas las almas sean juzgadas (si es que son juzgadas alguna vez; esa idea era catalogada por entonces de adoración fetichista), el empleado bajito no avanzó al encuentro de sus dos compañeros, sino que caminó lentamente detrás de ellos. Era un día gris, sus trajes eran grises, todo era gris; pero llevado por un extraño impulso, anduvo calle tras calle, barrio tras barrio, contemplando las espaldas de los dos hombres, quienes habrían girado en redondo si sólo los hubiera llamado. Ahora bien, hay una ley escrita en el más oscuro de los Libros de la Vida, y es :ésta si miras una cosa novecientas noventa y nueve veces no corres peligro alguno; pero si la miras por milésima vez, correrás el riesgo aterrador de verla por primera vez.

Así pues, este pequeño funcionario del Gobierno miraba los faldones de los altos funcionarios del Gobierno, y calle tras calle, esquina tras esquina, no vio más que faldones, faldones, y otra vez faldones. Entonces, sin que él supiese en absoluto por qué, algo le sucedió a sus ojos.

Dos dragones negros caminaban de espaldas frente a él. Dos dragones negros lo miraban con ojos infernales. Los dragones caminaban de espaldas, es cierto, pero no obstante mantenían los ojos clavados en él. Los ojos que él veía eran, en realidad, sólo los botones traseros de las levitas; si lo miraban de ese modo era tal vez porque anidaba en ellos la memoria de su insignificancia.

La raja entre los faldones era el perfil de la nariz del monstruo: cada vez que el viento invernal los hacía ondear, los dragones se relamían. Fue sólo una fantasía momentánea, pero se incrustaría para siempre en el alma del pequeño empleado. Nunca pudo volver a pensar en hombres con levita sino como dragones caminando de espaldas. Más tarde explicaría, con mucho tacto y amabilidad, a sus dos amigos funcionarios, que (si bien sentía por ellos un inefable aprecio) no podía dejar de considerar seriamente sus caras como una especie de colas. Colas apuestas, admitió, colas elevadas en el aire.

Pero a cualquier amigo verdadero que desease ver sus caras, les dijo, deberían permitirle que les diese la vuelta respetuosamente, a fin de poder verlos por detrás. De este modo vería a los dos dragones negros de ojos ciegos. Pero cuando los dos dragones negros saltaron por primera vez entre la niebla sobre el pequeño empleado, tuvieron sencillamente el efecto que tienen todos los milagros: alteraron el universo. El empleado descubrió un hecho conocido por todos los románticos: que las aventuras suceden en los días grises, no en los días soleados. Cuando la cuerda de la monotonía alcanza su máxima tensión, estalla engendrando una canción. Apenas se había fijado antes en el clima, pero bajo la siniestra mirada de aquellos cuatro ojos inertes, miró en torno y reparó en la extraña inercia del día.

Hacía una mañana fría y opaca, sin neblina, pero con esa penumbra de nube o nieve que lo baña todo en un crepúsculo verdoso o cobrizo. En días como ,ésos la luz no parece venir del cielo sino ser una fosforescencia adherida a las cosas mismas. El peso del cielo y de las nubes es como el peso de las aguas, y los hombres se mueven como peces, sintiéndose en el lecho de un mar. Todo cuanto hay en una calle de Londres viene a completar esta fantasía: los mismos coches y cabriolés semejan criaturas pelágicas con ojos de fuego. En un inicio lo había sobresaltado toparse con dos dragones. Ahora se hallaba entre dragones abisales, dueños de las profundidades del mar.

Los dos jóvenes que caminaban delante, al igual que el bajito, iban bien vestidos. El diseño de sus levitas y sus sombreros de seda tenía esa exuberante sobriedad que hace que el horrendo petimetre moderno sea un ejercicio predilecto de los dibujantes de su ;época ese elemento que Mr. Max Beerbohm ha expresado admirablemente al hablar de ciertas« congruencias de la tela oscura y la rígida perfección del lino».

Caminaban a paso de caracol relamido, y hablaban entre pausas inacabables, esbozando una oración aproximadamente cada seisfarolas.

Avanzaban despacio de farola en farola, con semblantes tan inmutables que podría decirse, fantasiosamente, que las farolas pasaban lentamente junto a ellos, como en un sueño. Entonces el pequeño corrió súbitamente hacia ellos y les dijo:

—Quiero cortarme el cabello. Sabéis¿ de alguna tiendecita donde pelen bien? Estoy cansado de ir al barbero y que me vuelva a crecer.

Uno de los hombres altos lo miró, con aire de naturalista afligido.

—Pero vaya, si aquí hay un lugarcito —gritó el pequeño, con una suerte de alegría tonta, al ver la ventana de un elegante salón de belleza, abruptamente encendida en medio de la niebla crepuscular—. Sabéis, a menudo tropiezo con barberos cuando paseo por Londres. Almorzaré con ustedes en Cicconani’s. Me gustan con locura las barberías, ¿sabéis? Son mil veces mejores que esas carnicerías repugnantes —y desapareció al pasar junto a laentrada.

Con un monóculo atornillado en su ojo, el hombre llamado James se quedó mirando fijamente el espacio que antes ocupara el hombrecillo.

—¿Qué diablos te parece ese sujeto? —preguntó a su compañero, un joven pálido de nariz prominente.

El joven pálido reflexionó a conciencia durante unos minutos, y luego dijo:

—Debe haberse golpeado la cabeza cuando niño, digo yo.

—No creo que sea eso —respondió el honorable James Barker—. A veces pienso que es una especie de artista, Lambert.

—¡Pamplinas! —exclamó lacónicamente Mr. Lambert.

—Confieso que no logro descifrarlo —prosiguió Barker, absorto—. Cada vez que abre la boca dice una sandez tan supina que llamarlo imbécil sería la descripción más tímida. Pero hay algo bastante curioso en .él Sabes¿ que tiene la más rara colección de lacas japonesas de Europa? Has¿ visto alguna vez sus libros? Todos de poetas griegos y franceses medievales, y cosas así. ¿Has estado alguna vez en su apartamento? Es como estar dentro de una amatista. Y entre todo eso, se mueve y habla como… un alcornoque.

—Al diablo con todos los libros. Incluidos tus libros de cuentas—dijo el franco Mr. Lambert con amistosa simplicidad—.Tú eres el que entiende de esas cosas. ¿Qué piensas tú de ?él

—Él está más allá de mi comprensión —replicó Barker—. Pero si quieres mi opinión, te diré que es un hombre que gusta de eso que llaman nonsense —las bromas artísticas y ese tipo de cosas. Y creo seriamente que ha dicho tantas cosas sin sentido que se ha trastocado casi por completo, y no distingue la cordura de la locura. Ha dado la vuelta al mundo mental, por así decirlo, y ha encontrado el sitio donde Este y Oeste son lo mismo, y la idiotez extrema es tan válida como el sentido común. Pero yo no puedo explicar esos juegos psicológicos.

—No puedes explicármelos a mí —repuso Mr. Wilfrid Lambert, confranqueza.

Mientras subían por las largas calles hacia su restaurante, el cobrizo crepúsculo se fue aclarando lentamente hasta un amarillo pálido; y cuando llegaron, ya podían verse el uno al otro a la luz de un tolerable día invernal. El honorable James Barker, uno de los funcionarios más poderosos del gobierno inglés (por entonces un gobierno rígidamente oficialista), era un joven delgado y elegante, con un rostro noble e inexpresivo, y adustos ojos azules. Tenía una gran capacidad intelectual, esa capacidad que hace a un hombre ascender de trono en trono para luego morir cargado de honores sin haber divertido ni iluminado la mente de un solo individuo. Wilfrid Lambert, el joven cuya nariz parecía empobrecer el resto de su cara, tampoco había contribuido mucho al mejoramiento humano, pero tenía la honorable excusa de ser un idiota.

Lambert podía ser tachado de tonto; Barker, pese a todo su ingenio, pudiera ser considerado un necio. Pero tontería y necedad se perdían en la insignificancia al lado de los atroces y misteriosos tesoros de estupidez acumulados en el pequeño personaje que los esperaba a la entrada del restaurante Cicconani’s. Aquel hombrecito, cuyo nombre era Auberon Quin, se asemejaba simultáneamente a un bebé y a un búho. Su cabeza redonda, sus ojos redondos, parecían dibujados juguetonamente con compás por la naturaleza. Su cabello negro y lacio, y su levita ridículamente larga le daban la apariencia de un Noé infantil. Cuando entraba a una sala con desconocidos, estos lo confundían con un niño, y querían sentarlo sobre sus rodillas, hasta que hablaba, y entonces se daban cuenta de que un niño hubiera sido más inteligente.

—Llevo bastante rato esperando —dijo Quin, gentilmente—. Es terriblemente gracioso verlos llegar por la calle al fin.

—¿Cómo? —preguntó Lambert, mirándolo sorprendido— Tú mismo nos dijiste que viniéramos aquí.

—Mi madre solía decir a la gente que fueran a lugares —dijo elsabio.

Estaban a punto de entrar, con aire resignado, al restaurante, cuando algo en la calle atrajo su atención. El día, aunque frío y blanco, era ahora muy claro, y al otro lado de la deslustrada acera, entre las monótonas terrazas grises, se movía algo muy distinto a cuanto podía verse en millas a la redonda — algo que tal vez no hubiera podido encontrarse en toda Inglaterra en aquel tiempo—: un hombre vestido con colores brillantes. Le pisaba los talones un pequeño gentío.

Era un hombre alto y majestuoso en uniforme militar verde con grandes rebordes plateados. De un hombro le colgaba una capa corta de piel verde, un tanto similar a la de un húsar, cuyo forro lanzaba intermitentes destellos de un carmesí leonado. En su pecho relucían medallas; llevaba la estrella con cinta roja de alguna orden extranjera; una larga espada recta de puño resplandeciente resonaba tras él por el pavimento. El desarrollo pacífico y utilitario de Europa por aquella época había relegado tales costumbres a los Museos. La única fuerza armada que quedaba, un pequeño pero bien organizado cuerpo de policía, solía vestir de manera opaca e higiénica. Pero incluso quienes aún recordaban a los últimos Guardias y Lanceros desaparecidos en 1912, debieron reconocer de un vistazo que aquel no era, ni nunca había sido, un uniforme inglés, convicción que venía a reafirmar el rostro amarillo y aquilino, como de un Dante esculpido en bronce, que emergía del cuello verde del uniforme, coronado de cabellos blancos: un rostro intenso y distinguido, pero no inglés.

Sería difícil expresar con palabras la magnificencia con que caminaba por el medio de la calle aquel caballero vestido de verde. Su sencillez y su arrogancia eran tan profundamente naturales que los transeúntes ordinarios se quedaban mirándolo; era algo que tenía poco que ver con sus gestos y expresiones conscientes. A juzgar por sus movimientos meramente temporales, este hombre parecía más bien preocupado e inquisitivo, pero inquisitivo con la curiosidad de un déspota, y preocupado con las responsabilidades de un dios. A sus espaldas lo seguían los ociosos y los atónitos; en parte por el asombro de su brillante uniforme, es decir, en parte por ese instinto que nos hace seguir a quien parece un loco, pero mucho más por el instinto que hace a todos los hombres seguir (y adorar) a cualquiera que decide comportarse como un Rey. Tenía en grado tan sublime aquella cualidad de realeza —a saber, la incapacidad de percatarse de la existencia de otros— que la gente lo seguía como se sigue a un Rey, para ver de qué o de quién se percatará primero. Y como hemos dicho, a pesar de este sereno esplendor, tenía constantemente el aire de estar buscando a alguien: aquella expresión inquisitiva.

Súbitamente, la expresión inquisitiva se desvaneció sin que nadie supiera porqué, y en su lugar apareció una expresión satisfecha. Entre la atención embelesada de la turba de curiosos, el magnífico caballero de verde se desvió de su trayectoria recta por el medio de la calle y caminó hasta una acera. Se detuvo frente a un gran anuncio de Mostaza de Colman, sobre una valla de madera. Sus espectadores casi contenían el aliento.

De un pequeño bolsillo de su uniforme sacó un cortaplumas, e hizo con él un corte en el papel extendido. Completando la operación con los dedos, arrancó una tira o jirón de papel, de color amarillo y contorno completamente irregular. Y entonces aquel egregio ser se dirigió por primera vez a sus curiosos adoradores:

—¿Puede alguien prestarme un alfiler? —dijo, con agradable acento extranjero.

Mr. Lambert, quien casualmente era el que estaba más cerca, y solía llevar innumerables alfileres con el fin de prenderlos a otros tantos ojales, le ofreció uno, que fue recibido con desusadas pero señoriales reverencias, e hiperbólicas muestras de agradecimiento.

El caballero de verde, con un aire de absoluta complacencia, e incluso de vanidad, prendió con el alfiler el trozo de papel amarillo a la seda verde con encajes plateados de su pechera. Luego volvió a girar la vista en torno, escrutador e inconforme.

—————————————

Autor: G. K. Chesterton. Título: El Napoleón de Notting Hill. Editorial: Huso. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: