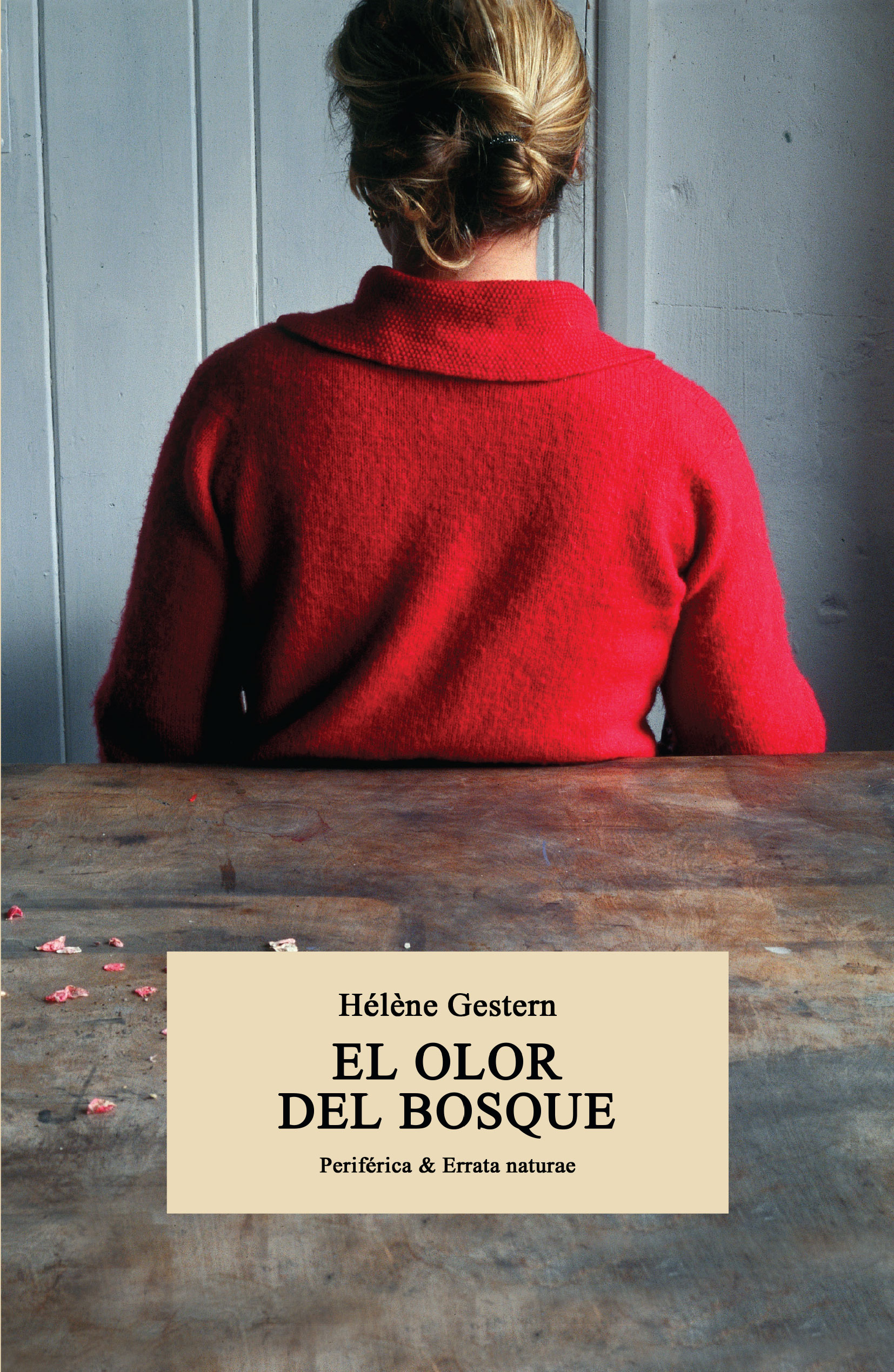

En El olor del bosque (Periférica & Errata naturae), de Hélène Gestern (1971), la vida de Elizabeth Bathori, historiadora de la fotografía, cambia abruptamente cuando Alix, de 89 años, le confía las cartas que su tío escribió desde el frente, durante la I Guerra Mundial, a su amigo el poeta Anatole Massis. Junto a éstas, su investigación la lleva hasta un misterioso diario y un álbum con clichés que esconden oscuros secretos. Esta novela conmovedora trata tanto los horrores de la guerra de trincheras como el periodo de la Ocupación, y, sobre todo, celebra la fuerza inesperada del amor y la memoria cuando se trata de iluminar el futuro.

Hèléne Gestern es una escritora francesa que vive y trabaja en Nancy. Profesora e investigadora de Literatura en la Universidad de Lorena, sus temas principales son la historia de la fotografía y la escritura autobiográfica. Ha recibido numerosos premios con sus anteriores obras, traducidas a numerosas lenguas. El olor del bosque es la primera que se traduce al castellano.

Zenda publica las primeras páginas.

I

Luz de plata

1.

Me despierta el sonido de unas carcajadas. Se ríen de la anécdota que cuenta un hombre de voz alcoholizada. El ruido de la calle, a las tres de la mañana, atraviesa mi sopor, y los fragmentos de presente se mezclan con retazos de mi sueño; esto provoca la aparición de un Alban fantasma en el patio interior, algo imposible. Las risas, los furiosos golpes de las ventanas donde la gente dormía y se ha despertado acaban por poner punto final al sueño en el que me había sumido unas horas antes, bajo el efecto de las pastillas. Como casi cada noche, comienzo a dar vueltas y más vueltas a mi insomnio pensando en ti. Si hubieses estado aquí, habría extendido mi vigilia contra tu cuerpo, dejando que se disolviese poco a poco en el ritmo de tu respiración, en la quietud templada de la cama compartida. Hoy, a pesar de las mantas en las que me envuelvo, no queda más que el frío nocturno que me muerde los hombros, las piernas, el vientre, un poco por todas partes, mientras despunta el alba de un nuevo día, un día nuevo en el que tú no estarás.

2.

Joigny, 22 de agosto de 1914

Mi querido Anatole:

Espero que mi primera carta de soldado te llegue sin mayores obstáculos. Me habría gustado escribirte antes, pero llevamos un ritmo extenuante. Vamos de pueblo en pueblo y, para evitar los ataques, caminamos y acampamos de noche (¡ayer hicimos quince kilómetros!). Pero eso no impide que nos disparen al amanecer.

Las tropas alemanas, en continuo movimiento, son rápidas. Anteayer nos sorprendieron por la retaguardia, nos atacaron unidades de ciclistas y se libró una escaramuza que le costó la vida al lugarteniente de la reserva. Perdimos a doce hombres. Los de mi regimiento son muchachos valientes: campesinos en su mayor parte, acostumbrados a las rudas tareas de la granja, y, por consiguiente, mucho más fuertes que yo.

Hay también algunos bastante tozudos, pero la guerra los doblegará. En realidad, nadie sabe lo que nos espera. El agotamiento que nos invade al término de estas jornadas sin descanso tiene la ventaja de no permitirnos pensar demasiado.

Mándame noticias tuyas, amigo mío. Las espero con impaciencia.

Con todo mi afecto,

Willecot

3.

—¿Y bien? —preguntó mi interlocutora. Sus manos llenas de manchas servían el té en una taza de porcelana de Sèvres. A pesar de su edad, inscrita hasta en el pliegue más recóndito de la piel, no temblaban. Cerré con precaución la carta siguiendo la frágil línea de la doblez y la coloqué de nuevo en el álbum en el que descansaba. El papel, que volvía a ver el mundo por primera vez después de un siglo, era de una fnura inquietante. Me quité los guantes y miré a Alix de Chalendar, que repitió:

—¿Y bien?

Me masajeé la nuca. No era la primera vez que procedía al examen de un archivo fotográfico, al contrario, es una de las tareas a las que me obliga regularmente mi oficio. En las tasaciones privadas era bastante frecuente toparse con familias ingenuas o ávidas, convencidas de poseer una perla singular; pero lo que ofrecían, la mayor parte de las veces, no era más que una serie de imágenes sin interés, planas y banales, susceptibles, en el mejor de los casos, de hallar su lugar en alguna sección de los archivos regionales. Esta vez no era así. Tenía en las manos el álbum de un poilu, como llamaban a los soldados de la Gran Guerra, que durante dos años y medio había enviado postales y fotografías de su vida en las trincheras. También había escrito, casi cada semana, a su hermana y al que parecía ser su mejor amigo, Anatole Massis, un eminente poeta postsimbolista. Este fondo gozaba de un valor histórico incalculable, un tesoro de los que no había tenido la suerte de encontrarme más que dos o tres veces a lo largo de mi carrera. Resultaba evidente que el Instituto debía reclamarlo sin demora.

En casos así, tenía por costumbre manifestar un interés cordial, al tiempo que dejaba entrever una despreocupación indecisa; como si proponer que lo depositaran en el Instituto equivaliese a hacerle un favor a quien nos consultaba. Cuando la llama de la codicia se encendía, y sólo entonces, era el momento de resaltar el prestigio del Instituto de la Memoria Fotográfica del Siglo, sus métodos ultramodernos de conservación, sus investigadores de primera fila. Acometer ese juego en compañía de Éric Chavassieux, su director, me había divertido mucho en el pasado. Pero Alix de Chalendar había alcanzado una edad en la que ya no hay tiempo para juegos, y yo me encontraba en una época de mi vida en la que no tenía ganas de jugar.

—Es un archivo único —afirmé—. Contiene información de primera mano sobre la guerra. Pero también es de un valor incalculable para quienes se interesen por la vida y la obra de Massis. ¿Sabe usted qué ha sido de las respuestas del poeta?

Repiqueteo de la porcelana.

—Mi hipótesis es que se perdieron en el incendio de la finca de Othiermont, en 1933. La casa fue reconstruida, pero mi madre decía a menudo que el fuego no les había dejado más que las paredes. Yo creo que exageraba un poco. Volveré a mirar en otra de nuestras casas familiares, en el departamento de Allier. Tengo que ir el mes que viene.

Me pregunté cómo iba a resistir Alix de Chalendar, tan frágil que sus piernas apenas parecían sostenerla, a una salida de aquel apartamento demasiado caldeado de la rue Pierre-Ier-de-Serbie.

—¿Cómo es que esta parte de la correspondencia está en sus manos?

—Gracias a mi madre, Blanche. Tras la muerte de Massis, hostigó a sus hijos para recuperar las cartas de Alban. Como hizo con todos aquellos a los que había escrito, de hecho. Decía que lo único que le quedaba de su hermano eran las fotografías y las cartas.

Alix realizó un gesto interrogativo con la cabeza mientras levantaba de nuevo la tetera. Yo asentí. Las venas de su mano dibujaban ante mis ojos una trama azulada que surcaba la escasa piel que cubría aún sus huesos.

La anciana continuó.

—Señora Bathori, tengo ochenta y nueve años y no estoy segura de que el verano que viene me encuentre aún aquí. ¿Qué me propone?

Me quedé pensativa. Habían sido necesarias cuatro visitas para que Alix accediera a enseñarme las fotografías y la correspondencia de su tío. Resultaba evidente que su intención era concluir ya las negociaciones.

—El Instituto puede comprometerse a conservarlas en las mejores condiciones. El equipo de archivistas realizará un inventario y registrará todas las piezas. Se digitalizarán las cartas para reducir el número de manipulaciones.

Me sentí obligada a hacer una demostración. Alix me miró mientras yo pasaba con el dedo, a veces agrandándolas para verlas en detalle, varias fotos de manuscritos en la pantalla de mi tableta. Pero se desinteresó del espectáculo al cabo de unos segundos.

—¿Quién tendrá acceso a las cartas?

La pregunta me dejó asombrada. En aquella fase, habría esperado que se hablase de dinero.

—El conservador que haga el inventario del fondo. Después, todos los investigadores interesados tendrán que cumplimentar una solicitud de autorización que nosotros le haremos llegar, una a una. De ese modo podrá reservarse la consulta de determinados documentos todo el tiempo que quiera.

—¿Y tras mi muerte?

—Lo más adecuado sería designar un albacea para garantizar la continuación de tales disposiciones. —La anciana se quedó pensativa, en silencio. Un prurito de honestidad me obligó a añadir—: Massis es uno de los poetas franceses más importantes del siglo XX. Si informa usted de que pone a la venta las cartas de uno de sus correspondientes, le lloverán las ofertas. Sé de bibliotecas estadounidenses que estarían dispuestas a hacerle proposiciones muy tentadoras.

La anciana esbozó la sombra de una sonrisa.

—Es usted muy amable, pero no tengo la más mínima intención de dejar que las cartas de mi tío acaben en Estados Unidos. A mi edad, no es el dinero lo que cuenta.

Normalmente habría dejado que la observación cayese en un silencio cortés, pero, desde que ya no estabas, a veces me hacía preguntas en voz alta.

—Entonces, ¿qué es lo que cuenta?

A Alix no pareció sorprenderle mi observación intempestiva. Continuó, como si no me hubiese oído.

—No sirve de nada postergar la cuestión: voy a donar los manuscritos a su instituto. Mi notario, el letrado Terrasson, se pondrá en contacto con ustedes. Pero tengo dos condiciones: quiero que me asegure que será usted quien haga el inventario del fondo. Y deberá aceptar ser mi albacea.

La sorpresa me dejó boquiabierta. Me esperaba cualquier cosa menos eso.

—¿Por qué yo?

—No tengo más que un nieto, y es un inútil. Mató a su madre a disgustos. Lo conozco, venderá las fotografías y las cartas de mi tío para pagar sus deudas de juego. No conseguí proteger a mi hija. Pero no consentiré que ese muchacho ponga a la venta la memoria de mi familia. —Hizo una pausa—. Y querría que alguien se acordase de Alban y de los míos. Usted lo hará mucho mejor que Alexandre.

Como si no tuviese bastante con mi propia memoria. Una memoria que dificulta las noches y devora los días, corrompiendo cada una de las horas que componen una jornada. Una memoria que a veces desearía aniquilar a golpe de pastillas y de olvido. Oí que la voz de Alix de Chalendar llegaba hasta mí. Extrañamente dulcifcada.

—Señora Bathori, a mi edad, lo que cuenta es la manera en la que una se va a marchar. Es lógico no esperar nada más de la vida. Pero a su edad, es un error imperdonable. Piénselo bien antes de decirme que no.

4.

Jean-Raphaël Terrasson, notario del departamento de Allier, me llamó un martes por la tarde para anunciarme que Alix de Chalendar había muerto. Exhaló su último suspiro en julio, en su casa de Jaligny, donde deseaba morir, según me había confiado, cerca del río Besbre y de los árboles que su madre había plantado. Deseé que sus últimos momentos hubiesen sido apacibles. Durante el inventario que, a petición suya, efectué en su presencia, en la rue Pierre-Ierde-Serbie, me había dado tiempo a cogerle cariño a aquella mujer. El estoicismo del que hacía gala, quizá a causa de su avanzada edad, y la ironía tras la cual disimulaba una soledad de la que no se quejaba nunca me conmovían. Por eso, aquel jueves por la mañana, me levanté al alba y saqué el coche del aparcamiento subterráneo. Era la primera vez que conducía desde hacía meses, y en el salpicadero se había acumulado un polvo gris. Me acordé de los kilómetros que habíamos recorrido juntos, de tu mano metiendo un CD en el lector antes de colocarse con ternura en mi rodilla. Los recuerdos, omnipresentes, imprevisibles, seguían invadiéndome con una violencia desconcertante. Eran las seis de la mañana, el día se abría paso sobre la periferia aún vacía, y me dirigía al centro de Francia para enterrar a una señora muy anciana a la que había frecuentado sólo algunos meses. Pero por nada del mundo me habría perdido la ocasión de decirle adiós.

Conduje hasta Vichy. La campiña borbonesa danzaba bajo la luz, una explosión de verde en medio del verano triunfante. No me costó encontrar el camino hacia el pueblo de Jaligny siguiendo las indicaciones de mi navegador. Un pastor esperaba a la entrada del cementerio donde seríamos, en total, unas quince personas. La mayor parte de los amigos de Alix ya no debía de seguir con vida, pensé. Había una pareja muy anciana, algunas personas de diferentes edades que serían vecinas del pueblo y un cincuentón mal afeitado y de ojos huidizos, embutido en un traje que su corpulencia volvía demasiado estrecho. El nieto indigno, a todas luces. El pastor, que daba la impresión de haber conocido bien a la familia, pronunció un discurso breve y de palabras sencillas para resaltar que Alix había sido una mujer recta y valerosa, y que había afrontado con dignidad las pruebas que habían jalonado su existencia. Mencionó a Louis, su marido, y a Jane, su hija querida, con la que aquel día se reuniría en el más allá. Todos arrojamos una rosa blanca al ataúd antes de que lo engullese la tierra. Las flores, tibias por el calor de la mañana, exhalaban un olor penetrante.

Junto a la tumba, con la rosa en la mano, sentí calma, pero también un desgarro, al realizar por aquella mujer a la que tan poco había conocido un gesto que se me había negado hacer por alguien a quien tan bien conocí.

Al terminar la ceremonia, un muchacho alto, bastante joven, con chaqueta, corbata y una camisa de color crema, avanzó hacia mí. Llevaba una barbita rubia de dos días, y su figura habría resultado algo desgarbada si no hubiese sido por una elegancia completamente inglesa que se desvelaba hasta en su forma de estar. Se presentó: Jean-Raphaël Terrasson, notario. Aunque reconocí la voz con la que había hablado por teléfono, en mis ojos debió de leerse la sorpresa.

—Lo sé, no correspondo a la imagen que se suele tener de mi profesión.

Habría querido sonreír yo también, pero algunos días me costaba un gran esfuerzo dibujar en mi rostro las expresiones adecuadas. Le tendí una mano neutra.

—Élisabeth Bathori. Trabajé para la señora De Chalendar.

El notario sonrió de nuevo.

—Alix me habló a menudo de usted en los últimos meses.

La frase me templó el corazón. Porque a pesar del sol y del calor, ya incómodo, me embargaba una suerte de frío interior. Terrasson me pidió disculpas y se apartó para saludar al pastor, que se marchaba; este último me tendió la mano al pasar, sin disimular una cierta curiosidad. El cincuentón desaliñado, por su parte, esperaba en una esquina, con pinta de querer hablar con el notario en cuanto terminase conmigo. Nada más alejarse el párroco, Terrasson se giró hacia mí.

—Supongo que no regresará de inmediato a París.

Para ser sinceros, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Sin dejarme tiempo para responder, continuó:

—Le propongo que procedamos a la lectura del testamento a las dos de esta misma tarde.

—¿Por qué me lo dice a mí?

Me pareció ver un brillo inesperado en los ojos de Terrasson.

—Venga y lo sabrá.

En efecto, no se trataba de un notario muy convencional. Un poco más allá, el nieto daba señales de impaciencia.

—Oiga —continuó el joven—, voy a hablar un momento con el señor Arapoff y, si está usted de acuerdo, la invito a almorzar. ¿Le parece bien?

Me había pillado desprevenida. Hacía mucho tiempo que no compartía comida con un desconocido. Mi interlocutor, observando mi vacilación, decidió por mí.

—No se mueva, ahora mismo vuelvo.

Lo vi alejarse a grandes zancadas para reunirse con el hombre, con quien sostuvo una breve conversación. Mientras tanto, yo contemplaba la línea de tumbas, sus aristas de mármol que brillaban al sol. El canto de los pájaros atravesaba el silencio, al tiempo que el olor del bosque cercano se mezclaba con el de las flores cortadas y la tierra. La contemplación de aquellas tumbas donde reposaban los muertos me llevó a pensar en ti. ¿Qué había hecho ella contigo? ¿Descansabas en algún lugar tranquilo y agradable como aquél? ¿O, por el contrario, habían esparcido tus cenizas al viento? Y si era así, ¿dónde? No sentía nada, ni odio ni dolor, sólo un silencio íntimo mezclado con una sensación que tardé un momento en identificar: la sombra de un paradójico apaciguamiento que, en pleno julio, bajo el sol de plomo, se desmoronaba en mi alma vacía.

5.

R…, 26 de septiembre de 1914

Querido Anatole:

Aquí estamos, en R…, tras haber sufrido tremendas pérdidas al atravesar las Ardenas. Nuestro capitán, en concreto, cayó en la ofensiva de ■■■■■■■. Mantenemos las líneas gracias a un esfuerzo constante, aunque algunos sajones que hablan nuestra lengua nos lo ponen difícil: intentan engañarnos con gritos tramposos que desquician a la tropa. Ayer por la noche, apareció de repente una línea de ataque enemiga que nos lanzaba una suerte de bolas luminosas mientras dejaba escapar unos aullidos bestiales. El espectáculo era impresionante.

Los hombres hacen gala de gran coraje. En el rostro de esos muchachos, jóvenes en su mayor parte, veo una bravura y una voluntad de lucha que me devuelven la esperanza de que esta guerra acabe pronto. ¿Me atreveré a confesarte, Anatole, que ya me parece larga?

Y tú, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Te dejan tiempo tus nuevas funciones para trabajar en los textos que me habías enseñado antes de mi movilización? ¿Tienes noticias de Othiermont? Según el vaguemaestre, el transporte de correo es malo estos últimos días. Quizá me hayan escrito sin que yo lo sepa Blanche y Diane, la joven amiga de la que te hablé.

Espero noticias tuyas con impaciencia.

Fraternalmente,

Willecot

6.

Terrasson me arrastró a un pequeño hotel-restaurante, el único del pueblo, del que parecía ser cliente habitual. El cálido verano prometido por el parte meteorológico ya había empezado, y la gente se había refugiado en el interior, huyendo del calor. Cerca de la puerta, un niño hacía rodar un cochecito por el suelo imitando ruidos de motor con la boca mientras, un poco más lejos, una pareja de británicos de edad avanzada charlaba en inglés. Nosotros nos habíamos instalado en el rincón que nos pareció más fresco, o al menos no tan asfixiante; nada más salir del cementerio, el joven notario se había apresurado a quitarse la chaqueta. Él pidió un Martini con hielo; yo, una cerveza sin alcohol. Aproveché la ocasión para preguntar a la dueña del restaurante si le quedaba alguna habitación libre. Había decidido no regresar a París aquella misma noche; estaba demasiado cansada para volver a la carretera con aquel calor.

—Sabia decisión —sentenció Terrasson—. Puede aprovechar para ver la zona, es magnífica.

Había perdido la costumbre de mantener una conversación. Hice un esfuerzo y pregunté por amabilidad:

—¿Es usted de aquí?

El joven extendió sus largas piernas bajo la mesa.

—Por parte de padre. Mi madre es de Dover. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía diez años, y pasé una parte de mi adolescencia en Inglaterra. Retomé el oficio de mi padre tras los estudios de Derecho, en Clermont-Ferrand.

Bebíamos sin prisa. Yo le daba vueltas a una aceituna con el extremo de un palillo, poseída por un súbito deseo de dormir. Aquellos accesos de somnolencia, que me asaltaban sin previo aviso desde hacía meses, eran una manera como cualquier otra de arrancarle varias horas al día. Mi bostezo ahogado no pasó desapercibido a mi interlocutor.

—Un largo camino, ¿verdad?

Sin darnos la oportunidad de elegir, la dueña del restaurante trajo dos platos y nos los puso delante. Eran imponentes. Pensé en esos cuentos infantiles en los que las mesas se adornan ellas solas con generosas vituallas. Terrasson le sonrió (cliente habitual, sin duda).

—Antoinette, cómo nos mimas… —Luego se dirigió de nuevo a mí—: Coma; Antoinette tiene el mejor huerto de los alrededores.

No tenía apetito, pero me esforcé por pinchar un tomate con el tenedor. Era sabroso, en efecto, y dejaba un regusto a vinagre afrutado. Unas virutas de trufa adornaban los magret confitados ocultos bajo las crujientes verduras. Llevaba mucho tiempo sin probar sabores tan elaborados. ¿Cuánto hacía que no preparaba una comida digna de ese nombre? Mi compañero de mesa, por el contrario, no parecía plantearse ninguna cuestión culinaria y devoraba a grandes bocados. Continuó hablando.

—De hecho, Alix era amiga de mi padre, Louis Terrasson. Las malas lenguas de Jaligny decían, incluso, que era más que una amiga. Por lo visto era impresionante de joven. ¿Sabía que hasta ganó un concurso de belleza en Londres, al final de la guerra?

No pude disimular mi sorpresa.

—¿Era inglesa?

—No, pero se había unido al Cuerpo Femenino de Voluntarias en 1942. Mucho antes del principio de la guerra, su madre, una protestante lúcida, ya consideraba a Hitler un loco peligroso. Un amigo cercano a la familia, Louis de Chalendar, fue uno de los primeros en irse a Londres, días antes del Llamamiento del 18 de junio. Me han contado que Alix estaba enamorada de él, y a los diecisiete años, en plena guerra, quiso ir a su encuentro. Como Blanche no aprobaba aquella decisión, se fugó y, de algún modo, consiguió marcharse a Inglaterra. Chalendar era mayor que ella y estaba casado, pero vivieron una gran pasión. Se divorció y se casó con ella. Murió de una meningitis en los años sesenta. Según su hija, Alix nunca llegó a reponerse de la pérdida. No volvió a casarse.

Comprendí mejor por qué la anciana me había calado con tanta sagacidad, aunque no le hubiese confiado nada de mi propia vida. Conocía bien las señales invisibles del duelo.

—Tuvieron una hija, Jane —prosiguió Jean-Raphaël—. Por desgracia, hizo un mal matrimonio con un medio impostor que se presentaba como descendiente de un ruso blanco, Valentin Arapoff. Su hijo resultó ser el digno, o mejor dicho el indigno, heredero de su padre.

—¿Era él el del entierro?

—En efecto. Alexandre Arapoff. ¿Le había hablado Alix de él?

—No mucho. Y no demasiado bien.

—Es comprensible. Si mi propio padre no hubiese intervenido, la pobre Jane habría acabado literalmente en la ruina por su culpa. Un actor fracasado, además de jugador incorregible. Y encima con un carácter endiablado. Espérese reacciones desagradables dentro de un rato.

Mientras el joven notario hablaba, yo seguía picando de mi plato. Al empezar a comer, se me había abierto un poco el apetito: saboreaba la trufa y el magret, que le prestaban a la comida estival un sabor a fiesta completamente fuera de lugar.

—¿Y siempre invita a los conocidos de sus clientes a comer?

Era consciente, en el momento de plantear la pregunta, de que podía ser poco delicada. Pero Terrasson no se inmutó.

—En absoluto. Pero en nuestro pequeño pueblo no es frecuente tener la ocasión de distraerse. Y debo confesarle que sentía curiosidad por conocerla. Alix la apreciaba.

—Era recíproco. ¿La conocía bien?

—Era una persona bastante cercana a mi madre, antes del divorcio. Aquella joven británica perdida en provincias debía de traerle recuerdos de su gran época londinense. —El notario echó un breve vistazo a su reloj—. Si no prueba la tarta de pera de Antoinette, no nos lo perdonará jamás. ¿Un café?

Asentí. Normalmente no me gusta la gente que pide por mí, pero en aquella ocasión me resultó agradable no preocuparme de nada. Aunque ya no tenía hambre, probé un trozo de la suculenta tarta y dejé que la amargura del café invadiera mi paladar. Pensé en Alix, que por fuerza había debido de almorzar allí de vez en cuando y que, de una extraña manera, me había arrastrado a aquel establecimiento. Aquella comida algo irreal con un desconocido lejos de París, aquella temporalidad fluida y sin plazos habrían podido ser placenteras, y sin duda lo habrían sido, si no hubiese tenido la impresión de flotar en mi propia existencia como en un vestido demasiado grande.

Varias semanas después recordé aquel momento. Y me di cuenta de que había sido la primera vez que conseguía respirar tranquila desde el estupor asfixiante y continuo que había seguido al anuncio de tu desaparición.

—————————————

Autora: Hélène Gestern. Traductora: Laura Salas Rodríguez. Título: El olor del bosque. Editorial: Errata Naturae y Periférica. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: