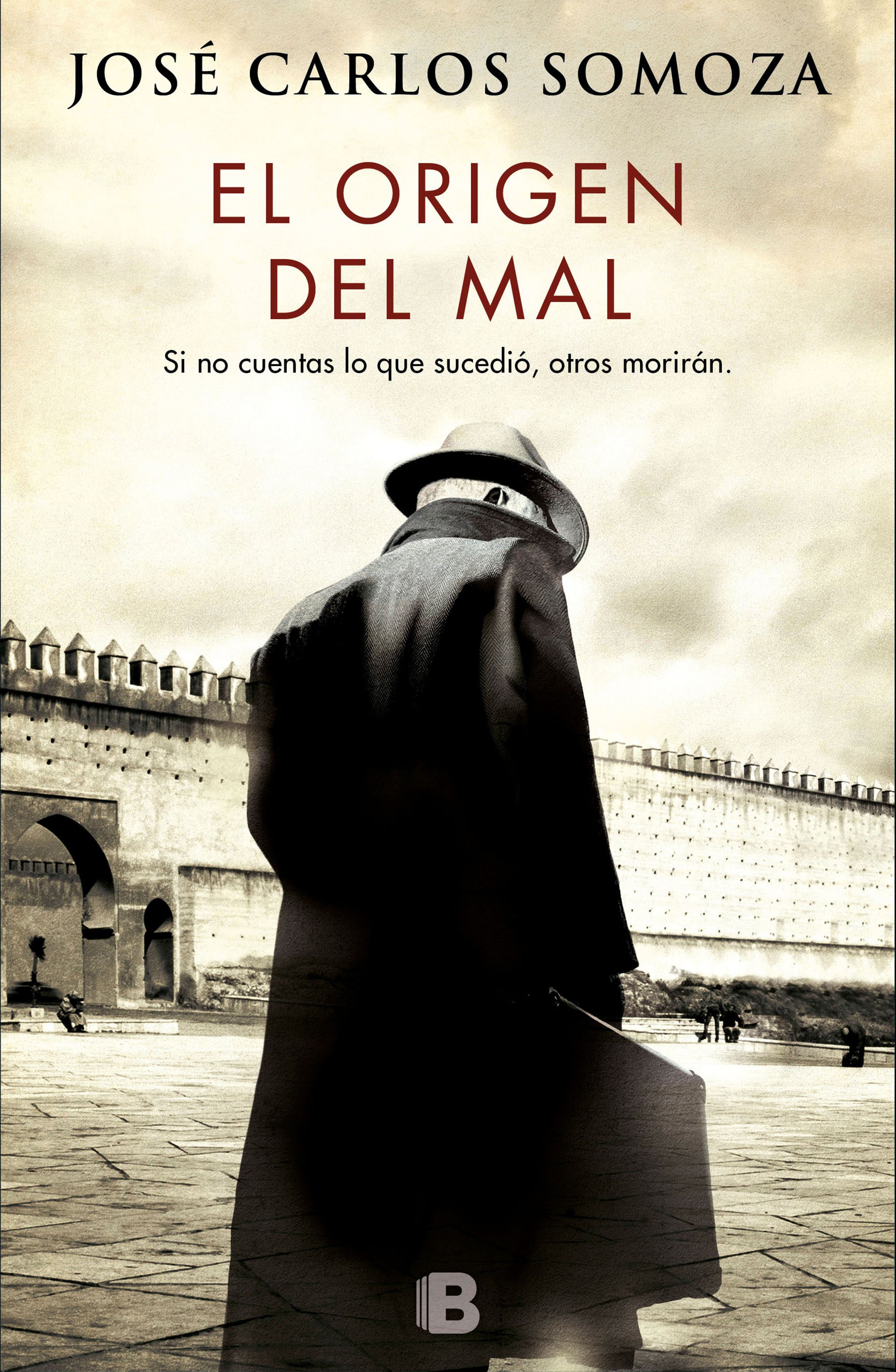

Un misterioso manuscrito que debe ser leído en 24 horas es el punto de partida de esta historia de espías. A continuación os ofrecemos un fragmento de El origen del mal, de José Carlos Somoza.

—Creo en la literatura —dice mi amigo el librero—. El poder de la palabra para… transformar…, cambiar las

cosas.

—Desde luego, las cosas han cambiado, y no precisamente a mejor.

—Ah, pero tú, amigo, te refieres a la crisis. El descenso de ventas. El libro electrónico. La piratería. Eso es el negocio. Yo hablo del libro. Del misterio de leer. Leer puede cambiarlo todo. Es lo que creo. Ya sé lo que piensas.

Piensas: «Vale, pero eso no nos da de comer.»

—No, no, estoy de acuerdo contigo. Soy idealista por naturaleza. Pero, claro, también hay que comer. Y hablando de comer, están de puta madre, las aceitunas.

—Sí, muy buenas —conviene mi amigo el librero y captura otra. Son olivas grandes, oscuras, olorosas debido al fuerte aliño. Nos han puesto una tapa con las bebidas. Es un bar amigable, aunque ruidoso. En el televisor de la pared un público aplaude a un concursante por acertar una palabra.

—Ya me conoces, somos de la misma opinión.

—Lo sé —dice mi amigo el librero—. Por eso te llamé a ti. Crees en los libros, como yo. Por cierto, antes de que se me olvide. Toma. Son unas doscientas páginas, te lo ventilas en un día.

Se inclina bajo la mesa y me entrega una bolsa de plástico negro, una de esas sin distintivos que podrían servir para arrojar basura. Eso me divierte, porque el gesto con que me la presenta, ceremonial, hace pensar que me ofrece un tesoro de valor incalculable. Aunque ignoro qué valor real puede tener su contenido, la trato con idéntico respeto. Nuestras manos se rozan con el traspaso. Las manos de mi amigo el librero son grandes y recias, como todo él. Y sin embargo, a pesar de su corpulencia, hay cierta gracia rítmica en sus gestos que lo aligera. Ignoro si ello tiene que ver con ser marroquí e hijo de marroquíes, pero sospecho que es mi fantasía lo que me hace pensar en sultanes y visires legendarios. En España, el desconocimiento de los ritos y costumbres del país más próximo del sur es asombroso. En todo caso, mi amigo el librero lleva viviendo en Madrid más tiempo que yo. Viste camisas bajo chaquetas de algodón, haga el tiempo que haga. Sonríe con cierto dolor, quizá porque cuando algo le duele, sonríe. Lo que más me gustan son sus ojeras: abultadas y vinosas, como si en ellas guardara todos los libros que han pasado por sus ojos, como si los hubiera decantado extrayendo la sabiduría que contienen para depositarla en esas alforjas, como un antiguo mercader de su país las viandas que transporta. Nos conocemos desde hace años. Somos amigos, aunque no íntimos. Yo escribo libros, él pone su espacio en un pequeño local que regenta en la calle de los Libreros para presentarlos. Luego los vende. O lo intenta.

Dejo en el suelo la bolsa que me acaba de entregar mientras mi amigo llama al camarero y paga su refresco y mi cerveza. Insiste en invitarme, así como en abonarme lo que nos han ofrecido por leer lo que hay en esa bolsa. He aceptado ambas cosas.

—Tú ya lo has leído, ¿no?

—Sí.

—¿Y?

Mi amigo el librero me dirige una mirada muy extraña.

—No te diré nada, no quiero influirte. Si te pagan solo por leerlo, léelo. Le respondo que lo haré, pero en realidad estoy pensando en lo que he visto en sus ojos. Cierto resplandor familiar, común a la pequeña secta de los que amamos los libros. Hago cábalas sobre su posible significado mientras el concurso da paso a las noticias en el televisor del bar. Es un bar cerca de la plaza de Luna, de los de antes, con su barra de mármol y su cementerio de servilletas usadas en el suelo. La pantalla no es de las de antes, sin embargo. Los colores y formas resaltan como si fuese una ventana abierta a algo que sucede tras la pared. Debido al reciente secuestro en Ceuta ofrecen una especie de retrospectiva del terrorismo islámico. 11-S, 11-M, Charlie Hebdo…

—Ayer agredieron a mi nieto pequeño en la escuela —dice mi amigo el librero. Lo dice así, de forma tan abrupta, mirando su ampuloso torso para ver las noticias, que no sé qué replicar—. No, tranquilo, no le ha pasado nada —agrega—. Fue una pelea con un chico de su clase y le dieron un tortazo. Pero un tortazo es algo que se puede dar y se puede devolver. Lo que pasa es que el chico que le pegó le llamó «moro asesino». Y eso, amigo, no se puede devolver. No hay manera de devolver eso, hagas lo que hagas. Ni diciéndole que tu familia es tan española como la suya, ni quejándote de racismo y xenofobia en el Congreso de los Diputados. Eso se te queda dentro. Y lo que más me dolió, amigo, ¿sabes qué es? Que a mi nieto también le dolió más el insulto que el tortazo, aunque el tortazo se lo llevó él solo, claro. —Sonríe.

—Hay mucha neura con el secuestro de esas chicas, no hay que hacer caso.

Lo digo por decir algo. Comprendo bien la especial sensibilidad de mi amigo el librero. Ha tratado siempre de llevar una moderada vida musulmana. Respeta relajadamente el Ramadán y compra en tiendas halal. No exagera con nada. Sus hijos nacieron en España. Cuando llevas en un país tanto tiempo y haces una familia, te sientes de él, digan lo que digan los convenios internacionales o tus documentos.

Mi amigo el librero mueve una mano.

—No, no, si te lo cuento por otra cosa. Lo que hablá bamos antes sobre la crisis de los libros. Yo creo que tu trabajo y mi negocio son un tema, y otro muy distinto los libros. Vale, casi nadie lee libros ni los compra, pero el chico que ayer pegó a mi nieto y le llamó «moro asesino» lo hizo, sin él saberlo, por un libro. Unas palabras escritas hace mucho tiempo, pero que siguen… provocándonos, alterándonos, diciendo lo que debemos creer y lo que no,

cómo debemos tratar a otros… ¿Comprendes lo que quiero decir? ¿Libros en crisis? No, amigo. Los libros

nunca están en crisis. Ellos siguen y seguirán mientras haya gente que sepa leer. Tú lee eso. Y me llamas.

El hombre había aparecido en la librería la tarde del día anterior. Mi amigo el librero se hallaba de pie tras el mostrador, por supuesto a solas, con pocas esperanzas de recibir clientes habituales en lo que restaba de jornada,

con menos aún de que no fuese habitual. Pero aquel hombre era un desconocido, y lo confirmaba su titubeo

antes de entrar. Porque había mirado, indeciso, el letrero de la librería, como para asegurarse de que no se equivocaba, de que era la correcta. Ello brindó la oportunidad a mi amigo el librero de observarlo bien, allí enmarcado por la puerta de cristal, bajo la solana de la tarde de abril espléndida. Joven, bajito, de complexión dirigida hacia la gordura aunque solo su barriga hubiese llegado a la meta por el momento. Con una mano se rascaba la barba rubia y tan rizada como su escaso pelo, con la otra sujetaba una bolsa en bandolera cuya correa cruzaba un polo rosa claro sobre unos vaqueros holgados y caídos. Escrutaba el nombre de la librería con sus ojos pequeños. Podría haber pasado por un joven y despistado profesor universitario el primer día de clase. Cuando entró mostró una sonrisa que ya no descolgó ni un instante. Mi amigo el librero afirma que cuando alguien sonríe tanto es que le pagan por sonreír.

El desconocido se dirigió a mi amigo por su nombre, entre rubores y voz suave, mientras desataba las gomas

de una gruesa carpeta azul que había sacado de la bolsa. Explicó que venía a entregarle eso.

—¿Y qué voy a hacer con esto? —dice mi amigo el librero—. Yo no publico manuscritos, soy librero.

—Sí, ya lo sé —dice el desconocido—. Solo quiero que lo lea y se lo dé a leer a alguien que usted conozca, alguien de su confianza, por ver si es posible publicarlo.

—Ya le estoy diciendo que no me dedico a eso: soy librero.

—Comprendo, comprendo. Pero ¿conoce escritores? ¿Gente del mundillo?

—Claro que conozco. Pero le repito, no soy editor. Debe ir a una editorial.

El hombre lo admite. Incluso parece avergonzado de la petición, como si todo lo que pudiera esgrimir su interlocutor

como motivo para no aceptar fuese válido. Pero tiene una manera tan humilde de insistir que mi amigo no puede enfadarse.

—Es que me han encargado que se lo dé a usted —dice al fin el desconocido.

—¿A mí? ¿Por qué?

—Usted es marroquí. Estas son las memorias de alguien que vivió en el antiguo Protectorado.

—Bueno, ¿y?

—Que usted puede comprender mejor. Le doy esto por la molestia, y esto para que se lo dé a la persona que usted elija —dice el desconocido y distribuye sobre el mostrador varios billetes—. Me pondré en contacto con usted pasado mañana. Pero es muy importante que lo lean en un día. El propietario tiene otras ofertas y debe decidir.

Mi amigo el librero me llamó esa misma noche. Me dijo que si hubiese sido otro objeto, cualquier otro objeto, jamás habría aceptado una propuesta así, con esas prisas, por mucho que los billetes fueran altos y tentadores y que su negocio estuviese feneciendo. Ninguno de sus hijos ha querido hacerse cargo de la librería. Una librería como la de mi amigo nunca ha dado muchos beneficios, pero ahora menos que nunca. Porque son librerías solo para lectores: seres misteriosos y escasos que amamos los libros. Pero él quiere hundirse con el barco, me dice. Lleva en Madrid cuatro décadas, comenzó como empleado en los puestos de Atocha, puso en marcha un negocio independiente de libros de segunda mano a medias con otro amigo y acabó poseyendo ese pequeño local. Ha luchado demasiado como para darse ahora por vencido y no está en condiciones de rechazar el dinero. Pero, me dijo, no aceptó por eso.

Aceptó porque, a fin de cuentas, se trataba de leer. Los papeles escritos, encuadernados o no, son sus amigos. Pensó que nada malo iba a sucederle si, simplemente, los leía. Y eso era lo que había hecho. Luego me había llamado a mí.

No había querido decirme nada sobre el texto: solo me había contado cómo lo había recibido y cuánto pagaban por leerlo. ¿Me interesaba? Sí. Quedamos en el café de la plaza de Luna al día siguiente y me entregó aquella bolsa con mucho misterio.

La bolsa reposa ahora entre mis pies mientras aguardo, sentado en un banco, la llegada del metro en Gran Vía.

La gente llena el andén, la mayoría encorvada ante los móviles. Quien no mira el teléfono mira la pantalla de televisión de la estación, donde hablan de las tres jóvenes estudiantes secuestradas en Ceuta, probablemente por los yihadistas. Sus fotos aparecen en orden: Teresa, Erica, Yolanda. Siempre me ha producido escalofríos ver el rostro de alguien en una foto en televisión. No en un vídeo, en una foto. Un amigo me dijo una vez que era una

diferencia crucial: si apareces en un vídeo, es probable que estés vivo; si es una foto, lo más probable es que hayas muerto. Ignoro si me lo contaron debido a que es así como se suele proceder en la televisión. Lo cierto es que

cada vez que veo la foto de alguien en una noticia resulta ser una crónica fúnebre.

Me inclino sobre la bolsa abierta con la resma de papeles dentro. Es como una boca oscura que mostrase los dientes apretados detrás. Callada, pero dispuesta a hablar.

Los saco de la bolsa. Están unidos por dos gomas en cruz. Al quitarlas me llevo una sorpresa. Son fotocopias.

No un archivo de ordenador impreso: auténticas fotocopias.

Esto que escribo no va de mí. Esto que escribo va de lo que (enseguida) voy a descubrir que contienen esas fotocopias. Pero si he de decir algo sobre mí, diré esto: soy escritor, empecé a publicar hace veinte años y los primeros manuscritos que envié a las editoriales eran fotocopias. Tal como estas que ahora sostengo en la estación

de metro. Hechas en tiendas que olían a papel y tinta, a veces con el original mal colocado dejando bocados negros en la impresión, igual que estas. Y eso no es todo. El documento fotocopiado parece haber sido escrito con una antigua máquina de escribir. Una máquina por la que ahora pagaría sustancialmente un coleccionista, sobre un papel con manchas como las de la piel de los viejos. Mis primeras palabras profesionales las escribí a máquina, primero de las manuales, luego electrónica.

Siempre le he concedido importancia al misterio de las coincidencias.

La experiencia me dice que me frustraré. Así suele ocurrir. No hay mejor libro que aquel que imaginamos antes de comenzar a leer. Pero por el momento el envase me gusta. Me hace pensar que cierra alguna clase de círculo en mi vida (fotocopias, máquina de escribir). Sostengo los papeles como si hubiese atrapado una mariposa fascinante de los trópicos y, cuando llega mi tren, entro en el vagón con ellos en la mano como si lo hiciera en una máquina del tiempo.

«No te diré nada, no quiero influirte. Tú lee eso. Y me llamas.»

Me quedan al menos veinte minutos antes de llegar a origen del mal, la parada del autobús que debo tomar hasta mi casa. En Tribunal un asiento se vacía.

Nadie me mira, todos me miran. Creo que no hay tantos papeles juntos en todo el tren. Pero ya estoy concentrado en la lectura.

En la primera página, además del título, figuran los primeros párrafos.

El título —El origen del mal— y la primera frase —«Estoy muerto»— me intrigan.

No espero ni deseo nada, solo me dejo llevar.

Como siempre cuando me pongo a leer.

Sinopsis de El origen del mal, de José Carlos Somoza

Un conocido escritor recibe de manos de un amigo librero un misterioso manuscrito. Son más de doscientas páginas, escritas a máquina y fechadas en 1957. El encargo es muy preciso: debe leerlo en menos de 24 horas.

Intrigado, el novelista comienza a leer y se encuentra con una historia de secretos y traiciones contada por Ángel Carvajal, un militar español de la Falange que actuó como espía en el Norte de África.

—————————————

Autor: José Carlos Somoza. Título: El origen del mal. Editorial: Ediciones B. Venta: Amazon y Fnac

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: