Los intelectuales y lo público

Cuando Michel de Montaigne fue elegido alcalde de Burdeos, ni siquiera se encontraba en Francia. Llevaba bastante tiempo viajando de balneario en balneario, a la búsqueda de un remedio que aliviara sus cálculos renales, y se encontraba instalado en la Toscana cuando le llegó el anuncio de su designación. De lo que anotó entonces —«Caballeros de Burdeos me han nombrado alcalde de su villa, estando yo lejos de Francia y mucho más lejos aún de ese pensamiento»— se deduce que no asumió el cargo con un entusiasmo excesivo, aunque se mantuvo en él durante cuatro años y lo desempeñó con la suficiente solvencia como para que, aun a día de hoy, se lo recuerde como uno de los mejores alcaldes que ha tenido esa hermosa ciudad anclada a orillas del Garona. Recuerdo su caso al escuchar una invectiva del Partido Popular contra el ministro de Sanidad por la cual le recriminan que sea filósofo y no médico, en una aseveración que recuerda bastante a aquella otra que lanzó Millán-Astray en el paraninfo de la Universidad de Salamanca y que olvida que ellos, cuando gobernaron, otorgaron esa misma cartera a una licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. La cuestión es triste porque no hace más que evidenciar el profundo desprecio que se dispensa muchas veces a las humanidades, a las que se considera poco menos que una extravagancia o un exotismo del todo inútil para cualquier otro campo de la vida que no sea aquél al que se refieren expresamente. Pero me ha hecho pensar, sin embargo, en cómo ese afán de que los gestores políticos tengan una experiencia acreditada en el campo que pasa a ser de su competencia —que sea economista si se va a ocupar de la hacienda pública, que militar si se hace cargo de la defensa del país, que abogado o juez si va a decidir sobre asuntos de justicia— se desvirtúa o se anula en el caso de la cultura, en buena medida por incomparecencia de los propios interesados. No es raro que quienes desde los campos creativos o intelectuales claman contra los políticos profesionales, por considerarlos de antemano ajenos o insensibles a todo lo que pueda estar relacionado con los saberes y las artes, rechacen asumir responsabilidades públicas en esos ámbitos, si se los reclama para tal fin, o eviten postularse ellos mismos por si llegado el momento se los puede tener en cuenta. No reprocho sus reticencias —los cargos quitan tiempo, y tranquilidad, y el sueño muchas más veces de las deseables—, pero no deja de sorprenderme que parezcan inferir que entrar en política para decidir sobre aquello que les es propio implicaría, vamos a decir, mancharse, cuando en cambio reclaman para la clase política la misma profesionalidad que ellos esgrimen como justificación para evitar incorporarse a ella. Bien es cierto que esto último puede tener consecuencias poco deseables en el futuro —si un actor o un pintor comparecen en unas elecciones bajo las siglas de un determinado partido, por ejemplo, puede que se arriesguen a que eviten contratarlos administraciones gobernadas por otras formaciones—, pero también que éstas se irían aminorando, hasta desaparecer, si se considerara el desempeño público algo legítimo y normal, y aun diría deseable, y eso de ningún modo ocurrirá sin su concurso. Entiendo mal que muchos de los que abogan constantemente por dignificar la política ni siquiera se planteen la posibilidad de entrar en ella para tomar parte activa en ese proceso de dignificación y prefieran permanecer al otro lado de la barrera, del mismo modo que considero peligroso que en su discurso acaben equiparando su propia noción de los políticos a la política, sin establecer distinciones, en un alegato contra los primeros que irremediablemente desemboca en el cuestionamiento de la segunda. La historia nos enseña que, cuando esa clase de argumentos calan en la sociedad, se comienzan a quebrantar los principios básicos que regulan la convivencia democrática. Es en ese punto cuando empiezan a surgir las pesadillas. «Haga usted como yo, que no me meto en política», dicen que le dijo una vez Franco a Pemán. Pero todos sabemos que mentía.

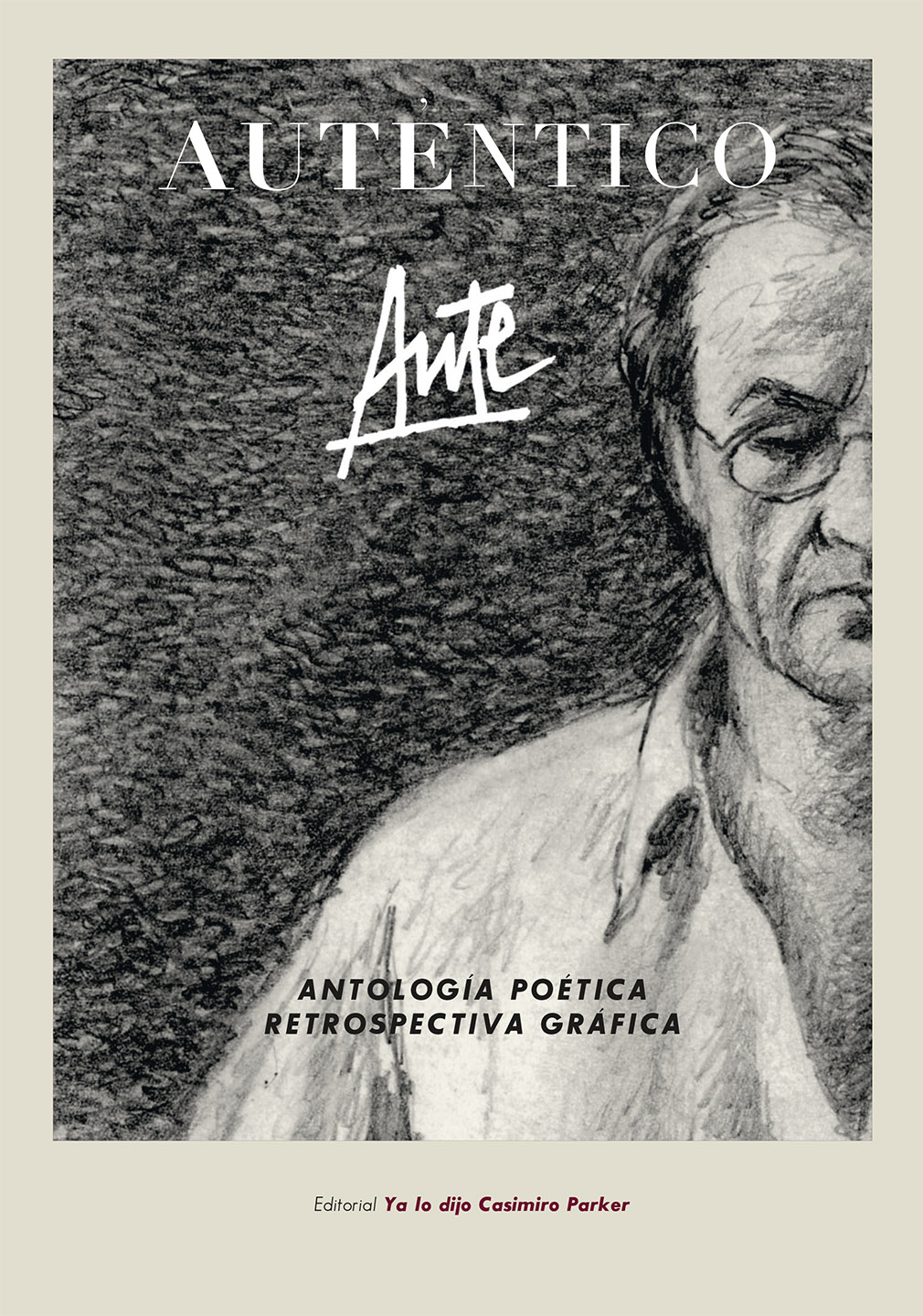

Volver a Aute

En febrero de 2003 estuve en el concierto en el que Luis Eduardo Aute presentó las canciones de su disco Alas y balas, que saldría a la venta dos o tres semanas después de aquella noche. La providencia y unas oportunas amistades me permitieron colarme en el camerino después del recital, y mantuvimos allí una charla breve, y muy grata, tras la cual estampó una dedicatoria en mi ejemplar de Volver al agua —el volumen en el que a primeros de este siglo él mismo recopiló su obra poética— y me regaló un folio con el listado de las canciones que acababa de interpretar sobre el escenario. Hace unas semanas, en los primeros anocheceres del otoño, recuperé ese libro para cotejar con Miguel Munárriz algunos poemas de Aute que él estaba seleccionando para una antología y al encontrar en su interior esos vestigios de aquella velada sentí una ligera reminiscencia de la melancolía que me embargó cuando, el pasado cuatro de abril, me enteré de que Aute ya no se encontraba entre los vivos. Algo similar me ha ocurrido al recibir un ejemplar de Auténtico Aute, un volumen hermoso con el que la editorial Ya lo dijo Casimiro Parker homenajea al responsable de algunas de las píldoras más bellas que conserva la memoria sentimental de este país. Está la selección de poemas que llevó a cabo Munárriz, pero también un par de textos de éste y unas cuantas muestras de su obra gráfica, recogiendo así aquellas facetas de Aute que eran menos evidentes, en tanto que no tenían que ver directamente con la música, pero que se revelan esenciales para calibrar la dimensión exacta de sus inquietudes. «Aute es de los hombres que, contra viento y marea, hace», dijo de él Arturo Ripstein, y vale la pena dedicar un tiempo a recordarlo, ahora que estamos encerrados en este otoño que teme a la madrugada.

Los jóvenes de hoy

Lo recuerdo bien, porque lo escuché a menudo. Cuando iba al instituto, o mientras estaba en la universidad, no pocas personas que tenían la edad de nuestros padres, como poco, acostumbraban a lamentar en distintos foros el modo en que el nivel de la educación española se había ido despeñando por un acantilado de estulticia. Aseguraban que en sus tiempos se estudiaba de verdad —sin que precisaran jamás en qué consistía eso exactamente—, que adquirían conocimientos mucho más certeros y elevados —recuerdo a uno que solía escribir sobre estos temas en un blog en el que no había menos de diez u once faltas de ortografía por entrada— y que la juventud de aquel tiempo (es decir, nosotros) estaba idiotizada y entregada por completo al analfabetismo —como si ellos hubiesen repartido su adolescencia entre las críticas a la razón de Kant y las tragedias de Sófocles—. Las peroratas eran tan vehementes que acababan por resultar cómicas, pero con el desconocimiento inherente a nuestra inexperiencia podíamos llegar a concederles alguna mínima dosis de verdad. La cuestión es que, ahora que soy yo el que tengo la edad que tenía aquella gente cuando nos reprochaba nuestra supuesta falta de cultura, me encuentro a muchas personas de mi quinta diciendo esas mismas cosas de los chavales que en esta época cursan la educación secundaria, o el bachillerato, y no puedo menos que sonreír al verlos convertidos en aquello que tanto odiaron. La cosa me inspira una ternura especial cuando quienes lamentan el desinterés, la apatía y el egocentrismo de los jóvenes de hoy son personas que estudiaron conmigo y a las que no recuerdo en su mocedad muy pendientes de nada que no fuese la juerga del siguiente fin de semana, la chica que se sentaba dos o tres pupitres más allá del suyo y el desarrollo de una asombrosa —y seguramente falsa— capacidad para distinguir algo en las películas porno que emitían codificadas en Canal Plus los viernes por la noche. Hace unos cuantos meses me llamó un amigo de los tiempos escolares que acaba de publicar ahora su primer libro. Andaba entonces revisando el texto y dilucidando cuestiones que no vienen al caso y que quería consultarme por ver si yo le daba algún consejo. «Me gustaría que el libro llegara a los lectores jóvenes», me dijo, «pero no sé cómo hacerlo, porque ahora los jóvenes ya no leen nada.» El comentario me hizo tanta gracia y me lo ponía tan fácil que no pude evitar la réplica. «Pero vamos a ver», le objeté, «visualiza por un momento nuestra clase en, qué sé yo, el sexto o el séptimo año de la EGB, o el segundo o tercer curso del BUP, o incluso el COU; ¿tú recuerdas que nuestros compañeros, y nosotros mismos, leyésemos no ya mucho, sino esporádicamente?» Se hizo un silencio tan elocuente que enseguida derivamos la conversación hacia otro asunto. Puedo entender que los códigos de las nuevas generaciones —porque cada una crea y maneja los suyos— nos resulten tan ajenos que a primera vista tendamos a considerarlos insuficientes o defectuosos, pero no que no dediquemos un minuto a meditar que lo mismo debieron de pensar nuestros mayores de los que empleábamos nosotros, sin que estuvieran entonces en lo cierto y sin que por tanto lo estemos ahora. Decía Jacques Brel en La chanson des vieux amants que hace falta bastante talento para llegar a viejos sin ser adultos. Yo sólo espero tener el suficiente para no convertirme en uno de esos cascarrabias tan aficionados a tirar falazmente del adagio manriqueño para pontificar, eludiendo el imprescindible «a nuestro parescer», que cualquier tiempo pasado fue mejor.

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: