«¿Cómo encontrar una joya

en un campo reluciente de rocío?»Jean Paul: La edad del pavo

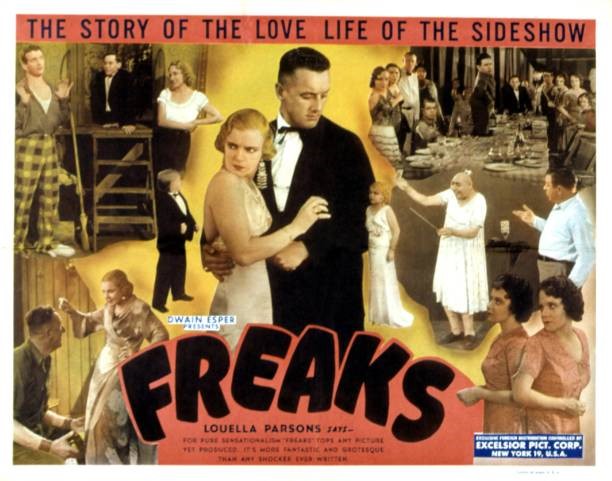

La otra mañana, después de ver en YouTube un amplio resumen de Freaks (película dirigida en 1932 por Tod Browning) a la vez que me trasegaba los restos de una botella de Calisay que traje de casa de mis padres como quien rescata una pequeña joya de otro tiempo, me eché a la calle con el extraño presentimiento de que en el exterior encontraría un ambiente completamente distinto al habitual. Fue la primera vez que bebí ese licor extemporáneo que, por una extraña asociación, siempre pienso que es la bebida preferida de las marquesas que salen a las cinco.

Con la intención de ver las cosas con mayor claridad, traté de situarme al otro lado de ella —de la belleza—, pero en el intento solo conseguí perderme en una incierta confusión sazonada de buenas intenciones.

Lo primero que encontré en la calle fue la desazonadora escena protagonizada por Oskar Panizza (miembro de la Sociedad para la vida moderna), pues iba desnudo camino del manicomio cuando lo detuvieron dos policías. Ante la vinagrosa escena, llegué a dudar si en el fondo todo empeño hacia la modernidad no habrá de conducirnos a la locura, más en estos tiempos envasados al vacío en los que lo moderno ya está pasado de moda.

Minutos después, y sin que me produjera la menor sorpresa, a la entrada del parque San Francisco me crucé con Pingping, el hombre más pequeño del mundo. Al verlo, supe de inmediato que mi vida no era bajo ningún concepto un ideal de perfección; me refiero tanto a la vida en vigilia (nom malgré moi) como a la onírica (nom de plume).

Sin lugar a dudas, Pingping mostraba, a pesar de su evidente contrariedad, uno de los semblantes más felices que yo haya tenido ocasión de ver jamás, y es que la infelicidad es la silenciosa manera de resistirse a la muerte, tesis que viene a defender aproximadamente W. G. Sebald en La búsqueda de la felicidad (ensayos sobre literatura austriaca recogidos en el volumen titulado Pútrida Patria). En esas líneas Sebald dejó escrito que «reflexionar sobre la infelicidad no tiene nada en común con el ansia de muerte». Más bien se trata de «una forma de resistencia».

Dicho razonamiento me ha llevado a considerar que tal vez solo se mueren los que se creen felices, aquellos que piensan que dejar de vivir es un descomunal fastidio. Los demás —sobre todo los escritores austriacos, a quienes tanto atrae eso de «cagar en el nido»— se encogen de hombros y, si bien jodidos, simplemente viven, siendo por eso que tardan tanto en irse de este mundo. Como escribió la niña María de las Estrellas, la poeta más joven del Universo, algunos empezaron a escribir su poema a los siete años y ahora tienen setecientos.

Si, tal y como repite Thomas Bernhard, Austria necesita un imprecador, ¿qué no habrá de precisar este mundo desbarajustado que nos atrapa y además engloba todas las Austrias posibles?… Quizás haga falta un coro de voces blancas mirando al cielo con la cabeza torcida y cantando las verdades del barquero que nadie quiere escuchar.

Quieto todo el mundo. Que nadie se mueva. No pensar.

(A este paso vamos a lograr que el hecho de vivir no sea sino dar cumplimiento a un largo e incómodo trámite burocrático)

Borges escribió tras la muerte de su madre: «He cometido el peor de los pecados /que el hombre puede cometer. / No he sido feliz.»

La confesión borgiana nos aproxima —de la mano de Sebald— al hegeliano Max Stirner, cuyos postulados invitan a la experiencia egoísta-existencialista que, llevada a sus extremos, puede devenir el anarco-individualismo de, por ejemplo, Dora Mardsen.

Los límites de esa línea de pensamiento cabría situarlos en el Manifiesto SCUM, de no ser porque algunos, sobre todo algunas, se han tomado demasiado en serio la misandria que en el documento expone su autora, Valerie Solanas, la misma que le pegó tres tiros a Andy Warhol dejándolo melancólicamente jodido para el resto de sus días. (Richard Avedon fotografió las huellas de la catástrofe dibujadas en el abdomen de Warhol)

Up your ass

Bueno, cada loco con su tema. Yo mismo, sin ir más lejos, cada vez que veo un árbol busco al ahorcado con el mismo ímpetu con que busco literatura debajo de las piedras o máquinas de coser en la mesa de operaciones.

¿Qué significado habrá de guardar el que tras haberme cruzado con Pingping acabase yo pensando en mí mismo?… En los dos. En todos o en nadie cuando es uno… En la infelicidad como resorte de supervivencia y en el odio al hombre que se nos muere porque, con toda frivolidad, considera que es feliz. En resumen, pensando en la belleza.

… La vida comenzaba confusamente triste aquella mañana.

Aún me encontraba afectado por el impacto que en mí había ocasionado el hecho fortuito de encontrar en el parque al hombre más pequeño del mundo, cuando un desconocido desastrado y gesticulante, que iba hablando solo y a voces, se cruzó en mi camino con la evidente intención de incordiarme con una pregunta insolente y, en todo caso, injustificada:

—Disculpe, señor, ¿sabría decirme a dónde voy?

Seguramente al adentrarme en aquel brumoso parque, y sin que nada me hubiera incitado a ello, hice que mi visión trastornada —más que la visión, tal vez fuese la razón lo que entonces guiaba mis desequilibrios— me permitiese advertir que frente a mí se aproximaba una persona con tres piernas, y a continuación una mujer joven con dos cabezas, y otras dos mujeres que compartían un solo cuerpo, y hombres de edad avanzada con cabezas minúsculas, y cuerpos humanos atrapados en sí mismos, y una señora barbuda de rasgos inconfundiblemente simiescos, y despistados personajes de la literatura infantil clásica, donde abundan los seres peculiares en contraste con los animales que, por cierto, lo mismo cantan y bailan que hablan y pergeñan maldades o adivinan adivinanzas.

El caso es que me crucé en el parque con una muchedumbre formada por Hombre-Mujer, Hombre-Elefante, Mujer-Ave, Hombre-Artrópodo, Mujer-Confusión, Asesino-Barbie, Mujer-Arco Iris, Hombre-Bicicleta, Hombre-Yo… O todo en nada a la vez que mitad y mitad haciendo el completo. La escena, no negaré que desconcertante, era propia de un medio en permanente mutación.

Pude reconocer, entre tantos, a Francesco Lentini, que así se llamaba el de las tres piernas (y sin que salga de aquí, hay que decir que igualmente contaba con dos penes plenamente funcionales). Lentini me saludó muy afable al pasar junto a mí, pero pronto se perdió jugando a la pelota con un grupo de niños en la pradera.

Sobre el mostrador del pequeño quiosco de prensa y golosinas había un señor al que le faltaban las extremidades y de rudos rasgos marcados en su rostro bigotudo. Parecía entretenerse contemplando los pavos reales que andaban por allí a sus anchas mientras añoraba a la escueta Koo Koo en traje de plumas (la mujer ave). Enseguida deduje que aquel hombre incompleto era el Príncipe Randian, por otro nombre el torso viviente, y le ofrecí mi mejor sonrisa de solidaridad. Randian era un artista verdadero: maniobrando con la boca conseguía prender un fósforo y con éste un cigarrillo que terminaba fumándose placenteramente.

A mis espaldas se aproximaba un grupito bullanguero de jóvenes muchachas risueñas y coquetuelas. A la cabeza del grupo iban las hermanas Hilton, siamesas, pura alegría y belleza duplicada. Estas dos hermanas eran muy distintas de Chang y Eng, aquellos dos, igualmente unidos, que nos dejaron la conocida denominación para los casos de insalvable unión física entre hermanos, dado que procedían de Siam. Pero el caso de estos siameses resulta más triste que el de las hermanas Hilton, ya que su historia fue, que se sepa, más dolorosa, especialmente el final de uno de ellos a las pocas horas de morir el primero, con quien aquél se vio obligado a compartir el lecho. Sin duda, una historia triste.

En el quisco de la música, en medio de un corro de espontáneos espectadores, Mate Sin Pies (extraordinario bailaor con las piernas amputadas a la altura de las rodillas) ejecutaba junto a su ocasional compañera artística, Gabrielita del Garrotín, un ruidoso baile de chufla que tenían bien ensayado desde que ambos actuaran en la compañía de Diaghilev, allá en París y Londres, donde conocieron a Picasso y a Cocó Chanel, entre otros amantes del burlesque.

Sin pausa, se cruzaron en mi camino seres con más extremidades de las habituales o sin ellas o con dos caras, como era el caso de Pascual Piñon; o medio cuerpo, para lo que bastaba mirar a Johnny Eck, el hombre mitad, caminando con las manos gracias a una habilidad adquirida y ciertamente asombrosa. Johnny Eck era el medio cuerpo de un hombre inteligente y guapo, en contraste con la multitud de seres enteros y feos que, como yo, aquella mañana transitaba por el parque San Francisco, un lugar del que no reconozco su ubicación o no quiero reconocerla; en todo caso, un espacio que yo iba recreando con la misma técnica con que Isaak Dinesen confesó afrontar sus lecturas: como los niños cuando, leyendo, buscan al Príncipe Encantado.

En aquel entorno obtuve vaharadas de regocijo y, al mismo tiempo, disipadas señales de tristeza. ¿Es eso la melancolía?… Triste me pareció la imagen que ofrecían el esqueleto viviente y su esposa la mujer obesa. Él, un hombre de escasos treinta kilos y ella por encima de los doscientos diez.

La sorpresa, tal vez el traslado a otra dimensión, vigilia, sueño, confusión o mentira, surgió cuando Bettie Lou Williams me ofreció compartir amor conmigo, aunque le colgara, parásito, medio cuerpo del gemelo malogrado al que ella, su organismo, involuntariamente alimentaba y hacía crecer a modo de madre sustituta, incubadora a la fuerza e irremediable portadora no tanto de un apéndice como de otro ser. Se trataba de un caso raro, aunque verídico, de los conocidos como fetus in fetu, juego de matrioskas o compañía parasitaria que vive —a su manera— del cuerpo vivo que la contiene, como un tímido siamés malogrado y dependiente. Un tierno colgajo, no más.

Más tarde un alemán, llamado artísticamente Martin Laurello, me saludó con la cabeza del revés; es decir, la barbilla sobre la espalda, pues era capaz de girar su testa hasta los 180º. Se trataba del hombre búho, el mismo al que presentaban como the only man with a revolving head.

También se encontraba por allí un forzudo de circo al que no acerté a identificar correctamente. Sospecho que se trataba del hermano de Ambrose Bierce, igualmente excéntrico —marca de la familia—, por no hablar de la hermana que se fue a África a expandir la buena nueva de su religión y acabó en la olla de los caníbales. Ambrose, por su parte, se perdió en México y sus últimas palabras conocidas, que dejó escritas en una carta, fueron estas: «Ah, ser un gringo en México. Eso sí que es eutanasia». (Desde luego, entre ser un gringo en México o predicadora en África, me temo que es mejor opción la de ser forzudo en un circo)

Dos melodías se entremezclaban en mi cabeza y aún hoy no hallo explicación cabal para su presencia y oportunidad. Billy Holliday cantaba Gloomy Sunday y a su lado Mark Knopfler interpretaba Devil Baby.

Me acomodé en un banco del parque y pronto me adormecí con la imagen borrosa de un nadador sin brazos ni piernas que cruzaba la oceánica extensión de cieno en busca de Pim. (Beckett: Comment c’est)

Los más de cien ángeles de película que pasaron junto a mí la otra mañana me obsequiaron con su simpatía por el simple hecho de haberlos ido reconociendo uno tras otro, sin ocultarles mi sincera admiración y solidaridad. Pero ¿en qué ámbito acharolado me hallaba? ¿En qué realidad o página contraescrita?…

De pronto todo se difuminó a mi alrededor, supongo que por haber comenzado a llover o por arte de la confusión. Ahora los Stones interpretaban para mis adentros Simphaty for de devil, y en el momento en que Jagger/Satanás/Vóland anunciaba que es «un hombre de riquezas y de buen gusto» el mundo quedó de repente disipado, incluida la sobrecogedora percusión de Charlie Watts.

Fue entonces cuando un ejército veloz de misteriosas centellas me arrancó de aquel entorno brumoso. Quiero pensar que se trataba de unas luces protectoras, como los fuegos de San Telmo protegen a los marineros.

Un desconocido —para mí, aquella mañana la ciudad estaba poblada por desconocidos— que llevaba en la mano el prospecto de un medicamento se me acercó y me dijo;

—Disculpe, señor. ¿Usted sabría decirme el significado de la palabra «blenorragia»?

Por quitármelo de encima le dije que yo no conocía esa palabra y acabé descojonado al otro lado de la belleza.

Eso, o los efectos del Calisay.

-

Don Mario nos dedica su (eterno) silencio

/abril 25, 2025/Es curioso cómo el autor de La ciudad y los perros, próximo a la muerte, iba cerrando círculos que había dejado abiertos desde hacía décadas. El primero de ellos, con la dedicatoria, en esa última entrega, a su prima Patricia Llosa, la mujer de su vida, como ya había ocurrido en La casa verde en 1965. Y, en segundo lugar, con esa promesa incumplida de volver sus ojos a uno de sus primeros maestros, al existencialista francés Jean-Paul Sartre, por cuya devoción inicial, durante sus años en París, le valió que sus amigos le conocieran por el bien ganado apodo…

-

Pequeño homenaje a Uri Shulevitz

/abril 25, 2025/Este último es un prodigio que concentra algunas de sus principales facetas estéticas. La trama es leve, sencilla; el impacto es poderoso, perdura como la lección de un maestro. Snow es un álbum que comparte rasgos con uno de los grandes clásicos norteamericanos, La semilla de zanahoria, de la pareja Krauss/Johnson. Como en aquél, la esperanza, la fe alegre del niño se impone sobre el pesimismo y la gravedad adulta. Un niño anticipa la llegada de la nieve y sale a celebrarla por las calles de la ciudad, frente el escepticismo de los adultos, que se aferran a la grisura….

-

7 poetas contemporáneos de República Dominicana

/abril 25, 2025/Portada: Frank Báez. Foto de Yolanda Castaño. Este viernes, dentro de la sección No son todos los que están, presentamos la lista de siete poetas contemporáneos de República Dominicana que complementa a la publicada hace unas semanas de siete grandes poetas del mismo país. Pasen y lean. Estos son los que están esta semana, y los que no, ya llegarán. *** SOLEDAD ÁLVAREZ Soledad Álvarez es una poeta y ensayista nacida en Santo Domingo en 1950. Fue la quinta mujer en ganar el Premio Nacional de Literatura para escritores dominicanos en 2022. Estudió Filología, con especialidad en Literatura Hispanoamericana, en…

-

Zenda recomienda: El deseo más grande del mundo, de Eva Manzano y Noemí Villamuza

/abril 25, 2025/La propia editorial apunta, acerca del libro: “Cuando Olivia despertó, los dientes de león habían crecido como torres. Tanto, tanto, que el mundo había dejado de girar y todos los animales del bosque se reunieron asustados en la pradera. Olivia juntará a humanos y a animales para solucionar el enigma“. ————————————— Autoras: Eva Manzano y Noemí Villamuza. Título: El deseo más grande del mundo. Editorial: Nórdica. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: